1932年10月中、下旬為什麼要召開寧都會議?

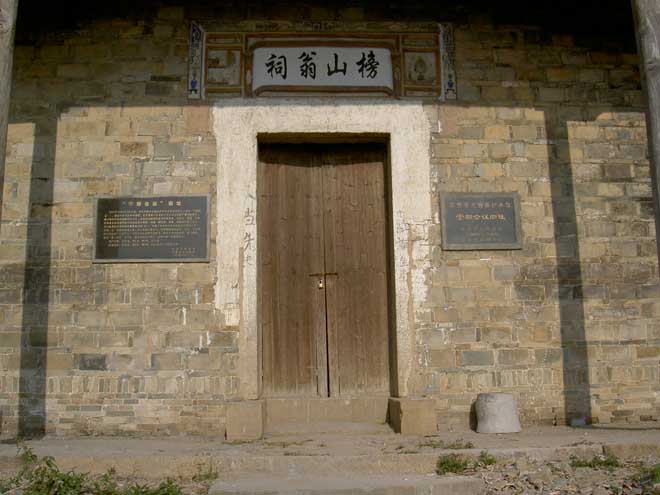

寧都會議舊址

1932年7月,蔣介石發動第四次反革命軍事“圍剿”。中央紅軍奉命從漳州千裡回師北上。8月上旬,中共蘇區中央局在興國開會,討論紅軍行動計劃。會議採納周恩來的意見,決定毛澤東任紅一方面軍總政委。會議還決定,前方組成周恩來、毛澤東、朱德、王稼祥四人“軍事最高會議”,由周恩來任主席,負責解決一切行動與作戰總計劃﹔后方則分工做地方群眾工作,以積極配合前方軍事行動。隨后,在后方的中央局領導人與在前方的領導人對下一步作戰行動發生分歧。后方領導人不滿意前方領導人決定不攻南城,而改在南城、南豐、宜黃之間分兵籌款的主張,要求按臨時中央給予指示,將紅軍主力繞到樂安、宜黃等地迎敵,並進而威脅和奪取吉安、撫州等中心城市。9月23日和25日,周恩來、毛澤東、朱德、王稼祥兩次聯名致電后方領導人,一再說明:在現有條件下,攻城打增援部隊是無把握的﹔主張“赤化北面地區,逼近宜、樂、南豐,變動敵情,爭取有利於決戰以消滅敵人的條件。”25日,蘇區中央局復電不同意,要求紅軍主力“積極的出擊敵軍”。26日,周、毛、朱、王再電中央局,說明中央局的計劃不能執行。同日,紅一方面軍總司令朱德、總政委毛澤東發出了《在敵人尚未大舉進攻前部隊向北工作一時期的訓令》。訓令對敵人第四次“圍剿”的策略,紅軍的戰略任務以及未來決戰戰場的預定和戰備工作做了部署。但是,中央局認為訓令違背臨時中央的進攻中心城市與敵主力決戰的“積極進攻路線”,是“離開了原則”的“極危險的布置”。並“決定暫時停止行動,立即在前方開中央局全體會議”。

前方的周、毛、朱、王從實際出發,於25日、26日和30日,三次致電在后方的領導人,提議在寧都召開蘇區中央局會議,討論當前重大問題與對作戰行動的意見。30日的報告明確提出:在前方開中央局全體會議,四天后可開成,軍事行動計劃亦將在這次會中決定。

為了貫徹執行臨時中央的“左”傾冒險錯誤的進攻路線,解決上述日益激化的分歧,討論和確定第四次反“圍剿”的應敵方針,1932年10月上旬,中共蘇區中央局在江西寧都召開全體會議。周恩來、毛澤東、朱德、王稼祥、顧作霖、鄧發、任弼時、項英等出席了會議。會上,“左”傾領導人批評毛澤東“認為早應北上,過去七個月都錯誤了之不正確觀點”,以及“樂(安)宜(黃)戰役后,又重犯了分兵籌款錯誤”等,指責毛澤東對“奪取中心城市”方針,“消極怠工”,是“純粹防御路線”,並且把在歷次反“圍剿”中行之有效的“誘敵深入”的戰略方針,也指責為“守株待兔”,“專去等待敵人進攻的右傾主要危險”。同時,把毛澤東抵制“左”傾錯誤的正確意見,斥責為“不尊重黨的領導”,組織觀念不強等。

會議在“左”傾思想佔上風的情況下,通過了“左”的軍事行動方針,要求紅軍在敵軍合圍未成之前主動出擊,以奪取中心城市,爭取江西首先勝利。會議還錯誤地決定取消前線最高軍事會議制度,並無視周恩來提議,“堅持要毛同志在前方助理,或由毛同志負主持戰爭責任”的意見,不顧王稼祥、朱德的反對,最后以所謂“批准毛同志暫時請病假,必要時到前方”為由,排擠毛澤東對紅軍的領導。會后,“左”傾領導者調毛澤東專做政府工作,於10月26日又撤銷了他的紅一方面軍總政委的職務,而由周恩來兼任。

寧都會議是在敵強我弱的情況下,王明“左”傾錯誤的“積極進攻戰略”同毛澤東為代表的“積極防御戰略”斗爭的總爆發。這次會議是在紅軍第四次反“圍剿”即將到來的緊迫情況下,排擠和剝奪了毛澤東對紅軍的領導和指揮,不僅給當時紅軍的前線指揮機關造成了困難和不利局面,而且成為后來紅軍第五次反“圍剿”失敗的一個重要原因。

選自《中國共產黨歷史上的1000個為什麼》

韓廣富 曹希嶺 主編

中共黨史出版社 出版