核武器試驗場初期記事

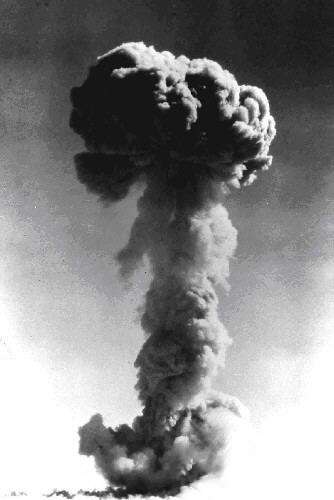

首次核爆騰起的蘑菇雲

1958年8月初,在北京開會的三兵團副司令員曾紹山同志在電話中告訴我:“你的工作有變動,電話中不講,你立即到北京來,我在北京飯店等你。”我於第二天由大連乘火車到達北京。當晚即由曾副司令員帶我到靈鏡胡同41號去見陳賡副總長。到了那裡還沒坐穩,陳副總長就對我說:“張蘊鈺,叫你去搞原子彈靶場,這是我推薦的。好好搞,建設好了交給別人,可以吧?”我回答說:“好!服從命令!”在我心目中,陳大將寬宏大度,是可敬可親的首長,在他面前我說不出個“不”字。他繼續說:“好!你去找安東,叫他給你說說情況。”陳大將快人快語,總共這麼幾句話,就將我的工作和生活引上了一個新開端。

次日,我到總參裝備部去見安東副部長。1955年駐旅大蘇軍撤退回國時,因為中蘇兩軍交接防務和裝備,安東同志曾在大連工作數月,我們有過很多接觸,算是熟人了。所以一見面沒什麼客套,很快進入我們要談的話題。他告訴我工程兵的陳士榘司令員和商丘步校政委常勇同志已經帶領一些人到西北地區勘察地形、選試驗靶場位置去了,現在到了什麼地方還不知道。他讓我先回旅大交待工作,然后再返回北京。

9月初,我舉家遷至北京,住在廣安門內志願軍辦事處宿舍。在這期間,我見到了常勇同志。自此,開始了我們的長期合作和共事。常勇同志直爽熱情,向我詳細介紹了勘察選場的前期情況。他告訴我,中央軍委確定建立核武器試驗場后,國防部組織了選場委員會,成員有陳士榘、江文、唐凱、李兆邦、常勇、塞風,他們與阿•彼•安德列耶夫等4位蘇聯專家共同研究了選場方案。陳士榘司令員已帶領委員會成員和二機部的郭英會同志及4位蘇聯專家到敦煌地區進行了實地勘察,認定敦煌城西北約160公裡處的后坑適合建場,這一選場方案已經得到了總參謀長黃克誠的正式批准。勘察大隊由張志善任大隊長,他與勘察大隊政委常勇、副大隊長史國華一起在敦煌選定的地區內進行了地質測繪、道路和通訊設施建設。常勇同志還告訴我,為了保密,勘察大隊的代號是0673部隊,讓我去敦煌時在紅柳園下火車,將有人接。

1958年10月2日,我乘火車抵達敦煌。勘察大隊住在城南關,我到住地后很快見到了常勇、張志善、史國華、衛壘等同志,他們都在這裡工作幾個月了,著實很辛苦。在這裡我看了蘇聯顧問對核武器試驗場的設計。試驗場設計指標為可試驗2萬噸TNT當量的原子彈﹔提出的編制有靶場主任、學術秘書、力學測量室、光學測量室、核測量室、放射化學測量室和技術室。我看了之后暗暗想:美國在比基尼島已經試驗了1500萬噸TNT當量的氫彈了,我們在這種時候建個試驗場隻能試驗2萬噸級的原子彈,相比之下起點太低了。

住下后,張志善同志帶我到城內走了走,看了看敦煌的市容。張志善邊走邊告訴我,敦煌雖是有名的古城,但現在還十分貧窮,縣政府和民房都是土坯的。這裡屬內陸性氣候,干旱少雨,蒸發量大﹔農作物產量低,水井很少且又很深,所以,群眾用水很困難,常常要用毛驢到很遠的地方馱水﹔日常生活燃料主要是牛糞。但令我詫異的是,國營商店裡竟有海參、魚肚、干貝這些海貨,當然是無人問津。因為這裡的“高消費者”不過是往返格爾木的汽車司機,他們也不過是吃些烙餅、炒肉、牛肉拉面而已。敦煌全縣5萬人口,多數群眾的生活還很貧困。

次日,常勇同志宣布軍委決定由我擔任部隊主任的任命。接著,張志善、衛壘和史國華同志帶我去看已選定的靶場區——后坑,到那兒玉門關是必經之路。

在玉門關小憩后,我們繼續前行。一會兒就沒路了,隻有原先勘察隊走過時留下的車轍引導我們前進的方向。沿途所見不過是稀疏地長著的芨芨草、羅布麻和野梧桐樹。大片地區則是草木不生,地質上叫大孔土,如果車子陷下去,沒有救援就不能前進。而車若一停下,就會有成群的蚊子來騷擾。經過一段艱苦的尋找,我們終於找到了預選靶場的中心樁,看到了中心東北方向的指揮點。歸途中我深思著,試驗場距敦煌100多公裡是太近了﹔大孔土能搞工程建筑嗎?施工和生活用水從哪裡來?——這個地方不行!我心裡暗下了這個決心。回到住地我和常勇、張志善、史國華和衛壘談了我考慮到的預選試驗場的不利條件:隻能試驗數萬噸級當量的核爆炸,距敦煌太近,地質不好,百裡內無水源等等。並建議將這些因素上報以便上級決策另行選場。很快,我回到北京分別向安東副部長、陳士榘司令員、總參軍務裝備部長萬毅同志匯報了情況和意見。在陳賡副總長召開的辦公會議上我匯報完預選的敦煌靶場的不利情況后,陳副總長作出了結論,他說:“那裡不好你們另找一個吧!”會后,我立即將會議結果通報常勇、張志善兩同志,並隨即於12月15日回到敦煌,著手籌備穿越戈壁向新疆境內另找新靶場的工作。在最初的選場方案作業圖上,敦煌以西有兩個方案,最西一案是在羅布泊,這就是我們向西勘察的最后目標。勘察隊人員有我、張志善、史國華和總參測繪局的朱處長,上尉楊金嶺管理汽車和生活。勘察隊帶了1部電台,准備了10天的飲水、油料、糧菜、罐頭和柴,還有帳蓬等生活用品,分乘4輛吉普車和4輛生活車,於12月24日出發上路了。

車隊行至天黑,我們就地搭起帳蓬,生火做飯,吃罐頭煮餅。飯后架起電台進行聯絡,然后,大家用枯紅柳根燒起篝火,真是野趣橫生。

那時我們用的地圖是沙皇俄國繪制的新疆地形圖。從圖上看有一條南北連綿不斷的“白龍堆”。這“白龍堆”到底是什麼樣的地形,我們都不清楚。中午到達此地一看,才知是一條綿亙數百裡的白沙堆。一座座沙山綿延起伏,高的10余米,矮的五六米。這些銀白色的沙堆綿亙遠去就像一條玉龍曲身臥在廣漠的戈壁灘,故此得名“白龍堆”。我們從沙堆豁口低凹處通過繼續前進。后來我才從一些書籍中看到,西晉時通西域諸國的使者和商人,為避開三隆沙和白沙堆,由玉門關向西北找到一條新路,直通哈密王屬地,想必過白龍堆的路那時就斷了。回想起來,我們以50年代的后勤保障條件通過白龍堆,真是不容易。

車隊繼續前進,我們邊走邊勘察地形,評價著所過之處對我們此行目的之價值。再前行,我們進入了地質學上所稱的“雅丹地貌”區。這種地貌是由於沖積土被風蝕形成,是沙漠上吹來的熱風天長日久把原始地貌“雕琢”成了一座座峭立的土丘,它們或楞角分明,或體圓如柱,似碑似塔,參差不齊,姿態萬千,不啻是戈壁灘的一大自然奇觀。面對這神秘莫測的奇異地貌,我們不敢深入到裡面去,隻好向北繞道而行。剛拐過去不久,張志善的車發現了車轍,是解放牌汽車新壓的車印。這時人人喜形於色,個個如釋重負。順著車轍走不到五六公裡,在一個轉彎處看到了幾頂帳蓬。一位中尉見到我們一行格外興奮,他告訴我,他們是總參測繪大隊的一個班組,擔任著對位於新疆民豐縣境內的導彈試驗發射彈著區進行測量的任務,在外已經兩個月了。他們用水是從羅布泊取的,離此大約50公裡。順著他指的那條取水的路,日落時我們到達了羅布泊。孔雀河的水日夜流入羅布泊。在入泊口,河兩岸生著柳樹、蘆葦,對於戈壁行旅人來說,這真是個美景寶地。我們盡情地洗了個痛快,連汽車上的塵土也洗刷干淨了。當晚我們宿營在羅布泊。次日乘興逆河而上,繼續勘察。西行百余裡,目測一下這片戈壁灘,起伏不大,基本平坦。我們選了一個中心點,再分別向東南、東北、西北、西南各個方向踏勘地形地貌。結論是:這裡完全適合選場條件。我們庄重地就地打下了一根木樁,就此選定了我國核武器大氣層試驗靶場。

一塊石頭落地,勘察任務完成了。我們的歸程是經辛格爾去吐魯番,可是走了很多路都走不通,隻好返回,想找到由羅布泊去鄯善的那條路。但車隊現在在地圖上是什麼位置都搞不清楚,如何走呢?我們真有點著急了,因為車的油已經不多了。最后決定派人到高處看山勢,以使我們走出這山窩。稍后,派出的人員回來了,他說在山頂上看到山下有個小水溝。聽說有水,我們不由急中一喜。方想起今天是除夕,大家就在這一起包餃子過年吧。我給總參的萬毅部長發了一份電報,告訴他我們正在尋找回鄯善的路。然后我命令對每輛車的油箱都檢查一下,看各有多少油,能跑多少公裡,心想如必要就甩掉幾輛車。第二天,經過一番周折,我們終於找到了來時的車轍,遂順利驅車抵達鄯善。不久,我從哈密乘飛機回到了北京。

在北京,我將在羅布泊勘察的情況向萬毅部長、陳士榘司令員作了匯報。1月下旬,我陪同萬毅部長和工程兵設計院的唐凱院長由北京飛往新疆,對新選定的羅布泊核武器試驗場區進行空中觀察。飛機臨近場區上空時看到了場中燃起的3堆火。我在飛機上邊對地面觀察,邊向萬毅部長報告情況並回答他的詢問。我們選場的中心位置在東經41度50分,北緯89度50分。孔雀河到北山之間有60余公裡。這裡地勢平坦,海拔1000米左右,地面土質是沖積土,外緣地帶是戈壁,施工筑路就地取材也很便利。這裡長年風向是西風,下風方向至敦煌420多公裡之間無居民,無耕地,無牧場,也尚未發現有價值的礦藏。在西南有個村子叫鐵干裡克,也在120公裡以外。飛機盤旋幾圈后便飛往烏魯木齊。萬毅、唐凱兩同志都說這次選的是一個好場子。

到了烏魯木齊,又向自治區黨委書記兼軍區司令員王恩茂同志匯報了有關情況。然后我再回北京,2月初由陳士榘、萬毅和我聯名向國防部寫了核武器試驗場選場報告,建議試驗場定點在新疆羅布泊西北地區。1959年3月13日,國防部正式批准了這個報告,很快又於3月25日通知新疆軍區,0673部隊將進駐新疆執行特種工程任務,該部的軍事、行政、黨政、后勤工作均歸新疆軍區領導,並要求這支部隊的有關情況需特別注意保密。

部隊於3至4月間進入新疆,暫時住在新疆和碩縣烏什塔拉公社和生產建設兵團農二師一個被廢棄農場的土房裡。這時,靶場的領導同志隻有常勇政委、張志善副司令員和我,首要工作是為營區選個點。經過實地考察,最后,營區定點在烏什塔拉以南地區,這裡無耕地,無樹木,地下水豐富,東距試驗場區250公裡,北靠天山,南不到20公裡有博士騰湖,可以調節小氣候,使這裡不像一般戈壁灘那樣奇寒酷暑溫差強烈。在這裡建一個可居住5萬軍民的特別營區是可以的。因這裡僅有很少一點馬蘭草,當地人稱此地為馬蘭灘。我、張志善、工程處長蘇潤海最后定點時就將此地定名馬蘭村。部隊進駐后不久,於6月13日接到總參通知:0673部隊對內稱“中國人民解放軍第21訓練基地”。隨即基地建立起黨委,常勇為第一書記,我為第二書記,張志善、任中咸、李天衷為黨委委員﹔原勘察大隊工作已結束,即行撤銷,我旋即受命擔任基地司令員。

萬事開頭難,現在可以說領導和機關有了,地皮有了,除此以外,需要的都還沒有。在此不但要建立一支能執行特種任務的部隊,還要建起一個功能齊全的小社會。基地所處地理位置是邊、遠、窮,又是戈壁灘,工作和生活是很艱苦的,但我們的政治環境卻非常優越。黨中央、國務院、中央軍委對建核武器試驗基地極為重視,對我們建場的有關事宜總是從快從優批辦﹔新疆黨、政、軍、建設兵團對基地大力支援﹔全國各有關單位給予我們熱情的支持和幫助。當然,基地的官兵乃至每一位工作人員也為基地的建設付出了艱辛的勞動。

經過幾年的努力,基地初見規模。這時的馬蘭村已建起了水廠、機械廠、發電廠、拖拉機修配廠和機關部隊營房、招待所、禮堂、幼兒園等保障生活的設施,修建了水庫和農場,綠化了營區,架設了由酒泉經烏魯木齊至試驗場區的通訊線路,建立了多個氣象台站。我們調來了4個工兵團、1個汽車團、1個防化團﹔組建了21研究所,所長張超,政委秦國才,還有教授程開甲、董壽莘和10多位有科技成就的專家和技術人員,以及逐年入伍的大學生300余名,這些就是試驗場上的科研主力軍。

1962年1月3日,二機部在向中央的報告上提出了爭取1964年或1965年上半年實現第一顆原子彈爆炸試驗的目標。對此,毛澤東主席親筆批示:“很好!照辦。要大力協同做好這件工作。”1963年下半年,我們接到了進行首次原子彈試驗的任務。目標時限有了,基地振奮了,緊張了,忙碌了。如果說,過去做過的事還算不難做(盡管很艱苦),今后的工作卻是我們不懂的,從未遇到過的,困難無處不在。不懂就學,我們在繁忙的工作中抓緊時間認真學習,聽科技學術報告,參加核武器原理講座,學習操作有關核試驗測量設備,掌握自動控制和核安全及其防護等方面的知識。為了完成試驗任務,當時我們真是步步有艱難。不但是我們這些外行人如此,就是我們的專家、技術人員同樣有著更深層次的艱難——中國畢竟沒有現成的核試驗經驗﹔再者,試驗所需要的技術器材哪個廠家生產?哪裡去買?性能、規格、型號都要求很嚴的必備的標准部件什麼廠家能加工生產?說不出的難處真是很多很多。

核試驗基地在核武器研制中居何地位呢?它是從研制到生產過程中不可逾越的中間環節﹔是核武器從工廠到實戰裝備的鈕帶。核武器初始的試驗是核部件爆炸試驗,成功之后才有核炸彈、核炮彈、核魚雷、核水雷、核地雷等諸種核武器的試驗。為發展核技術要進行原理性的技術試驗,武器種類不同試驗的方式方法也不同。核武器試驗場與常規武器試驗場有很大區別。核武器殺傷范圍大,光輻射、沖擊波作用距離遠,特別是放射性塵埃在空氣中、高空大氣層中、土壤中和水中持久地存在,對人、動物造成傷害和放射性疾病。消除核爆炸產生的后果是很難的。

核試驗基地在核武器試驗中又擔任什麼任務並如何進行保障服務呢?概括地說就是:1、進行核爆炸的理論計算,得出必要的數據﹔2、引爆核部件﹔3、測量核爆炸的當量、光沖量、沖擊波壓力、核輻射劑量,取得可靠的數據﹔4、記錄爆炸景像﹔5、自動控制各種儀器、儀表﹔6、通訊保障﹔7、氣象保障﹔8、工程保障﹔9、核偵察、防護、洗消﹔10、運輸保障﹔11、后勤保障﹔12、政治教育,保衛、保密檢查、監督。這些活動主要在戈壁灘上進行。戈壁灘地表溫度白天有時高達60∼70攝氏度,雞蛋埋下去都能熟。防化兵戰士穿著防護服訓練兩小時,就能從膠靴中倒出五六公斤汗水。戈壁灘風速高,戴著防護面具迎風不能呼吸,一個戰士就因風窒息而死。在試驗場前一階段工作的基礎上,我們利用已有的組織指揮經驗,創造性地制定了《核武器試驗法》,以適應大規模科學試驗的要求。在程開甲同志主持制定的《國家第一種試驗性產品試驗初步技術方案》中,提出了45個科研項目和96個科研課題,這就是試驗場開展各項技術工作的依據。實踐証明,這一方案是適用的,有效的,成功的。

當時張愛萍副總參謀長兼任國防科學技術委員會副主任,也是周恩來總理主持的專門委員會的委員,核武器試驗由他管理。張副總長對基地建設傾注了大量心血。我國進行首次核爆炸前夕的1964年6月,他親臨基地試驗場區檢查工程進度,8月間再抵場區檢查技術安裝情況,9月第三次來場區主持試驗,直到第一顆原子彈爆炸成功后才離開場區。

在張副總長8月間第二次來基地時,由他宣布了中央軍委和總政治部批准的“中共首次核試驗委員會”組成名單:張愛萍為書記,劉西堯為副書記,成軍、張震寰、張蘊鈺、李覺、朱光亞、畢慶堂、朱卿雲(兼秘書長)、張志善、程開甲等11人為常委。我還陪同張副總長檢查了試驗場區的主控站。主控站距預定核爆爆心19公裡,有埋設在地下的引爆電纜、控制電纜、通訊電纜等通向爆心。在場區無論是進行空中還是地面核試驗,都可由這一主控站實行控制。當看了主控站人員的模擬演練,並聽了主持設計控制系統技術方案的21所研究室主任忻賢杰的匯報后,張副總長作了指示,我則就主控站的操作規程表示了意見。

1964年9月23日,周恩來總理同賀龍、陳毅兩位老帥在北京召集張愛萍、劉杰、劉西堯等對核試驗事宜作了最后的布置。毛澤東主席也很快批示同意在10月到11月間進行我國首次核試驗。張愛萍與劉西堯同志旋即於9月27日再抵場區,傳達了周總理的指示和毛主席的決定。10月8日,經中央軍委批准,由68名委員組成的“首次核試驗委員會”正式成立。張愛萍任主任委員,劉西堯任副主任委員,成軍、張震寰、張蘊鈺(兼秘書長)、朱先亞、程開甲、畢慶堂、朱卿雲等任委員。此外,還有一些不到試驗現場的委員,都是為研制和試驗核武器作出重大貢獻的科學家和領導干部。

10月初,核爆裝置的部件安全運抵馬蘭,被運到離預定安放核爆裝置的鋼塔有150米的地下裝配室中。按照預定試爆時間表,核試驗第九作業隊隊長李覺請示批准將核爆裝置於14日18時從裝配室啟運,19時吊裝上塔。“試委”批准了這一計劃,並再次強調了安全問題的極端重要性。我提出,接起爆雷管時由我上塔和技術專家們在一起。此時由我受權管理主控站的鑰匙,我帶著鑰匙上塔,直到核爆裝置安裝完畢、人員全部撤出后,我才把鑰匙交回主控站,此時才可以下達試驗命令,啟動控制設備。張副總長經過考慮,決定由我和李覺、朱卿雲一同去鐵塔監控核爆裝置的安裝﹔張震寰和基地副政委鄧易殊去主控站。一切准備就緒,人們又擔心起天氣來了。負責氣象預測工作的是中國科學院的顧震潮教授、總參氣象局的賀格非局長、基地氣象處的韓雲升處長,還有設在爆心地區已堅持5年不間斷地收集氣象資料的陽平裡氣象站。核試驗對氣象條件的最佳選擇是碧空無雲,能見度50公裡以上,以便於遠近照像站的攝影﹔高度500米以下要求西風,因場區工作人員都在西面﹔3000米以上合成風向要求向西南,以保証高空放射性塵埃不降落在北京﹔高空風速大有利於放射雲擴散﹔更不能降雨,以免放射性塵埃落在一個地區。預測全部滿足試驗條件的好天氣是不容易的。當時我國的氣象台站數量少,設備落后。但就是在這樣的條件下,氣象預測人員還是選到了滿足核試驗條件的好天氣。寫到這裡,我不能不深深懷念顧震潮這位科學家,他在戈壁灘上夜以繼日地工作的感人形象,至今猶如在我眼前。不幸的是他因積勞成疾過早地離開了我們,但他為人民做出的貢獻定將永遠鐫刻在人民共和國的史冊上。

1964年10月16日,這是一個在歷史上值得大書特書的日子。就在這一天,我國成功地進行了首次核試驗。當天早晨6時30分,我國第一顆原子彈接插上起爆雷管,由方正知、陳常宜兩位專家擔任這一工作,至10時工作完畢。由我和李覺同志在塔上陪同方、陳進行最后一次檢查,確認無誤后,我們於10時30分准備下塔,下塔前我將牆上貼了數月的那份操作規程取下,簽上日期標記——1964、10、16、10:30,以留紀念。然后,我們4人乘吊籃下塔,李覺同志在塔下合上通主控站的電閘。在警衛班撤出后,我和八一電影制片廠攝影師楊採同志才最后離開。乘車回到主控站,我將啟動原子彈爆炸的鑰匙親手交給張震寰同志,這才算鬆了一口氣。在此期間,由基地副司令員兼參謀長張英負責指揮的現場人員也都展開了緊張的行動。10時前所有人員已撤到安全線以外指定地點﹔准備進入爆炸區的核偵察分隊的人員和裝甲車輛也已展開至出發位置。我於14時許回到基地指揮所,14時30分,張愛萍副總長向主控站下達開始試驗的命令。取樣飛機進入指定空域。主控站發出K1指令……發出K2指令……進入自動程序……進入倒計數9、8、7、6、5、4、3、2、1,起爆!強烈閃光3秒鐘,磨菇雲開始升起,繼而聽到兩聲巨響,7分鐘后磨菇雲上升到7000∼8000公尺。此時,張愛萍同志興奮地拿起話機向千裡之外的北京,向守候在電話機旁的周恩來總理和聶榮臻元帥大聲報告:“原子彈爆炸成功了!”

首次核爆炸取得成功,試驗獲得完滿成果。力學、光學、核測量三大項38個題目、測試儀器53種1129台套,全部取得了理想的數據﹔飛機、炮射傘也都取得足夠數量的核分析樣品。一陣驚雷震九天,自此,中國成為有核國家,核俱樂部五分天下而有其一。毛澤東主席說:“原子彈就是這麼大點東西,沒有那東西,人家就說你不算數……”時光荏苒,我國進行第一次核試驗距今已經28年了。我常常想,我們中國在世界上擁有今天的地位,是和我們經過自己的努力進入核俱樂部分不開的——我們不應該忘記那些為我國核技術發展做出過貢獻的人們,更不應忘記那些為了鑄造祖國的核盾牌而獻身的英烈們。

(摘自:中共中央黨史研究室編:《中共黨史資料》,中共黨史出版社)