從資本主義階段到資本主義多樣性:教訓、局限和前景

|

2001年,彼得·霍爾(Peter Hall)與大衛·索斯凱斯(David Soskice)在資本主義多樣性方面作出了開創性的工作,隨后的10年間,有關這一理論的研究文獻迅速增長。這種研究方法前景廣闊,被廣泛地應用於一系列的研究主題,特別是對有關比較效率(comparative efficiency)的研究來說更具吸引力。由於這個原因,相關文獻都集中研究歐洲和北美的發達資本主義就不是一個巧合了。鑒於其歷史不長,資本主義多樣性理論能否在研究數量上繼續增長以及在應用范圍上繼續擴大這一點還無法確定。如下兩個背景有利於該理論的進一步發展:(1)在當前的新自由主義全球化危機發生后,各種非正統經濟學方法崛起,這些方法把多樣化視為經濟發展的前提﹔(2)參與歐洲一體化的各國在雜糅的制度矩陣背景下採取了趨同的和進行了微調的經濟政策。不過,過度重復應用比較靜態分析很可能會耗盡資本主義多樣性理論的潛力,從而走向一條死路。

本文的基本目標是極盡所能去正確看待資本主義多樣論理論,並評估該理論的局限和前景。在我們這個制度結構發生深刻變化並爆發全球性危機的時代,這一任務變得更加重要。資本主義多樣性理論出現之前,曾長期存在某種資本主義階段論(以下簡稱階段論)。階段論的發展很大程度上是受了廣義上的進化論(其具體形式則是馬克思主義)中的社會階段論和人類學階段論的影響。根據這一受到馬克思主義影響的階段論,資本主義作為一種生產方式,經歷了商業的、工業的和金融的三個進化階段。其中,金融資本主義被認為是資本主義的最高階段,它對應第一次世界大戰前夕的資本主義﹔工業資本主義是指19世紀歐洲工業化的階段﹔商業資本主義則是指16—18世紀的資本主義階段。

細心的讀者會注意到,上述劃分方案和維納·桑巴特(Werner Sombart)的資本主義階段劃分之間具有相似性。回顧過去,本文堅持認為,相對於其競爭對手馬克思主義者,歷史學派對於經濟發展軌跡的分期以及對於不同階段的特征描述,似乎具有更大的歷史意義和有效性,因而對當代理論的形成和創新更具啟發性。盡管如此,從總體上來說,形成並塑造20世紀知識語境的仍然是馬克思主義,而不是歷史學派。第一次世界大戰和隨后德語作為一種國際學術語言的衰落中斷了歷史學派的影響,而馬克思主義作為全球知識界的一股不可阻擋的力量傳播得更為深遠,並於1968年左右達到頂峰。不過,本文關注的不是某種學說內在的理論價值,而是其在知識結構方面所具有的制度化影響力以及伴隨而來的在學術上的重力效應(gravity-effect)。有鑒於此,馬克思主義比歷史學派更適合作為本文比較的對象。此外,我們相信,對馬克思主義階段論衰落原因的分析將非常有助於預測當前流行的資本主義多樣性理論的命運。最后,同樣重要的是,盡管階段論和資本主義多樣性理論都局限於資本主義自身的特性表述和階段劃分,歷史學派卻曾將整個經濟系統的多樣性設定為研究主題,其覆蓋范圍遠不限於資本主義。本文最后還會提到,通過從歷史學派的繼承者那裡獲得幫助和汲取養分,資本主義多樣性理論可以獲得新的生命力。

事實上,關注於“資本主義”這一術語的資本主義多樣性理論是建立在階段論基礎上並作為對階段論的回應而產生的,可是許多學者卻忽略了這種聯系。本文將重新揭示這種聯系,以拋磚引玉。不用說,即使那些在“資本主義”方面非常有共同語言的學者們,當涉及概念本身的定義時,相互之間也存在很大分歧。一方面,一些學者認為,就像馬克斯·韋伯和桑巴特關於古代資本主義的觀念所揭示的那樣,資本主義具有存在時間持久和幾乎跨越歷史的屬性。另一方面,一些學者則局限於更狹義的資本主義定義,即指現代資本主義。后者將重點放在資本主義的工業和勞動屬性上,很明顯,在工業革命之后,這些屬性對於資本主義定義來說具有本質重要性。階段論和資本主義多樣性理論也屬於這一陣營。為方便起見,本文大部分論述都使用這種狹義的資本主義定義,也就是採用歐內斯托·斯克勒潘蒂(Ernesto Screpanti)的定義,資本主義是指“一種使用工資勞動,從生產過程中汲取剩余價值並通過流通過程實現資本積累的經濟系統”。簡要地說,就是“隻要剩余價值是用於維持資本積累的經濟系統就是資本主義”。不過,這個定義也將蘇維埃類型的政權作為(國家)資本主義納入其中:“就勞動力的利用以及分配與配置的子系統而言,國家資本主義是一種成熟的資本主義形式。”不過,在本文的最后部分,我們偏離了這個定義,因為當考慮到長效性時,一個具有包容性的定義與我們所主張的理論更為契合,也能帶來更大的靈活度。對於韋伯和桑巴特的幾乎超越歷史的資本主義概念,我們沒有考慮太多。我們更加注重費爾南·布羅代爾(Fernand Braudel)的資本主義概念,他的概念將資本主義自13世紀以來就基本不變的金融屬性與貨幣屬性放到了最顯著的位置,也就是說,即使考慮更長的歷史周期,這一定義的歷史變量也得以保留。最后但同樣重要的是,我們要強調,資本主義多樣性理論因為賦予了效率很高的權重,所以傾向於根據具體情況對所討論的資本主義類型進行排序,而這種排序暗含了低效率的類型會朝著高效率的類型發展之意。這就意味著,構成某種資本主義類型的若干要素實際上有可能與某種特定進化序列中的若干相繼階段相匹配。在這個意義上,兩種理論從根本上來說具有相似性,因而也具有錯綜復雜的相互聯系。

一、資本主義階段論再探討

大約從法國大革命時期開始,歐陸哲學日益傾向於社會和歷史進步論。因為法國大革命被視為進步,所以這就使得在它之前的時代和在它之后的時代都必然被劃分為某個“階段”。對歷史階段進行這種劃分的基礎是由聖西門和奧古斯特·孔德(Auguste Comte)研究工業社會的理論奠定的,最初遠沒有被認為與資本主義有關系。如果有關系的話,就是從聖西門和孔德伊始的社會哲學家們,對一個產出和生產率都高速增長的工業化進程產生了極大興趣,並探索人類的設計能否給這一工業進程的良性發展注入更強的動力。孔德追隨其導師聖西門,試圖將科學實踐和哲學與對社會的個人主義分析結合起來。他試圖給被1789年革命摧毀了傳統權威的法國社會找到一條擺脫苦難的出路。孔德認為,法國已經度過了“三階段法則”中的神學階段,進入了形而上學階段。這一階段佔統治地位的是對宇宙本質的考察,其特征是對宗教和權威不可回避的質疑。一旦完成這個階段,法國社會將跨入一個完全科學的實証階段。聖西門和孔德還考察了工業系統,並在他們的主要著作《論實業制度》中探討了工廠裡生產效率提高的現象。他們宣稱,生產和分配都應聽從於中央計劃,而這種中央計劃可以延伸到整個社會。接下來的階段將是一個工業的社會,在這一社會中,甚至連政治都應被視作一門生產的科學。聖西門和孔德奠定的理論基礎被卡爾·馬克思進一步發展了。其理論詳細分析了經濟體的生產和分配,認為生產和分配交替影響著社會。一旦社會被視作生產的結果,馬克思就很容易走向下一步,即借助“生產方式”這一概念,將生產力與生產關系的結合作為社會的基本結構。

借助馬克思的魔力,並且隨著馬克思主義在20世紀的出現(原文如此——譯者注),資本主義階段論擊敗了與之競爭的各種階段理論,開始主宰這一領域。在1968年的文化反抗給人文社會科學注入新鮮空氣后,情況就更是如此。另外,如果我們考慮到其本體論的基礎和特性,那麼直至今天,資本主義階段論仍然是有關社會和歷史進步的階段性理論中的一個分支。盡管資本主義階段論的情況比較特殊,但它短暫的發展歷史卻給社會科學帶來了持續的影響力。這就是為什麼本文認為它值得再探討,並從其興起和衰落中汲取經驗教訓。

在馬克思的研究主題中,他首要的興趣就是后來被稱作“資本主義”的主題。為了更好地理解資本主義,馬克思深入研究了資本主義的起源,因而涉及了前資本主義生產方式。他的著作中出現了一系列的生產方式,例如原始共產主義、奴隸主義、封建主義、資本主義、社會主義、共產主義,以及最具爭議的“亞細亞生產方式”。這個概念建立在對中國和印度歷史的特別闡釋基礎上。它與封建主義生產方式的區別是:不存在私有財產,但很可能擁有一個強大的所謂專制國家。關於中國和印度應該被定義為“封建主義生產方式”還是“亞細亞生產方式”,成為一個爭議性話題,並且隨著現實社會主義的出現,這個話題被進一步政治化了。各種前資本主義生產方式該如何排序這一問題,至今仍然模糊不清、爭議不斷。其中,被研究得最為透徹的是封建主義生產方式。自然,封建主義內部也有分期:依據生產關系的日益私有化(變為私有財產)和分配形式的日益社會化(商品交換),封建主義被劃分為連續的幾個階段。其中,包括勞役地租、實物地租和貨幣地租三個階段。這一階段劃分法是建立在相應的地租取得合法性的基礎上的。隨著貨幣地租階段的來臨,市場的擴張給經濟關系帶來不可逆轉的影響。馬克思感興趣的是封建主義向資本主義轉變的本質,以及資本主義向社會主義轉變的本質。馬克思形成了與相繼的生產方式相對應的不同歷史階段的觀念,而馬克思主義者則詳細闡發了在某種特定生產方式內部劃分不同階段的思想。隻有尼古拉·布哈林(Nikolai Bukharin)和列寧是部分的例外,因為他們面臨著俄國革命后的經濟決策問題。俄國落后和飽受戰爭之苦的現實迫使他們的思想超越了其他布爾什維克。布哈林在他對過渡時期的研究中,不得不承認“經濟結構的多樣性”在俄國鄉村普遍存在:“我們擁有的是大量下層和中下層勞動者,這些勞動者在純粹的資本主義社會中是沒有一席之地的,也不能代表社會化的勞動者,或者說只是居於從屬地位。盡管如此,當我們考察社會制度的全部內容時,這些勞動者卻相當重要。”就富農和自耕農來說,強制是解決掉“不需要的經濟成分”這一“過渡”問題的“絕對的無條件的命令”。與此類似,列寧的新經濟政策從有利於解決實際政策的迫切需要這一點出發,承認了多種經濟成分的存在。如果有什麼不同的話,亞歷山大·V.恰亞諾夫(Alexander V.Chayanov)可以說是俄國學者中的佼佼者,他看到了農民農場(peasant farm)作為一種經濟形式所具有的真實的不同,認為它們具有長期存在的合理性。

資本主義在20世紀逐步演化和日臻成熟的事實違背了馬克思本人的預期,這迫使馬克思主義者採取更為狹隘的視角,集中於資本主義內部分期的研究。眾多資本主義分期理論中,值得關注的有:(1)魯道夫·希法亭(Rudolph Hilferding)的自由貿易資本主義、壟斷資本主義和金融資本主義三階段論﹔(2)與此相對的是更為政治化的分期,包括早期資本主義、殖民主義和帝國主義三階段,這是由列寧和約翰·A.霍布森(John A.Hobson)提出的﹔以及(3)保羅·斯威齊(Paul Sweezy)關於早期資本主義的“競爭性資本主義”、“壟斷資本主義”和“國家壟斷資本主義”三階段劃分,與之相似的是,本·法恩(Ben Fine)和勞倫斯·哈裡斯(Laurance Harris)提出了自由資本主義、壟斷資本主義和國家壟斷資本主義的劃分。關於這個問題還有大量的劃分方式。不管名稱如何,當在歷史編年表中繪制出這些階段時,你會發現它們或多或少存在重疊。一般而言,第一階段被認為處於歐洲歷史上的16至18世紀期間,是原始資本主義或商業資本主義階段。隨著勞動分工的增加,生產率獲得提高,生產和剩余也增長了。然而,只是在被稱作工業資本主義的下一個階段,也就是19世紀前3/4的時間裡,工廠裡的機器開始取代工人,同時勞動力市場形成,並且其規模還在不斷增長。在19世紀后1/4的時間裡,壟斷或寡頭公司依靠國家的支持,在國家和國際范圍內不斷擴張。工業資本主義階段的物質擴張最終被世紀之交的金融擴張取代,並一直持續到第一次世界大戰,整個擴張時期被稱作“美好時代”(Belle époque)。

生產是有地域限制的,金融則正相反,是流動的。在這一強烈對比下,工業資本主義被認為是加強了民族國家的領土權,而金融資本主義則被認為從本質上消解了民族國家的界限,潛在地具有全球化的本性。視野的擴大需要新的階段論的觀念,需要對這些階段具有的全球性意義有著敏銳的認識。從歐洲經驗推論出來的理論需要參考全球的情況加以重新審視。最重要的是需要考慮歐洲以外的世界,比如“發展中”或“不發達”國家和地區的情況。然而,那些堅定堅持階段論的馬克思主義者認為,第三世界國家必須遵循同樣的發展階段,以便最終實現社會主義。在上述背景下,人們展開了兩場牽涉甚廣的論戰。第一場論戰的問題是,資本主義是前資本主義進入社會主義的必經之路嗎?更具體地講,就是工業資本主義是否是一個可以被跨越的階段?就概念定義而言,如果一個階段是可以被跨越的,那它就不成其為一個階段,因為它變成多余的了。第二個問題是關於轉型的本質,即從一個階段向下一個階段的轉型是內在動力的結果,還是被外部因素所激發?很明顯,這兩個問題在某種意義上是相互關聯的。一個階段越被定義為“必不可少的”,它從內部自發產生轉型的可能性就越小。具體就欠發達國家而言,這個問題指的是它們與發達國家的交往到底是有益的還是有害的。

由於曾經被討論較多的那些生產方式不太符合那種內在動力的觀點,因此,包含兩種甚至更多生產方式的結合的“社會形態”這一概念就得到了詳細闡釋。這樣,當生產方式不能解釋轉型時,社會形態就承擔起解釋的任務。這一點還有更深一層的理論含義,即若干發展階段不再像其定義所規定的那樣被看作是連續的,而被理解成是共存的。如果幾種生產方式共存於一種社會形態中,那麼它們就不能被認為是必要階段了。因為社會形態的觀念作為大范圍的長時段分析的基本構成要素而受到歡迎,所以歷史主義讓位於結構主義也就並非巧合。這一點還可能導致另一個推論。如果幾種生產方式並存,那麼在任意一個給定的時間點,我們就不能談論生產方式的均一性和獨特性,而應該討論其多樣性。據此,“多樣性”得到了認可。

在國際舞台上,第三世界國家在戰后備受關注。世界兩極化鼓勵第一和第二世界國家爭奪在第三世界的影響力。這種競爭刺激了對后殖民國家經濟發展的學術興趣。其中,華爾特·惠特曼·羅斯托(Walt Whitman Rostow)在《經濟成長的階段》一書中提出了五階段起飛模型。從該書的副標題“非共產黨宣言”就能明顯看出,該書是為對抗《共產黨宣言》而量身定做的,起飛理論因此成為這一領域的主流經典理論。起飛模型的第一階段是傳統社會,該階段的農業基於非科學生產,因而存在一個上限。起飛模型最后會達到大眾消費階段,這一階段將更多的資源用於社會福利保障。這一模型中至關重要的是起飛的先決條件。根據羅斯托的研究,更一般的情況顯示出,與發達國家的交往會帶來外部沖擊。這種類型的外部沖擊會破壞傳統生活方式,也會在思想領域培養變革的種子,從而奠定了現代生活方式的基礎。羅斯托依據各階段必須實現的投資量和增長率來確立每個階段的持續時間。應當指出的是,這些階段性指標主要關注的是工業生產,而不是金融。最后,經過50到100年的時間,落后國家將最終達到與現代高科技的福利國家同等的發展程度。

羅斯托的研究為階段理論的進一步闡發鋪平了道路,其理論視野並不局限於第三世界本身。在階段論的后續研究中,值得一提的是弗裡茲·馬克盧普(Fritz Machlup)對信息生產的研究、丹尼爾·貝爾(Daniel Bell)的后工業社會的概念以及詹姆斯·貝尼格(James R.Benniger)的信息社會。最后,隨著互聯網上貿易、廣告和通信的發展,曼紐爾·卡斯特爾(Manuel Castell)提出的網絡社會確定了上述階段分析的下一個階段。這些理論都基於同一組假設。今天,工業生產遍布世界的大部分地區,而不再局限於少數發達國家。因此,對信息的關注應運而生。西方國家現在的生產主要集中於以技術為基礎的信息生產,這從研發支出、專利和創新的情況可以看出來。現在,在經濟發展進程中,與設計、廣告和營銷部門相比,裝配流水線部門是最簡單也是利潤最低的部門。另外,網絡和軟件部門是最令人感興趣並且在持續擴張的部門,除了一台電腦也不需要其他實物投資,卻能在短期內帶來豐厚利潤。基於此,學者們提出下一階段將是信息時代,人們將生產信息而不是生產商品。

對於這樣的階段理論,確定轉型的時間點是最具爭議的問題。在國家層面,總有可信的理由來確認發展階段的分期。一個事件的發生時間、一場革命、一項發明或一個法律行為,都可以成為某個發展階段的開端。因為我們這裡關注的是一種根據過去的經濟發展狀況所作的詳細說明,轉型就不再成為一個問題,因為否認它的發生是不可能的。然而,如果我們試圖通過一個實例建立起經濟發展的一般理論,那麼由此對未來情況的預測則可能產生誤導。

所謂的多布—斯威齊之爭(Dobb-Sweezy Debate)是更廣泛的轉型爭論中的一個例子。這場論戰的不足之處比其成果更有參考價值。論戰的目的是解釋封建主義向資本主義的轉型。論戰的一方莫裡斯·多布(Maurice Dobb)通過其對英國歷史的集中關注來研究“生產方式”這一概念。論戰的另一方保羅·斯威齊(Paul Sweezy)以一種將多種歷史因素考慮在內的深入視角考察了更廣闊背景下的歐洲。斯威齊追隨亨利·皮雷納(Henri Pirenne),強調的是長距離貿易等外部因素,這些外部因素通過城鎮對農村產生的影響,有助於消除封建主義,而多布則在研究農業資本主義時倚重內部因素,隨后的“布倫納之爭”(Brenner Debate)繼承了這一點。內部因素的所謂“內部”是相對於作為一個分析單位的一國的生產方式而言的。外部因素也是如此。當然,在研究更大的分析單位例如世界體系時,外部因素也可以成為內部因素。多布承認,意大利和東歐國家仍然是這場轉型論戰中遺留的問題,就像莫裡斯·埃馬爾(Maurice Aymard)描述的那樣,意大利擁有了所有先決條件,但還是沒能完成轉型。其隱含之意是顯而易見的,或許,我們應該關注的不是國家層面的從一種生產方式到另一種方式的轉型,而是作為一種世界體系的資本主義的不同系統性起源,后一設想是由伊曼紐爾·沃勒斯坦(Immanuel Wallerstein)提出的。

這裡,讓我們先回顧一下世界體系論的先驅——拉美依附理論學派。依附論者認為,對於外圍國家的經濟發展應該有另一套解釋,而不是主流的現代化理論的解釋。根據新的解釋,外圍國家的發展存在結構性的限制和扭曲。事實上,可以說外圍國家的不發達狀況的進一步發展是中心國家所經歷的發展過程的反題。這是因為中心國家和外圍國家之間一直存在著通過不平等交換實現的剩余價值的轉移。根據安德烈·弗蘭克(Andre G.Frank)的研究,存在一個在全球層面展開的歷史和結構的單一發展進程,這一進程既帶來經濟的發展,也帶來結構的欠發展,就像一個硬幣的兩面。

根據依附理論,當代的不發達國家並不是處於發達國家之前經歷過的某個歷史階段。它們的不發達並不是其自然自主發展的結果,而是與發達國家交往的結果。這裡所說的遠不止是初步的交往﹔實際上,這裡涉及的是一個在全球層面展開的嵌入在勞動分工內的交往過程。更嚴重的是,由於沿著這條道路進一步發展,它們對發達國家的依賴加劇,從而加劇了它們的不發達狀況。因此,依附理論及其旁支世界體系理論反對直線的、階段化的發展論。它們將外圍國家的發展看作世界體系背景下的內在矛盾。另一方面,那些未必全然質疑階段論的學者則圍繞在當前條件下復制發達國家過去的經驗這一做法的本質和局限展開了討論。所有這些都等於說,外圍資本主義從本質上,也就是從結構上是不同的。隻不過一些學者認為通過正確的政策,外圍資本主義可以轉變為中心資本主義,但另一些學者則認為這是不可能的。資本主義多樣性理論就是在這樣的背景下誕生的。那時候,隻存在兩種選擇,而隨之而來的爭論關注的也是外圍資本主義是否僅僅是過渡性的。這個問題可以重新表述為,外圍資本主義是否具有足夠的靈活性,從而能夠發展為像中心國家那樣的標准的資本主義。

在馬克思主義內部,也曾長期存在對資本主義均一性理論的批評。我們這裡指的是羅莎·盧森堡(Rosa Luxemburg)。她提出,在一個封閉系統內,資本積累是不可能完成的。這樣,盧森堡既背離了正統馬克思主義,又背離了採用封閉系統分析的主流理論。她堅持認為,資本主義為了擴大再生產,要求作為潛在消費群體的非資本主義元素的存在。這一提法的潛台詞是資本主義需要一個比自身更龐大、更具多樣性的復合經濟系統作為其生存空間。一旦所有這樣的經濟體都不可避免地被納入資本主義體系,那麼進一步的資本積累將無法實現。其結果就是,如果世界所有地區的全部人口都被納入資本主義體系,這整個體系就都是資本主義的,那麼這個體系將會走向封閉並崩潰。換句話說,資本主義不能單獨存在。它需要其周邊存在多樣化的經濟系統以維持生存。資本主義必須被嵌入在經濟多樣性中。這的確是支持多樣性的一個有利論據。

二、資本主義多樣性理論探析

“資本主義多樣性理論”是隨著霍爾和索斯凱斯的《資本主義多樣性理論:比較優勢的制度基礎》一書的出版而產生的。兩位作者在這一開創性文獻的導言中講到,資本主義多樣論理論“被認為是在努力超越過去30年裡主導著資本主義比較研究領域的探究制度差異的三種視角”。這三種視角是指現代化理論、新法團主義(neo-corporatism)和生產的社會系統理論。兩人認為,現代化理論傾向於夸大政府的能力﹔新法團主義主要關注工會運動,而忽視了企業在政治經濟中的重要性﹔盡管生產的社會系統理論承認地區和部門層面的各種制度在企業行為中起到的作用,但它沒有分析各政治經濟體之間的差異性。此外,這三種理論視角對制度的詳細討論,特別是制度對行為的影響方面的討論,都是相當有限的,它們也沒能抓住對政治和經濟結果至關重要的戰略性互動。兩位作者正是在這些關鍵環節方面“從根本上與這些理論”分道揚鑣,選擇了與青木昌彥(Masahiko Aoki)相似的制度主義理論,尤其是非常強調“制度互補性”。

資本主義多樣性理論是一種以企業為分析中心的政治經濟學理論——因為企業被視作“在面對技術變革或國際競爭時,作出應對性調整的關鍵行動者,它們的行為聚集起來決定了經濟績效的整體水平”。企業的主要目標是獲得核心競爭力,或者獲得開發、生產和銷售貨物或服務以獲得盈利的動態能力。兩位作者追隨道格拉斯·諾斯(Douglas North),大體上將企業看作制度的承擔者,而企業的策略也遵循制度。這樣一來,政治經濟學中的核心關系都使用博弈論術語來解釋。資本主義多樣性理論認為,企業進行戰略性互動是為了減少經濟中的協調問題。資本主義多樣性理論主要提出了五個領域的此類問題,包括勞資關系、職業培訓和教育、公司治理、企業間關系和雇員。對此,資本主義多樣性理論堅信,“我們可以依據企業解決這五個領域中的協調問題的方式,來對各國的政治經濟體進行比較”。就像馬修·沃特森(Matthew Watson)指出的,資本主義多樣性理論“大有裨益,因為它能使我們克服將經濟活動的‘國際性’等同於經濟活動的空間分散性的偏見”,並且“提醒我們,生產和消費存在特殊的地理范圍,它們所代表的具體的經濟活動網絡在社會和空間方面都是存在局限的”。由於不同國家的不同制度背景下的差異性,也就是文化、非正式規則和歷史所產生的影響,再加上制度互補性的作用,我們面對的是多樣性的資本主義,而不是發達國家都必須與之契合的某種單一類型的資本主義(這樣的話固然會很方便)。

但是,資本主義多樣性理論中的多樣性到底指什麼呢?盡管該理論的野心很大,想要將發展中國家涵括在內,但是霍爾和索斯凱斯兩人提出的理論還是局限於發達國家,兩人在文章中就曾承認:“我們最了解發達國家,也認為我們的理論框架能很好地適用於發達國家的許多問題。”在限定了研究范圍之后,兩位作者確定了政治經濟體中的兩種核心類型,分別是自由市場經濟(liberal market economy)和協調市場經濟(coordinated market economy)。這兩種類型“作為理想型處於光譜的兩極,許多國家在這兩極之間都可以找到自己對應的位置”。通過考察大型經合組織國家,兩人將美國(作為一個研究案例加以分析)、英國、澳大利亞、加拿大、新西蘭和愛爾蘭確定為自由市場經濟﹔將德國(作為一個研究案例加以分析)、日本、瑞士、荷蘭、比利時、瑞典、挪威、丹麥、芬蘭和奧地利確定為協調市場經濟。盡管馬丁·羅德斯(Martin Rhodes)的說法是,法國、意大利、西班牙、葡萄牙、希臘和土耳其的定位不明確,但兩位作者認為,根據在這些國家觀察到的制度體系的跡象,將它們劃分為“地中海式資本主義”是合理的。

假定情況如兩位作者所言,讓我們先簡要區分一下自由市場經濟和協調市場經濟的主要特征。自由市場經濟中的企業一般依靠層級制和競爭性市場配置來解決它們的協調問題。新古典經濟學對其具有解釋力。相對而言,協調市場經濟中的企業通常依靠非市場的協調模式,比如關系性契約或不完全契約,或者更多地訴諸協作關系。這一特性意味著,企業之間的戰略性互動在其中居於主導地位,而新古典經濟學不足以解釋這一點。所以這裡需要的理論是博弈論和新制度主義經濟學的結合。

一些學者試圖根據霍爾和索斯凱斯文章中列出的核心論點和基本原則來擴展資本主義多樣性理論在經驗層面的關注對象。一些學者關注中東歐的后共產主義國家的發展軌跡,一些學者側重於拉美國家,還有一些學者關注亞洲的政治經濟體。上述研究中,部分學者很容易就接受了自由市場經濟和協調市場經濟的二分法,並認為這種二分法足以對相關地區的政治經濟體進行歸類分析﹔但個別細致的研究者,例如勞倫斯·金(Lawrance P.King)將二分法中的兩種類型重新確定為“依附型自由資本主義”和“世襲資本主義”。不過,除了肯定資本主義多樣性理論的有效性,一些學者堅持認為應該增加一些核心類型,以便有效地闡釋不發達政治經濟體的獨特之處。這樣的例子包括,安德裡亞·諾爾克(Andreas Nlke)和阿爾然·福裡根哈特(Arjan Vliegenthart)建議將“依附型市場經濟”作為第三種資本主義類型,以便把東歐政治經濟體囊括進該理論的理論框架,而貝恩·施耐德(Benr R.Schneider)構建了“等級市場經濟”來詳細分析獨特的拉美資本主義類型。也有不少學者反對自由市場經濟和協調市場經濟的二分法,他們致力於擴展資本主義多樣性理論的應用范圍。例如,布雷諾·阿瑪布爾(Bruno Amable)考慮了國家和政治因素,提出了五種資本主義類型。而羅伯特·博耶(Robert Boyer)通過關注資本主義多樣性理論和調節理論(regulation theory)之間的關鍵區別,提出至少有四種類型。

如果我們重新回顧霍爾和索斯凱斯的最初概念,也就是對自由市場經濟和協調市場經濟的區分以及對在這兩極之間變動的資本主義形式的描述,一個重要問題就浮現出來:一種(或一些)類型是否優於其他類型?可以從兩個方面去回答這個問題。首先,如果不考慮混合類型,而隻在純粹的類型之間相互比較,那麼問題變成:自由市場經濟和協調市場經濟哪個更優?第二,如果在純粹型經濟和混合型經濟之間比較,那麼問題就是:純粹型經濟和混合型經濟哪個更優?

為了詳細論述資本主義多樣性理論對這兩個問題的答案,我們應該首先定義“制度互補性”這個概念,並強調其重要性。霍爾和索斯凱斯給出的定義是“兩種制度,如果一方的存在(或效率)增加了另一方的收益(或效率),那麼這兩種制度就可以說是互補的”。例如,當集團公司的管理制度鼓勵公司在網絡監控、工資設定以及公司間研發等領域進行協調和合作時,那麼高度的產品—市場調節就可以視為互補制度,因為它避免了殘酷競爭損害上述領域的協調和合作﹔又例如,當金融市場通暢時,勞動力市場的寬鬆政策就是一個很好的互補制度,並可能帶來可觀的經濟收益。這裡得出的啟示是,一個政治經濟體越是能成功地建立起整個經濟的制度互補性,那麼這一政治經濟體中的企業就越能受益於平穩運行的制度框架。該結論更適用於長期經濟表現。由此,依靠制度互補性的概念,資本主義多樣性理論對兩種類型作出了評價,並確定純粹型經濟優於混合型經濟,因為純粹型經濟的組成要素更具有相關性和一致性。

依靠制度互補性這個概念,霍爾和索斯凱斯回答了第一個問題:“盡管每種資本主義都有其支持者,但我們並不認為……兩者之間存在優劣之分”,因為“自由市場經濟和協調市場經濟看起來都能提供令人滿意的長期經濟表現”。換句話說,這兩種純粹型經濟都具有足夠的競爭力,以建立貫穿整個政治經濟體的成功的制度互補性,因而能提供令人滿意的長期經濟表現。不過,根據它們的制度框架的不同特征,這兩種類型在不同的衡量指標下有不同的表現。

首先,協調市場經濟在形成增量創新(incremental innovation)(例如對現有的產品線和生產工藝進行連續的、但小規模的改進)方面更成功﹔而自由市場經濟在形成激進創新(radical innovation)(例如生產線的根本變動、新產品的開發或生產流程的重大變革)方面更成功。第二,協調市場經濟具有較強的質量控制能力,該種經濟中的公司在提供那些對質量而非價格敏感的產品方面更有優勢﹔而自由市場經濟的優勢在於提供那些對價格更為敏感的產品。第三,在技術擴散的速度方面,自由市場經濟應該更快。第四,協調市場經濟下的收入不平等程度會比較低,在提供高技術、高工資和高生產力就業方面也更加成功。

關於第二個問題,即純粹型經濟和混合型經濟相比而言,哪一種類型更具優勢,因為純粹型經濟能給企業提供協調一貫的制度設置,意味著它們能最大程度地利用制度互補性的優勢。“那些制度化行為更接近純粹型經濟如自由市場經濟或協調市場經濟的國家,也就是說,在政治經濟體的多個領域裡,市場協調或者戰略性協調水平高的國家,其總體經濟表現會更優秀。”綜上所述,對於混合型經濟,資本主義多樣性理論自動給出了建議,即純粹型經濟才是其理想目標。盡管霍爾和索斯凱斯沒有考察下述這一點,但是那些資本主義多樣性理論的支持者們認為:正在發生一種“雙向趨同”,即“趨同發生在兩種經濟類型各自的內部,而不是這兩種類型之間”。

霍爾和索斯凱斯的討論中涉及的趨同/轉型之爭反映了最關鍵的問題之一,資本主義多樣性理論據此將自己與主流正統理論區分開來,並提出了自己的核心論點。如果兩位作者能夠依據更廣泛的“趨同論”文獻明確自己的立場可能會更好,這些文獻將趨同劃分為“絕對趨同”、“有條件的趨同”和“俱樂部趨同”(club convergence,指一些經濟結構相似的經濟體之間存在著經濟趨同現象——譯者注)三種。后兩種類別的趨同與兩位作者的目的更為相關,因為他們將文化的、制度的和地理的初始條件考慮了進來。“有條件的趨同”假說認為,隻要具有共同的結構特征,不管初始條件如何,在長時段裡都會達到趨同,而“俱樂部趨同”假說則認為,初始條件也必須相似,才會導致趨同。沿著這些思路形成的不同觀點之間的區別會使這場論戰更具意義。主流正統觀點主要依賴新古典政治經濟學工具,構建了一個“理想模型”,提出了一種“最佳實踐”,這種模型或實踐是經濟體的組織帶來的結果,並且是唯一必然的和合理的結果。所有不同於“最佳實踐”的政治經濟體都會向它趨同,除非存在非理性的外部力量。這一“最佳實踐”與資本主義多樣性理論提出的自由市場經濟很像,不過“最佳實踐”的結果是預定的,不具備多樣性。資本主義多樣性理論的理論框架則與之針鋒相對,並不同意“最佳實踐”理論的觀點及其提出的趨同論。作為替代,資本主義多樣性理論構建了第二種純粹的經濟類型,即協調市場經濟,與自由市場經濟一樣,它通過建立起一個協調一致的制度框架,再配以該框架自身的“游戲規則”和合理性,也能提供令人滿意的長期經濟表現。這樣,從效率方面來說,霍爾和索斯凱斯並沒有發現協調市場經濟向自由市場經濟的趨同。為了証明自己的觀點,他們詳細分析了關於協調市場經濟向自由市場經濟趨同的爭論,考察了推進和阻礙趨同的各種因素。他們首先介紹了持趨同論的主流正統觀點,然后提出了自己的論據。

趨同論認為協調市場經濟向自由市場經濟趨同的首要的也是最重要的催化劑是全球化的壓力,其論據包括以下三個方面。首先,在基本結構和策略方面,不同國家的企業看起來都是非常相似的,這意味著無論不同國家的政治經濟環境有何不同,面對相同的外部沖擊和波動時企業的反應非常相似。其次,企業的競爭力是通過勞動力成本來評定的。因此,隻要有機會,企業就會通過將生產轉移到國外來降低勞動力成本。第三,國家間相互依賴的情況將對資本更加有利,因為資本的流出機會比勞動力更多﹔而政府為了不削弱生產和整體的經濟活動,也會採取一些“企業友好型”政策。簡言之,政府會根據全球化的要求行事。

第二個催化劑與第一個是直接相關的,即對公司治理來說,全球化改變了市場結構。在金融全球化的環境下——無論是直接投資方面,還是組合投資方面,全球資金流都出現了實質性的增長——協調市場經濟中的企業隻有重構它們的傳統做法,才能吸引國外投資者,並增加其全球市場份額。而投資者會提出各種要求,諸如要求可以密切監控企業運作,堅持資產負債表透明的准則,或者像自由市場經濟中那樣有機會參與並購或收購行動等等。為了配合這些要求,協調市場經濟中的企業必須模仿它們在自由市場經濟中的對手,採取應對措施,例如修訂它們的會計准則或者委任獨立董事。更重要的是,作為這種模仿行為的直接的隱含結果,協調市場經濟中的企業不得不考慮它們資本的投資回報率和股價﹔這是一個以前考慮得較少的因素。從制度互補性的觀點來看,這些事態發展可能會改變整個政治經濟體的其他相關制度,其連鎖反應最終可能導致進一步的趨同。例如,霍爾和索斯凱斯援引青木昌彥的觀點指出:“如果一個協調市場經濟體的金融市場被解除管制了……其企業就更難提供長期就業。這就使企業更難招聘到熟練工人,也更難維持員工的忠誠度,最終會激發生產制度方面的根本變革。”

霍爾和索斯凱斯的文章中對趨同論的反駁能幫助我們認識阻礙轉型的核心因素。首先,認為各國的企業相似這一提法的論據是不夠充分的。依據自由市場經濟和協調市場經濟不同的體制特點,每種市場類型下的企業將致力於不同的戰略性互動,以便能最大地受益於制度背景。相應地,其結果會是“不同類型的經濟體中的企業對相同的變化會採取不同的反應”。第二,盡管勞動力成本低對企業來說總是很有吸引力的,但這並不必然導致生產向海外的轉移,因為比低勞動力成本更重要的是來自制度的支持。簡單地說,協調市場經濟現存的制度結構是向自由市場經濟趨同的最大障礙。面對全球化的壓力,為了不破壞自身制度框架的一致性,兩種純粹型經濟都傾向於制定不同的策略,其企業則會依據這些策略來組織它們的活動。

對於混合型經濟向純粹型經濟轉型這一問題,霍爾和索斯凱斯出於效率方面的考慮,將純粹型經濟作為轉型的目標,對此前文已經述及。不過,效率因素並不會自發地產生制度變革,對此我們都太清楚不過了。通過援引凱瑟琳·西倫(Kathleen Thelen)的文章,霍爾和索斯凱斯承認“盡管效率的因素……與制度變革有關,但后者最終還是一個被許多因素驅動的政治過程,也必須這樣來分析”。這樣,合理的結論是:一方面,主流經濟學認為存在一種“最佳實踐”的模板,所有政治經濟體都會向之趨同﹔另一方面,資本主義多樣性理論強調有兩種“最佳實踐”(自由市場經濟和協調市場經濟),其他混合型經濟一旦從政治壓力下解放出來,就會向之趨同。總之,資本主義多樣性理論的目的在於提供一個理論基礎,用以解釋資本主義的二元本質,這種本質暗含了同一性向多樣性的轉移。

不過,更細致的考察可能會使得資本主義多樣性理論想要最終形成的這種二元論遭到破壞。我們知道,資本主義多樣性理論出於效率方面的考慮,在詳細討論並稱贊了“多樣性”后,引入了自由市場經濟和協調市場經濟兩種類型作為所有政治經濟體的發展目標。前者對應著主流經濟學的“最佳實踐”,有穩固的理論和實踐基礎,其定義、標准和細則都是極為清楚的。但是后者就有些模糊不清了,因為有關其特征的描述特別依賴於具有“歷史特殊性”的德國的經驗。如果當年的鐵幕覆蓋了整個德國,那麼法國就很可能成為協調市場經濟的樣板。隨著東歐國家也被納入討論范圍,樣板案例可能還會改變。結果,試圖用個別國家的特殊情況來歸納建構出一個純粹的經濟類型,這種做法遠不能令人滿意。這樣一來,在資本主義多樣性光譜中,一極是穩定的均衡狀態,另一極是不穩定的狀態,並且不穩定的這一極是根據偶然情況和統計學方面的特性來定義的。就這兩極而言,這確實是一個不對稱的搭配。從我們的角度看,主要問題在於資本主義多樣性理論處理多樣性的方式﹔這種處理方式隻考慮了效率,而沒有真正認識到多樣性本身的含意。

遵循資本主義多樣性理論研究方法的多位學者也同樣質疑了純粹的經濟類型的穩定性,得出了相似的推論。例如,“等級市場經濟”這個概念是用來解釋拉美資本主義類型的顯著特征的,對此,施耐德承認,“拉美最近的一些發展——例如增長中的股票市場——可能會逐漸取代更具等級性的公司治理方式”,因為它們改變了該類型的根基﹔再例如,“依附市場經濟”概念是用來解釋中東歐的第三種政治經濟體的,諾爾克和福裡根哈特承認:“要評價這種經濟類型的長期穩定性,以及它在提供一種與協調市場經濟和自由市場經濟相抗衡的替代類型方面的能力,現在可能還為時過早。”

如果進一步探究這場轉型之爭(先將一些學者提出的用以解釋不發達政治經濟體的第三種資本主義類型擱置一旁),我們發現,資本主義多樣性理論的研究者在混合的經濟類型向純粹的經濟類型轉型的問題上得出了一些矛盾的結論。尤其是,中東歐的政治經濟體吸引了很多研究文獻的關注,因為它們構建了激動人心的“大規模試驗”,可以用來測試和擴展資本主義多樣性理論在經驗層面的關注對象,而中東歐國家具有高度相似的歷史背景和處於同一歷史時期的轉型經歷。這些研究中,一部分認為中東歐國家會向自由市場經濟轉型,另一部分認為它們會向協調市場經濟轉型,還有一部分認為這些國家屬於穩定的混合經濟類型,並不會向其他任何類型轉型,或者認為它們的轉型路徑是不明確的。面對這一由相互矛盾的觀點構成的理論圖景,有人可能會指責這些理論“對定量方法的草率的、機械化的偏愛”,因為“許多研究只是簡單地把兩個給定的主要經濟類型(協調市場經濟和自由市場經濟)的基本特征當成既成事實,並將這種慣常的分類法運用到中東歐的經濟體中去”,而沒有考慮事實,即“這樣的統計相關性並不必然意味著所涉及的體制要素之間存在相互因果關系”。此外,資本主義多樣性理論所關注的領域從五個減少到一個,“得出的結論可能會有問題,因為在同一個資本主義模型下,狹隘的關注視角將無法辨識出不同制度之間典型的相互依存關系”。從我們的角度看,這些觀點即便不是論據不充分的,也可以說是不完整的。正如我們后面要証明的,對定量方法的同樣偏好,再加上對效率的追求,不僅會導致轉型論戰中相互矛盾的結論,還會在從整體上理解資本主義多樣性理論以及提出相關概念方面引發更嚴重的問題。

在討論完上述關於各種經濟類型的轉型/趨同之爭后,我們現在應該提出一個終極問題,即在資本主義多樣性理論看來多樣性是否真的是可取的。根據我們所涉獵的文獻,雖然存在兩種基本的純粹型經濟,但混合型經濟並不被看作與純粹型經濟具有同等效率,在這個意義上,多樣性在資本主義多樣性理論中並不是真正可取的。確實,如果一種理論認為制度因素在分析中具有重要作用,但它僅是從狹義上來認識制度因素,並且隻有在制度因素——用博弈論的術語來說——改變了“游戲規則”並影響了企業的“理性”行為時才會被考慮,那麼可以肯定的是,對這種方法而言,效率方面的考慮具有壓倒一切的重要性。如前所述,從混合型經濟向純粹型經濟轉型的主要障礙被歸咎於政治因素。那麼,隻要有機會,經濟學家們毫無疑問會掃清這一障礙,以便實現效率的最大化。此外,也毫不奇怪的是,在已有的資本主義多樣性研究文獻中,至今我們還沒有看到哪個觀點是真心贊賞多樣性的存在的。正如霍爾和索斯凱斯所言,資本主義多樣性理論對解釋制度的起源並不感興趣,並且兩人都認為制度建設從本質上講是一項政治工程。

資本主義多樣性理論也存在不少其他的固有弱點。它隻關注發達的第一世界國家的戰后經驗,結果把資本主義當作了既成事實。在這樣一個有限的范圍內,理性和效率的原則被設定為導致最終結果的決定因素,這樣,多樣性的價值和訴求就不可避免地從語境中消失了。上述並不是針對資本主義多樣性理論的唯一批評。例如,克裡斯·豪威爾(Chris Howell)強調,國家和勞動力在政治經濟學中的作用被低估了﹔阿瑪布爾指出了這一理論單向度的關注視角——也就是(隻聚焦於)協調——的不足之處。博耶強調“系統和宏觀連貫性的首要性”比“私營公司治理”更為重要﹔沃特森批評了將李嘉圖假設用於分析的做法﹔佩妮拉·阿飛奎(Pernilla S.Rafiqui)認為資本主義多樣性理論也應該根據經濟地理學的有關結論,在一個國家的內部來考察其經濟類型。除此以外,還有其他一些不太重要的原因。綜上,我們需要一種更全面的理論。我們應該多多關注經濟體系的多樣性,而不是資本主義的多樣性,這將有助於我們理解政治經濟變革的制度本質。

三、教訓和前景

對階段論更深刻的批評來自卡爾·波蘭尼(Karl Polanyi)、亞歷山大·格申克龍(Alexander Gerschenkron)、沃勒斯坦和布羅代爾的經典著作。這些著作啟發本文提出了下述觀點。

對階段論的第一次沖擊來自學術界的經濟史研究,當時,格申克龍與隻考慮一種經濟發展模式的主流觀點分道揚鑣,他認為:“對羅斯托,也包括弗裡德裡希·李斯特(Friedrich List)和古斯塔夫·施穆勒(Gustav Schmoller)來說,隻存在一種經濟發展模式。”馬克思和他的弟子們也屬於同一陣營,因為他們都認同“根據馬克思主義的普遍原理,先進國家或工業化國家的歷史為落后國家開辟了一條發展的道路”。格申克龍遠離了這一陣營,他強調如下事實,即“在幾個重要方面,落后國家可能正因為其不發達的狀態,傾向於與發達國家走根本不同的發展道路”。對19世紀歐洲的(“資本主義”)工業化,格申克龍的探索比他的馬克思主義對手們更深入了一步,他發現沿著不同的道路發展起來的不同的工業化形式,最終形成了各種彼此共存的不同的經濟結構。為了實現工業化,那些后來者能夠運用“制度工具”,創造出缺失的前提條件的替代形式,因而能夠從所謂的后發優勢中獲益以實現其訴求。正如他所說的:“經濟生活孕育了多種替代形式,因此,在所謂的前提條件不存在的國家,正是在其工業化發展進程中產生了許多不同的替代形式。”事實上,“不發達國家在工業化之前的狀況是異常貧瘠的,正是因為它們被多種替代形式所貫穿和主導,它們的工業化歷史也更加復雜和多樣”。格申克龍對存在替代形式的可能性的肯定隱含了一種觀點,那就是經濟結構存在某種靈活性,或者更具體地說,是“工業的生產結構和組織結構的靈活性”。此外,盡管大多數的替代形式都成功地實現了工業化,但它們所導致的經濟結構卻不盡相同﹔因而工業的多樣性並不是過渡性的而是長期性的。對階段論的第二次沖擊是布羅代爾對“金融革命”的學術發現,這一革命發生在英國工業化前夕,打亂了預期的演化順序。第三次沖擊是對種植園經濟的重新認識,認為它的本質實際上是“工業的”和“資本主義的”,而此前種植園經濟曾被看作是資本主義第一階段,即所謂商業資本主義的主要特征。正如布羅代爾所言,種植園是“資本主義的卓越創造”。綜上,正是經濟史研究的發展推動了對階段論的理論修正,這並非巧合。

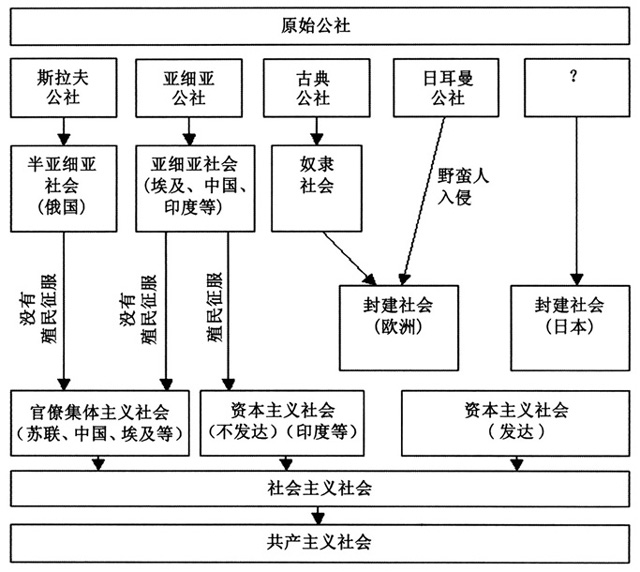

階段論沒有直面這些挑戰並作出回應,相反,它所選擇的更加復雜和混亂的方式危害了自身的根基,從而培養了一種異己學說。翁貝托·梅洛蒂(Umberto Melotti)的一部被遺忘多時的著作《馬克思和第三世界》無意間對階段論的上述情況做了最好的諷刺,這本書形象地描繪了所謂涵括各種社會形態的迷宮般的轉型路徑圖(見圖1)。

來源:Umberto Melotti,Marx and the Third World,London:Macmillan,1977.

如果不是沃勒斯坦帶領我們認識到資本主義世界體系的本質,我們就會迷失在上述迷宮裡。幸運的是,我們應該注意到,階段論因為其傳播的規模和范圍,已經通過依附理論具有了全球性的特點。隨著歷史向前發展,資本主義的規模和范圍得以擴張,從而給世界施加了某種同質性。然而,這一最為成熟的形式超越了最初的同質性,轉而強調中心和外圍維持平衡的二元性。在這個意義上,(一種雙元素的)多樣性在經歷漫長的發展過程之后被重新發現了。事實上,多樣性作為資本主義的存在條件這一思想早已包含在盧森堡的非正統馬克思主義中了。現在回想起來,我們認識到,盧森堡理論中所包含的作為互補的資本主義元素和非資本主義元素之間的相互作用,就已經包含了資本主義多樣性理論中的“制度互補性”的種子﹔本文末尾我們將回到這一主題。

簡言之,階段論一開始將一個統一的資本主義概念作為前提條件,不料在預設條件下卻發現情況並非如此。資本主義多樣性理論在未來還將看到資本主義多樣性的進一步豐富。隨著關注點從整體轉移到越來越多的細分部分,即便隻考慮有限的時間段,我們仍然發現資本主義類型的數量在迅速增加。然而,這付出了沉重的代價,因為這種視角丟失了研究中的長時段觀點,也忽視了歷史發展軌跡的宏觀動力。因此,資本主義多樣性方法在小規模、短時段和准靜態的比較研究中表現得最好,也就絕非偶然了。這也是為什麼該理論在徹底受到全球化風潮的影響后,認為從一種特定類型向另一種類型的轉型是可能的或可取的。這意味著要走與資本主義多樣性理論相反的路徑,因為這一理論致力於闡發多樣性的內涵,結果卻在半路上重新發現了該理論所預設的一致性。為了在更大規模的、長時段的領域裡發揮同樣的作用,該理論需要吸收階段論的某些經驗教訓,並繼承波蘭尼、格申克龍、布羅代爾和沃勒斯坦等人的著作裡批判階段論的遺產。

資本主義多樣性理論主要關注企業,將企業看作表征資本主義類型的最重要的單個機制。正如階段論將生產(其典型代表是工廠)放在首要地位,資本主義多樣性理論則始於將企業作為資本主義的代表性機制。這可能是一個更好的選擇,但是階段論的一個教訓就是,將生產方式與理想化的生產場所如工廠和庄園聯系在一起,這種聯系帶來了極大的誤導。

資本主義階段論的一個主要問題是,它以一個標准化的資本主義概念為基礎,再到歷史中搜尋有限的幾種可以與之相比較的其他生產方式。當生產方式的數量越來越多時,轉型就變得越來越不可能,所謂的必要階段也變得越來越具有爭議。最終,階段論在社會形態這一概念裡找到了避難所,社會形態能夠包容多種生產方式共存,但卻使轉型變得更難以理解。相反,資本主義多樣性理論一開始就確定了實際情況中資本主義的不同形式。這不僅意味著在沒有對其進行真正定義的情況下將資本主義當成理所當然的,而且還在“全球化”的推動下,將資本主義外部化。通過這種方式,資本主義多樣性理論將我們帶回到斯威齊的轉型概念,這一概念認為轉型主要是外部因素的結果。具有諷刺意味的是,一個非常強調多樣性的討論資本主義本質的理論,竟會屈從於在事實上將資本主義運轉的動力廣泛外部化的觀點。資本主義多樣性理論的致命弱點在於,它混淆了資本主義的本質和形式,無視了如下事實,即有且隻有一種資本主義,隻不過資本主義根據所處的歷史和制度環境,採取了不同的形式來展示自己。正如斯克勒潘蒂所說的:“我們需要這樣一個理論,它極具普適性,足以涵蓋資本主義的一切可能的形式,但同時又足夠靈活和復雜,足以容納許多特質。”此外,“一種生產方式有可能在基本特征方面保持不變,但採取不同的特定形式”。布羅代爾在他針對有關資本主義及其階段的主流觀念的雙重批判中講得很清楚。他將“無限的靈活性、容納變化的能力以及適應能力”確定為資本主義的本質特征,這種特征賦予資本主義以某種跨越時間和空間的統一性。布羅代爾堅持認為:“在全球層面,我們應避免對資本主義發展階段作出過度簡單化的描述,常見的表述認為資本主義經歷了不同的發展階段,從商業到金融再到產業——現在到了‘成熟’的產業階段。”

由於缺少這樣一種關於無所不包的資本主義動力機制的概念,資本主義多樣性這一模糊不清的概念使我們不知所以。面對當代中國這類的案例時,資本主義多樣性理論的視野所存在的局限性就會愈發明顯,因為我們不能輕易地將這樣的案例劃歸為某種資本主義類型。為了理解中國的情況,我們需要具備更廣闊的視野,不僅能容納資本主義的多樣性,也能容納超越資本主義的多樣性。實際情況可能是,即使在歐洲和北美資本主義存在趨同的趨勢,但那並不一定能代表全球的情況﹔也就是說,與趨同同步發生的是,多樣性可能在全球范圍內被強有力地再生產出來。

如果是這樣,那麼一個更具包容性的資本主義多樣性理論需要我們超越以往僅僅關注資本主義的短視做法,而應該追隨布羅代爾的步伐,注意區分市場和資本主義。這一區分在布羅代爾那裡是清楚的,他主要關注的是進一步闡釋兩類范疇。波蘭尼也注重這種區分,盡管形式不同。波蘭尼集中考察和深入剖析了市場系統。不過,我們不能忽視波蘭尼對“大金融集團”(haute finance)的闡釋,他把大金融集團視作體現資本主義優越性的制度,認為它不同於市場,並且外在於市場。在這個意義上,他的分析框架與布羅代爾的框架是兼容的。但是,一旦作出了這種區分,我們就不能隻滿足於使用那些從對被狹隘理解的商品市場經濟的分析中衍生出來的工具,不管這種分析是新古典主義的抑或是新制度主義的。波蘭尼促使我們詳細討論互惠、再分配和交換等概念,這些概念使我們面對的是一種新的分析范式。波蘭尼指出,市場范疇會引起一些誤解,使我們難以理解非市場的經濟體系,他堅持認為,我們需要整合形成一個更廣闊的理解框架,它應有自己的恰當的分析工具箱,而不是使用市場理論的工具,隻有這樣才能在歷史背景下正確評估市場的特殊性。

波蘭尼強調,各種整合形式並存於不同的組合中,但是絕沒有暗含階段論或進步論之意。這一理論使我們擺脫了階段論的主要缺點,而這正是階段論的初衷。而且,它還能帶領資本主義多樣性理論從死胡同走向更廣闊的領域——不僅要容納還要歡迎多樣性,因其更適宜於一種真正的制度主義理論。當代制度主義的一個重要特征是所謂的雜質原則(impurity principle)被賦予的作用。正如斯克勒潘蒂指出的,“在考慮歷史演化時,雜質不容忽視,正是它們產生了多樣性,並且通過多樣性,競爭性的演化推動了制度變遷”。相應地,一個經濟體系的正常運轉需要不同的子系統。這些子系統的實際組合形式決定了“特定類型的資本主義系統的本質”。其含義是明確的:“任何社會經濟系統都可能存在大量的多樣性。”這樣,我們認識了關於真正的多樣性的研究文本的豐富性,而這種真正的多樣性蘊含著超越階段論和資本主義多樣性理論的途徑。

(作者單位:埃玉普·歐茲維倫,土耳其中東科技大學政治學系﹔烏特庫·哈烏斯,土耳其中東科技大學科技政策研究中心﹔艾穆拉赫·卡勞祖茲,土耳其伊茲密爾經濟大學經濟學系﹔譯者:尹昕,清華大學圖書館﹔曹浩瀚,中央編譯局)