增長方式轉換與后發國家趕超研究

——前蘇聯樣本及其啟示

|

趕超發展是所有后發國家謀求擺脫落后地位和躋身更加有利的國際經濟地位的必由之路。自有國家以來,領先與追趕就是與人類經濟社會競爭性發展和世界文明螺旋式上升相伴隨的基本內涵。世界經濟發展的歷史,實際上就是一部后發國家在經濟上追趕發達(先發)國家的歷史。保羅·肯尼迪在《大國的興衰》一書中追蹤了16世紀以來500年間主要世界大國的沉浮興替演化軌跡,反思評價了大國興亡盛衰、成敗得失的經驗教訓,強調一流國家在世界事務中的相對地位總是不斷變化的,主要原因一是各國國力的增長速度不同﹔二是技術突破和組織形式的變革,可使一國比另一國得到更大的優勢。而前者的獲得是建立在后者的基礎之上的。科技進步及其先進組織是經濟繁榮的基礎,進而成為社會發展和軍事強大的支撐。大國興起源於科技創新導致的經濟發達以及隨之而來的軍事強盛和對外擴張﹔而大國之衰往往衰於科技進步緩慢、制度變革滯后和政策失敗,包括過度侵略擴張以及國際生產力重心轉移等造成的經濟落后[1]。興衰成敗之基均與技術以及由此驅動的經濟發展狀況密不可分,也即與增長方式——決定著經濟增長的動力結構、質量、效率和可持續性——密不可分。而增長方式是需要依據內外環境變化而不斷適應、轉換和創新——激發出源源不竭的驅動力,保証后發經濟體持續追趕和最終超越領先。如果不能保証更加強大而持續的增長動力,則追趕進程將難以保持而無法趕上並超越領先者,使一度成功的追趕半途而廢。考察一個經濟體的發展狀況以及對領先經濟體的追趕過程和前景無法脫離其經濟發展模式的考察及其與領先經濟體的模式的比較。前蘇聯的趕超、崛起和衰落是20世紀世界經濟趕超發展歷程中的一個典型案例,值得深入剖析,以便為21世紀的新興經濟體的成功趕超提供鏡鑒。

一、相關研究綜述

經濟增長方式是指生產要素的分配、投入、組合和使用的方法,決定著生產力的整體效能和發展狀況,按照效能高低,通常將其分為粗放型與集約型兩類,或者先進型與落后型兩種,前者指通過要素數量追加或擴張來實現經濟增長的方式,后者指依靠通過生產要素有機構成和使用效率與資源配置效率而實現增長與擴大再生產。十月革命勝利之后建立起來的前蘇聯社會主義經濟,以高積累、高投資、低消費為特征、以高度集權和國有經濟居於壟斷地位為保障、通過優先發展重化工業、加速趕超發達國家為手段,使前蘇聯實現了快速工業化和大國崛起。但自進入1970年代前蘇聯經濟便登頂而衰,到1981年就被日本超越,再過十年國將不國。實踐証明,其趕超發展模式存在致命軟肋而且自我糾錯機制和能力缺乏。對於前蘇聯趕超失敗,國內外有很多的學術研究成果,從不同視角和層面展開討論。

一種觀點認為,前蘇聯經濟趕超失敗源於與美國的軍備競賽。西方國家為拖垮前蘇聯而故意開展冷戰,前蘇聯為了縮小與發達國家差距並與美國平起平坐,不得不在基礎較差和投資來源不足的情況下,犧牲農業和輕工業而優先發展重工業,導致國民經濟嚴重畸形,最終拖垮了前蘇聯經濟。弗拉基米爾·波波夫(2011)[2]等指出,前蘇聯存在著過度軍事化和工業化,很多年份的軍事支出佔到國民生產總值的比重接近1/3,比同期美國和北約國家高出4—5倍,國民經濟的軍事化給前蘇聯經濟造成了難以承擔的巨大壓力,加上與經互會國家的不正常貿易、企業與國營農場規模過大且專業化程度低等一系列結構性扭曲,都是前蘇聯國家經濟崩潰的根源。

有觀點認為,前蘇聯是過度依賴能源經濟,而國際能源價格的下跌使前蘇聯外匯短缺,進口不足,進而導致國內短缺嚴重,加劇了居民的反感和憤懣。如1973年國際石油危機后世界石油價格猛漲,燃料和原料出口收入大增,支撐了前蘇聯經濟的一度繁榮,導致改革與創新的動力的喪失,而1980年代國際油價下跌又使前蘇聯經濟陷入衰退[3]。

還有觀點認為,前蘇聯經濟衰敗源於其增長模式落后、經濟效率低下。陸南泉(2007)[4]等認為,前蘇聯經濟是一種拼消耗、浪費型的經濟。這種增長的邊際效率不斷衰減需要不斷追加新的人力、物力與財力,當要素量追加增長率下降時,持續增長就難以為繼,同時,在傳統計劃經濟體制之下,粗放經濟增長方式缺乏自我修復機制,難以進行有效地自我調整和改變。景維民、郎夢圓(2011)[5]等也指出,在20世紀70年代以前(二戰期間除外),前蘇聯經濟的高速增長並非依靠不斷的技術革新而是依靠持續追加新的生產要素實現的。但這種追加是要受到要素資源供給潛力約束的。事實上,進入20世紀70年代后,要素投入增量就開始趨於縮減,而經濟盤子的擴大與投入要素供給之間的矛盾越來越尖銳,從而維持曾經的高速度已不可能。

前蘇聯經濟增長速度下滑狀況為何長期難以扭轉呢?很多學者指出,前蘇聯經濟增長質量低下、增長方式落后難以扭轉的根源在於計劃經濟體制僵化以及創新激勵機制缺位。抑制經濟增長的“綁定約束”既與市場自由程度不足有關,也與國家能力不足、人力資本缺乏和基礎設施投入不夠有關。計劃經濟體制是通過中央計劃部門直接支配社會生產資源,包括從供給到需求、從原材料到產品銷售的各個社會經濟環節和整個生產鏈條。這要求政府必須全面准確地獲取信息、及時有效地處理信息。但在多層縱向垂直的信息管理與傳導機制下,信息難以暢通,而由於涉及到多部門、部門間及部門與地方之間協調的問題。各部門和地方往往從自身利益出發,有選擇性地使用信息、歪曲甚至偽造信息,使得中央計劃部門無法真正及時了解和掌握復雜多變的經濟信息,因而,隻能在缺乏真實准確數據及其變動的情況下提出計劃指標。其決策者的主觀偏好極強,失誤概率較高,資源配置不合理造成的損失浪費自然難以估算。華盛頓中央計劃經濟預測中心高級顧問赫伯特·列文在1980年代就發現,前蘇聯經濟中的關鍵問題是不能及時排除舊技術和運用新技術。前蘇聯整個經濟體制不能很好地調動和使用其資源,也無法按技術所需求的方向去調動勞動力,不能使資本及時更新。更為嚴重的還在於其阻礙技術進步和發明。在經濟發展成熟的階段,增長中來自投入的驅動作用逐漸降低,而技術進步與發明的作用日益重要,而前蘇聯計劃經濟體制對技術進步的刺激作用很遲鈍。[6]李慎明(2011)[7]等指出,前蘇聯沒有及時對其權力高度集中的管理體制機制進行改革。隨著“二戰”勝利和戰后恢復重建任務的完成,斯大林時期蘇聯共產黨所建立的權力高度集中的管理體制機制總體上無法進一步適應20世紀50年代以后社會主義建設事業的要求,其弊端日益顯現,在這種大鍋飯經濟體制下紀律鬆弛問題日益嚴重,計劃紀律性、執行力、政府職能控制力不斷衰減,征稅紀律鬆弛、影子經濟盛行、財產與合同權利保障不力、法規執行能力孱弱等,無法為經濟增長創造良好的商業環境,還給企業增加額外成本負擔,歷次改革均未從根本上改變其不合理的經濟體制。

已有的研究成果從不同側面對前蘇聯經濟趕超發展失敗的原因進行了一定程度的解釋。但迄今為止從經濟增長方式維度對蘇聯經濟趕超發展失敗的研究,總體上還沒有脫離出碎片化、淺顯化和表象化的窪地,甚至還未破題。本文嘗試從經濟增長方式這一維度出發,探討能更深刻和真實地刻畫前蘇聯經濟趕超失利的緣由。

二、前蘇聯經濟發展軌跡及其衰減原因剖析

自十月革命成功之后的前蘇聯經濟增長,呈現出一幅戲劇性的變化軌跡。從增長動力視角可以較好地觀測解釋這一變化發生的內因。

(一)前蘇聯經濟失速軌跡

依靠二戰前約30年的社會主義改造和高速發展,前蘇聯工業產值增長了38倍,實現了工業化,在1928—1940年期間,社會總產值年均增長率高達13.4%,國民收入年均增長14.6%,比同期其他發達國家的增長率高出2倍以上。快速工業化使前蘇聯經濟規模急劇膨脹,很快超越了歐洲所有大國,躋身僅次於美國的世界經濟第二大國,並依靠強大經濟實力成功抵御住了納粹德國的進攻。二戰后,前蘇聯經濟繼續保持了較高的增長率。自1950年到1985年,前蘇聯國民收入增長9.3倍,同期聯邦德國增長了3.9倍,意大利為3.4倍,法國為3.1倍,美國僅增長2倍,英國為1.3倍,使前蘇聯經濟迅速趕上和超過許多西方發達國家,前蘇聯國民收入佔美國的比重由1960年的58%上升到1985年的66%,工業產值由55%上升至80%,農業產值由70%上升為85%,貨運量則由68%上升到136%[8]。前蘇聯成了幾乎與美國比肩的超級大國。但此后,前蘇聯經濟增長不斷走低,國民收入年均增長率從1971—1975年的5.7%下降到1976—1980年的3.7%,工業總產值年均增長率分別從7.1%下降到4.5%。工業和農業年均增長率分別從8.4%和4.2%下降到7.1%和0.5%。到1980年代末開始出現經濟危機,1990年[1]參見:http://zhidao.baidu.com/question/28490909.html.[2]參見:http://www.360doc.com/content/10/0112/15/36565713351821.shtml.經濟增長率出現負增長,財政赤字佔GDP的比重高到20%(見圖1)。1981年日本的經濟總量就將前蘇聯甩在第三位了。與美國一度縮小的經濟差距重新趨於擴大,前蘇聯國民收入規模相當於美國的水平從1975年的67%下降到1988年的64%。1990年實際GDP為美國的39.67%,人均GDP為34.96%,前蘇聯人均實際消費隻有美國的20%。[1]

(二)前蘇聯經濟增長衰退的分析:基於增長方式的視角

為什麼前蘇聯戰后很快恢復被戰爭破壞的經濟,並維持了一段高速增長之后即陷入持續衰退。自然,前蘇聯經濟趕超美國失利既有主觀原因、也有客觀原因,有內部因素與外部因素共同作用的結果。但若從增長方式視角來看,其內在缺陷需要特別關注:

(1)技術貢獻低微,主要依靠要素投入驅動增長

為了獲得高增長,數十年間,前蘇聯通過剝奪農民加速積累的方式進行大量資本、資源和勞動力投入。據統計,增加投資、勞動力等要素投入對戰后前蘇聯經濟增長的貢獻度高達58%。如20世紀30年代初—80年代末,前蘇聯經濟年均勞動力投入增加200萬人。科技進步對經濟增長的貢獻率遠不及西方國家水平。主要體現在技術進步緩慢,消耗偏高和產出率較低。80年代后期蘇聯的研發(R&D)開支佔GDP的3.5%,遠低於同期發達國家4%—5%的水平。[3]科技進步對經濟增長的貢獻率遠不及西方國家水平。主要體現在技術進步緩慢,消耗偏高和產出率較低。如在20世紀70—80年代,前蘇聯勞動力投入和工業投資比美國分別高出45%和40%,而農業投資更要高出3倍多,但其國民收入產出量卻隻有美國的2/3左右[2]。一項新技術從研究到應用的周期在前蘇聯要經過長達10—12年的漫長歷程,而美國85%的最新科研成果都能在5年內完全轉化為現實生產力,差距有天壤之別。70年代科技進步異常快速,市場設備更新換代頻率空前提高。而前蘇聯過分注重傳統機械制造等技術,對電子、信息技術等高技術領域關注不足,如以先進技術(氧氣電氣)生產粗鋼的比重來衡量,蘇聯與美國、西德對比:1965年蘇聯為14%,美國和西德分別為28%,而到了1980年,三國比例分別變化為39%、88%和93%[6]。又如,20世紀60年代前蘇聯引進意大利菲亞特公司技術合作建立的拉達汽車廠年產量一度從30多萬輛增加到120萬輛,成為當時世界上最大的汽車制造企業和著名轎車品牌之一[9]。但由於缺乏自主技術創新而無法保持持續的國際競爭力,拉達汽車這一品牌影響力日漸衰弱,這大致可以從一個側面反映出前蘇聯經濟從勃興到衰退的演變軌跡。測算表明,1976—1980年十五計劃期間,前蘇聯社會勞動生產率年均增長速度隻有3.2%,低於前一五年計劃時期(1971—1975)的4.6%和八五時期(1966—1970)的6.8%。1978年,前蘇聯農業勞動生產率下降到僅相當於美國的25%,同時,原材料、燃料開採條件惡化使開採成本不斷增加,如1959—1978年石油成本提高46%,天然氣提高1倍,鐵礦石提高36%。生產率不斷下降和主要礦產品成本上升使前蘇聯經濟趨於窮途末路。[10]

(2)增長結構嚴重扭曲,限制經濟持續協調增長

重化工業的發展需要持續的資本投入追加,但前蘇聯是1861年才廢除農奴制的落后農業國,資本積累能力較弱。同時,在十月革命之后,由於推行鶴立雞群的社會主義制度而備受資本主義世界的孤立,難以大規模吸引外資來解決工業化所需要的資金缺口。為了加速資本積累,前蘇聯隻得將眼光瞄上人口較多的農民。通過工農產品剪刀差的手段強制性地用農業補貼工業,剝奪並不富裕的農村加快工業發展和城市繁榮﹔而在工業體系內部,則通過優先扶植重工業來帶動輕工業和加速國防現代化。統計結果顯示,從1928年前蘇聯開始推行工業化到1985年第十一個五年計劃結束,重工業共增長了347倍,輕工業增長了54倍,而農業隻增長了3.5倍。這樣,就使得農業、工業和重工業比例嚴重失調,工農業之比從工業化初期的1928年的52:48轉變為1953年的75:25和1985年的80:20。在工業內部,重工業增長速度一直快於輕工業,導致工業過度重化。農業生產停滯不前,糧食多數年份無法自給,1975年前蘇聯進口糧食1590萬噸,超過日本成為世界最大糧食進口國。1980年人均消費水平退居世界第77位,醫療保健開支隻佔國民收入的4%,不到發達國家10%—12%的一半。同時,投資結構與產業內部、地區與城鄉發展等方面均存在嚴重失調。如1981—1985年在建設投資內部結構上真正用於改建和技術改裝的投資比重僅佔23.6%,大大影響了原有企業設備的更新。此外,軍事工業過分擠佔經濟發展資源。勃列日涅夫時期,前蘇聯軍隊人數從368萬人增加到419萬人,機器制造產品的60%直接或間接與軍工有關,科研經費的75%用於軍事項目,而美國僅為12%—14%,西歐國家更隻有6%—7%,前蘇聯用於耐用消費品研發的科研投資比重僅佔5%—6%。[3]

(三)對外部市場依賴嚴重易受外部沖擊震蕩

對外部先進科技成果依賴大,主要先進技術專利和設備大部分需要進口。1960年代后前蘇聯一些先進的機械制造、電子技術、石油勘探和深加工技術等均依賴進口,如由於從意大利菲亞特和法國雷諾引進整條生產線建立起來的陶裡亞蒂伏爾加汽車公司使“拉達”牌汽車成為前蘇聯最為普及的家庭汽車和大量出口換取外匯的少數高附加值工業產品。同時,前蘇聯對外部燃料和原料市場出口依賴大。前蘇聯出口過分依賴資源出口,在1970—1980年礦產、金屬和鑽石等出口在前蘇聯出口中的比重高達1990的50%,而機械設備的出口份額不足18%[2]。當國際行情逆轉時,出口收入劇降導致經濟衰退,進口商品所需外匯短缺導致市場供應不足,進而降低居民生活水平。

(四)要素追加投入衰減,導致增長潛力不足

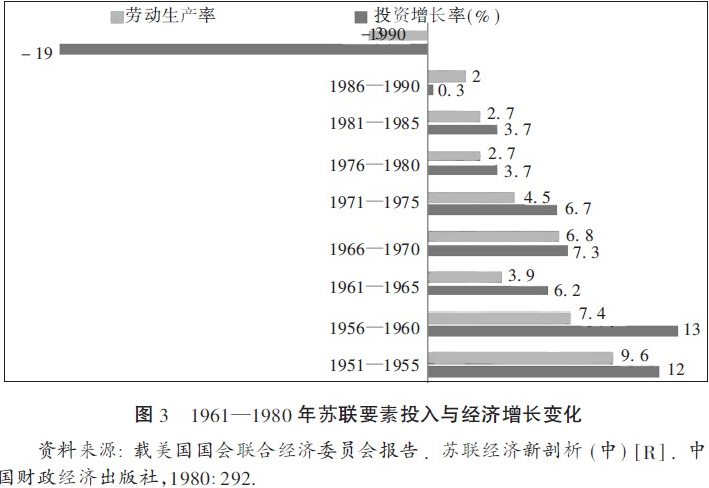

20世紀50年代以后特別是70年代以后,隨著城市化水平提高、農民數量的減少以及農業發展滯后,勞動力供給潛力由於人口出生率特別是淨人口出生率較低而出現衰減,以前依靠剪刀差剝奪農民建立起來的高儲蓄和高積累、高投資拉動的增長率出現遞減。同時,固定資產投資邊際效率不斷衰減也是導致經濟增長率不斷下跌的根本性原因。如1970—1990年期間,前蘇聯單位生產性固定投資的實際產出量下降了約一半,意味著20年間,每一個盧布投資的效率降低一半,為獲得同樣的產出增量,需要追加一倍的投資額。隨著勞動力供給短缺加劇、資源開發難度增加、開發與運輸成本不斷提升﹔勞動生產率不斷下降,從1966—1970年的年均6.8%的增長率下降到1981—1985年的年均3.1%。同時,不斷提高業已居高不下的投資率,也缺乏現實可能性。這些諸多因素一起作用使高經濟增長率難以為繼(見圖3)。

(五)經濟增長脫離社會發展,阻礙勞動生產率提高

過度追求高增長不僅使資源配置失衡和不合理,而且由於基建規模過大,超過實際供給能力。測算表明,在1980年代中期,計劃規定的基建施工項目的資金需要量,通常超出項目實際可能提供資金數額的80%—100%。未完工程佔當年基建投資總額的80%左右。而且,還因為忽視增長成果普遍分享和居民福利改善,影響經濟協調發展和創新積極性。長期忽視輕工業和農業發展,過度發展重工業和軍事工業、消費市場的嚴重短缺,以及緊俏商品配給制,收入分配不公平、官民待遇差距擴大的結果是憑票供應、排隊和走后門現象突出,如在1980年代后期,前蘇聯1200多種基本消費品中95%以上經常短缺,排隊搜尋商品的時間甚至超過工作時間,使一些勞動者遲到早退勞動紀律差的現象異常突出,這嚴重傷害勞動者的生產積極性,偷盜工廠原材料、半成品和產品、怠工和酗酒十分嚴重,也極大地遏制了科技人員的創新積極性。雖然前蘇聯勞動者受教育程度較高、科研機構多和科研隊伍龐大,但並未產生應有的勞動生產率和技術管理創新動力(見圖3),產品質量差、科技成果轉化率低、轉化周期長等成為勞動潛力發揮不正常的必然副產品。

三、總結與啟示

總體而言,前蘇聯經濟增長方式中存在的致命弱點以及自身修正能力的缺失限制了其持續快速增長潛力,導致其趕超進程不正常終止,這給后面的追趕型發展經濟體留下了寶貴的教訓。由此,可以得出的若干啟示是:

第一,需要遵循穩健而協調的發展戰略,拒絕突進式、非均衡式的增長方針。通過不顧代價的高速工業化和高速經濟增長趕超發達國家是前蘇聯一貫的經濟發展戰略。匈牙利著名經濟學家亞諾什·科爾奈早在1970年代初的研究發現,前蘇聯的經濟發展因選擇“突進”模式在帶來高經濟增長率的同時,忽視甚至破壞了國民經濟各部門之間的比例,突進式增長往往導致資源浪費,資源供給無法滿足加速增長必須持續追加的投入,導致部門間的失衡和扭曲,使政府和企業為追求高速度而無法按照科學發展規律辦事,不惜代價追求GDP見效快的項目,導致決策失敗和巨大浪費﹔忽視非國有企業自主收益和居民財富增長,形成不合理的收入分配格局,引發居民的抗議和最終失去民心等等。40年后,科爾奈又指出,中國如此快速的發展必然伴隨的一個危險是,經濟體中可能出現種種失衡和潛在的“赤字”,並在未來造成大問題,因此,要反對“對增長率的迷信”[11]。實際上,適當降低速度並不意味著經濟崩潰,反而可以趁機從容加快更新陳舊設備,比較容易地調整經濟中的各種問題,促進經濟增長質量的提升和結構的優化。

第二,提高技術創新能力和貢獻度是保持持續快速增長的根本。技術進步是決定一國經濟可持續發展潛力和競爭力的核心和關鍵。從世界發展經驗看,類似前蘇聯等一些曾經經濟高速增長國家最終陷入低速增長或停滯,85%的減速可以由全要素生產率增長的徘徊不前來解釋。前蘇聯技術力量雄厚,對技術革新不可謂不重視,但為何最終輸掉了技術競賽,進而輸掉了經濟趕超?關鍵在於缺乏源源不斷的創新動力的激勵與保障機制。中國早就將轉變增長方式、建設創新型國家作為經濟社會發展的戰略方針,但迄今尚未取得明顯成就,而且,粗放增長慣性似乎越來越頑固。隨著中國勞動力成本上升、貨幣升值以及環境、資源等瓶頸加劇,其技術效率在降低,全要素生產率增長放緩,顯示其低成本優勢趨於消失。因此,中國必須及時切實糾正有關增長速度、質量、動力結構和可持續性的認識偏差,將質量效率、結構合理和可持續性擺在更加重要的地位,同時加速技術創新步伐,真正建立起國家創新實力,優化產業結構,培育和保持動態競爭優勢。

第三,必須強化對增長方式轉換重要性的認識和執行力的提高。轉變增長方式不僅涉及到技術創新,還因牽涉到體制機制和資源配置重構而使各種利益博弈尖銳化,阻力勢必很大。前蘇聯領導層其實對轉變增長方式重要性的認識不可謂不重視,自1960年代就發現了增長方式弊端並及時推出了專項科技進步驅動的新軌道的發展戰略方針,也採取了很多具體措施,但並沒有取得明顯成效,最終在增長方式轉變上馬失前蹄。首先是領導層共識不足。領導層一方面強調要實施市場化改革,調整增長軌道,另一方面卻念念不忘傳統的計劃經濟大而公大而優等教條,醉心於已有成績,在所謂維持穩定的口號下,對改革和創新畏首畏尾,葉公好龍。其次,改革方式方法欠妥。前蘇聯歷次改革主要目標不是要徹底改變原有體制機制,如國有企業產權制度,國家集中計劃制度,平均主義分配制度以及干部任免制度等,而只是企圖通過給國有企業擴大優先的一點自主經營權,增加對科技和新興部門的投資,適度增加獎金,開展勞動競賽等“微調”,以便解決缺乏競爭、人浮於事、紀律鬆散、效率低下等根本性問題,因而,無法達到刺激勞動生產率提高、優化產業結構、創新發展的初衷,最終無法真正推進經濟增長方式的轉變。再次,缺乏堅決貫徹執行的膽量和能力。在勃列日涅夫時期,國家機關的數量毫無節制地增長,1970年代前蘇聯出現的分利集團,即精英-官僚壟斷集團不思變化並想辦法遏制下層變革意願,對這種力量壯大的坐視或放縱無法遏制恰恰是前蘇聯增長方式無法真正轉變的根源。

第四,堅決推進經濟體制變革,切實保証增長方式轉變到位。前蘇聯時代多次沖擊經濟轉型,但因多種原因無法真正解決轉型面臨的各種羈絆和束縛,最終導致積重難返,以致經濟衰敗和國家解體。從前蘇聯的失敗案例可以得出結論,轉型失敗的根本原因最終均可歸結到缺乏轉型機制保障上,即因阻力太大,體制機制變革不到位,使各種改革與轉型的決議隻能流於形式,而粗放型經濟增長方式下的經濟發展慣性無法扭轉。前蘇聯的教訓証明,經濟增長方式轉換是比獲得經濟高增長更加艱難的事情,因為這更多地涉及對現有經濟發展運行程序的再造、思維模式的重整和利益的再分配,從而不可避免地產生不同主體利益的碰撞,不可能輕易達成共識和順利推進。因而,傳統增長方式轉型成功的出路在於徹底的體制變革和管理模式再造,為此,需要深刻的政治經濟管理體制聯動和保障。

第五,改革收入分配機制,促進勞動生產率的提高。勞動要素在增長中的貢獻作用與人力資本的積累以及勞動者的物質與精神需求的滿足程度不可分離。勞動者的健康、勞動紀律與創新積極性與增長成果的合理分配直接相關。前蘇聯收入分配機制表面上大鍋飯特征突出,但由於真實的官民收入與福利待遇差距巨大,官僚腐敗特供與百姓有錢難買東西形成鮮明對比,對勞動者的生產紀律與創新積極性產生了嚴重的逆向刺激。改革以來,中國注重效率引導,競爭性與發展活力得到增強,但收入分配機制扭曲和財富積累差距擴大也已成為影響經濟發展與社會和諧的阻遏因素。迫切需要重新調整收入分配機制,更加注重效率與公平的均衡,合理界定國家、企業和個人分配份額,致力提高中低階層收入,提高經濟增長成果的分享水平,促進社會整體人力資本的積累和創新潛力的發揮,使經濟增長動力轉向新的軌道並獲得源源不斷的動力源泉。在這方面,需要在研究和借鑒日本、韓國、以色列和新加坡等國成功轉型經驗的同時,也需要汲取前蘇聯轉型失敗的教訓。

在世界經濟發展的歷史長河中,你追我趕的競爭性發展是不會終結。迄今趕超成功的案例並不多見,而趕超失利的國家不在少數。作為最新一波追趕發展的新秀如金磚國家等正處於漫漫趕超征途中的起點,中國及其他金磚國家等新興經濟體與美國等發達經濟體的巨大發展落差難以通過短期的低質量的狂飆突進而實現,而要寄希望於較快的、然而卻是正常的、持久創新的增長上。在發展環境迥然於以往、全球資源趨於緊缺的條件下,我們尤其需要摒棄舊的資源稟賦依賴增長模式,構建新的知識驅動增長模式,避免陷入增長陷阱和盡快完成向發達經濟體的轉變。

參考文獻:

[1]保羅·肯尼迪.大國的興衰[M].蔣葆英等,譯,北京:中國經濟出版社,1989.

[2]參見:弗拉基米爾·波波夫.俄羅斯轉型為一個發展中國家的根源[N].http://www.tianya.cn/publicforum/content/develop/1/607733.shtml。

[3]左鳳榮.鏡鑒:蘇聯1977[J].?望新聞周刊,2009,(26).

[4]陸南泉.如何評價蘇聯經濟建設問題[J].中國特色社會主義研究,2007,(1).

[5]景維民,郎夢圓.蘇聯、俄羅斯經濟增長方式的轉變及其對中國的啟示[J].俄羅斯學刊,2011,(3).

[6]參見:江春澤,張多一.美國學者列文談蘇聯經濟增長速度與經濟體制改革問題[J].蘇聯東歐問題,1985,(6).

[7]李慎明.居安思危——蘇聯解體、蘇共垮台20年的思考[J].前線,2011,(5).

[8]李崇富.蘇聯的經濟問題與蘇聯劇變[R].載中國社會科學院《國外社會主義跟蹤研究,1999》.

[9]常![]() ,拉達車沉浮的啟示[N].環球時報,2005-09-23,(4).

,拉達車沉浮的啟示[N].環球時報,2005-09-23,(4).

[10]金揮.蘇聯經濟結構的特點和變化趨勢[J].世界經濟,1981,(3).

[11]亞諾什·科爾奈.中國改革再建言[J].財經雜志,2010,(7).

(作者單位:中國社會科學院)

|

"黨的文獻"公眾號

"黨的文獻"公眾號

"黃城根下"公眾號

"黃城根下"公眾號

"黨的歷史"公眾號

"黨的歷史"公眾號

(微博)黨史網

(微博)黨史網