民族問題,蘇聯之殤

——再談蘇聯解體的原因

|

蘇聯解體,是世界歷史的一個重大事件。1991年12月25日,一個空前強大的帝國,在沒有外敵入侵和內部戰爭的情況下,出人意料地土崩瓦解,在其廢墟上誕生了15個嶄新的民族國家。探討蘇聯解體的原因,有很強的理論和現實意義。如果原因搞不清楚,也就談不上反思歷史、吸取教訓。中外很多學者都認為,蘇聯解體不是單個因素,而是各種合力共同起作用的結果。這樣的判斷雖然合理,但是,在分析重大事件的時候,總有一個主要矛盾和矛盾的主要方面的問題。筆者認為,追根溯源,民族問題是蘇聯解體最根本和最主要的原因,而不僅僅只是重要原因之一[1]。蘇聯民族問題的根源是蘇共的民族自決思想和在這種思想下產生的民族自治制度(包括民族加盟共和國、民族自治共和國、民族自治州和民族自治專區等具體表現形式),民族自治制度的最高表現形式是民族聯邦制。

一 問題的緣起:解體和劇變、蘇聯和蘇共

探討蘇聯解體,首先要分清楚兩個概念:一個是蘇聯國家的解體,一個是蘇聯社會主義制度的終結。不能把兩個概念混淆[2]。蘇聯社會主義制度的劇變,是社會制度層面的問題。而蘇聯解體,則體現為15個新民族國家的建立,是國家層面的問題。解體和劇變,是兩個不同的概念,劇變並不必然導致解體。蘇共的問題,又分為兩個層面,變質和分裂。而兩者往往大多數時候攪在一起,讓人難以分辨。

在反思蘇聯——人類歷史上第一個社會主義國家的經驗教訓時,人們往往傾向於從意識形態層面去思考問題。認為蘇共放棄馬克思列寧主義,蘇共二十八大制定的“人道的、民主的社會主義”總路線,修改蘇聯憲法、取消共產黨的領導地位和馬克思主義的指導思想是蘇聯解體的主要原因。這就把劇變和解體兩個問題混淆了。

很多文章都談到,蘇共是維系蘇聯的唯一紐帶,蘇共垮台了,蘇聯也就不存在了。所以得出結論,蘇共垮台是蘇聯解體的主要原因。如果是這樣,我們可以質疑,為什麼維系蘇聯的紐帶隻有蘇共?為什麼蘇共是唯一的紐帶?維持一個國家的其他紐帶哪裡去了?一個國家之所以成為一個國家,它還應該有共同的歷史歸屬感,共同的文化價值觀,共同的情感心理,強烈的國家認同,緊密的經濟和社會聯系,強大的法律和制度保証。這些蘇聯為什麼沒有?蘇聯為什麼這麼脆弱,脆弱到隻能靠蘇共這一條紐帶來維系?

蘇共垮台必然導致蘇聯社會主義制度的終結,但並不必然導致蘇聯國家解體,蘇聯解體不是蘇共垮台造成的。說蘇聯解體是因為意識形態的原因,是因為蘇共的原因,是不確切的。蘇共特權階層的形成,蘇共領導層貪污腐化的問題,蘇共黨群關系的問題,蘇共個別領導人的問題,“斯大林體制”的問題,蘇共的經濟政策的問題,蘇共意識形態領域的問題,蘇聯的對外政策問題等等,都是導致蘇聯社會主義制度危機的問題,是導致蘇共變化或變質的問題,而不是導致蘇共分裂的主要問題,更不是導致蘇聯解體的根本原因。蘇聯國家的解體緣於民族問題。當然,如果說蘇聯解體間接地是因為蘇共的民族政策造成的,這種表述應該是基本准確的。

二 民族問題對蘇聯國家體制(蘇聯國家、蘇共、蘇軍)的侵蝕

民族問題,對蘇聯的國家統一,對蘇聯共產黨,對蘇聯武裝力量,構成了最嚴重的毀滅性的沖擊。民族問題也是外部勢力對蘇聯內部事務施加影響的最有效的工具。

蘇聯解體,表現為15個新的民族國家的建立。民族共和國一個接一個地獨立宣告了蘇聯事實上的消亡。沒有民族共和國的獨立,就不會有蘇聯解體。

眾所周知,蘇聯是由15個加盟共和國組成的聯邦國家。蘇聯時期的公民往往自豪於祖國疆域的遼闊、民族的眾多。但是,稍加分析,就會發現,蘇聯的聯邦制,一開始就存在明顯的不合理因素,這是一個畸形的聯邦國家。蘇維埃聯盟包括以民族身份劃分的15個加盟共和國、20個自治共和國、8個自治州和10個自治專區。再加上各種在非民族地區(俄羅斯族佔多數)設立的邊疆區、州、直轄市,這樣復雜的行政區劃制度,世界罕見,也帶來了巨大的管理難度。

而且,其中有一個加盟共和國——俄羅斯聯邦共和國,無論是從人口、地域,還是從經濟規模上看,都比其他14個共和國加到一起還要大得多。俄羅斯聯邦共和國的面積佔蘇聯領土的3/4和人口的1/2以上,就聯邦結構來說,明顯不成比例。

在這一點上,蘇聯以外的人看得更清楚。“實際上,(如果你)建立起一個國家結構,(這個國家結構)包含一個特別大的單元和幾個小得多的單元,將會導致很大的問題,比現存的那些聯邦制或邦聯制國家所面臨的問題都要大得多。(美國)羅得島同阿拉斯加的面積不可同日而語,阿拉斯加與加利福尼亞的人口也相形見絀,但是,同蘇聯各共和國之間差距的程度比起來,這些差異簡直是小巫見大巫……人們可以設想一下,如果美國密西西比河以西隻有一個州,而所有東部各州保持其現有的邊界,這將導致(美國)聯邦體制運作將會有多麼困難。而蘇聯的情況(比美國這種假想的情況)有過之而無不及。”[3]

在蘇聯的政治體系中,俄羅斯聯邦是一個異類。俄羅斯聯邦沒有自己的俄羅斯聯邦共產黨,這在15個加盟共和國中是唯一的。但是,俄羅斯聯邦卻又有自己的俄羅斯聯邦部長會議,這和其他加盟共和國類似。然而,在俄羅斯聯邦下屬的各個州和邊疆區委都直接隸屬於蘇共中央的情況下,俄羅斯部長會議幾乎是無事可做,成為一個空架子。而其他加盟共和國的州則不可能繞開共和國部長會議,直接和聯盟中央發生關系。俄羅斯聯邦沒有自己的共和國一級的國家安全委員會(克格勃)、內務部、科學院,也沒有自己的電視頻道和廣播站,而這些其他共和國都有。甚至在聯合國,烏克蘭、白俄羅斯都有自己的席位,而俄羅斯卻沒有。俄羅斯聯邦是蘇聯最大的共和國,卻是最名不副實的也是最沒有權力的共和國。但是,蘇共中央的領導人絕大多數都是俄羅斯人。

在蘇聯的加盟共和國中,波羅的海三國最先扛起自治、獨立的大旗,然后是其他民族共和國紛紛跟進。這反過來刺激了俄羅斯聯邦,俄羅斯人的主權意識也不斷高漲。1990年6月12日,俄羅斯最高蘇維埃以壓倒多數通過了俄羅斯聯邦的《主權宣言》。緊接著烏茲別克斯坦(6月20日)、摩爾多瓦(6月23日)、烏克蘭(7月16日)、白俄羅斯(7月27)紛紛跟進效仿。於是,我們看到歷史上最奇特的現象,俄羅斯和其他14個加盟共和國一起,手挽手肩並肩,將矛頭對准他們共同的敵人和壓迫者——蘇維埃聯盟。

現在看來,蘇維埃制度在一度恢復了俄羅斯勢力范圍的同時,通過制度建設,也限制了它的利益和發展,並最終導致兩個並不相同的意識的誕生:俄羅斯意識和蘇聯意識。而在帝俄時代(1917年以前),俄羅斯意識和帝國意識幾乎是重合的。1991年的蘇聯和俄羅斯,就像一個人和他的影子,自己在和自己搏斗。

民族問題不僅侵蝕了蘇聯國家,也侵蝕了蘇共。蘇共的民族化是蘇共最后分裂的主要原因之一。20世紀80年代末,蘇共的挑戰主要來自兩方面,一是因意識形態領域和改革方向的分歧而導致的黨內不同派別的出現,如戈爾巴喬夫所說的“民主綱領派”、“馬克思主義綱領派”、“蘇共綱領派”等等。二是蘇共的民族化和地方化(聯邦化)。在蘇聯,聯邦化的實質就是民族化,蘇式聯邦制是蘇共民族理論在政治制度上的表現形式。

隨著“改革”、“公開性”和“民主化”進程的不斷加速,突然寬鬆的輿論氛圍,在各個加盟共和國產生了不一樣的結果。對經濟的討論變成了對政治的關注,對改革的熱情變成了對獨立的向往,民族主義開始狂飆突進。蘇聯各個加盟共和國的共產黨都開始面臨這樣的困境:不凸顯民族性,就不可能得到本地群眾的支持﹔而如果強調民族性,很明顯,蘇聯共產黨就不可能保持統一。到1990年,這種情況愈演愈烈,一開始是在波羅的海三國,后來蔓延到南高加索三國,最后是烏克蘭和俄羅斯聯邦。群眾指責共和國的共產黨不是本民族組織而只是蘇共支部,不是為當地服務而是為莫斯科服務。為此,許多共產黨人極力要表明自己的民族身份,闡明自己的民族立場,極力和莫斯科拉開距離。這成為一種時尚。

1986年12月的“阿拉木圖事件”,可以看成是蘇共民族化的一個典型事件[4]。“阿拉木圖事件”反映了哈薩克民眾對“干部民族化”原則的捍衛。從這個事件可以看出,在哈薩克人看來,他們和莫斯科的關系,已經不是蘇共地方支部和蘇共中央的關系,而是哈薩克共產黨人和俄羅斯共產黨人的關系,是哈薩克人和俄羅斯人的關系。1989年6月22日,蘇共中央撤銷了對俄羅斯人科爾賓的任命,選擇原共和國部長會議主席、哈薩克人納扎爾巴耶夫出任哈薩克斯坦中央第一書記。蓋達爾明確指出,人選的改變表明“蘇共中央顯現了衰落的最初征兆”[5]。這不是在選干部,而是在搞平衡。

隨著加盟共和國獨立呼聲日趨高漲,一方面是俄羅斯自己的民族主義不斷增強,另一方面,“民族平等”的思想宣傳又是如此地深入人心,以至於在立陶宛危機期間(1990年),一位新西伯利亞的俄羅斯共產黨人就表示,“沒有一個族際的政治局是絕對不行的,對國家的聯盟制管理同樣必須是一個由全體15個加盟共和國的代表組成的族際的政府,而不能只是由俄羅斯聯邦一家來包辦。否則便會導致黨和國家的解體,對此要承擔責任的是我們,俄羅斯人,而不是立陶宛人。”[6]

從1989年12月19日立陶宛共產黨宣布脫離蘇共獨立到1990年6月19日俄羅斯聯邦共產黨成立,實際上完成了蘇共的民族化。可以說,到此時,蘇共作為一個統一的政治組織,已經不存在了。

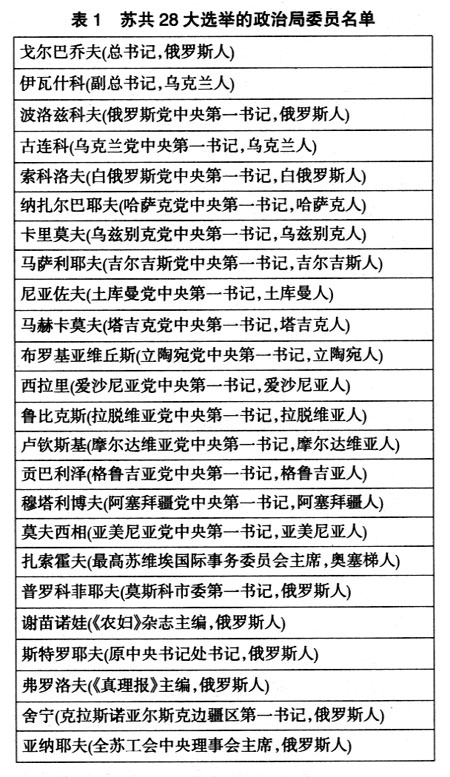

1988年8月17日,蘇共中央公布了《黨在目前條件下的民族政策》的綱領。綱領提出:必須改革聯邦制,在各加盟共和國的權利和全聯盟的權利之間建立最佳關系。但是綱領認為:聯邦制的思想,在黨的建設方面,原則上是不能採納的。但是,1990年7月蘇共二十八大后中央委員會選舉的新的政治局,還是在實際上,把聯邦制引入到黨內。

從上表可以看出,各民族共和國共產黨的領導人都進入了政治局,而蘇聯的中央強力部門的領導,如外交部長、國防部長、內務部長、克格勃主席,還有蘇共中央各部部長,均未進入政治局。蘇共二十八大政治局明顯的民族化和地方化,變成了一個諸侯理事會,失去了對全蘇局勢的駕馭能力,它沒有平息矛盾,反而激化了矛盾。

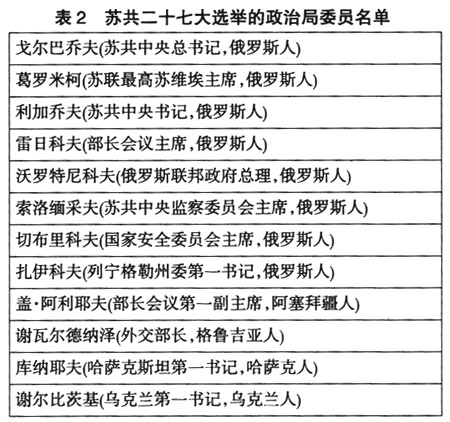

蘇共二十八大政治局可以和下表蘇共二十七大(1986年)選舉的政治局委員比較。二十七大后選舉的政治局委員不僅人數要少得多,而且幾乎都是聯盟和蘇共中央官員,這保証了最基本的行政效率和中央威信。

從蘇聯后來的事態發展來看,除了意識形態領域的混亂外,蘇共黨員的民族意識是蘇共思想分裂、組織分裂的另一個重要因素。民族主義的意識形態已經代替了馬克思主義的意識形態,各共和國共產黨都從本民族本地區的角度和立場來看待全黨和全國性的問題,階級的觀念、全黨一致的觀念、國家的觀念蕩然無存。而且,從1989年到1991年,蘇聯新成立的各種“民主派”組織基本都是以民族或地區為標志的,成員局限於一個共和國甚至更小的區域內(例如,烏克蘭的“魯赫”、立陶宛的“薩尤季斯”等),沒有出現橫跨幾個共和國的政治組織,更不用說全蘇性的政治組織了。沒有一個全國性質的政黨,哪來一個統一的國家?

在蘇共內部,當時大家普遍認為,主要矛盾是“改革派”和“反改革派”的矛盾。雙方針鋒相對,你死我活。但是,民族主義勢力利用了這種局勢,異軍突起。無論是“改革派”還是“反改革派”,無論是“左派”還是“右派”,無論是“民主派”還是“保守派”,最后,統統被民族主義思潮所征服。

民族問題也是造成蘇聯武裝部隊土崩瓦解的一個最主要因素。

蘇軍是蘇聯社會的縮影,蘇聯社會中長期存在的民族矛盾必然會在軍隊中有所反映。長期以來,在蘇軍中,各民族士兵的相處遠非和睦。地位最低的是來自中亞地區的士兵,他們文化水平不高,俄語也不好,很多人受到伊斯蘭教或多或少的影響。其次是外高加索士兵,再次是波羅的海和摩爾達維亞士兵,而俄羅斯族士兵則位於金字塔的頂層。一些高技術兵種,如空軍、海軍、戰略火箭軍,基本以俄羅斯士兵為主。而工程兵、步兵中少數民族士兵佔的比例較高。為避免受到歧視和傷害,士兵以民族為單位抱團的現象非常普遍。蘇軍軍官主要是俄羅斯人和烏克蘭人,其中烏克蘭人所佔比例約為1/3[7]。而非俄羅斯族軍官,尤其是高級軍官,比例是很小的。

蘇聯后期,由於斯拉夫人出生率的下降,來自中亞和高加索地區的士兵越來越多,致使軍隊中民族問題愈演愈烈。如果說,在蘇聯的大部分時期,各個民族士兵的沖突和不睦充其量是紀律問題、管理問題,最多是刑事問題,那麼到了蘇聯后期,民族意識的覺醒和蔓延強化了這一現象,並使以往簡單的打打鬧鬧、拉幫結派有了政治色彩,開始有了政治訴求。這是性質的改變,最終導致軍隊的分裂。尤其是在士兵之間,因為普通士兵更易受到民族情緒和宗教意識的侵蝕。

民族問題對軍隊的侵蝕主要體現在三個領域。一是拒絕和抵制蘇軍的進駐和軍人復員,這在波羅的海三國、摩爾達維亞和南高加索地區表現尤為突出。從1989年到1991年,蘇聯經歷了一次大裁軍和大換防的過程。因為蘇聯1988年12月單方面宣布裁軍50萬,接著簽署了《歐洲常規武裝力量條約》,同時德國統一、華約解體也迫使蘇聯撤回大量東歐駐軍。蘇聯80年代末90年代初裁軍和換防涉及的軍隊人數當在百萬以上。各民族共和國對為軍人提供住房,給軍人家屬安排工作,讓軍人子弟入學,移防新的部隊都持排斥態度。這其中有經濟因素,畢竟當時蘇聯整個經濟都不景氣。但在各民族共和國,民族情緒是主要的。各共和國主要是擔心軍人及家屬的到來將改變當地的民族成分,成為莫斯科的工具,不會支持當地的民族主義和分離主義運動。

二是起於波羅的海三國后蔓延至全國的拒服兵役運動。“當一個帝國的軍隊不能有效地征募新兵時,帝國政權本身也就危險了。”[8]與拒服兵役相聯系,掀起了在本地服役的要求。而蘇軍的傳統,是異地服役。1989年夏天,格魯吉亞政府要求格魯吉亞士兵隻能在歐洲地區服役。12月,愛沙尼亞最高蘇維埃通過決議,愛沙尼亞士兵隻能在愛沙尼亞境內服役。1990年2月,拉脫維亞最高蘇維埃通過了可自行選擇服兵役的辦法。同年3月,立陶宛最高蘇維埃通過決議,免除了立陶宛公民服兵役的義務,並宣布蘇聯1967年兵役法不再適用於立陶宛。15個加盟共和國中隻有4個沒有採取類似的措施,它們是哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、土庫曼斯坦和白俄羅斯。在蘇聯解體的最后幾年中,征兵一直是一個讓軍方敏感和焦慮的問題。幾乎每年都無法征集到足夠的新兵,導致蘇軍大多數部隊都不滿編。

第三個挑戰來自各民族共和國相繼組建獨立的武裝組織。從1989到1991年,隨著民族獨立運動的興起,波羅的海三國、摩爾達維亞和南高加索地區、烏克蘭都建立了各種形式的民族軍事組織或准軍事組織。1990年7月,烏克蘭議會通過的主權宣言,其中有一條就是要建立民族軍隊。1991年1月21日,拉脫維亞國會通過決議,建立一支特殊的防衛力量,由拒服蘇聯兵役者組成。到1990年年底,幾乎所有的民族共和國都成立了本民族軍事組織,這些軍事組織很多是地方上民族沖突的產物,也是中央國家機器脆弱的表現。當然,很多這樣的民族軍事組織最初還非常弱小,但種子一旦播下,它總是要發芽成長的。在1990年1月的“巴庫事件”中,國防部長亞佐夫估計和蘇軍對抗的阿塞拜疆人民陣線的戰斗隊員有4萬人。阿塞拜疆人民陣線有自己的國防委員會、參謀部。其參謀長努拉丁·阿卜杜拉耶夫自豪地表示:“我們的隊伍裡有十萬民兵戰士,他們有的在巴庫,有的分散在共和國各居民點。必要的時候我們可以把自衛隊從一個區調到另外一個區。如果出現緊急狀態,我們完全有能力予以反擊,或者使用必要的手段。”[9]

針對地方民族軍事組織對國家武裝力量日益嚴重的挑戰,1990年7月,戈爾巴喬夫頒布一項法令,要求所有的非法武裝團體在15天內解散,武器由內務部收繳,如不執行命令,內務部隊將強制解除其武裝。總參謀部也發布命令,要求軍隊配合地方政府執行這一法令。但是,亞美尼亞議會立即否決了戈爾巴喬夫的法令。事實上,最后也沒有一個民族共和國執行該法令。

八一九事件后,一大批高層軍官被撤換,軍隊加速瓦解。軍區、艦隊和集團軍的電報雪片般地飛來,要求解決地方搶劫武器和奪取軍事裝備的問題。各共和國都力圖將軍隊民族化、地方化。國防部向各地派出了無數的工作組,但都無濟於事。

當然,直到蘇聯解體,民族軍事組織還隻處於初始階段,人數不多,也沒有嚴格的訓練。但在政治上和思想上,對蘇軍的沖擊很大,嚴重影響了蘇軍的士氣,造成各民族官兵之間的隔閡。蘇聯解體后,很多民族軍事組織的領導人就順理成章地成了各個新獨立國家國防軍的骨干。例如原蘇軍少將、“蘇聯英雄”稱號獲得者杜達耶夫,就成為了車臣共和國的總統。軍隊分裂的過程,也是國家崩潰的過程。

兄弟阋於牆,而外侮臨之。蘇聯內部的民族問題,自然成為外來力量干預的天然抓手。

美國駐蘇大使馬特洛克(1987∼1991)主張,利用蘇聯憲法對於加盟共和國外交權明確的規定,光明正大地與各個共和國,包括俄羅斯聯邦,進行交往,不用畏首畏尾。在這一點上,美國中情局和國防部持相同的立場。就蘇聯中央和民族共和國的關系問題,布熱津斯基曾建議,美國應該實行一種雙重的政策,就像在台灣做的一樣。一方面,同莫斯科的蘇聯中央政府保持正常和正式的外交關系。另一方面,應採取能夠採取的各種措施,擴大同那些正在擺脫共產主義的意識形態、正在爭取實現真正獨立的那些民族共和國的關系的范圍。“我們同這些共和國發展關系的目的是增強它們的信心,鞏固它們民族單獨的身份認同意識,並逐步提高它們的國際地位。”[10]考察美國政府的對蘇政策,實際上也是遵循這樣一個雙軌的渠道。

克留奇科夫回憶,曾任美國中情局局長的科爾比(1973∼1975)和特納(1977∼1981)在1990∼1991年訪問蘇聯時,注意的中心就是民族問題和各個加盟共和國之間的關系問題[11]。

對於1991年蘇聯內部的事件,美國政府明確界定是雙重性質的革命:反共產主義的革命和反帝國主義的革命[12]。美國這一時期的對蘇政策概括起來就是兩個目標:讓蘇聯的非共產主義不可逆轉﹔讓蘇聯的解體不可逆轉。前者和“劇變”有關,后者和“解體”相聯。

外部力量主要是通過四種方式對蘇聯施加影響:制造和挑撥民族問題、貶低和妖魔化社會主義意識形態、軍備競賽、經濟技術封鎖和貿易限制。其中第一個對聯盟的整體性構成最大威脅。政治上,外部力量以非俄羅斯族為戰略重點。在活動地域上,外部力量從事分離蘇聯的活動目標主要集中在波羅的海三國和烏克蘭。

1990年3月,當蘇聯中央宣布對立陶宛實施總統治理時,美國政府立即發表聲明,將此和兩國關系的改善聯系起來,要求蘇聯中央與分離運動進行談判。4月,蘇聯中央開始對立陶宛實施經濟制裁,美國馬上將美蘇新的貿易協定作為施壓的武器。1991年1月,立陶宛首都維爾紐斯和拉脫維亞首都裡加發生流血沖突后,美國宣布推遲原定於2月舉行的美蘇首腦會晤。歐洲議會也中止了歐共體對蘇聯10億美元的緊急食品援助計劃。八一九事件后,波羅的海三國先后宣布獨立。歐共體於8月24日立即承認。9月2日,布什也宣布美國承認三國。9月11日,布什在白宮特別會見波羅的海三國特使,宣布了美國的援助計劃。美國國務卿貝克9月14日特意訪問了新獨立的波羅的海國家。11月27日,布什提前在華盛頓宣布,如果在預定於12月1日的全民公決中,烏克蘭決定從蘇聯獨立,美國將立即予以承認。結果,正如美國希望的,烏克蘭獨立了。12月8日的“明斯克協定”簽訂后,盡管它排除了當時的蘇聯中央政府和總統戈爾巴喬夫,但是沒有一個西方國家質疑其合法性。

從蘇聯解體的過程看,外部力量正是通過一個接一個地迅速承認新獨立的民族國家,不斷給予這些民族共和國支持和信心,從而瓦解了蘇聯內部一部分人挽救蘇聯的努力。

三 民族自決與民族自治:蘇聯解體的理論和制度根源

談到蘇聯的民族問題時,學界經常提到大俄羅斯主義,很多人把它看做是蘇聯民族問題的主要根源。對此,我們需要以辯証的眼光進行實事求是的分析。

蘇聯確實存在大俄羅斯主義的問題,例如歪曲歷史,不承認沙俄當年對外的征服和壓迫,宣傳所謂的“解放”和“志願歸附”﹔強制推行農業集體化,在烏克蘭和哈薩克斯坦等地區造成嚴重的損失﹔30年代的大清洗,屠殺了大批民族干部和知識分子﹔1937年至1944年期間,將20多個少數民族從世居地強制搬遷和流放至中亞和西伯利亞﹔在少數民族地區搞單一經濟,使其經濟畸形發展等。

然而,我們也要看到另一面。蘇聯時期在發展少數民族經濟文化,促進族群團結和融合方面也做了很多有益的工作。例如普及教育、男女平等、弱化宗教、鼓勵通婚、發展經濟,有意識地在全國范圍內建立完整的工業體系和工業布局。

更重要的是,俄羅斯聯邦承擔了聯盟開支的主要部分,為其他共和國輸送廉價的能源和資源,培訓大量各少數民族專業技術人員。據統計,俄羅斯每年運到其他加盟共和國的產品要比輸入的多300億盧布。1988年俄羅斯全部利潤的61%都上繳中央,用於全蘇和其他共和國的發展[13]。蘇聯解體過程中,俄羅斯聯邦主要的不滿之一就是覺得自己充當了全聯盟的“大奶牛”,拖累了自身的發展,受到了不公正的對待,因而也要求獨立。這加劇了問題的嚴重性。

實際上,在蘇聯的最后幾年,非俄羅斯族之間的矛盾激烈程度不亞於俄羅斯族和各少數民族的矛盾。烏茲別克人和土耳其族梅斯赫蒂人在費爾干納河谷的沖突、吉爾吉斯人和烏茲別克人在奧什州的爭斗、塔吉克與烏茲別克圍繞撒馬爾罕的爭端、格魯吉亞和南奧塞梯的對抗、亞美尼亞和阿塞拜疆就納戈爾諾—卡拉巴赫地區發生的沖突都非常血腥。每個民族反對每個民族,這就是蘇聯末期民族關系的真實寫照。所有這些,就和大俄羅斯主義沒有關系了,隻能從蘇聯的民族制度和民族政策上去找原因。

談到大俄羅斯主義,其實,美國歷史上也有大白人主義的問題,即美國學界所謂的WASP(White Anglo-Saxon Puritan),即白種盎格魯-撒克遜新教徒。歷史上,美國在民族問題上的政策性錯誤不比蘇聯少,例如:對印第安人的種族滅絕政策﹔對黑人長期的奴役和種族隔離制度﹔歷史上對華裔、日裔、猶太裔等有色人種的歧視和迫害。但是,美利堅合眾國並沒有分裂。

可見,隻用大俄羅斯主義來闡述蘇聯的民族問題是片面的。蘇聯有大俄羅斯主義的問題,也有打壓俄羅斯主義的問題。而正是后一點,最后引起了俄羅斯聯邦的強烈反彈。葉利欽能夠上台,和他堅決主張維護俄羅斯的權利密不可分。

蘇聯民族問題的復雜性在於,既有傳統的大俄羅斯主義的因素,又有后來各種錯誤政策的疊加。其中,蘇共的民族自決思想和民族自治制度是問題的關鍵。

“民族自決”觀念可以說是一種現代的思想。在這種理念中,民族與國家是合一的,每一個民族都有權決定自己的命運,組建自己的國家。這一觀念在20世紀初又被列寧和威爾遜所強調。列寧說民族解放是階級解放和全人類解放的一部分。十月革命一勝利,就頒布了《俄羅斯各族人民權利宣言》和《告俄羅斯和東方全體穆斯林勞動人民書》,提出蘇俄各民族“享有自決乃至分立並組織獨立國家的權利”。威爾遜在第一次世界大戰后的巴黎和會期間,提出十四點和平原則,其中就包含“民族自決”內容。

從近代歷史看,“民族自決”本指在殖民統治和外來佔領或封建王權統治下的民族權利問題,它並不指向特定的血緣群體,而更多是地域群體,例如意大利人反抗哈布斯堡的王權、希臘和塞爾維亞反抗土耳其帝國乃至印度尼西亞的反荷大起義。它有特定的歷史背景和實施限制。“但民族主義的后來發展,不僅強調政治權利,更強調血緣、語言等特征作為民族認同的標記,即族裔民族主義,日益具有負面的傾向。”[14]

俄羅斯科學院阿列克謝耶夫院士曾指出,19世紀末,俄國各民族的民族自決權意識增強,使布爾什維克不得不將民族自決權原則寫進黨的綱領之中。1922年蘇聯成立時也做出同樣的規定。從那以后,民族自決權問題就成了蘇聯政治和民族事務中的一顆定時炸彈[15]。

早在19世紀初,一些“十二月黨人”就曾經明確指出,俄羅斯未來在建立行政區劃時,不應該建立以民族為基礎的行政區劃,而應該建立多民族融合性的州。否則,將會最終導致俄羅斯國家的解體。

列寧原本也是反對聯邦制的。“馬克思主義同民族主義是不能調和的,即使它是最‘公正的’、‘純潔的’、精致的和文明的民族主義。”[16]“馬克思主義者是反對聯邦制和分權制的,原因很簡單,資本主義為了自己的發展要求有盡可能大盡可能集中的國家。在其他條件相同的情況下,覺悟的無產階級將始終堅持建立更大的國家。”“資本主義生產力廣泛而迅速的發展,要求有廣闊的、聯合和統一成為國家的地域,隻有在這樣的地域裡,資產階級——還有和它必然同時存在的死對頭無產階級——才能各自團結起來,消滅一切古老的、中世紀的、等級的、狹隘地方性的、小民族的、宗教信仰的以及其他的隔閡”,“在各種不同的民族組成一個統一的國家的情況下,並且正是由於這種情況,馬克思主義者是決不會主張任何聯邦制原則,也不主張任何分權制的。中央集權制的大國是從中世紀的分散狀態走向將來全世界社會主義的統一邁出的巨大的歷史性的一步。”[17]

在十月革命后外敵入侵,民族地區紛紛獨立,布爾什維克政權風雨飄搖的復雜形勢下,列寧改變了觀點,主張民族聯邦制,主張大民族對小民族“讓步”,以換取國家的迅速建立和安定。“壓迫民族或所謂‘偉大’民族的國際主義,應該不僅僅是遵守形式上的平等,還應有一種不平等,即壓迫民族、大民族給予補償的不平等。”[18]1923年4月,俄共(布)第十七次代表大會支持了列寧的觀點。布哈林說,“隻有實行這樣的政策,即隻有將自己人為地置於比別人更低的地位並付出這樣的代價,我們才能贏得以前受壓迫民族對我們真正的信任。”[19]

斯大林主張烏克蘭等國以自治共和國身份加入俄羅斯聯邦。但他和列寧在民族自決和民族自治的原則上是一致的,不同的只是民族自治應該在什麼政治層面上施行。

最終,蘇聯是按照列寧的主張建立了。蘇聯的民族政策一開始就存在兩個制度方面的嚴重隱患,這一點我們越到后來看得越清楚。

第一,憲法規定加盟共和國擁有主權和退盟權。蘇聯1924年憲法第二章第四條規定,“每一加盟共和國均保留自由退出聯盟的權利。”第六條規定,“各加盟共和國的疆域,非經各共和國同意不得變更。而上述憲法第四條的修改、限制或廢除,須征得蘇維埃社會主義共和國聯盟全體共和國的同意。”[20]這些規定實際上使對共和國邊界和退盟權的調整不可能。1924年憲法也規定共和國擁有“主權”。1936年憲法第17條,“每一加盟共和國均有自由退出蘇聯的權利。”第十八條,“各加盟共和國領土,非經各共和國同意,不得變更。每一加盟共和國均有權與外國發生直接關系,與之簽訂協定,互換外交代表及領事。每一加盟共和國均可編制本共和國軍隊。”[21]1977年憲法第72條,每一個加盟共和國都保留自由退出蘇聯的權利。第78條,加盟共和國領土未經其同意不得予以變更。第80條,加盟共和國有同外國發生關系、同外國締結條約及交換外交和領事代表、參加國際組織活動的權利[22]。加盟共和國擁有主權,可以與外國發生直接關系,明顯和一個現代國家的主權原則相沖突。

第二,以民族身份界定蘇聯最高蘇維埃的結構和組成。1936至1988年間最高蘇維埃由聯盟院和民族院組成,兩者權利平等。聯盟院的代表按人口相等的選區選舉產生,民族院的成員來自各民族單位。1936年的蘇聯憲法規定,民族院代表的分配方案為:加盟共和國25名,自治共和國11名,自治州5名,自治專區1名。1977年憲法將加盟共和國的代表增至32名。這些規定的實質是按民族身份和血緣來分配立法機關席位。

1988年12月修改后的蘇聯憲法規定,設立蘇聯人民代表大會作為蘇聯最高國家權力機關,將原來的最高國家權力機關蘇聯最高蘇維埃改為蘇聯國家權力的常設機關。蘇聯人民代表大會由2250名人民代表組成。其中750名代表按人口比例從地區中選出﹔750名代表從民族地區按下述定額選出:每個加盟共和國選出32名代表,每個自治共和國選出11名代表,每個自治州選出5名代表,每個自治專區選出1名代表﹔其余750名代表從蘇聯全國性社會團體中選出。這種按民族血緣指定代表席位的做法延續了下來。結果是,蘇聯最高蘇維埃民族代表比例明顯過高,民族訴求強烈。當黨的紀律約束削弱時,民族情緒自然就佔了上風。從1985年到1991年,一系列動搖蘇聯體制的法律能夠頻繁提出和順利通過,一系列堅決的措施難以執行,和蘇聯最高蘇維埃的組成機制和代表構成息息相關。

從蘇聯的實踐來看,民族自治從一開始就面臨難以避免的先天矛盾。一是使中央和地方的正常關系往往摻雜進民族因素。二是非民族自治地區和民族自治地區的矛盾。三是自治地區內部的自治民族和非自治民族的矛盾。

在談及這種以民族界定國家建設原則的負面作用時,俄羅斯科學院民族學與人類研究所研究員В.И.科茲洛夫博士曾指出,這種作法“原則上與保証全體蘇聯公民個人的平等權利是不相容的,因為他們境內的異族集團不可能妄想得到比如說在關於國家機關‘土著化’的決議反映出來的那些‘命名’民族的優先地位”[23]。

民族自治地區的非自治民族成員由於感到得不到平等的對待,紛紛外遷,使民族自治地區的民族分布更加趨向失衡,導致更強的民族血緣意識和排外意識。非民族自治地區也往往對民族自治地區得到的優惠和讓步不滿。在蘇聯解體的過程中,俄羅斯人佔多數的俄羅斯聯邦,為了向各民族共和國看齊,單方面宣布主權,建立整套俄羅斯聯邦國家班子,將蘇聯中央國家機器徹底架空,和聯盟中央爭財權、軍權、事權,使局勢更趨復雜,最終無法挽回。

從蘇聯的實際情況看,民族自治最根本的弊端在於有利於形成狹隘民族認同,血緣認同﹔而不利於形成國家認同、國族認同[24]、文化認同。現在看來,列寧的方案是當時的歷史條件決定的,是為了使剛剛誕生的紅色政權能夠存在下去,避免各地區的爭論,迅速建立一個社會主義的大國,以對抗外來的顛覆和干涉。同時可以把它作為一個樣板,以向世界展示無產階級新型的民族關系,推動列寧想象中的“世界革命”。可以說,它是臨時性質的,它是一種妥協。而且建立的過程非常倉促,加盟共和國和自治共和國的認定也很難說有什麼客觀的標准和嚴格的科學性。例如,韃靼、車臣—印古什為什麼不能是加盟共和國而隻能是自治共和國呢?

“民族”這一概念本身就是虛幻的,它並沒有一個嚴格的科學的邊界。列寧和威爾遜當年強調“民族解放”和“民族自決”,更多是針對一戰后特殊的局勢,針對英法德等老牌的殖民主義帝國,也不排除外交策略上的考慮。后世的學者和政治家如果天真地相信這些提法,甚至貿然將“民族自決”的思想施於一個已有成熟國家認同和國族認同的國家,害莫大焉。蘇聯的問題,正緣於此。

從東歐的情況看,實行民族自治制度的三個國家:蘇聯、南斯拉夫、捷克斯洛伐克都出現了國家解體,亡黨亡國,這絕不是偶然的。因為在制度選擇上,一開始就錯了。后來發現給的太多了,又通過非法律手段、通過實踐中的大俄羅斯主義予以壓制打擊,走向另一個極端。蘇聯國家鞏固后,本應該對民族政策進行調整,改變民族自治的制度。但斯大林通過強權,使民族問題暫時不那麼突出了。而到了赫魯曉夫、勃列日涅夫時期,天真地以為在蘇聯已經形成了新的歷史共同體——“蘇聯人民”,各族人民的友誼牢不可破,也就沒有必要做出調整了。

蘇聯的聯邦制,不同於美國、德國等大多數國家的聯邦制,它最大的特點是基於民族劃分而不是基於地域劃分。所以,我們一般稱之為民族聯邦制。蘇聯的這種聯邦制,如果我們足夠敏感的話,就能察覺,非常類似中國古代王朝的分封制,不同的只是,在這種制度中,“諸侯”換成了“民族”。

聯邦制的本源,是聯邦成員單位先於聯邦國家的存在。例如美國,是先有北美的13個殖民地,然后才有美利堅合眾國。在蘇聯,實際上存在兩種情況。一種是在全聯盟層面,其很多成員單位確實先於聯邦國家的出現,比如波羅的海三國、南高加索三國和烏克蘭。這些共和國在1917年二月革命或十月革命后短暫取得了獨立的地位。第二種情況則是,在中亞,特別是在俄羅斯聯邦共和國內部,俄羅斯聯邦中的眾多民族自治共和國、自治區、自治州則大多是聯盟中央政府成立后逐漸甄別設立的。於是,我們看到一個奇怪的現象,在中亞,在俄羅斯聯邦,是一個中央政權在按照聯邦制的原則和立法規定去人為地准備聯邦制條件,人為地創造聯邦制國家。

蘇聯解體后,這種“共和國化”現象,即單方面宣布成立共和國,要求享有和其他民族共和國同等權利的行為,在俄羅斯聯邦內部繼續蔓延。例如,1993年斯維爾德洛夫斯克州宣布該州為“烏拉爾共和國”,車裡雅賓斯克州宣布改為“南烏拉爾共和國”等等。當然,有些地區並不是真的謀求脫離聯邦,只是發泄不滿,要求平等的待遇。

蘇聯的民族問題可以和美國進行比較。美國的歷史比俄羅斯短,民族國家的歷史和概念的形成也不如俄羅斯。美國是先有州后有國,地方自治傳統濃厚,在國家的認同方面,先天條件並不比蘇聯強。而且,美國的民族構成復雜程度比蘇聯有過之而無不及。

今天,美國沒有設一個黑人州、印第安人州或是猶太州。美國的參眾兩院也不會以民族身份來分配席位,人為地保証每個民族都有其代表。美國參議員總數是100名,每個州2名,這是嚴格按照地域來規定的。美國眾議院席位則按照各州人口數量來確定。美國的聯邦制實施的是一種地方自治而非民族自治。而這種地方自治的權利和聯邦政府的國家權利有明確的法律界定,保証了地方不能干涉屬於主權范圍內的國家事務。美國國徽上的文字是“合眾為一”(E Pluribus Unum)。1861年,為了應對南部各州獨立的挑戰,美國專門制訂了《反脫離聯邦法》,強化了聯合。

以民族加盟共和國為主體的民族自治,在實行過程中盡管暴露出各種各樣的弊端,但再也沒有得到調整。“在蘇聯,作為一種讓步政策的聯邦體制,一方面,它暫時換取了其他民族的支持和聯盟國家的鞏固﹔但同時,它也給民族分離主義留下了空間。”[25]列寧的方案,成就了蘇聯,最終也埋葬了蘇聯。

蘇聯解體后成立俄羅斯聯邦共和國,是一個混合型的聯邦制國家,其聯邦成員,既基於民族原則也基於地域原則。這種混合型的聯邦制,是蘇聯的遺產,俄羅斯並沒有擺脫。這樣一個聯邦制,本身就存在巨大的矛盾和隱患。車臣和韃靼等自治共和國的獨立要求隨之而來。

俄羅斯政府也認識到這種聯邦制的問題,無論是在葉利欽時期還是在普京時期,都採取了一系列措施,加以彌補。1993年新憲法明確規定,各民族共和國沒有退出聯邦的自決權﹔俄羅斯聯邦在全部領土上享有主權,各共和國沒有主權﹔俄羅斯聯邦憲法和法律高於各共和國法律﹔保障俄羅斯聯邦領土完整。普京上台后,俄聯邦還撤銷合並了一些聯邦主體﹔按地域原則建立國家和聯邦主體之間的新一級機構——聯邦區,並派駐聯邦區總統全權代表﹔禁止議會上院聯邦委員會成員同時擔任地方職務﹔削弱聯邦主體領導人的權威,改直選為中央政府任免。

普京的措施,有加強個人或執政黨權力基礎的因素,也不乏增強國家凝聚力的考慮。這后一點我們尤其不能忽略。2004年,普京表示:“早在蘇聯時期,人們談論的是一個統一的共同體——蘇聯人民。這樣說是有一定理由的。我認為,今天我們有一切理由可以說,俄羅斯人民是一個統一的民族。在我看來,是有某種東西把我們大家聯結在一起的。在俄羅斯的各個不同的種族和宗教的人士都感覺到自己是真正統一的人民。我們應該保持和鞏固我們的民族歷史統一。”[26]普京的措施起到了一定的作用。但是,這些補救措施是不完整的,因為民族自治制度本身沒有觸及,以民族聯邦實體組成聯邦國家的本質沒有改變。俄羅斯國家未來仍然將面臨著由民族聯邦制帶來的尖銳的問題。

四 蘇聯解體的關鍵是政治問題,政治問題的核心是民族問題

學術界有這種觀點,認為蘇聯最后導致的那種各個民族共和國揭竿而起的局面,是“聯邦制變形”的結果,即聯邦制的規定和條款未能落實所導致。蘇聯名為聯邦制,實際則是單一制,招來各加盟共和國的不滿。

這種認識只是部分正確。蘇聯聯邦制確實有虛假的一面,它可以被稱為“法理聯邦制”,即所有的權利似乎都停留在紙面上。但問題是,這種表面聯邦制,實際上的單一制,最后為何仍然導致國家的分崩離析呢?單一制的國家不是具有更強的控制力嗎?其實,蘇聯聯邦制有變形的一方面,也有實實在在的一方面。憲法對於民族共和國主權、退盟權的規定,國家對部分官員和議員身份強制性的規定,國家對於少數民族的各種優待,都是實實在在的。到了蘇聯后期,當統一的蘇共脆弱不堪,內部紛紛擾擾的時候﹔當聯盟中央的平衡能力稍有不足,外來的誘惑又足夠大的時候,這種表面聯邦制就變成了名副其實的聯邦制。所有的規定,都被激活,所有的權利,都得到落實。蘇聯的最終解體,不是因為“聯邦制變形”,而是因為“聯邦制落實”。

有的看法,認為民族問題處理不好,是蘇聯解體的重要原因之一,但不是最重要的,最根本的原因。蘇聯經濟建設沒有搞上去,特別是人民生活水平和質量相對於資本主義國家的嚴重落后,是導致蘇聯解體的最根本的原因。羅伊·麥德維杰夫就認為,“並不像一些‘改革設計者’所認為的,是民族主義和分離主義導致了改革的失敗。恰恰相反,正是改革思想和設計的失誤、國內的經濟和金融危機、政治意志的喪失以及國家和蘇共中央政權的癱瘓助長了民族主義和分離主義勢力。隨著蘇聯經濟狀況的不斷惡化,產生了這樣的幻想,認為隻要從莫斯科獨立出來,那麼人民的生活就會安定和富足。”[27]

其實,經濟問題無論多麼嚴重,經濟政策無論多麼失敗,人民生活水平無論多麼急劇降低,並不會導致一個國家解體或分裂,最多是政府垮台、政黨輪替(如現代世界大多數國家)和改朝換代(如中國古代王朝更替),國家的疆域不致有大的變化,人民的國家認同也不會動搖。實際上,東歐的絕大多數國家(除了和蘇聯一樣施行民族聯邦制的捷克斯洛伐克和南斯拉夫外),在蘇東劇變后,疆域都沒有變化。波蘭還是波蘭,匈牙利還是匈牙利,保加利亞還是保加利亞,只是改變了國家的政治制度,換了所謂“民主派”或“反對派”上台。其實一個國家經濟發展起起伏伏很正常。蘇聯有過高速發展時期,20世紀80年代后經濟陷入停滯,這種經濟發展的周期性西方國家也曾有過。但是,經濟停滯或經濟危機最后導致國家徹底分裂,那肯定是另有原因。

美國的蘇聯問題專家,曾任中情局局長的蓋茨(1991∼1993)也提到:“最終,不是經濟(狀況)加速了蘇聯的崩潰,盡管它確實起了很大的作用,而是各個民族的(分離的)決心加速蘇聯的崩潰,特別是烏克蘭人(的決心),最后是俄羅斯人本身(的決心),放棄了蘇維埃體制和聯盟政府。”[28]蘇聯解體不是一個經濟問題,而是一個政治問題,而這一政治問題的核心就是民族問題。長期堅持不懈地推動民族甄別、民族自決和民族自治,埋下了蘇聯國家解體最大的禍根。

從以上分析,可以得出幾點基本結論:

第一,民族問題是蘇聯亡國、亡黨、亡軍的根本的和主要的原因。蘇聯民族問題的根源是民族自決的思想和民族自治的制度,民族自治的最高表現形式是民族聯邦制。

第二,從蘇聯的實踐看,民族區別和民族自治的制度確實會對國家的認同、國家的統一產生消極的影響。

第三,國家的重要政治制度——行政區劃制度應該盡量實行單一制而不是多元制。行政區劃過於復雜不利於中央政府進行有效的行政管理。

第四,從歷史的長時段來看,沒有民族政策是最好的民族政策。民族讓步、優待政策和民族歧視、壓迫政策都不利於國家的安定統一和人民的和睦相處。

注釋:

[1]有關蘇聯解體和民族問題的論述,可參閱:﹝法﹞埃萊娜·卡·唐科斯:《分崩離析的帝國:蘇聯國內的民族反抗》,新華出版社1982年版﹔趙常慶:《從民族角度看蘇聯解體》,載《俄羅斯東歐中亞研究》1998第5期﹔郝時遠等主編《民族危機與聯盟解體》,四川民族出版社1993年版﹔Gregory Gleason, Federalism and Nationalism: The Struggle for Republic Rights in the USSR(Colorado: Westview, 1990)﹔馬戎:《對蘇聯民族政策實施效果的反思》,載《領導者》總第35、36期。

[2]在《超級大國的崩潰—蘇聯解體原因探析》一書前言中提到:“解體和劇變雖然有聯系,但兩者畢竟不是一回事,一個指社會制度的變化,一個指國家組織結構的變化﹔解體除了與劇變有關的共同原因之外,還有本身的特殊原因,即使共同原因,分析的視角和論述的落腳也不一樣”。這個認識是非常准確的。

[3]Jack F. Matlock, Jr., Autopsy on an Empire. New York: Random House, 1995. p. 630∼631.

[4]1986年12月,哈薩克斯坦第一書記哈薩克人庫納耶夫被戈爾巴喬夫解職,俄羅斯人科爾賓被任命為新的哈薩克斯坦第一書記。12月16日,阿拉木圖發生集會游行,人群高呼“每個民族要由自己人來領導”等口號,與蘇聯軍警發生沖突,這就是阿拉木圖事件。

[5]蓋達爾:《帝國的消亡——當代俄羅斯的教訓》,社會科學文獻出版社2008年版,第221頁。

[6]米·謝·戈爾巴喬夫:《戈爾巴喬夫回憶錄》,社會科學文獻出版社2003年版,第1269頁。

[7]William Walker, "Nuclear Weapons and the Former Soviet Republics," International Affairs, Vol. 68, No. 2(Apr 1992), p. 263.

[8]William E. Odom, the Collapse of the Soviet Military. Yale University Press, 1998, p. 272.

[9]尼·伊·雷日科夫:《大國悲劇——蘇聯解體的前因后果》,新華出版社2008年版,第103頁。

[10]Zbigniew Brzezinski, "the Taiwan Solution," Washington Post, March 4, 1991, p. A. 13.

[11]弗·亞·克留奇科夫:《個人檔案:蘇聯克格勃主席獄中自述》,東方出版社2000年版,第80頁。

[12]James Baker, "America and the Collapse of the Soviet Empire: What Has to Be Done," U. S. Department of State Dispatch, Dec. 16, 1991, p. 891. 詹姆斯·貝克1991年12月16日在普林斯頓大學的演講。

[13]郝時遠、阮西湖主編:《當代世界民族問題與民族政策》,第26頁。

[14]參看程亞文《民族自決需反思的現代命題》,載《環球時報》2008年4月18日。

[15]丁建定:《區域主義、民族問題和蘇聯解體——俄羅斯科學院阿列克謝耶夫院士談蘇聯解體的主要原因》,載《世界民族》2000年第3期。

[16]列寧:《關於民族問題的批評意見》,載《列寧全集》第24卷,人民出版社1990年版,第136頁。

[17]同上,第148∼149頁。

[18]列寧:《關於民族問題或關於“自動化”》,轉引自尼·伊·雷日科夫《大國悲劇——蘇聯解體的前因后果》,新華出版社2008年版,第69頁。

[19]尼·伊·雷日科夫:《大國悲劇——蘇聯解體的前因后果》,第69∼70頁。

[20]中國社會科學院蘇聯東歐研究所和國家民族事務委員會政策研究室編譯:《蘇聯民族問題文獻選編》,社會科學文獻出版社1987年版,第111頁。

[21]同上,第147頁。

[22]同上,第380頁。

[23]《民族譯叢》1994年第4期。

[24]關於國族的概念,可參閱任軍鋒《地域本位和國族認同——美國政治發展中的區域結構分析》,天津人民出版社2004年版,第4∼6頁及第242∼259頁。

[25]Gregory Gleason, Federalism and Nationalism: the Struggle for Republic Rights in the USSR(Colorado: Westview Press, Inc., 1990), p. 5.

[26]普京:《普京文集》,中國社會科學出版社2008年版,第80頁。

[27]羅伊·麥德維杰夫:《蘇聯的最后一年》,社會科學文獻出版社2005年版,第229頁。

[28]Robert M. Gates, From the Shadows: The Ultimate Insider's Story of Five Presidents and How They Won the Cold War. New York: Simon %26 Schuster Paperbacks, 2006), p. 535.

(作者單位:中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所)

|

"黨的文獻"公眾號

"黨的文獻"公眾號

"黃城根下"公眾號

"黃城根下"公眾號

"黨的歷史"公眾號

"黨的歷史"公眾號

(微博)黨史網

(微博)黨史網