概念厘定與譯本甄別:《共產黨宣言》漢譯考

|

《共產黨宣言》是馬克思主義經典文獻之一,厘定和甄別《共產黨宣言》漢譯本的種類,梳理其版本源流是詮釋馬克思主義理論在我國傳播、發展的重要前提,“文本研究的意旨和歸宿是思想研究,但是對這些思想的理解和把握不能離開對具體文本寫作過程、刊布情形和版本源流等方面所進行的考察和梳理,不能離開對構成文本的各個具體章節所進行的翔實的剖析和解讀,因此,版本研究雖然不構成文本研究的全部內容,但它是文本解讀和思想闡釋的永恆性前提和條件”[1]。

學界《宣言》漢譯本厘定現狀

當前,部分學者們詳細梳理了《宣言》漢譯本的作者、參考藍本、出版日期、譯作背景等基本情況,形成了不少共識,但在譯本的種類、判別的標准以及譯本之間的源流關系等方面存在諸多不同看法。

楊金海提出十二種譯本說,“從1920年到現在(撰文日期為2011年),我國大陸出版的《宣言》中文全譯本共有12個獨立版本。”[2]這12個譯本分別為:1920年8月陳望道譯本,1930年3月華崗譯本,1938年8月成仿吾、徐冰譯本(簡稱成、徐譯本),1943年陳瘦石譯本,1943年博古譯本和1948年莫斯科外國文書籍出版局譯本(簡稱莫斯科譯本)。新中國成立后有6個譯本,分別為1958年8月譯本(收入當年出版的《馬克思恩格斯全集》中文第1版第4卷)、1964年9月譯本(收入1972年5月出版的《馬克思恩格斯選集》中文第1版)、1978年譯本(收入中共中央黨校編《馬列著作毛澤東著作選讀》,並於1992年3月出單行本)、1995年6月譯本(收入當年出版的《馬克思恩格斯選集》中文第2版)、2009年12月譯本(收入當年出版的《馬克思恩格斯文集》10卷本),1978年11月還出版了成仿吾的新譯校本。

高放對楊金海的論述進行了補充,提出二十三種譯本說[3]。他補充了11種版本,分別是:東京的兩個版本,即1907年留日學生署名蜀魂和1908年留日學生署名民鳴用文言文出版的《宣言》漢譯本﹔北京的一個版本:1953年成仿吾的校譯本﹔莫斯科的一個版本:1954年在莫斯科出版的《馬克思恩格斯文選》兩卷本第1卷中的《宣言》譯文﹔香港的3個版本:為紀念1948年《宣言》出版百周年,中國出版社在香港出版了喬冠華校譯的版本﹔1998年4月香港新苗出版社為紀念《宣言》發表150周年而出版的譯本﹔香港三聯書店2005年9月出版的譯本﹔台北的4個版本:1998年4月1日台灣《當代》雜志刊載的譯本﹔2001年7月10日台灣臉譜文化出版社出的唐諾譯本﹔台灣啟思出版社2003年2月出版的譯本﹔台灣左岸文化出版社2004年6月出版管中琪、黃俊龍譯本﹔2005年左濤根據1995年中央編譯局譯文校譯的《宣言》。提出類似觀點的還有黑龍江大學教授黃忠廉[4],只是他將民鳴版本作為摘譯進行了梳理,其他部分與高放所列基本吻合。

王保賢提出十譯本說[5]。他列舉10種漢文譯本,分別是陳望道譯本、華崗譯本、成仿吾、徐冰譯本、陳瘦石譯本、博古譯本、莫斯科外國文書籍出版局譯本、編譯局譯本、成仿吾譯本、唐諾譯本(台灣臉譜文化出版社2001年7月版)、管中琪譯本(台灣左岸文化出版社2004年6月初版)。

陳家新在梳理了《宣言》的翻譯出版情況后,認為建國前《宣言》完整版本主要為7種,分別是陳望道譯本、華崗譯本、成仿吾、徐冰譯本、陳瘦石譯本、博古譯本、喬冠華譯本、莫斯科譯本[6]。

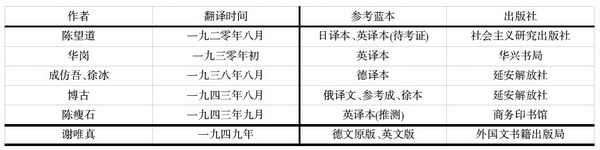

雖然全譯本的統計存在差異,但從1920年到1949年,建國前6個譯本得到了多數學者的肯定,他們分別是:

不可否認,漢譯本在統計中存在較大差異,不同學者對譯本的劃分標准不一,且對譯本間的關系尚未形成共識。主要問題如下:

第一,楊金海和王保賢均沒有提及東京兩種漢譯本。那麼,這兩個漢譯本是否存在並得以流傳?

第二,陳家新與高放均列有喬冠華譯本,但其他學者則沒有,那麼喬冠華在成仿吾、徐冰譯本基礎上進行校訂,且沒有署上自己的名字,能否算作一個獨立的譯本?

第三,就中央編譯局的譯本而言,王保賢把他們統稱為編譯局譯本,而楊金海、高放則單獨列舉,而且后者認為“中央編譯局於1958、1964、1972、1995、2008年先后重新校譯的5個譯本。這是出版數量最大、影響最大的譯本。”[7]那麼,中央編譯局的譯本到底應該如何界定,是應該作為一個譯本還是5個譯本?

第四,較之楊金海、王保賢,高放增加了1954年蘇聯外國文書籍出版局出版的漢文版《馬克思恩格斯文選》中《宣言》譯本以及1953年成仿吾的校譯本,那麼這兩個是否應該算獨立譯本?

要澄清以上問題,就需要進一步明確判定《宣言》獨立譯本的主要標准並厘清譯本與譯本之間的內在關聯。

概念厘定與判別標准

譯本概念較為明確,即“翻譯成另一種文字的本子”[8],對於譯本的劃分,較為簡單,筆者贊同王保賢的說法,即由不同譯者翻譯的同一本書(或文章),就是這本書的不同譯本[9]。

關於版本和版次的概念,學界爭議較大,不僅在各大詞典中說法不一,文獻學、版本學的學術書籍也定義各異。辭海中的版本是指“一書經過多次傳寫或印刷而形成的多種不同本子,其內涵包括書籍制作的各種特征,如書寫或印刷的形式、年代、版次、字體、行款、紙墨、裝訂、內容的增刪修改,以及一書在其流傳過程中所形成的記錄,如藏書印記、題識、批校等。”[10]也有詞典將版本概括為“同一部書因編輯、傳抄、刻板、排版或裝訂形式的不同而產生的不同本子。”[11]在版本學中,北京大學姚伯岳在闡明《辭海》和《現代漢語詞典》的論述后,認為“版本就是一部圖書的具體表現形態”。在中共黨史視域裡,周一平提出中共黨史版本學中的“版本”,“是指圖書報刊等所有文獻存在的內容和形式。所有文獻,就是包括印刷型文獻和非印刷型文獻等各種文獻。文獻的內容指文獻名、文獻正文、序、跋、附錄等。文獻的形式,指文獻的文字、制作方式、版式、裝幀、文獻制作的材料等。任何文獻都以一定的版本形式存在,中共黨史文獻亦如此。”[12]

版次則是“版本記錄項目之一。用以標明圖書版別,以示內容上的重要變更。第一次出版的稱‘第一版’或‘初版’。經重大修改后重新排制出版的叫‘第二版’,依次類推。重印時改換開本、版式、裝訂、封面等,均不作為版次變更,僅記印次。”[13]可以說,版本注重的是書籍形式方面的變化,比如由於印刷方式不同出現手抄本、影印本、縮印本、木刻本等﹔消費層次不同出現普及本、珍藏本、豪華本等﹔排版不同出現豎排本、橫排本、中英對照本等。就譯書的版本而言,譯者不同也決定了版本的不同,“一部外文著作的譯者不同,也可產生不同的版本”[14]﹔譯者所依據的語種不同也產生新的版本,在譯書版本學中“譯書包括兩種方式:古籍今譯和不同語種的翻譯。兩者都產生新的不同版本”[15]。版次主要強調相同版本的文獻因內容修訂而發生的變化,最明顯的就是由於排版次數不同,出現的初版、再版、第N版(N≧1)等。

在厘清概念的基礎上,可以看出在劃分《宣言》的漢譯本種類時,用“陳望道譯本”要比用“陳望道版本”更加合適。因為同一譯本由於印刷的形式、年代、字體等不同存在不同的版本、版次。以陳望道譯本為例,當前國內發現的17種陳望道版本中,首譯本是1920年8月由上海社會主義研究社出版,翻譯者陳望道,原著者馬格斯、安格爾斯合著,書名為《共黨產宣言》,印刷格式為32開,共56頁,印刷1000冊。之后,該版本以同樣的出版社,同樣的印刷形式於1920年9月進行再版,書目方面將原書錯印的“共黨產宣言”改為“共產黨宣言”,在最后一頁鮮明寫著“一千九百二十年九月再版”字樣。那麼,9月再版的《宣言》屬於一個新的版次而非新的譯本。這與中央編譯局對《馬克思恩格斯選集》版次編排類似,1995年對1972年的《馬克思恩格斯選集》譯本進行了重新校訂,出版的《馬克思恩格斯選集》為“第二版”﹔在2012年充分利用了2009年《馬克思恩格斯文集》的編譯和研究成果,編輯出版了《馬克思恩格斯選集》則為“第三版”,所標明的主要是“版次”。可以說,同一出版社,同一著者對同一文獻在不同時間段進行校訂、修改等主要體現的是版次不同,而非版本,更不是譯本。版本主要注重的是形式變化,像陳望道譯本於1924年6月改由上海平民社出版,並將“目次”排於封面,在扉頁加印馬克思和恩格斯的半身塑像照,可以說在出版形式上發生了變化,則可以稱為新的版本。

通過以上分析可以看出,對於《宣言》漢譯本來說,最重要的應該是判定能否成為獨立譯本而非版本。當然,通過厘清譯本、版本、版次的概念能夠看出,不能因為印刷形式變化、出版社變化就可以稱之為新譯本。當然,也不能因為作者和出版社沒有變化,就不再將其視為新的譯本。除了譯本的作者、依據的母本語種外,譯本的內容變化幅度也是能否成為獨立譯本的重要衡量標准。因為隨著譯本的發展,不少后來的譯本都會參照前人的譯本進行翻譯,甚至以修訂的形式出現,但隨著實踐的推移,修訂者本人以及當下社會對《宣言》的理解已經發生了巨大變化,修訂本較之原本發生較大變化,且具有較高的研究價值的也應該納入考察范疇。從這個角度來說,譯本的作者、依據的母本語種、譯文的內容變化幅度這三個因素應該是判斷是否成為獨立譯本的主要標准。以此為標准,《宣言》在建國前共有陳望道譯本、華崗譯本、成仿吾、徐冰譯本、陳瘦石譯本、博古譯本、外國文書籍出版局譯本,建國后的成仿吾譯本,這個7個譯本不存在異議。但是,其他幾個譯本如何劃定還有待進一步甄別。

《宣言》漢譯本的甄別

第一,東京兩種漢譯本的命運。

黃國秋和田伏隆在考証蜀魂的《宣言》漢譯本時,肯定了這是我國最早全文的翻譯,但也指出“蜀魂翻譯的這本《宣言》是否已正式出版倒很難說。因為:第一,至今還沒有關於蜀魂翻譯的《宣言》和其它幾本書已被正式出版的任何線索。第二,據我國老一輩的無產階級革命家和一些老同志回憶,他們開始接觸馬克思主義時,所讀到的《宣言》漢譯本,都是陳望道同志譯的。”[16]文章發表時距今已30余年,但仍沒有找到蜀魂譯本,是否能夠找到則需存疑。此外,第二句評價可以看出這一譯本對中國革命的影響是有限的,其研究價值尚待商榷。此外,陳家新也指出,前者並非譯自馬恩《共產黨宣言》原著,而是轉譯自日本社會主義者幸德秋水的著作,且譯著在日本東京出版[17]。因此,從文本學角度而言,雖然這完全可稱之為獨立譯本,且是較早的中譯本之一,但沒有確切的論據証明該譯本確實出版並發行,而且就其對國內馬克思主義理論傳播而言,影響較小。

對於民鳴譯本,高放“曾寫信請日本朋友、京都大學狹間直樹教授(研究中國近代史的著名專家)幫我查尋日本各圖書館是否收藏有以上兩種中譯本,承他復信告以均無所獲”,並提出“深望熱心人繼續尋覓”[18]的期望。而金建陵[19]考証最早的《宣言》全譯本時,查閱了刊登民鳴翻譯廣告的《天義報》第16卷至19卷合譯本,但隻發現了《宣言》第一部分譯文。他推測可能由於篇幅較長,本打算分幾次刊完,后來因故未能刊載完畢。因此,他認為民鳴翻譯的《宣言》中文全譯本是存在的,只是尚未尋見,歷史地位暫不能完全確立。

考察當時日本國內環境以及《天義報》的命運,筆者認為,民鳴版的文言文漢譯本可能譯出,但難以出版並傳播。

《天義報》於1907年6月10日在東京創刊,是近代中國無政府主義流派進行宣傳的重要喉舌。1908年初無政府主義者的活動受到日本政府的注意和鎮壓。由於中國留日的無政府主義者與日本無政府主義者幸德秋水、界利彥等人關系密切,多次請他們來社會主義講習所講學,中國無政府主義者張繼被日警追捕,逃亡巴黎。《天義報》的發起人劉師培為了避免受到注意,1908年3月發行了最后一期春季增刊(為十六至十九期4期合刊)后,4月將《天義報》停刊,改出《衡報》,這也就是“3月下旬該報停刊,沒有見到后續第二、三、四章譯文,也沒有見到此書單行本”[20]的原因。

如果民鳴的《宣言》譯文能繼續刊登,則應該出現在之后的《衡報》上,而事實上《衡報》上並無刊登。《衡報》迫於日本政府對國內無政府主義者的鎮壓,托名“澳門平民社”編輯秘密發行,但也隻發行了幾個月。6月,日本發生“赤旗事件”[21]。《衡報》第七號(1908年6月28日出版)有《記日本無政府黨抵抗警察及入獄事》一文,詳細記載了這一事件:“廿二日午后,石川三四郎等同西川派發起山口氏歡迎會,開會錦町錦輝館。午后二時開會,石川、西川及柏木派界利彥君,各為歡迎之演說。會將散,柏木派大呼‘無政府黨萬歲’,高唱革命歌,揭赤旗三:一書‘無政府’,一書‘共產’,一書‘革命’,於六時排隊出門。時,警察十數人,立於錦輝館門前,爭奪其旗,其狀至為暴戾。”“逾二日,無政府黨十四名,由神田警察送至市之谷東京監獄,至今尚未裁判。聞其罪名系違反警察法及抗拒官吏雲。”事后,荒煙寒村、大杉榮、界利彥等14人遭到逮捕,8月,分別被判處1年6個月至2年6個月的有期徒刑。10月《衡報》出版至第11號也被日本政府查禁[22]。11月,劉師培、何震等無政府主義者被迫回國,《天義報》《衡報》也就隨著東京無政府主義流派的消亡而成為歷史,“劉師培等少數在日本的中國無政府頭面人物,卻在日本社會主義運動於1908年被明令取締並遭受嚴厲打擊之后,一蹶不振,甚至被滿清政府收買而去”[23]。國內學者章開沅[24]、楊天石[25]除第九、十一號外收藏了當時發行的《衡報》,並沒有發現民鳴關於《宣言》其他部分的翻譯。

而且,就日本國內政治環境而言,從1908年到1910年日本境內政治形勢急轉而下,“1909年以后,一度熱氣騰騰的中國社會主義思想的鼓吹活動,在它的最初發源地日本偃旗息鼓了”[26]。1910年5月日本發生大叛逆事件,幸德秋水等人被逮捕,並被處以死刑。此后,日本國內的言論、集會、結社的自由完全被剝奪了。政府設立“特高警察”,對社會主義加強公開監視和跟蹤盯梢,對一切社會主義運動施加瘋狂似的鎮壓[27]。1910年至第二次世界大戰日本戰敗期間,《宣言》都是禁書,除了可以引用學術雜志上的部分翻譯和段落以外,正式的翻譯均被禁止,僅以地下印刷版本和手抄本存在著[28]。可以說,結合當時信奉無政府主義和社會主義的中國留學生的命運看,筆者認為有兩種可能,一種可能是在當時日本國內政治局勢急轉而下,且社會主義、無政府主義遭致鎮壓的背景下民鳴放棄了對后面章節的翻譯﹔另一種可能是其在翻譯后以地下手抄本或者印刷本的形式存在,並沒有正式出版,也沒有流傳下來。

第二,喬冠華修訂本史實考辨。

喬冠華譯本是時任新華社香港分社社長喬冠華為了紀念《共產黨宣言》發表100周年,以英文版《宣言》為母版,對成仿吾、徐冰根據德文版《宣言》進行校譯而形成的新的《宣言》。就當前國內發現的三種喬冠華版本來看,封面寫的是“馬克思恩格斯著”,“成仿吾徐冰譯”,並沒有署名校譯者,只是在“校后記”中進行了簡單說明。文字內容如下:

校后記

由於德文版本之不易找到,目前的譯本是根據英文校的——盡管原譯是根據德文譯的。

除掉誤植和個別的字句而外,比較重要的校正可以說是很少的。有些地方的校正並不足以說明原譯者譯錯了,只是因為原譯者太忠實於德文本的結構,往往顯得生硬,甚而至於有使讀者發生誤解的可能。例如第二章中開頭說明共產黨和其他無產階級政黨不同的第二點,原譯者是:“只是由於他們一方面,在各個民族的無產階級斗爭中主張並堅持整個無產階級底超出民族的共同利益”,“超出民族”四字顯然容易引起誤解,忠實於宣言的精神和字句,我把它改為“……並堅持全然和民族問題無關的整個無產階級底共同利益”。類似的地方還有好幾次,不一一列舉了。

今年是共產主義——共產黨宣言誕生的一百年,把這個創造歷史的文件再版是有重大意義的﹔一百年來,《宣言》中的偉大真理更加輝煌了。

一九四七,十月,喬木。

陳家新“曾持中國國家博物館館藏的本書原件,與成、徐譯本進行了細致的對比,發現改動的地方達105處”[29],高放也進行粗略比較,發現“改動竟有近百處之多”,認為這“實際上應該說是一個新的校譯本”[30]。而《紅色經典第一書:〈共產黨宣言〉漢譯圖典》中寫道,“見成仿吾、徐冰譯本被喬冠華改動了160多處(不包括標點符號改動的170多處)”[31]。陳家新和高放將其作為譯本單列,其中一個原因就是雖然該譯本主要是校譯但是內容改動較大。

雖然喬冠華譯本自稱“校譯本”,但也可作為獨立譯本。第一,如果是同一譯者的修訂、再版則可以稱為版次不同,而不能視之為新譯本。但就該譯本而言,校譯者並非原譯者,由成仿吾、徐冰變成了喬冠華,三者在知識結構、理論視野、對《宣言》的理解上都存在較大差異,且兩個譯本相距十年之久,在校對過程中喬冠華必定加入了自己的理解。第二,內容是否發生變化也是能否成為獨立譯本的標准之一。雖然喬冠華在“校后記”中說道“除掉誤植和個別的字句而外,比較重要的校正可以說是很少的”。但是無論是陳家新的“105處”還是范明強統計的“160多處”都說明喬冠華譯本還是做了大量修改。筆者也將1938年成仿吾、徐冰譯本與1947年喬冠華校訂本轉化為電子版,運用文檔對比工具對兩個譯本的比對,發現喬冠華的校訂中除了一部分是對標點符號的修訂,一些是無關緊要的小改動,比如去掉“了”、增加了“一”“二”這樣來標明層次等外,比較重要的內容修訂主要可以分為以下三類,此處僅部分列舉,以供參考:

第一類:相近詞的替換。為了語句更加通順,更加容易理解,進行了語詞順序調整、近義詞的替換等。語句方面比較典型的有:將成仿吾、徐冰譯本中的“給興發著的資產階級”[32]修改為“給新興的資產階級”[33]﹔將成、徐譯本中的“這個階級還是傍著興發著的資產階級而繼續存在”[34]改為了“這個階級還是跟著新興的資產階級而繼續存在”[35]。語詞順序方面將成、徐譯本中“似乎他們忘記了自身的利益”[36]改為“他們似乎已經忘記了自身的利益”[37]。相近詞匯的修改,用更合乎文章上下文語義的詞匯代替原詞匯,並且加重了《宣言》的語氣,讓語言變得更加尖銳化。例如:將成、徐譯本中“沒有感覺”[38]改為“無情”[39],將“多愁多情”改為“多愁善感”,將“利己主義”改為“利己”,將“得於善意”改為“認為天經地義”等。

第二類:用語類。從1938年到1947年10年之間,中國共產黨對《宣言》的理解也發生了較大變化,在話語的應用上形成了新民主主義的話語體系,因此在喬冠華的校訂本中將文章中部分話語換成了新民主主義話語體系中的重要術語。例如:將成、徐譯本中“有產者”改為“資產階級”﹔“物品”[40]改為“商品”[41]﹔“佔有”[42]改為“剝削”[43]等等。

第三類:實質意義類。根據新時期中國共產黨對馬克思主義理論的理解與掌握,進行了具有實質意義上的修改。例如:將成、徐譯本中“舊歐羅巴底一切勢力已經聯合起來,進行反對這巨影的神聖的攻擊”[44]改為“為了根絕它,舊歐羅巴底一切勢力已經聯合起來,組成了一個神聖同盟”[45]﹔“過去有那一個世紀曾經夢想到這樣的生產力是在社會勞動底懷抱裡瞌睡著呢?”[46]改為“過去有那一個世紀,曾經夢想到在社會勞動底懷抱裡,積蓄著這樣的生產力”[47]。

可見,雖然喬冠華是對成仿吾、徐冰譯本的校訂,但就其內容而言,無論是語詞的尖銳化、用語的變更還是實質意義的修改,都具有較大的研究價值,從譯者、依據的藍本、內容改動三個方面來說,這顯然是一個新譯本。

第三,1954年《馬克思恩格斯文選》中《宣言》譯本的由來。

1954年蘇聯外國文書籍出版局出版的漢文版《馬克思恩格斯文選》中《宣言》譯本,是否應該算獨立譯本?

首先,可以肯定的是在1954年蘇聯外國文書籍出版局出版的《馬克思恩格斯文選》(第一卷)1∼41頁確實刊登了卡·馬克思和弗·恩格斯合著的《宣言》,但隻有4個序言,分別是“1872年德文版序、1882年俄文版序、1883年德文版序、1890年德文版序摘錄”,出版局聲明:“本版《馬克思恩格斯文選》(兩卷集)中文譯文內容,相當於一九五二年由蘇共中央附設馬克思恩格斯列寧斯大林學院編就,由國立政治書籍出版局出版的第一卷俄文版本”的內容,尾頁則注明為“集體翻譯,唯真校訂”。人民出版社於1958年1月對莫斯科《馬克思恩格斯文選》(兩卷本)進行重印,卷末的《重印后記》中就《馬克思恩格斯文選》中的《宣言》來源進行了說明。這篇署名唯真的《重印后記》內容如下:“本書第一卷和第二卷中譯本的出版,實是多數同志直接響應中共中央直屬高級黨校教學工作急迫需要分工合作的結果。除了第一卷所載共產黨宣言基本上按照原已由唯真個人負責譯校出版過的[百周年紀念版]譯本轉載而外,所有第一、第二兩卷全部著作,都是由紀濤、杜章智、張企、屈洪、尤開元五人在蘇聯同志烏拉洛娃和索洛維也夫直接協助下集體譯出的。”[48]

由此,可以看出1954年《馬克思恩格斯文選》所刊登的《宣言》主要是對1949年莫斯科外文書籍出版局出版的“百周年紀念版”漢譯本的“轉載”,而非重新翻譯,因此不能稱為新譯本。而且,就內容而言,《馬克思恩格斯文選》中的《宣言》文體特征和“莫斯科百周年紀念版”一樣,如在地方性名詞、人名下面加了下劃線,如美國、俄國、恩格斯等﹔對一些概念進行了頁下注釋。這些也都顯示了“轉載”的痕跡,不過在排版上也略有不同,如《馬克思恩格斯文選》中注釋採用了阿拉伯數字“1、2、3”,“莫斯科百周年紀念版”則為“注一、注二、注三”,《馬克思恩格斯文選》是橫版排版,而“莫斯科百周年紀念版”為豎版排版,在語言方面,前者更接近現代漢語,如把“底”變成了“的”等。對文字的修訂是極少的,如將百年紀念版“它第一次表明了人類底活動能夠作出什麼樣的事情來”[49]改為“它第一次表明了人類的活動能夠達到怎樣的成就”[50]。

此外,在這篇《重印后記》中,可以看出1949年莫斯科外文書籍出版局出版的“百周年紀念版”漢譯本是由“謝唯真”翻譯的,具體內容王保賢在《編譯局〈共產黨宣言〉“莫斯科百年版”譯本的幾個問題》[51]中進行了充分論証,此處不予贅述。但值得補充的是,在《重印后記》中還進一步補充了“百周年紀念版”漢譯本的翻譯參照本,具體如下:“這裡應該特別指出的是:在本書翻譯過程中,大家不僅盡量利用了先前由莫斯科外國文書籍出版局人員翻譯或出版過的相應譯本,而且悉心參照了由國內先后從事經典著作介紹工作者負責完成的某些單篇譯本和合訂譯本,其中主要包括共產黨宣言的三種譯本(陳望道譯本、成仿吾、徐冰譯本、博古譯本),……”[52]

由此,可以看出,1949年莫斯科外文書籍出版局出版的“百周年紀念版”,主要是謝唯真根據德文版,參考國內陳望道譯本、成仿吾、徐冰譯本、博古譯本進行重新翻譯的。

第三,1953年成仿吾的校譯本的源流考証。

王保賢將此譯本與成仿吾、徐冰譯本歸為一個系統,認為這是同一個校譯本,“新中國成立后,該譯本在1953年即馬克思誕辰135周年之際,經過重新校譯,同時由中國人民大學和東北師范大學內部印行過”[53]。高放在梳理23種漢譯本時則將此譯本單列,指出“中國人民大學於1953年12月5日出版了《共產黨宣言》新版本,封面寫明‘馬克思誕生一百三十五周年紀念版’,裡封寫明成仿吾、徐冰合譯,又加上(校譯版),印數2349冊,定價0.26元”。並強調譯本確實做了一些改動,如將“一切過去社會的歷史是階級斗爭的歷史”改為“一切從來底社會底歷史是階級斗爭底歷史。”

譯者成仿吾本人在《我翻譯〈共產黨宣言〉的經歷》中曾提及此譯本,“為了紀念《宣言》出版一百零五周年,我於1952年在中國人民大學又將延安版稍加校正印出了很少份數,供校內使用。”[54]

這裡可以看出,第一,該譯本印刷數量少,僅有兩千多冊,且“供校內使用”,其影響較小。第二,從成仿吾的論述能看出他是“將延安版稍加校正印出了很少份數”,“稍加”可以看出該譯本修訂的內容不多。第三,成仿吾也曾說這個譯本的“譯文還是很難滿意的”[55]。最重要的是,1974年,成仿吾“奉調從山東來京,專門從事‘馬恩著作中文譯本的校正工作’,中央並給了我幾名助手。從1975年初起我在助手們的幫助之下,對《宣言》進行了較嚴格的校正工作。”[56]1974年,中央黨校成立了“成仿吾小組”,由北京外國語學院德語教授李逵六擔任組長,和成仿吾一起展開重新翻譯、校訂《共產黨宣言》、校譯《哥達綱領批判》、《社會主義從空想到科學的發展》、《路德維希·費爾巴哈和德國古典哲學的終結》、《馬克思恩格斯關於歷史唯物主義的通信選》和《反杜林論》等著作[57]。

在這次翻譯中,成仿吾從北京圖書館找到了1848年的德文原版《共產黨宣言》,對照了國內外出版的6個德文版本與德文原版中不同程度的差異,對譯稿再次進行了修改。這次翻譯從拉開翻譯工作序幕到印制出《共產黨宣言》大字送審本,歷時整整兩年。且譯本質量得到朱德的肯定,送審本報送朱德僅僅三天,這位年高九秩的革命家就坐在了《共產黨宣言》譯者的對面促膝而談,“當他見到我的時候,就說這個譯本很好,他一口氣就讀下去了。他強調指出,我這工作是根本性的工作,因為這部經典著作講的都是一些根本問題,如階級斗爭問題、民族與國家問題、家庭與婦女問題等等,都講清楚了”[58]。

鑒於譯本是由同一作者進行的第二次修訂,研究中應該將這兩者歸為同一“系統”,之所以將1953年的成仿吾校訂本與1978年的校訂本歸為一個“系統”,而不是將1938年的成仿吾、徐冰譯本、1953年的成仿吾校訂本與1978年的校訂本歸為一個“系統”,這是因為1938年翻譯時是成仿吾、徐冰一人一半對書籍進行翻譯,“這一年中央宣傳部弄到了《宣言》的一個德文小冊子,讓我們翻譯出來。於是我們把書分成兩部分,我譯前半部,徐冰譯后半部”[59],而1953、1978年均以成仿吾為主進行修訂,如1953年修訂時就“沒有去麻煩徐冰同志了”[60]。可以說,譯者發生了變化。而且,1978年成仿吾譯本在1953年譯本的基礎上再次進行了修改,已經包含了他在1953年對譯本的理解。可以說,1978年成仿吾譯本無論是參與人員、修訂的幅度、參閱的材料等較之1953年都要更完善。因此,筆者認為二者作為一個“系統”,可直接將1978年的成仿吾最后一次翻譯的《宣言》作為獨立譯本,而沒有將1953年校訂本單列為譯本。

第四,中央編譯局譯本“系統”。

當前,學界對建國前的7個《宣言》漢譯本研究文章較多,譯本的厘定比較明確且在諸多問題上基本達成共識,但建國后中央編譯局出版的一系列《宣言》譯本則由於缺乏對新材料的挖掘,研究比較薄弱,諸多問題有待進一步理清。王保賢在《編譯局〈共產黨宣言〉漢譯本考》中經過文本考証,根據按照譯者來劃分譯本的標准,認為中央編譯局譯本“最初是在1964年出版的,1958年的譯本不是編譯局本,而是唯真譯校本”[61]。因此這裡探討的中央編譯局譯本主要是1964年9月譯本、1978年譯本、1995年6月譯本、2009年12月譯本。

當前學界存在兩種劃分方法,一種觀點認為應該將其視作一個整體,即統稱編譯局譯本,如王保賢認為“中共中央編譯局的譯本(可簡稱為‘編譯局譯本’),歷經多次修訂,通常都由人民出版社出版,但在1998年以后,也由中央編譯出版社出版過(到目前為止,該社已在兩個時期出版了三種不同的版本),但這兩個出版社出版的編譯局譯本,也隻能算作一種譯本,而不能把它們統計為多種譯本”﹔一種認為編譯局每一次修訂都可以算一個新譯本,如楊金海、高放。縱觀建國以來《共產黨宣言》的單行本,在首頁或末頁都曾注明版本、版次,如1964年的單行本是“1949年9月第1版,1964年9月第6版”。1992年的單行本寫“1992年3月第2版”,1997年的單行本寫“1997年8月第3版”。顯然,這裡出現了版次從6版倒回2版、3版,而且還沒有第1版標識的情況,即中央編譯局譯本單行本版本群出現版次標識混亂的現象。但從版本學角度看,版次變化代表的是原作者對原作品的修訂,也是可以成為新版本出現的一個重要的標識,而不是劃分“新譯本”的標准。可以說,中央編譯局的這4個版本是同一譯者在同一出版社出版不同的版次而已,將它們劃分為一個譯本有一定的合理性。

然而,如深究之,卻仍存在諸多疑點。中央編譯局一直有著“集體翻譯”的傳統,諸多譯作都是集思廣益的結果、集體智慧的結晶,不可能由個人署名。1949年5月,中央決定成立中央俄文編譯局,從各地調集俄文翻譯人才。俄文編譯局成立后,開始翻譯蘇聯出版的馬列主義理論著作。同年,宣傳部設立斯大林全集翻譯室,專門從事斯大林著作的翻譯工作。1953年1月29日,經毛澤東批准,中共中央決定:“將中央俄文編譯局與中央宣傳部斯大林全集翻譯室合並,並以此二單位為基礎成立馬恩列斯著作編譯局,其任務是有系統地有計劃地翻譯馬克思、恩格斯、列寧、斯大林的全部著作。”中央編譯局成立后,於1953年啟動《斯大林全集》的編譯工程,“《斯大林全集》中文版第1卷於1953年9月正式出版,這是中央編譯局成立以后第一部問世的譯作,是翻譯工作者、理論工作者、蘇聯專家和我國漢語專家團結協作、集思廣益的結晶。《斯大林全集》第1卷的編譯實踐,為后來《列寧全集》中文第1版和《馬克思恩格斯全集》中文第1版的編譯工作樹立了樣板,提供了寶貴經驗”[62]。“樣板”“經驗”都說明,在翻譯中翻譯工作者、理論工作者、語言專家相結合進行翻譯的方式得以延續。此后,在很多馬恩文獻翻譯的末頁都會看到“集體翻譯”的字樣。這種集體翻譯的方式,“通常是若干人組成一個小組,譯品先由初學者初譯,然后彼此互校,經返回原譯者修改后交給一名較熟練的同志初步定稿,下一道工序由定稿員直接審定,或經校審后再呈最后定稿人審定。最后送局領導審查。有一段時間,譯稿還須送校審室或資料室加工或審查,送專門管修辭的同志從中文方面加以潤色。有的文章在付排前還送局外專家或機構進行咨詢”[63]。由此看來,中央編譯局的譯本都是經過多道工序,經過多人校訂而成。從1964年到2009年,中央編譯局的翻譯人員也在不斷發生變化,2009年的“集體”與1964年的“集體”自是不同。嚴格說來,中央編譯局作為單位,“集體”內部的變化也可以說是譯者變化。從這個角度來說,統稱為中央編譯局譯本,忽略4個版本之間的差異似乎又不太合適。

最重要的是,中央編譯局的4個版本年限跨度較大,每一修訂力度較大,僅注釋就從1964年9月版的29個增加到1992年3月版的44個,再增加到1997年8月版的47個,最后減少為2009年版的45個。每次修訂都是建立在國家層面對馬克思主義理論認識有較大發展基礎之上,建立在新文獻挖掘與參考之上,因此,每個版本都有較大研究價值。此外,在此期間,中國共產黨對馬克思主義經典著作基本觀點的主題也發生了轉換,如從“階級斗爭為綱”到“以人為本”的科學發展觀和和諧社會建設,從單純的計劃經濟到社會主義市場經濟等[64]。鑒於此,筆者認為,可以像龔育之[65]那樣將中央編譯局的版本群稱為“中央編譯局譯本系統”。以此類推,當前發現的17種陳望道版本也可以算一個“系統”。在探究馬克思主義理論在中國的傳播發展過程中,還是應該將每次修訂版作為重要文本展開比對和分析。

基於以上分析,我們可以看出,當前可考証的《宣言》漢譯本建國前存在7個,分別是陳望道譯本、華崗譯本、成仿吾、徐冰譯本、陳瘦石譯本、博古譯本、喬冠華譯本、莫斯科譯本﹔建國后存在一個包含4個版本的中央編譯局譯本系統和一個獨立譯本即1978年成仿吾譯本。

注釋:

[1]聶錦芳:《版本考証與文本解讀、思想研究的關系辨析——以〈德意志意識形態〉為例》,《馬克思主義與現實》2007年第3期。

[2]楊金海:《〈共產黨宣言〉與中華民族的百年命運》,《光明日報》2008年7月3日﹔《馬克思主義中國化源頭一瞥——從〈共產黨宣言〉重要語句的中文翻譯說開去》,《黨的文獻》2011年第6期。

[3]高放:《〈共產黨宣言〉有23種中譯本》,《中共天津市委黨校學報》2009年第2期。

[4]黃忠廉:《〈共產黨宣言〉漢譯考》,《讀書》2009年第4期。

[5]王保賢:《譯本·版本·版次:對〈共產黨宣言〉“中譯本”的再清厘》,《中國社會科學報》2010年8月19日,第6版。

[6]陳家新:《〈共產黨宣言〉在中國的翻譯和版本研究》,《中國國家博物館館刊》2012年第8期。

[7]高放:《〈共產黨宣言〉有23種中譯本》,《中共天津市委黨校學報》2009年第2期,第5頁。

[8]董大年主編:《現代漢語分類大詞典》,上海辭書出版社2007年版,第567頁。

[9]王保賢:《譯本·版本·版次:對〈共產黨宣言〉“中譯本”的再清厘》,《中國社會科學報》2010年8月19日,第6版。

[10]辭海編輯委員會:《辭海》(1999年縮印本),上海辭書出版社2000年版,第1787頁。

[11]中國社會科學院語言研究所詞典編輯室:《現代漢語詞典》(2002年增補本),商務印書館2002年版,第34頁。

[12]周一平:《中共黨史版本學基本理論問題初探》,《黨史研究與教學》2002年第1期。

[13]辭海編輯委員會:《辭海》(1999年縮印本),第1787頁。

[14]邊春光主編:《出版詞典》,上海辭書出版社1992年版,第228頁。

[15]柯平、王國強:《關於版本學若干問題的探討》,《鄭州大學學報》(哲學社會科學版)1997年第5期。

[16]黃國秋、田伏隆:《蜀魂是我國最早全文翻譯〈共產黨宣言〉的人》,《學習與探索》1983年第2期。

[17]陳家新:《〈共產黨宣言〉在中國的翻譯和版本研究》,《中國國家博物館館刊》2012年第8期。

[18]高放:《〈共產黨宣言〉有23種中譯本》,《中共天津市委黨校學報》2009年第2期。

[19]金建陵:《尋訪最早的〈共產黨宣言〉中文全譯本》,《檔案與建設》2002年第2期﹔《南社在傳播馬克思主義中的作用》,《南京理工大學學報》(社會科學版)2002年第6期。

[20]高放:《〈共產黨宣言〉有23種中譯本》,《中共天津市委黨校學報》2009年第2期。

[21]1908年6月22日,日本東京發生“赤旗事件”。日本社會主義分子在東京神田錦輝館召開歡迎山口義三出獄大會。大會在即將結束時,揭示兩面紅色旗幟,旗上繡有“無政府主義”、“無政府”等白色大字,由社會主義直接行動派(強硬派)的荒煙寒村、大杉榮等高舉游行上街。其用意原為刺激議會政策派(緩進派),卻與警察發生沖突,而演變為大規模的械斗事件。

[22]方積根、胡文英:《海外華文報刊的歷史與現狀》,新華出版社1989年版,第160頁。

[23]楊奎鬆、董士偉:《海市蜃樓與大漠綠洲 中國近代社會主義思潮研究》,上海人民出版社1991年版,第55頁。

[24]章開沅:《實齋筆記》,陝西人民出版社1998年版,第231∼243頁。

[25]楊天石:《天義報、衡報》,《辛亥革命時期期刊》第3集,人民出版社1983年版,第334∼358頁。

[26]楊奎鬆、董士偉:《海市蜃樓與大漠綠洲 中國近代社會主義思潮研究》,第56頁。

[27][日]近代日本思想史研究會著:《近代日本思想史》,那庚辰譯,商務印書館1991年版,第83頁。

[28]木村泉:《〈共產黨宣言〉的傳播·翻譯史概觀》,《經濟動態》2008年第6期。

[29]陳家新:《〈共產黨宣言〉在中國的翻譯和版本研究》,《中國國家博物館館刊》2012年第8期,第128頁。

[30]高放:《〈共產黨宣言〉有23種中譯本》,《中共天津市委黨校學報》2009年第2期,第5頁。

[31]范鳴強:《紅色經典第一書:〈共產黨宣言〉漢譯圖典》,中共中央黨校出版社2012年版,第305頁。

[32]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,延安解放社1938年版,第17頁。

[33]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,中國出版社1947年版,第15頁。

[34]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第48頁。

[35]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第45頁。

[36]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第45頁。

[37]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第42頁。

[38]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第19頁,同段落的以下幾個詞匯出處相同。

[39]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第17頁。

[40]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第33頁。

[41]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第30頁。

[42]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第29頁。

[43]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第27頁。

[44]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第15頁。

[45]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第13頁。

[46]成仿吾、徐冰:《共產黨宣言》,第22頁。

[47]成仿吾、徐冰譯(喬冠華校):《共產黨宣言》,第20頁。

[48]集體翻譯、唯真校訂:《馬克思恩格斯文選》,人民出版社1958年版,第544頁。

[49]莫斯科:《共產黨宣言》,外國文書籍出版局1949年版,第40頁。

[50]集體翻譯、唯真校訂:《馬克思恩格斯文選》,第11頁。

[51]王保賢:《〈共產黨宣言〉“莫斯科百年版”譯本的幾個問題》,《中華讀書報》2011年8月3日,第14版。

[52]集體翻譯、唯真校訂:《馬克思恩格斯文選》,第544頁。

[53]王保賢:《譯本·版本·版次:對〈共產黨宣言〉“中譯本”的再清厘》,《中國社會科學報》2010年8月19日,第6版。

[54]成仿吾:《共產黨宣言》,第68頁。

[55]成仿吾:《我翻譯〈共產黨宣言〉的經歷》,《中國翻譯》1983年第1期。

[56]成仿吾:《共產黨宣言》,第68頁。

[57]李逵六:《成仿吾同志譯事回憶》,《中國翻譯》1984年第8期。

[58]成仿吾:《共產黨宣言》,第68頁。

[59]成仿吾:《我翻譯〈共產黨宣言〉的經歷》,《中國翻譯》1983年第1期,第13頁。

[60]成仿吾:《我翻譯〈共產黨宣言〉的經歷》,《中國翻譯》1983年第1期,第14頁。

[61]王保賢:《編譯局〈共產黨宣言〉漢譯本考》,《中國延安干部學院學報》2012年第4期。

[62]顧錦屏、陳聰:《馬克思主義經典著作編譯工作六十年》,俞可平主編:《馬列經典在中國六十年》,中央編譯出版社2010年版,第6頁。

[63]王錫君:《贊集體翻譯》,俞可平主編:《馬列經典在中國六十年》,第249∼250頁。

[64]李惠斌、周凡、朱昔群:《經典著作基本觀點六十年中的主題轉換》,俞可平主編:《馬列經典在中國六十年》,第69、81頁。

[65]龔育之先生在《同施拉姆教授的談話》(一九八四年四月二日)中談到《毛澤東選集:各種版本的源流》時說:“全國解放以前出版的《毛澤東選集》的版本,據我所知,有五個系統。(一個版本在一個地方出了,其他地方翻印或者基本上按著它的樣子再出,就算同一個系統。)”(中共中央文獻研究室:《文獻和研究》(一九八四年匯編本),解放軍出版社1986年版,第243頁)。可以說,就龔育之先生的劃分來看,重要的不是版次的變更,而是底版自身作為“系統”的存在。

(作者單位:華東師范大學人文社會科學學院)