回憶在陳雲身邊的日子

趙天元,1982—1992 年期間在陳雲身邊工作,負責陳雲的貼身警衛及生活、醫療等行政協調工作。

問:能否回憶一下您最初到陳雲同志身邊工作時的情景?

答:我是1978 年參軍來到中央警衛師(后來的中央警衛團)的,入伍第三年的一天,我接到通知要我到中南海中央警衛團干部科,和我同去的還有其他大隊的幾位同志,在一個會議室裡我被三位領導模樣的同志詢問了工作和家庭情況。不久后的一天上午,教導員通知我到中南海西樓找中央警衛局牟副局長,他說:“根據工作需要,准備調你到陳雲同志身邊做警衛工作……”陳雲是我們黨的元老,長期擔任黨和國家的重要領導職務,聽到這個消息,我既向往又激動。

兩天后的上午,牟副局長帶我去見陳雲。來到陳雲辦公室,牟副局長向他簡單介紹了我。我向他問好,他一邊答應著,一邊笑著朝我點頭,隨手接過牟副局長遞過去的寫有我名字的紙條,看過我的名字后他問:“趙錢孫李,天元(圓)地方。什麼地方人呀?”

我說:“河南沁陽。”

牟副局長示意我寫在紙上。桌上有舊台歷紙,我就在其中一張舊台歷紙上寫下“河南沁陽”四個字。

他看著說:“河南沁陽,產小米的地方,那小米過去是給皇帝進貢的。你知道嗎?”

“我隻知道老家的小米好吃,可不知道過去還是給皇帝進貢的。”

“你們那裡的小米好哇,回去可以給他們宣傳宣傳,讓他們都知道……”他笑了。

散步的時間到了,我們陪同陳雲走出屋外。他邊走邊指著我對大家說:“這位小同志是‘第一’,趙錢孫李,趙是第一,天、元也都是第一。你有弟弟嗎?你要是有個弟弟,就該讓他叫地方了,天元(圓)地方嘛。”說得周圍的人都笑起來。這一笑,使我剛來時那種緊張的心情一下子放鬆了。

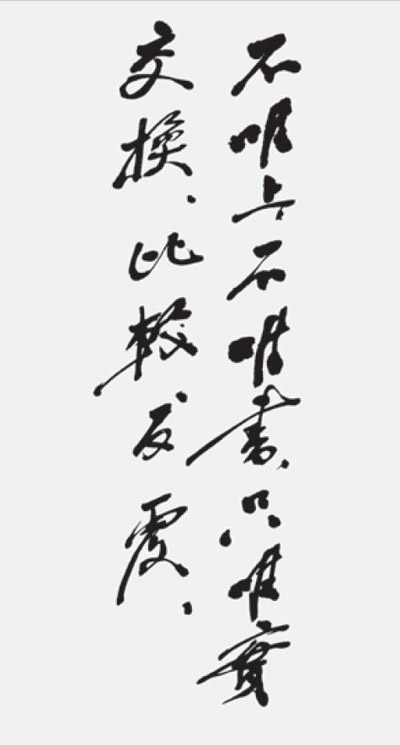

陳雲給趙天元的題字“小米”的碑拓

當時在他身邊工作的有一位北京醫院的護士叫趙貴華,陳雲每次喊“小趙”,我們兩個都齊聲答應。后來有一次,陳雲突然對我說:“你們沁陽不是產小米嗎?那就叫你趙小米吧,可以嗎?”

我說:“可以,這就分清了。”從此,“小米”這個名字就漸漸叫開了。

問:在陳雲同志身邊工作十年,陳雲同志身上哪些品質讓您印象深刻?

答:陳雲身上有很多優秀品質值得我學習。我印象最深的一是他酷愛學習、善於學習﹔二是他凡事實事求是,重視調查研究。

學習是陳雲生活中不可缺少的內容。他曾說過:“每個共產黨員要隨時隨地在工作中學習理論和文化,努力提高自己的政治水平和文化水平,增進革命知識,培養政治遠見。學習的敵人,是自己的滿足,或者不願學習。我們反對那種‘自高自大’‘自稱高明’的傾向,反對那種不願學習或者對學習沒有信心的現象。一個共產黨員是難得有機會長時期在課堂上學習的,因此,必須善於在繁忙的實際工作中,自己爭取時間去學習,這一點必須有堅持的精神才能做到。”

時至晚年,他的學習興致仍不減當年,同時也深深地影響著我們這些他身邊的工作人員。他常在學習上給大家以具體的幫助和指導。

他總跟我說:“‘小米’,你還年輕,要多學點東西。哲學一定要學,學好哲學,終身受用,對你一輩子都有好處。”他還說:“哲學要學會學通不容易。學習的時候要做筆記,把遇到的問題記下來,可以找幾個人討論討論……”

有一次,我在王府井書店買了兩本《簡明世界通史》。陳雲知道后說:“怎麼不買中國的呢?應該先看中國的,再看世界的。你應該先看正統的史書。……學習歷史先讀現在的教科書就行。學了歷史同時也就學了地理了,因為歷史事件離不開地理,二者是分不開的。其中還包括人文物產知識。這一個問題要涉及多方面的知識,所以學習時要有聯系,要注意聯想,要全面。”

他經常在散步時隨口考查我們一些歷史、地理知識,以這種方式督促我們學習。有一次,陳雲聽說我們買了一張世界地圖和一張中國地圖挂在值班室,就笑著說:“我考試考得四鄰不安,你們知道考完中國地理還要考世界地理。我書櫃裡有兩本《各國概況》(上下冊)和一本《世界知識年鑒》,你們拿去看吧……”

陳雲同志身上另一個品質就是實事求是,非常重視調查研究。

有一年春節前陳雲在杭州汪庄會見中共浙江省委書記李澤民及省委常委,他把事先題寫的一張“不唯上、不唯書、隻唯實,交換、比較、反復”的條幅送給了李澤民。陳雲告訴大家:在延安的時候,我曾經仔細研究過毛主席起草的文件、電報。在讀了毛主席起草的全部文件、電報之后,感到裡面貫穿著一個基本指導思想,就是實事求是。他說:隻有從實際出發,實事求是地研究處理問題,這才是最靠得住的。這15 個字,前9 個字是唯物論,后6 個字是辯証法,總起來就是唯物辯証法。

怎麼做到實事求是,當然就是搞調查研究。在花了很長時間講了對這15 個字的理解后他補充說:“我還有一個意見,請你們考慮。搞調查研究有兩種辦法:一種是親自率工作組或派工作組下鄉下廠,這當然是十分必要的﹔另一種是每個高中級干部都有敢講真話的知心朋友和身邊工作人員,通過他們可以經常聽到基層干部群眾的呼聲。……后一種調查研究,有‘真、快、廣’的特點。所謂‘真’,就是他們敢於反映真實情況,敢講心裡話。因為他們信得過你,知道你不會整他們。我就有這樣一些朋友。所謂‘快’,就是當問題處於萌芽狀態時,能夠及時發現。所謂‘廣’,就是全國各省市、各行各業,都有許多高中級干部,包括離退休的。在某種意義上講,后一種調查研究比前一種調查研究更重要一些。兩種調查研究都有必要,缺一不可。”

陳雲同志自己非常注重調查研究。一個時期,媒體對農村萬元戶的宣傳過熱。熱到一些不了解農村情況的人還以為萬元戶成了普遍現象。陳雲是不相信這種宣傳的,因為他了解中國農村的情況,他擔心這種脫離實際的宣傳,會導致一些領導者昏昏然,作出不切實際的決策。

1985 年夏天,我回鄉探親之前,他交代給我一個任務,要我對我們村農民的收入情況做一次認真的調查。

我的家鄉位於豫西北,是一個有3000多人口的大村,是鄉政府所在地。這裡一馬平川,交通便利,土地肥沃,人均耕地一畝半多,全部水澆地,以種植業為主,生活水平中游。回到村裡,我以親戚、鄰居、同學家作為調查對象,進行實地走訪調查,並做了筆記。

陳雲手跡

回來后,我向陳雲匯報了我的調查情況:“我對姐姐家、岳父家和街坊鄰居家、同學家做了調查,全家一年地裡所打的糧食、棉花、藥材等折成款,再加上養些豬呀、雞呀這些收入,減去所有的投資,包括種子、化肥、農藥、水電、提留、飼料等費用,最后算下來,結果是人均一年收入不到200 塊錢。”我還告訴他:“我們村沒有萬元戶,在我們的鄰村也沒聽說有,在整個縣有。萬元戶是個別的,佔的比例小得很,這些人多是一些做生意的,屬於暴富。”

不光是我,但凡有工作人員回鄉,他都分派有調查任務。廚師晏曉章家是江西的,反饋回來的情況是人均年收入200元。秘書顧宗宏岳父家是河北的,連家裡的柴禾都算上才130 元。警衛員朱吉星家是山東的,反饋的情況是人均收入也不到200 元……陳雲通過多種途徑進行的大量調查研究成果在當年9 月中國共產黨全國代表大會上他的講話中體現了出來:“對於糧食生產,我們還是要抓緊抓好。農村實行聯產承包責任制,農業生產發展了,農民收入增加了,生活得到了改善。農民中從事農副業致富的,有‘萬元戶’,但只是極少數。前一時期,報紙上宣傳‘萬元戶’,說得太多,實際上沒有那麼多,宣傳脫離了實際,現在有些農民對種糧不感興趣,這個問題要注意……”

問:您照顧陳雲同志的日常起居,與陳雲同志及他家人朝夕相處,對陳雲的家風有什麼感受?

答:陳雲的品格風范在黨內有口皆碑,陳雲束身自重,對自己要求很嚴,家風塑造主要通過他的言傳身教,最讓我印象深刻的就是他生活簡朴和廉潔自律。

陳雲生活簡朴,一把七毛五分錢的刮胡刀,用了整整60 年。他給我講過這把刮胡刀的來歷:1935 年他從上海乘蘇聯輪船到海參崴,上了船后,發現自己的胡子好長,想到應該刮刮胡子,可是沒有刮胡刀,自己上岸買又怕被國民黨特務發現。於是就把錢交給蘇聯船員,請船員下船去幫他買了這把刮胡刀。

陳雲使用了60 年的刮胡刀

他的棉被心是日軍投降后韓光送給他的,穿了整整39 年,打了32 處補丁,后來捐贈給了遼沈戰役紀念館。他常穿的三條毛褲,布滿了大大小小若干個補丁。他一直替換使用的兩根質地像軍用寬背包帶的腰帶,在我剛到他身邊工作時就已經發毛、脫線,用黃布縫補過,一直用到他去世。他每天用的一把牛筋梳子,一直用了45 年,斷齒15 根……

能反映他廉潔自律的事情就更多了,我講一件小事。1985 年5 月的一天上午,中央警衛局的一位同志送來了一台日本產的比較高級的收錄機。當時陳雲正在和許秘書談話,不便打擾,這位同志就把收錄機放到值班室,並囑托我轉達這是中直管理局送給首長們用的,送了好幾台,別的都比較大,這台小一點。首長的利用率高,使用起來也方便。

陳雲關注國際、國內形勢。每天准時收聽中央人民廣播電台早晨6 點半或7 點的“新聞和報紙摘要”、晚上8 點的“各地人民廣播電台聯播”及早、中、晚三次“國際新聞與時事”。對他來說,收錄機是不可或缺的。此前,他一直使用著一台磚頭那麼大,隻有一個喇叭的小收錄機,是他的小女兒陳偉蘭買給他的。因為年頭久,這台收錄機已經太舊了,音質差、噪音大,這次拿來的這台新收錄機有四個喇叭,音質很好。於是午飯前,我把這台收錄機送到他辦公室,簡單介紹了機子的來歷和功能,把新機子給換上就吃飯去了。

沒想到午休時,他躺了一個小時未能入眠,下午一起床就讓我去叫許秘書。許秘書來后,他說:“中午沒睡好覺,就是這個錄音機給鬧的。這是怎麼回事?”許秘書給他做了一番解釋,但他還是堅決地說:“你告訴他們,把這個機子拿走。”

下午他工作忙,沒有再顧及此事。吃過晚飯,到了聽新聞的時間了,我趕忙把頻道調好,並試探著說:“新聞馬上就開始了,來不及換機子了,首長就先聽一會兒吧!”我想:他聽后也許會因為這個機子好而把它留下。誰知他聽完新聞就叫我,說:“這個機子好是好,但我還是用自己的好,我這個舊機子是130 塊錢買的,自己掏錢用著踏實。”我還試圖勸他留下,但他不容置疑地說:“我不用,不開此例。”

我不得不又“請出”原來那台又舊又小的收錄機。晚上睡覺前,他語重心長地說:“把那個錄音機拿走了,我心裡也踏實。”

又過了大約半年,兒子陳元為陳雲送來一台新收錄機。

陳雲問:“這是哪裡來的?”

陳元說:“這是我用工資給爸爸買的。音質還可以,你這個機子也該換了。”

他滿意地說:“用自己的錢買來的可以,不要用公家的錢。”

陳元走后,他指著新收錄機說:“這是兒子孝敬老子的,自己花的錢,心裡踏實。”

問:陳雲同志戎馬一生,值得回憶的事情很多,晚年有沒有跟您提起他年輕時候的事情?

答:陳雲給我講過很多生動的故事,我印象最深的是長征時他出川的一段經歷。

紅軍長征前,中共中央主要通過上海地下黨組織同共產國際聯系,由於上海地下黨遭到嚴重破壞,這一聯系中斷。而紅軍長征及遵義會議的情況,都需要盡快向共產國際匯報,以爭取支持。因此,遵義會議后,中共中央決定讓陳雲和潘漢年去上海恢復黨的地下工作。我日記中記錄有陳雲給我講的他的這段經歷:

當時我離開紅軍隊伍是絕對保密的,隻有(毛)主席、朱老總、(周)總理、張聞天、王稼祥等幾個中央領導知道,劉伯承親筆寫了兩封信讓我帶著。

從四川到上海一路都是國民黨統治區。我打扮成商人,化名叫廖家駿,有個小學校長陪著,事先預料會碰到國民黨的小股部隊,果然路上碰到了國民黨的一個班,我就裝著解手,混過去了。后來在教育局長家吃飯,隻吃飯,不說話,因為教育局長的哥哥是國民黨軍的營長,我怕不是本地口音暴露了身份。

到了成都,我拿著劉伯承的親筆信去找劉伯承的一個朋友,這個人是銀行總經理。他問我姓什麼,我說姓廖,開始他不敢接待,我就嚇唬他說:“那我去住旅館。”他趕快說:“那怎麼行!”我就住在了他那裡。我讓一個當差的去買兩包“白金龍”香煙,給了他五塊錢,找的零錢都不要了。那個當差的說:“廖先生很有錢。”又一個當差的問我:“廖先生,還有什麼事要辦嗎?”我又給了他五塊錢,讓他去買點東西,剩的錢又歸他了。晚上我去洗澡,警察見了都趕快給我打敬禮,因為我是總經理的客人。洗澡時我不敢讓別人搓背,因為身上穿的是綢衫,可腳上有老厚的繭子,與身份不相符,怕暴露自己的身份。在成都住了一晚上,離開成都時,我要當差的給拿些信紙信封來,說要給總經理寫信,然后,我把多余的印有他們銀行名字的信紙信封都裝起來帶走了,以便日后有情況時好冒充他們銀行的職員。到延安以后我給周總理、鄧大姐、劉伯承等人講起這件事,他們都說當時要這信紙信封要得好。

從成都到了重慶,又拿著劉伯承的信去找劉伯承的弟弟。他是開藥鋪的。我找到了藥鋪,那裡人說他不在。我說:“他不在我就到他家去找。”那個人說:“你認識他家嗎?”我說:“怎麼不認識,不就是爬十八層樓梯嘛。”劉伯承告訴了我他家的詳細地址。說著我就去了他家。劉伯承的弟弟當時也在藥鋪,他趕快回家,一個勁地向我道歉:“實在對不起,剛才在鋪裡怠慢了你。”原來他以前上過當。我在他家住了個把星期。

我是半路長征,從屁股后頭出來的。在重慶,劉伯承的弟弟給我買的船票。那個小學校長陪了我一路,並不知道我是誰,隻知道我姓廖,是中央的大官。

船順江而下,到武昌,別人都下船了,我對同船上的人說我不下去了。沒敢下去,這裡國民黨特務很多。那時,四川發行的貨幣隻能在四川用,到上海不能用。在重慶我把剩余的路費川幣換了一隻金戒指,反正金子在哪兒都通用。后來就順利到了上海。

有一次,他指著臥室抽屜櫃上的一隻舊皮箱對身邊工作人員說:“這皮箱比你們的年齡都大。”

一位新來的護士說:“這不是您出川時用的嘛!”

他不解地問:“你怎麼知道這是我出川時用的呢?”

“我在電視裡看到的,看您出川時提著這隻箱子。有部電視劇《陳雲出川》就是演首長的,演首長的那個演員還挺像首長呢。”

他聽說有這麼部電視劇,很不高興,讓找來該電視劇的劇本,讓秘書讀給他聽。

此后不久的一天,陳雲聽完評彈磁帶后關了收音機。在我換磁帶時,他突然問:“你看過《陳雲出川》這部電視劇嗎?”

我答道:“看過。我覺得這個電視劇還可以。但我認為首長平時給我們講的一些出川時的情況比電視劇的內容還要精彩,可惜這些他們不知道,沒有寫進去,很遺憾。”

他說:“我歷來是不主張搞這些東西的,長征的時候犧牲了多少人,有多少好故事,我那點事又算得了什麼,就因為我是陳雲,是個大官,他們才寫這個電視劇的嘛。就這件事我要發一個聲明:這個電視劇與事實有出入,拍這個電視劇我本人不知道。”這部電視劇后來就沒有再上演。

陳雲出川時使用過的舊皮箱

陳雲是黨的第一代和第二代中央領導集體的重要成員。在他豐富而又曲折的經歷中,有許多可歌可泣的故事,但在生前,他一直不同意對他個人的各種宣傳。有關宣傳他的文章、書籍,隻要報到他那裡審閱,一律被他“扣下”。陳雲曾經寫下這樣一張條幅:“個人名利淡如水,黨的事業重如山。”他寫完后對我說:“我們每一個共產黨員都應該這樣做。”他的一生正是這樣做的。

這之后還有一件事情,有一天早上他拿起一張寫有字的舊台歷紙給我,上面寫著:“《四保臨江》不拍。”這是他前一天晚上睡覺前想到后怕忘了,隨手寫下的,他說:“你馬上告訴許秘書,《四保臨江》不要拍,劇本我不看。解放戰爭時期的戰役多了,這只是一個小的戰役,不值得拍。”他接著又說:“電視劇的事(指他的聲明),發到政治局委員。這個我已經給他們講過了。”

陳雲就是這樣一位為黨和人民的事業作出了偉大貢獻而又淡泊名利的人。正如他老人家1945 年在黨的七大上所說:“假設你在黨的領導下做一點工作,做得還不錯,對這個功勞怎樣看法?我說這裡有三個因素:頭一個是人民的力量,第二個是黨的領導,第三才輪到個人。可不可以把次序倒轉一下,第一是個人,第二是黨,第三是老百姓?我說不能這樣看。”他不光是這樣說的,更是這樣做的。

問:您能否回憶一下陳雲同志晚年有哪些興趣愛好?

答:評彈和書法是陳雲晚年的兩大愛好。

他認為評彈是評話和彈詞結合起來的藝術,內容豐富,演唱細膩。他曾和我講過:“我10 歲前就聽書,先是跟舅舅去聽,聽上癮了,有時候大人不去自己也想去,沒有錢不能進書場就偷偷去聽,有時就站在外面聽。”他說他是聽“戤壁書”出身,聽“英烈”的。戤是方言,斜靠的意思,過去流行在書場聽白書,一般都站在牆邊,將身體靠在牆上,所以叫“戤壁書”,也叫聽“站書”。由於是悄悄地站在陰暗處聽書,因此有一個俏皮的說法,叫聽“英烈”,即“陰立”的諧音。

陳雲在欣賞評彈節目

晚年他坐在辦公室的沙發上,除了看文件、看報紙、聽新聞,與人談話,其余時間多是聽評彈。評彈給他帶來了無窮樂趣和莫大的藝術享受,使他在工作之余、患病之時得到最好的休息和治療。他曾風趣地稱上海人民廣播電台常為他搞錄音帶的何佔春和修錄音機的陳繼亮是“保健委員”“半個醫生”,他說聽評彈可以起到“醫療作用”。

晚年陳雲聽的評彈書目之多,在全國怕是獨一無二的。他所存的錄音磁帶有700多盤,90% 以上是評彈磁帶。這些磁帶分兩種:一種是盒式磁帶,另一種是開盤式磁帶。盒式磁帶中,他最愛聽的是《玉蜻蜓》分回《騙上轅門》,這盤磁帶平時就擺放在他的小收錄機旁,方便隨時聽。開盤式磁帶中,他最愛聽的是《文武香球》(一套23 盤),其次是《包公和狄青》《七俠五義》《鬧東京》《霸王庄》《玉蜻蜓》,評話《英烈》等。就在他去世的前夜,他點名要聽《鬧東京》,一直聽到夜裡11 點多鐘。

他聽的開盤式磁帶,裝了24 個木箱,一箱裝滿是34 盤。陳雲的許多開盤式磁帶堪稱“珍品”。這其中有不少是20 世紀五六十年代錄制的。比如他最愛聽的《文武香球》,是1963 年在蘇州錄制的。還有他保存的一些過去著名演員的演唱錄音,有的甚至成了“孤本”,在評彈之鄉的上海、蘇州、杭州都找不到這些珍貴的錄音了。

由於年代久了,磁帶質地變脆,尤其是過去用透明膠粘接過的地方,使用時常發生斷帶現象。在他的辦公桌抽屜裡,放著一把醫用剪刀和一卷透明膠布,以備隨時接磁帶用。1988 年,怕將來無法翻錄,他決定搶救這些舊磁帶,這年10 月他去杭州之前,親自將需要翻錄的評彈磁帶挑選出來,帶到杭州。1989 年3 月20 日,何佔春等來看望他時,他將這個事情委托給了何佔春,一批舊磁帶因此得以重新錄制。

1987 年6 月11 日上午,陳雲讓我幫他找一盤多年不聽的評彈磁帶,叫《活電話簿》。因為這盤帶所裝的盒子是后來換的舊盒,盒子兩邊貼著不同的名字,《活電話簿》的名字正好朝裡,所以我找了好半天也沒找著。陳雲以為我沒聽清楚,就將這四個字寫在一張舊台歷紙上交給我,並提醒道:“不是小盤子,也不是很大的盤子,放在舊箱子的靠左邊。”我按他的話,將舊箱子靠左邊的磁帶逐個打開來看,果然發現了這盤磁帶。這還是當年他自己放的位置,我吃驚於時隔多年他仍記得如此清楚。他見我感到驚奇,便用右手食指指指自己的頭,又蹺起大拇指,那意思是說:怎麼樣?老漢的記憶力還是很好的嘛!他說:“‘文化大革命’的時候,《海瑞》呀這些磁帶都趕快收起來了,怕紅衛兵抄家給抄走了。這一盤帶(即《活電話簿》)就放在外邊,因為紅衛兵不會要的。”

陳雲關注評彈事業的發展,總是抽出時間與藝人們一道研究如何發展評彈藝術的問題,他要求有數百年歷史的評彈藝術與時代相結合,充分提高其藝術魅力和生命力。他對評彈提出了“出人、出書、走正路”的要求。他說:“出人,就是要熱心積極培養年輕優秀的創作人員和演員,使他們盡快地跟上甚至超過老一輩﹔出書,就是要一手整理傳統的書目,一手編寫反映新時代、新社會、新事物的書目,特別是要多寫多編新書﹔走正路,就是要在書目和表演上,既講娛樂性,又講思想性,不搞低級趣味和歪門邪道。做到這幾條,曲藝就定能適應時代的需要、群眾的需要,不斷發展,日益繁榮。”

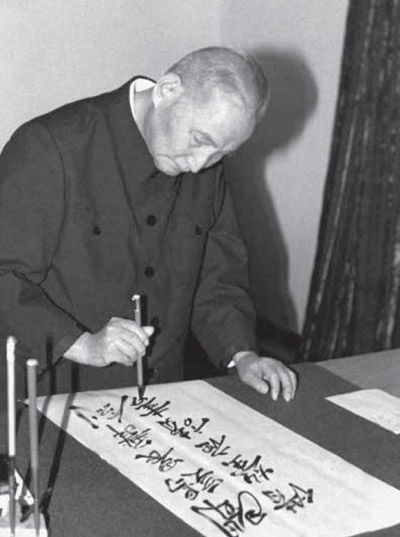

陳雲晚年的另一大愛好是書法,從1984 年6 月到1994 年,陳雲晚年練了整整十年書法。

他曾說過,他上小學時,每天早晨都要先練大字,然后再去上學,后來到了商務印書館當學徒,也是每天早晨先寫一陣毛筆字,然后再到店裡。到了老年,練字就成為他娛樂和鍛煉身體的一種方法。每天基本都要抽出時間練字。上午堅持練字一個小時,后來身體條件不允許后改為40 分鐘,開始是坐著在8 開的小張宣紙上寫,后來站著懸肘寫大張條幅,一站40 分鐘。他也要求孫子孫女們練好毛筆字。要求他們把練習毛筆字當成作業每天寫,他要檢查作業,當面考試。1983 年他在接見全國少先隊夏令營的小朋友之前,為全國少年兒童題詞,勉勵孩子們“從小要練好毛筆字”,他還建議教育部要重視小學生的毛筆字訓練。

陳雲在練書法

練字時,遇到拿不准的字,他就讓身邊的同志給查字典(陳雲晚年患有眼疾,看字典上的小字費力),我們就把查到的字用毛筆寫成大大的楷書交給他。他寫完字后也總愛問身邊的工作人員:“還可以嗎?”

陳雲喜愛書法,勤習書法,但題詞送字卻十分慎重。有一回,他的家鄉有人送來一份精美的“文房四寶”,同時請他為准備開辦但還沒有正式批准的一家公司題詞。秘書向他報告后,他很不高興,說這個詞不能題,我一題,就等於強迫主管部門批准成立這家公司了。他囑咐秘書把送來的“文房四寶”如數退回,而且要向上海市委通報這件事。

1988 年6 月的一天,他跟我說:“小賀(陳雲身邊工作人員——編者注)告訴我,前幾天她拿著我寫給她的字到榮寶齋去裝裱,被一個外國人看見了,這個外國人對小賀說:‘我給你一萬美金,把這張字賣給我吧。’小賀說不賣。她做得對,我的字不能賣,要是讓壞人買去,那就作為他吹牛的資本了。”

問:陳雲同志晚年在很多重大事務中發揮重要作用。改革開放后,重新組建了中紀委,他連續擔任兩屆九年的中紀委第一書記,對新時期的黨風廉政建設作出了重要貢獻,能否介紹一兩件您見証的這方面的事情?

答:我講一件事,大概是在1985 年底,某些大報經常刊登外國的產品廣告,以外國轎車廣告為多。就在那段時間裡,在一些黨政領導干部中,乘坐進口轎車之風越來越盛,而且車的檔次也越來越高。對此,群眾很有意見,報紙和內參時有披露。當時身兼中紀委第一書記的陳雲對此也十分關注。

1986 年1 月的一天,陳雲說:“小米,你告訴許秘書,開一輛德國產的‘奔馳’轎車來,我要看看它有多高級。”

我說:“那就看看‘奔馳500’,現在是最高級的車了。首長什麼時間看呀?”

“明天上午吧。”午睡前,他又說:“明天再開一輛日本的‘皇冠’和國產的‘上海’車來。”

第二天上午,“奔馳”“皇冠”“上海”三輛車魚貫開進了他住所的一塊場地,車頭都朝西停放,“上海”停在西南角,“皇冠”停靠西北角,“奔馳500”防彈轎車停在一進大門的東北角。

快11 點鐘時,他來到停車的地方,許秘書分別介紹轎車的性能和特點。望著锃亮的進口高級轎車,我覺察到他臉色有點嚴肅。他徑直向“皇冠”車走去,坐在了車后排左側的座位上,認真地看了看轎車的內體,右手使勁地在座位上按了按,用拳頭捶了兩下座位靠背,接著說:“我看這車不能坐,再好也不能坐!為什麼要買呢?擺闊氣?!下車。”

這是我唯一一次看到他坐外國小轎車,前后總共不到三分鐘時間。

下了“皇冠”,他來到“上海”轎車前,我隨手拉開面前的車門,他坐在“上海”轎車后排右側座位上,有意識地端坐著,往靠背上靠了靠,摸了摸車座、靠背,看了車的內體設施后下車。

他指著“上海”問許秘書:“這車多少錢?”

許秘書說:“‘上海’一輛車是人民幣兩萬五,‘奔馳’車一輛是九萬六,而且要用外匯。”

這時,他蹺起大拇指意味深長地說:“我看‘上海’車很好!這是我們自己制造的。”又說:“買進口車是需要外匯的,國家外匯有限,買汽車花那麼多外匯,別的大事就干不成了。”

他望著“上海”,又一次伸出大拇指,風趣地補充了一句歇后語:“瘌痢頭兒子——還是自己的好!”

他轉身准備回房間,許秘書指著“奔馳”說:“這一輛才高級呢,這是目前國內最高級的了。”

他扭頭看了一眼“奔馳”,我問:“坐不坐?”“我懶得坐!”他干脆而肯定地回答。

看完轎車, 回到辦公室, 他又說:“還是我的兩句話,吃光花光,沒有希望。一要吃飯,二要建設。這些進口車都干什麼用了?就是少數人擺闊氣、圖享受嘛。群眾有意見呀!這樣做隻能距離群眾越來越遠。脫離了群眾,那是危險的。有些領導干部坐在那個位置上,頭腦就發昏了,就不知天高地厚了。我們還不到擺闊氣的時候,艱苦奮斗的傳統不能丟。1954年我就說過,革命勝利了,物質享受是很具備的,很容易腐化。從前在瑞金、延安時,想腐化也很難,現在腐化很容易。還是我過去說的,執政黨的黨風問題是有關黨的生死存亡的問題。老漢不坐外國車。花國家那麼多外匯買一輛車,坐著心裡也不安,不踏實呀!還是坐我們國產車心裡踏實,老漢就坐紅旗車。”

陳雲(中)同趙天元夫婦在一起

此后不久,他將中紀委辦公廳反映某國家機關有四位省部級干部向下屬單位要高級小轎車一事的簡報批轉胡耀邦、胡啟立,並在批語中指出:“自己有車,還向下屬單位要新的高級車,這樣的事,在高級干部中,可能不僅這幾位同志。中央要求北京的黨政軍機關,在實現黨風和社會風氣根本好轉中作表率。我建議,作表率首先從中央政治局、書記處和國務院的各位同志做起。凡是別人(或單位)送的和個人調換的汽車(行政機關配備的不算),不論是誰,一律退回,坐原來配備的車。在這件事上,得罪點人,比不管而讓群眾在下面罵我們要好。如同意,請將我的意見批發給在京中委、中顧委、中紀委成員和黨政軍各部委,以便監督執行。”

不久,胡耀邦將這個批示批轉給中央各部門和各省、自治區、直轄市、大軍區,要求貫徹執行。1989 年6 月,中共中央政治局作出決定:“嚴格控制進口小轎車……中央政治局、書記處成員和國務院常務會議組成人員,一律使用國產車。”

(原載《百年潮》2020年第4期)