錢學森的文藝情懷

錢學森是我國航天事業的奠基者和享譽世界的杰出科學家。2009 年錢學森去世時,外媒評價“錢學森是上帝送給中國人的禮物”。對於錢學森在20 世紀50 年代沖破美國的種種阻撓輾轉回國報效國家的愛國壯舉以及他在中國“兩彈一星”事業中的卓越貢獻,人們耳熟能詳。而他在科學技術以外的造詣,譬如他的文藝情懷和在文藝理論建設方面的貢獻卻鮮為人知。

文學藝術修養的養成

錢學森出生於1911 年,他的父親錢均夫曾留學日本學習教育、歷史、地理,博學多才,尤其喜歡古典文學、詩書、繪畫,曾做過中學校長,並在北洋政府時期的教育部任職。他的母親章蘭娟是杭州富商的女兒,知書達理、聰穎過人。錢學森很小的時候就在母親的指導下背誦唐詩宋詞,由此培養了最初的文學修養。父母為錢學森營造了一個和諧而又充滿文化的家庭氛圍。

1914 年,錢學森一家由杭州遷至北京。錢均夫重視教育,來北京后即送錢學森去剛剛開辦的蒙養院(幼兒園)。在錢均夫的安排下,錢學森后來就讀於北京師范大學附屬小學和北京師范大學附屬中學。這些學校的教育理念在當時是非常先進的。學校不但重視對學生知識的培養,還重視美育。錢學森在學校喜歡上了詩詞、書法、美術和音樂等。他曾回憶教授書法的於士儉老師:“他寫什麼體的字,就極像什麼體的字,書法非常好,使你不得不喜愛書法藝術。”他回憶美術老師——后來成為著名國畫大師的高希舜,曾在暑假裡“教畫西洋畫,父親很支持我去,我買不起油彩就用水彩學畫,也學畫中國畫,后來我畫得還不錯”。錢學森的國文老師是董魯安(后改名於力),思想進步,教讀魯迅的著作和中國古典文學作品。錢學森的音樂老師用一部手搖的機械唱機放些唱片,錢學森后來回憶,“貝多芬憧憬世界大同的聲響(貝多芬第九交響曲),一直在我心中激蕩。”

1929 年,錢學森考入國立交通大學機械工程系。課余時,他是學校樂隊的次中音號手,練習刻苦,男生宿舍裡經常能聽到他的號聲。錢學森非常喜歡音樂,省吃儉用,拿省下的錢去上海蘭心大戲院聽音樂會。進步音樂家李元慶是錢學森的表弟,在李元慶的影響下,錢學森接觸到更多的音樂形式和風格。大學期間,錢學森廣泛閱讀文藝理論方面的書籍。例如他曾閱讀過一位匈牙利社會學家以唯物史觀創作的《藝術史》,認識到藝術與社會,以及藝術與人類信仰的淵源,使他大開眼界。他還如飢似渴地讀了普列漢諾夫的《藝術論》、布哈林的《唯物論》、西洋哲學史和胡適剛剛出版的《中國哲學史大綱》。通過對哲學與藝術理論的學習,錢學森加深了對藝術作品中藝術美的感知,學習了藝術分析的方法。

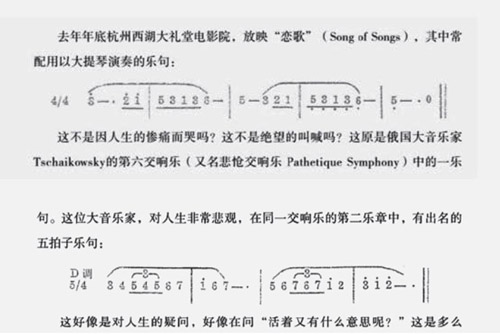

1935 年,他在《浙江青年》第四期發表了一篇題為《音樂和音樂的內容》的文章。文中討論了音樂的美、音樂的形態與內容的關系。文章用音樂學作品分析的方法,重點討論了美國電影《The Songof Songs》(文中譯為《戀歌》)中的配樂,闡釋了音樂與情感、電影畫面、電影內容的關系。文章論點清晰、論証嚴謹、文風朴實。

在北京師大附中讀書時的錢學森

1935 年, 錢學森考取庚子賠款公費留美生,赴美國麻省理工學院學習,次年以優異成績獲得航空工程碩士學位。在波士頓的一年,古典音樂是錢學森唯一的娛樂,1935 年至1936 年波士頓交響樂團舉辦的20 場音樂會,他一場沒有錯過。1936 年,錢學森入加州理工學院攻讀博士學位,師從世界著名空氣動力學大師馮· 卡門教授。1939年6 月,錢學森取得加州理工學院航空和數學博士學位,后在該校任教。假日裡,他常常與同事一起去聽洛杉磯交響樂團的音樂會,讓思緒隨著美妙的樂曲任意飛揚。

1935 年,錢學森在《浙江青年》第四期發表的文章《音樂和音樂的內容》(部分)

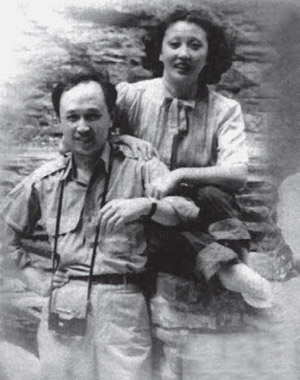

1947 年,錢學森與青梅竹馬的蔣英結婚。蔣英的父親蔣百裡是我國著名的軍事理論家,曾在日本和德國留學,后隨梁啟超赴歐洲考察,著有《歐洲文藝復興史》。蔣英從小學習鋼琴,后隨父赴歐洲,並留在德國學習聲樂。她擅長演唱歐洲歌劇、德國藝術歌曲,也是中國最早一批演唱中國藝術歌曲的歌唱家。結婚后, 蔣英隨錢學森到美國生活。錢學森購買了一架三角鋼琴,作為新婚禮物送給蔣英,音樂伴隨二人的日常。蔣英后來回憶:“那時候,我們都喜歡哲理性強的音樂作品,學森還很喜歡美術, 水彩畫也畫得相當出色。因此, 我們常常一起去聽音樂、去看美展。我們的業余生活始終充滿著藝術氣息。不知為什麼, 我喜歡的, 他也喜歡……”在被美國政府軟禁的五年裡,沒有自由,鋼琴也被扣押,錢學森和蔣英就以豎笛和吉他二重奏點綴自己的生活。

科技和文藝結合的思考

1955 年錢學森攜家人克服重重困難回到祖國,投入到火熱的社會主義建設中。剛回國那一年,他身背照相機,用膠卷記錄下所見景象。后來,他發現照相的花費過大,隻好放棄。隨著工作任務的日趨繁重,錢學森屬於自己和家人的時間越來越少。蔣英在中央音樂學院從事聲樂教學工作,錢學森忙於科研,經常出差。二人在工作上沒有交集,都很忙,但隻要有時間,他們就會交流藝術。錢學森沒時間聽蔣英的演唱,蔣英就錄下來,等錢學森回家后拿給他聽。天長日久,錢學森不僅養成了較高的音樂素養,而且還能模仿演唱一些藝術歌曲和歌劇的片段。退休后的蔣英經常在家義務輔導慕名而來的學生練習聲樂。一天午飯后,錢學森的房間傳出圓潤淳美的歌聲,工作人員以為又有男高音來家上歌劇課了。可是上樓一看,原來是80 多歲的錢學森正在笑瞇瞇地一展歌喉。

錢學森會在有限的閑暇時間帶上家人去逛北京的琉璃廠,美術館、榮寶齋是他經常流連的地方,有時賞畫,有時也延承父輩的雅趣——購買中國畫以收藏。他常說:中國繪畫是東方一絕,它集繪畫、書法、詩詞、篆刻為一體,西方人學不了,是中華文化的驕傲。出差的時候,錢學森不忘去各地的名勝古跡看看,尤其對中國的園林建筑情有獨鐘,他認為與周圍的山水風景融為一體的中國園林不僅美不勝收,而且體現了中國人的天人觀。晚年,他對中國城市建設提出“山水城市”的設想,與他對園林建筑的心得分不開。

20 世紀80 年代,錢學森從國防科技工作的領導崗位上退休后,基本謝絕一切的社會兼職,不題詞,不剪彩,不迎合任何內容空洞的活動,甚至不參加離開北京的活動。退休后的錢學森生活很充實,每天都在學習與思考,其中不乏對科技和藝術的思考。1994 年, 錢學森出版了專著《科學的藝術與藝術的科學》,他在該書的前言中寫道:“當然(我們)不忘中國5000 年輝煌的文藝傳統,但我們在21 世紀要利用最新的科學技術成果發揚這一文藝傳統”。書中他用科學家的思維展開對藝術的分析,大力提倡藝術與科學結合,推進創新,提升人民的生活品質。他從邏輯思維、形象思維、靈感思維的特點、關系,以及不同的思維對藝術創作和科技創新的獨特作用,分析了文藝與科技是不能割裂的。

他更是用自己的經歷現身說法:“蔣英對我的工作有很大的幫助和啟示,這實際上是文藝對科學思維的啟示和開拓!在我對一件工作遇到困難而百思不得其解的時候,往往是蔣英的歌聲使我豁然開朗,得到啟示。這就是藝術對科技的促進作用。至於反過來,科技對藝術的促進作用,那是明顯的——如電影、電視等。”

錢學森和夫人蔣英

錢學森希望科學技術工作者要多和文學藝術家交朋友。他常說,文學藝術家掌握最動人的表達手段,但他們不清楚科學技術人員頭腦中想的是什麼,他們又如何表達科學技術呢?例如宏偉的葛洲壩,隻畫張大壩竣工后的全景圖,是合乎科學的,但沒有氣魄,不動人。我們多麼希望畫家能用他的筆創造出一幅葛洲壩的宏圖激勵日夜為大壩奮戰的大軍啊!

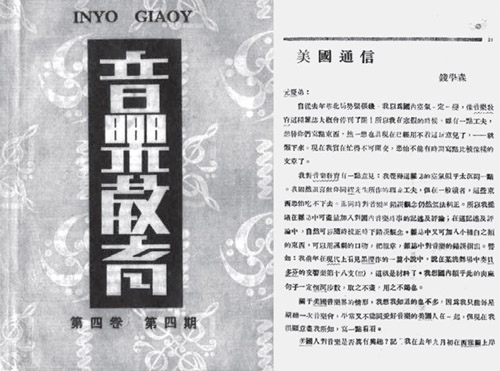

錢學森介紹美國音樂界情況的《美國通信》一文刊發於1936 年《音樂教育》

第四卷第四期。錢學森認為科學技術現代化一定會帶動文學藝術現代化。從文藝發展的歷史看,是科學技術的發展為文藝的表達提供了各式各樣的工具。沒有電影技術,就沒有電影藝術﹔沒有照相技術,就沒有攝影藝術﹔沒有現代電子技術的發展,也就沒有作為文藝的一種表達工具的電視。而廣播,離不開電子聲學裝置,比如說微聲器、揚聲器那一套,現在還有多聲道錄音……他強調,科學技術的發展對文學藝術表達方式方法的影響,過去可能是不自覺地為文藝工作者所用,現在我們應該自覺地去研究科學技術與文學藝術之間的這種相互作用的規律,使科學技術為創造社會主義文藝服務。他也一直關注著隨著科學技術的發展,可能會出現的文藝的新形式。當卡拉OK( 錢學森稱為錄音伴奏) 走入大眾視野時,他對電子計算機與作曲的結合充滿期待。晚年他還關注了靈境藝術(虛擬現實)、激光焰火、旋轉舞台、舞台強光源、分軌錄音、環視電影(環幕電影)、展覽館的自動化程序控制、靈像(動藝)等。

錢學森的藝術興趣廣泛,除了文學、音樂、美術、攝影、建筑園林以外,他認為隻要是美的,都應該屬於文藝學的范疇。錢學森將對美的追求自覺地融入了理論思考和頂層設計。1986 年11 月9日,他與陶文台的通信中這樣寫道:“我認為要把烹飪上升為一門藝術,尚需有真正的烹飪藝術理論,即建立一門以味覺、嗅覺、口感以及形象為基礎的藝術理論,然后再升華到哲學——烹飪美學。沒有這些工作,烹飪終難登上藝術的殿堂。”今天我們回看錢學森30 年前的觀點,不禁感嘆他的超前預測和宏大設想。錢學森在文藝理論建設方面的卓越貢獻,更體現出他是一位學貫中西,縱橫文理,心憂天下的智者。

(作者:中國傳媒大學教授,博士生導師)

(原載《百年潮》2020年第4期)