推動民族復興 促進人類進步:百年大黨的外交成就

新中國的成立開啟了中國對外交往的新紀元。在中國共產黨的領導下,中國人民不斷探索具有中國特色的對外交往之路,始終堅持獨立自主的和平外交方針,有效維護了國家安全與發展利益,取得了舉世矚目的成就,為世界和平與發展作出了重大貢獻。

堅持獨立自主外交方針

提出和平共處五項原則

中國共產黨成立后,特別是遵義會議后,黨逐步減少蘇聯和共產國際的影響,開始獨立思考國際問題和國際局勢,並獨立制定方針政策、自主謀求發展壯大。抗日戰爭期間,黨一方面繼續保持同蘇聯和共產國際的關系,同時開始接觸一些西方人士和駐華機構,為建立國際反法西斯統一戰線奠定了基礎。解放戰爭時期,在正確分析戰后國際形勢的基礎上,毛澤東正確判斷國際形勢和中國所處的地位,提出“兩個陣營”、一個“中間地帶”理論和“一切反動派都是紙老虎”的著名論斷。這些為新中國獨立自主外交政策的制定,奠定了基礎。

從新中國成立到改革開放前,黨和政府把在平等基礎上同世界各國建立正常的外交關系作為重要目標。1949年上半年,中國共產黨制定了“另起爐灶”、“打掃干淨屋子再請客”和“一邊倒”三條基本外交方針。根據以上方針,新中國一成立即同蘇聯等友好國家建立外交關系,並著手廢除舊中國與外國簽訂的不平等條約,宣布收回帝國主義在舊中國擁有的海關管理權、駐軍權和內河航行權等特權,肅清帝國主義在中國的勢力和影響,從根本上改變了舊中國“跪在地上辦外交”的局面,使鴉片戰爭以來中國主權被外國肆意踐踏、外國人在中華大地上耀武揚威的百年屈辱史徹底結束。

為了給國內建設創造有利的國際和平環境,黨在外交方面展開積極的工作和斗爭。1953年12月,周恩來在接見印度代表團時首次提出和平共處五項原則。該原則不僅成為我國對外政策的基石,也逐漸被國際社會普遍接受,為推動建立公正合理的新型國際關系作出了歷史性貢獻。以和平共處五項原則為指導,新中國積極參加國際事務,取得了重大外交成果。1954年4月,新中國首次以五大國之一的身份參加日內瓦會議,通過卓越的外交斡旋,促使會議達成恢復印度支那和平的協議,使亞洲局勢和國際局勢進一步緩和,增強了我國南部邊境的安全。1955年4月,周恩來率中國代表團出席亞非萬隆會議,在會上提出“求同存異”的方針,呼吁各國撇開分歧,為反對殖民主義的共同利益而加強團結合作,受到與會各國的贊同,打開了中國與亞非國家廣泛交往的大門。會議通過的《亞非會議最后公報》吸收了中國代表團的建議,形成和平共處、友好合作的十項原則。這些卓有成效的外交工作為我國的社會主義建設爭取到了較為有利的國際和平環境。

20世紀50年代中期至60年代中期,在美蘇主導的世界冷戰格局中,毛澤東堅決頂住美蘇霸權主義的巨大壓力和威脅,維護國家主權、民族尊嚴和黨的尊嚴,積極發展同亞非拉國家及西方國家的關系。1964年中法建交,是中國與西方發達國家打開外交局面的重大成果。這一時期,中國針對美國武裝插足台灣、干涉中國內政和美國武裝侵略越南、威脅中國安全等問題展開對抗,有力表明了中國人民反對美國干涉中國內政、維護國家統一的立場和決心。

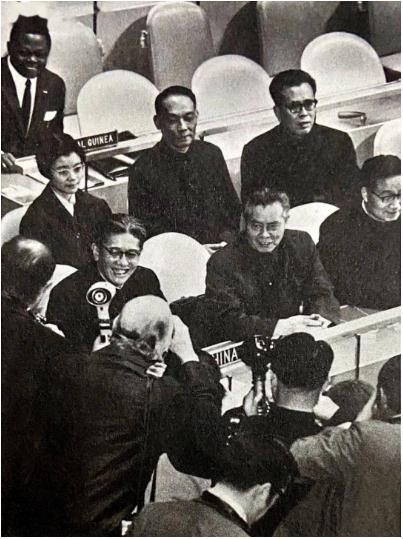

20世紀70年代初,在國際形勢發生重大變化的形勢下,黨對我國的國際戰略和外交政策作出重大調整,提出“三個世界”劃分的戰略思想,明確中國屬於第三世界,反對霸權主義,打開了我國外交工作的新局面,迎來了新中國成立后第二次建交高潮。1971年10月25日,第二十六屆聯合國大會以壓倒性多數通過2758號決議,恢復中華人民共和國在聯合國的一切合法權利,並立即把台灣國民黨當局的代表從聯合國的一切機構中驅逐出去。11月1日,中華人民共和國的五星紅旗第一次在聯合國升起。這是我國外交工作的一個重大突破,具有極為深遠的意義。1972年2月,中美兩國在上海發表《中美聯合公報》,兩國關系開始正常化進程。中美關系的緩和直接推動了中日關系的改善。1972年9月,中日建立外交關系。到1973年底,我國已基本上完成同美國以外的資本主義發達國家的建交過程,同歐洲共同體也建立了正式關系,同東歐各國的關系也有不同程度的恢復、改善和發展。這一時期,中國先后同40多個亞非拉國家建立外交關系,形成又一個更大范圍的建交高潮。到1976年,同中國建交的國家已經有113個。

1971年11月15日,中華人民共和國代表團首次出席聯合國大會。

調整外交方針政策

積極構建對外關系新格局

黨的十一屆三中全會召開后,隨著黨和國家工作重點的轉移和改革開放的展開,爭取一個有利於我國現代化建設的國際和平環境成為全黨的普遍共識。隨著外交方針政策的調整,中國外交得到全方位發展,初步形成了有利於中國改革開放和現代化建設的外部環境。1989年,中蘇兩黨兩國關系實現正常化。到這一年,同中國建交的國家達137個。

1982年9月24日,鄧小平會見英國首相撒切爾夫人,闡述了中國政府對香港問題的立場。

20世紀90年代初,蘇聯解體、東歐劇變后,黨中央始終把國家的主權和安全放在第一位,旗幟鮮明地反對霸權主義和強權政治,推動建立公正合理的國際政治經濟新秩序,中國分別同俄羅斯、美國、法國、英國、日本及歐盟等建立了發展面向21世紀雙邊關系的基本框架。倡導並致力於發展新型大國關系,有利於打破以美國為首的西方國家對國際事務的壟斷,展現了中國為推動世界走向多極化、國際關系走向民主化的誠意、智慧和力量。這一時期,中國倡導並推動建立“中國—東盟自由貿易區”,推動建立上海合作組織,在發展睦鄰合作友好關系上取得了重要進展。在實施穩定周邊戰略的同時,中國加強與非洲、拉美和加勒比、南美發展中國家的友好合作關系。倡議出席聯合國千年首腦會議的中、美、俄、英、法五個安理會常任理事國首腦舉行聯合國歷史上的首次會晤,成立博鰲亞洲論壇,成功舉辦亞太經合組織第九次領導人非正式會議,以更加開放的姿態積極參加多邊外交各個領域的活動。

進入21世紀,黨中央順應世界求和平、謀發展、促合作的時代潮流,提出推動建設“和諧世界”的主張和“大國是關鍵、周邊是首要、發展中國家是基礎、多邊是重要舞台”的外交工作總體布局,積極開展富有成效的外交活動,始終不渝走和平發展道路。中美、中俄、中歐、中日等大國關系總體上保持穩定和發展,中國同周邊國家實現高層互訪和交流,推進區域合作進程。2010年1月,“中國—東盟自由貿易區”正式啟動,使世界上近三分之一人口得到實惠。中國同發展中國家的團結合作取得重要進展,中國對發展中國家繼續提供力所能及的援助,與廣大發展中國家的團結合作不斷加強。中國通過多邊舞台,推動解決國際和地區熱點問題,推動世界經濟治理機制改革。這一時期,中國政府穩妥處理撤僑、人質解救、勞務糾紛等重大突發事件,特別是2011年2、3月間,利比亞出現緊張局勢,我國迅速有序地組織了一次新中國成立以來最大規模的撤離海外中國公民(包括港澳台同胞)行動,有效維護了中國公民在海外的人身安全和合法權益。

全面推進中國特色大國外交

推動構建人類命運共同體

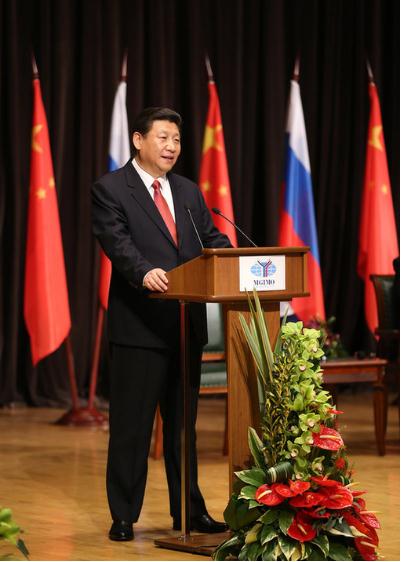

黨的十八大以來,面對世界百年未有之大變局,以習近平同志為核心的黨中央,高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟,明確提出推進中國特色大國外交的戰略思想,強調要在總結實踐經驗的基礎上,豐富和發展對外工作理念,使我國對外工作有鮮明的中國特色、中國風格、中國氣派。黨中央全面推進中國特色大國外交,全方位外交布局深入展開,倡導構建人類命運共同體,打造更富包容性和建設性的全球伙伴關系,引領全球治理體系變革和建設。我國國際影響力、感召力、塑造力進一步提高,塑造了中國外交獨特風范,走出了一條中國特色大國外交新路,為實現中華民族偉大復興的中國夢營造了良好外部環境,為世界和平與發展作出了新的重大貢獻。

習近平在莫斯科國際關系學院發表演講

“一帶一路”國際合作取得豐碩成果。中國同世界共享發展機遇,站在人類歷史發展進程的高度,開創性提出“一帶一路”倡議,成為一種全新的合作模式和共同繁榮發展的方案。截至2017年9月底,已有74個國家和國際組織與中方簽署共建“一帶一路”合作文件。共建“一帶一路”國家由亞歐延伸至非洲、拉美、南太等區域。截至2017年10月,中國已與“一帶一路”沿線國家簽署130多個雙邊和區域運輸協定,與相關國家開通了356條國際道路客貨運輸線路。在明確的願景規劃引導下和“一帶一路”沿線各國人民的共同努力下,“一帶一路”建設逐步從理念到行動,發展成為實實在在的國際合作。2021年1—5月,我國對“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資74.3億美元,同比增長13.8%,對“一帶一路”沿線國家投資增長較快,承包工程穩步推進。

中國的“朋友圈”越來越大。中俄兩國全面戰略協作伙伴關系不斷邁向更高水平,中歐關系不斷深化拓展,這些對推動構建總體穩定、均衡發展的大國關系框架至關重要。黨中央專門召開首次周邊外交工作座談會,提出“親、誠、惠、容”的周邊外交理念,打造周邊命運共同體,不斷深化同周邊國家的互利合作和互聯互通,推進“一帶一路”建設,與周邊國家相互依存和利益融合的格局更加穩固。秉持正確義利觀和真實親誠理念,我國同發展中國家的團結合作不斷加強,同發展中國家集體對話機制實現全覆蓋,各方向合作實現全覆蓋,推動南南合作向更高水平、更深層次發展,促進發展中國家發展。黨的十八大后,在黨中央集中統一領導下,政黨外交、經濟外交、人文外交、民間外交等相互協調與配合,形成了我國對外工作大協同局面。

努力為全球治理貢獻中國智慧和力量。習近平提出“理性、協調、並進”的核安全觀,提出構建創新、活力、聯動、包容的世界經濟,為解決人類社會面臨的種種全球性挑戰提供了中國方案。我國積極參與制定多個新興領域治理規則,推動改革全球治理體系中不公正不合理的安排。推動成立總部設在上海的新開發銀行開業,設立亞洲基礎設施投資銀行,開始運行絲路基金,中國的國際話語權和影響力得到顯著增強。我國建設性地參與解決國際和地區熱點問題,堅持發展中國家定位,努力維護發展中國家的共同利益,發起一系列以發展中國家為主體的國際組織及合作機制,實現了多邊機制在發展中國家的網絡化全覆蓋。我國認真履行自己的責任,遵守國際規則,履行國際義務,同國際社會採取協調一致行動,共同應對氣候變化、國際反恐、核安全和國際防擴散等全球性挑戰。

堅決捍衛國家主權、安全和領土完整。扎實開展涉疆、涉藏外交,回擊無端指責,在聯合國平台和國際上贏得大多數國家理解支持。堅決捍衛領土主權和海洋權益,在南海問題上,堅持“有理、有利、有節”的維權斗爭,在多個國際場合重申中國對南海問題的立場主張,穩步推進“南海行為准則”磋商進程,排除干擾如期完成在南沙群島部分駐守島礁擴建工程,設立的三沙市永興(鎮)工委、管委會,用政權實體組織形式進一步宣示了我國主權。華陽燈塔、赤瓜燈塔、渚碧燈塔、永暑燈塔和美濟燈塔陸續建成並投入使用,維護了我國南海主權和海洋權益。在釣魚島問題上,中國堅持原則,在尊重歷史和國際法的基礎上進行合情合理斗爭,在釣魚島海域進行巡航執法,依法行使國家主權,充分展示了中國共產黨、中國政府和中國人民捍衛國家領土主權的堅定決心和意志。積極維護周邊和平穩定,維護中印邊境地區的和平與安寧,推進朝鮮半島問題政治解決進程,在阿富汗和平和解問題上積極斡旋,在印度和巴基斯坦之間呼吁對話,在緬甸和孟加拉國之間居中協調,為實現地區局勢的穩定作出了重要貢獻。黨和國家進一步踐行“外交為民”的宗旨,成功從多個突發戰爭或重大自然災害的國家接回滯留同胞,成功組織9次海外公民撤離行動。中國在國家安全體系建設總體框架下,建立起統一高效的境外企業和對外投資安全保護體系。

二十國集團領導人杭州峰會合影

面對西方打壓,黨中央保持戰略定力和斗爭精神,敢於斗爭、善於斗爭,採取有力反制措施,堅決捍衛自身合法權益,同時始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場,堅決維護了我國主權、安全、發展權益,全面提升了我國國際地位和國際影響。

中國共產黨成立以來,在不同歷史時期成功應對各種風險挑戰,取得了重大外交成就。這歸根於黨的領導。展望未來,我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持不懈用習近平外交思想指導外交實踐,為實現“兩個一百年”奮斗目標,實現中華民族偉大復興的中國夢營造良好外部環境,不斷開創新時代中國特色大國外交新局面。

(作者單位:中共中央黨史和文獻研究院第一研究部)