“堅決革命的同志”——董振堂

董振堂,一個“堅決革命的同志”,從寧都起義,奔向光明,到長征路上,勇擔后衛,直至浴血河西、壯烈犧牲。在馳騁疆場、驍勇善戰的戎馬生涯中立下赫赫戰功,為中國人民的解放事業作出了重大貢獻。

董振堂

一心向往光明

董振堂,1895年出生於河北省新河縣一個農民家庭。1917年考入北京清河陸軍中學。1923年在保定陸軍軍官學校畢業后投身於馮玉祥的西北軍。1926年9月,任國民聯軍第四師第十二旅旅長。中原大戰后,馮玉祥下野,其部第五路軍被蔣介石收編為第二十六路軍,董振堂任國民革命軍第二十六路軍第二十五師七十三旅旅長。

1931年9月,紅一方面軍經過歷時三個月的作戰,粉碎了國民黨軍隊對中央根據地的第三次“圍剿”。紅一方面軍連續三次反“圍剿”的勝利,對國民黨軍隊以重大打擊,由於受到紅軍反“圍剿”勝利影響和全國抗日反蔣浪潮推動,12月14日,國民黨軍第二十六路軍1.7萬余人在參謀長、中共秘密黨員趙博生和重要將領季振同、董振堂、黃中岳等以及中共秘密特別支部的領導下,在江西寧都起義,並開赴中央蘇區,受到中革軍委代表王稼祥、劉伯堅、左權等和蘇區軍民的熱情接待,並通過電台向全國播發了《中國工農紅軍第五軍團宣言》。

寧都起義后,部隊被改編為中國工農紅軍第五軍團,分編第十三軍、第十四軍、第十五軍。季振同任紅五軍團總指揮,董振堂任紅五軍團副總指揮兼第十三軍軍長,趙博生為紅五軍團參謀長兼第十四軍軍長,黃中岳為第十五軍軍長。為加強紅五軍團的領導和政治工作,中革軍委任命蕭勁光、劉伯堅分別擔任軍團政治委員和政治部主任。此后,部隊進行了改編整訓,董振堂如飢似渴地學習了《共產黨宣言》等革命書籍,更堅定了他跟著共產黨干革命始終不渝的決心。

1932年4月,由何長工同志介紹,董振堂加入了中國共產黨。他堅持要把多年積攢下來的3000塊銀元全部作為黨費上交。毛澤東勸他給自己留些錢,給家裡也寄點。他說:“現在我當了紅軍,又入了黨,留著這些錢也沒有用了,我要把一切獻給黨,甚至連生命也獻給黨!”在百般勸說后,董振堂留下300塊銀元,其余全部作為黨費,而留下的銀元也只是原封不動地讓警衛員保存著,自己分文未動。董振堂在1932年6月撰寫的《寧暴經過》中寫道:“看清楚了國民黨的欺騙、壓迫、剝削,認清楚了唯有共產黨終能為工農勞苦群眾謀解放到底”。

在革命的大熔爐裡,董振堂迅速成長為一名偉大的共產主義戰士和紅軍優秀軍事將領,率部先后參加贛州、漳州、南雄水口等戰役和中央蘇區第四、第五次反“圍剿”作戰,屢立戰功,曾獲中華蘇維埃共和國臨時中央政府授予的紅旗勛章。

寧都起義是黨領導的一次非常成功的、重要的武裝起義。第二十六路軍投向紅軍,壯大了紅軍力量,在國民黨軍隊中引起很大震動,對鞏固和發展中央蘇區起了重要作用。1938年12月,“寧都起義”七周年之際,毛澤東在延安主持了紀念大會,並接見了參加寧都起義的部分同志,與他們合影留念。毛澤東對寧都起義給予高度評價,在合影照片上親筆題詞:“以寧都起義的精神用於反對日本帝國主義,我們是戰無不勝的。”

勇擔鐵流后衛

1934年9月上旬,國民黨軍隊加緊對中央革命根據地腹地發動進攻,紅軍已無在原地扭轉戰局的可能。10月,中共中央、中革軍委率中央紅軍主力8.6萬多人,踏上戰略轉移的漫漫征程,開始了世界歷史上前所未有的偉大壯舉。根據黨中央、中革軍委決定,紅五軍團擔任長征的后衛任務。紅五軍團1.2萬余人在董振堂指揮下,一次次沖破敵人的重兵圍堵和步步追擊,出色完成阻擊國民黨軍的任務,為保障中央紅軍主力北上立下赫赫戰功,榮膺“鐵流后衛”的光榮稱號。

湘江戰役中,董振堂親臨前沿陣地指揮戰斗,動員將士要發揚不怕犧牲、英勇戰斗的精神,戰勝強敵,一切為了蘇維埃新中國,不惜流盡最后一滴血!擔任后衛的紅五軍團第三十四師和紅三軍團第六師第十八團被隔斷在湘江東岸,幾乎全軍盡沒。紅五軍團第三十四師政委程翠林、政治部主任蔡中在戰斗中壯烈犧牲,師長陳樹湘腹部中彈被俘,趁敵不備用手從腹部傷口絞斷腸子后壯烈犧牲,年僅29歲,實現了他“為蘇維埃新中國流盡最后一滴血”的誓言。湘江戰役,紅五軍團英勇后衛,浴血奮戰數晝夜,阻擊了十幾倍於己的追敵,掩護黨中央和中央紅軍主力安全渡過湘江。湘江一戰,中央紅軍付出了空前慘痛的代價,由從江西出發時的8.6萬人銳減至3萬多人。紅五軍團由1萬余人銳減到不足5000人。

1935年1月,先頭部隊攻下了遵義城,紅五軍團在遵義東南方向布防,阻止國民黨“追剿”軍的追擊,保証了遵義會議的順利召開。2月,中央紅軍回師黔東北,再佔婁山關和遵義,消滅敵軍兩個師又八個團,取得大捷。其間,紅五軍團甘當后衛、牽制敵軍。董振堂採取疑兵之計,以一個團的兵力成功牽制敵軍九個團達七天七夜。

石板河阻擊戰是紅軍長征途中一次著名的阻擊戰。1935年4月29日,中革軍委下達紅軍速渡金沙江、在川西建立蘇區的指示,中革軍委副主席周恩來親自向董振堂布置任務,要求紅五軍團在石板河構筑工事、阻擊尾隨之敵,掩護中央縱隊渡江。原計劃全軍准備從三個渡口渡過金沙江,但由於一個渡口水流太急、架設的浮橋被洪水沖垮,一個渡口江面太寬、易受敵機襲擊等原因,全軍隻能依靠六條船從唯一的皎平渡強渡,所以中央不得不要求紅五軍團在皎平渡堅守九天九夜。董振堂率領紅五軍團,在極端困難的情況下打退了敵人一次又一次的瘋狂進攻,扼守陣地八天,將幾萬追兵擋在石板河以外,為主力紅軍安全渡過金沙江贏得了時間。

1936年1月,紅五軍團同紅四方面軍三十三軍合編,改稱紅五軍,董振堂任軍長。7月1日,紅五軍在阿壩地區與賀龍、蕭克等率領的紅二方面軍會師,共同北上。由於張國燾分裂主義的影響,董振堂率領紅五軍將士歷盡艱辛,三過雪山草地,於10月8日在甘肅會寧與紅一方面軍勝利會師。

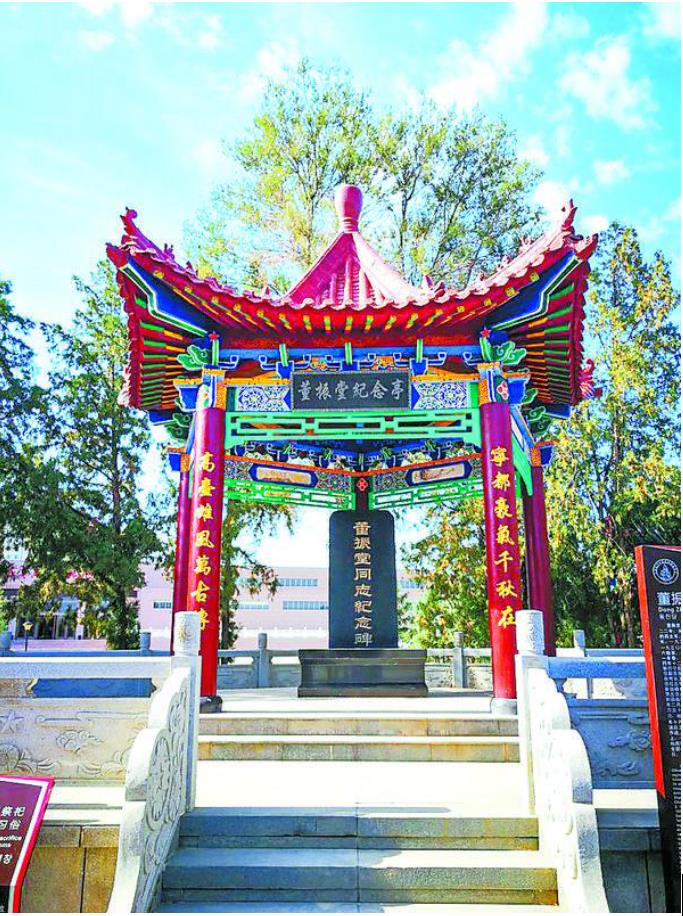

董振堂紀念亭

浴血河西走廊

1936年10月下旬,為打通蘇聯援助的道路,紅四方面軍一部奉中革軍委命令,西渡黃河准備執行寧夏戰役計劃。10月24日,紅四方面軍三十軍先頭部隊在靖遠河包口(今虎豹口)成功渡河。此后,紅三十軍、紅九軍、紅五軍及總部直屬部隊渡過黃河,共計21800余人。11月11日,渡河部隊根據中共中央決定,組成西路軍。其中,紅五軍軍長董振堂,政委黃超,參謀長李屏仁,政治部主任楊克明,全軍共四個團3000余人,槍1000多支。

進入河西走廊后,西路軍相繼攻佔永昌、山丹、臨澤。1937年1月1日,紅五軍攻佔高台,俘虜國民黨高台縣縣長馬鶴年、縣黨部籌備委員會常務委員王兆德及政府人員以及民團團丁1400余人,並繳獲一些武器。這些被俘的團丁有要求參加紅軍的,經過審查后,改編為抗日義勇軍。在高台縣城,董振堂帶頭宣傳黨的政策主張,召開群眾大會成立中華蘇維埃高台縣政府,號召群眾起來鬧革命、求解放﹔成立高台縣貧民救濟委員會,斗爭土豪劣紳,沒收他們的財產分給貧苦人民。同時成立了少先隊、兒童團和婦救會等群眾團體。

1月12日,馬步芳部集中四個騎兵旅向高台城進攻。董振堂指揮駐守高台城的紅五軍將士與敵人展開攻守戰。敵軍利用大炮、火燒等攻破城外制高點,直逼城下,切斷了高台、臨澤兩地紅軍的聯系,並牽制了沙河堡主力紅軍,不分晝夜輪番攻城。紅軍子彈打光了,就用大刀、梭鏢、石塊等砍向敵人、砸向敵人。20日凌晨,投降的原民團團丁叛變,打開城門,敵人蜂擁而入,紅軍將士勇猛拼殺,直至最后一刻,董振堂、楊克明等大部分將士壯烈犧牲。

董振堂犧牲的噩耗傳到延安,毛澤東十分悲痛。在延安舉行的董振堂烈士追悼會上,毛澤東深情地講道:“他是一個好同志,是一個堅決革命的同志……路遙知馬力,日久見人心,我們的革命隊伍就是需要這樣的同志……”

1957年,高台烈士陵園建成。園內主要有烈士紀念堂、紅五軍陣亡將士公墓、董振堂、楊克明烈士紀念亭和戰史陳列館。1965年,又在公墓前建成中國工農紅軍西路軍第五軍陣亡烈士公墓紀念碑。董振堂紀念亭柱上鐫刻著“寧都豪氣千秋在,高台雄風萬古傳”的楹聯。

2009年9月,董振堂被中央宣傳部、中央組織部等11個部門評選為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”。

(甘肅省委黨史研究室 執筆:李冰)