不負巾幗志 熱血沃中華

——紀念趙一曼同志殉國85周年

誓志為人不為家,涉江渡海走天涯。男兒豈是全都好,女子緣何分外差?未惜頭顱新故國,甘將熱血沃中華。白山黑水除敵寇,笑看旌旗紅似花。這是女英雄趙一曼創作的《濱江述懷》,從詩中不難看出趙一曼性如烈火、意志如鋼的大無畏革命精神和巾幗不讓須眉的革命氣概。今年是趙一曼同志殉國85周年,謹以此文紀念她短暫而光輝的一生。

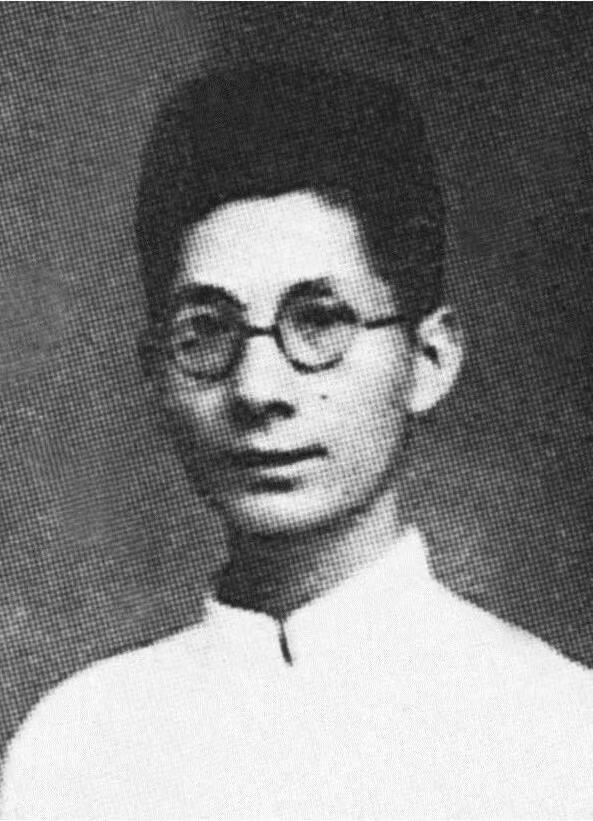

趙一曼(1905-1936)

1936年8月2日凌晨,黑龍江哈爾濱至珠河(今尚志市)的鐵路線上,一列火車呼嘯而過。在這列火車上,有一間臨時牢房,裡面關押著一位即將被押送刑場的“女囚”。此刻,她強忍著嚴刑拷打的劇痛,給遠在千裡之外的兒子寫了一封家書,百余字道盡了一位母親對兒子的深深眷戀,她就是將青春和熱血化作滿腔愛國情懷撒在東北廣袤大地上的趙一曼。歷經歲月更迭、時代變遷,女英雄趙一曼仿佛從未離去,她的名字就是一種力量,留給后人無盡的精神財富。

誓志為人不為家,涉江渡海走天涯

1905年10月,趙一曼出生在四川宜賓的一個地主家庭。她從小就愛聽岳飛精忠報國和“穆桂英大破天門陣”的故事,秋瑾投身革命英勇就義的事跡更是深深地刻在她的心裡。七八歲讀私塾時,趙一曼立志要念好書,她對弟弟和侄子們說“將來我要到縣城裡去念書,到京城裡去念大學。”侄子們都不信,認為她是吹牛。“幺姑,上縣城要翻好多道山,上京城要走上好幾個月,你去得了嗎?”趙一曼自信地說:“怎麼不能,我還想去游洋呢!”

如她所願,十幾年后,趙一曼來到莫斯科中山大學學習。在開往莫斯科的輪船上,趙一曼結識了同為黃埔軍校學生的陳達邦,在相處中兩人互生情愫並墜入愛河。1928年4月,經黨組織批准,她與陳達邦在莫斯科中山大學舉行了婚禮。婚后,兩人相互扶持、共同學習,度過了一段甜蜜幸福的時光。由於國內革命形勢處於新的發展時期,白區工作急需大批婦女干部,同年11月,已懷有5個月身孕的趙一曼接到了回國的任務。陳達邦希望趙一曼能夠等到把孩子生下來再走,但趙一曼沒有同意。與丈夫分別時,趙一曼說:“達邦,我希望有一天再來莫斯科見你,最好是將來你也回國,在革命勝利的時候,公開的場合咱們再見面。能見面當然好,不見面也好,達邦,要丟掉兒女情長。”趙一曼和一起回國的同志們假扮成被驅逐出境的華僑,徒步穿過冰天雪地的國境線。就這樣,這對新婚夫婦在結婚幾個月后,便異域相隔,從此再未相見。

1929年1月21日,趙一曼生下一個男孩,這一天是列寧逝世5周年紀念日,於是,她給孩子取名“寧兒”。趙一曼帶著孩子,先后在宜昌、上海、南昌從事地下工作。寧兒雖然吃了不少苦,但也起到了很好的掩護作用。幾次艱難的脫險經歷,讓趙一曼深深地體會到,寧兒一天天長大,不能一直跟著她四處漂泊、忍飢挨餓。無奈之下,她找到陳達邦的妹妹陳琮英(任弼時的夫人),經反復商量斟酌,最后決定把孩子送到武漢陳達邦堂兄家寄養。趙一曼不知道這一別要什麼時候才能再見到兒子,還能不能見到兒子,想到這裡,她望著兩周歲多一點的寧兒,眼淚像斷了線的珠子落了下來。分別前,她抱著兒子在照相館拍了一張照片,這本是生活中尋常的一幕,可沒人知道,這張照片竟成為趙一曼和兒子留下的唯一紀念,從此,她再也沒聽過孩子喊過她一聲“媽媽”。

陳達邦

男兒豈是全都好,女子緣何分外差?

趙一曼生長在封建地主家庭,作為一個大家閨秀,她完全可以不問世事,花前月下,過著安逸的生活,可是她從小就不是一個“安分”的女子,女子不能在堂屋洗腳,她不僅偏要在堂屋洗腳,還要當著眾人洗﹔女子纏足不可抗拒,她卻不信邪,將纏足用的長布條剪成碎片﹔母親曾想用做女紅的方法收斂趙一曼的心,然而她9個月內沒繡出一朵花,而是讀了很多革命書籍﹔兄長請來媒婆,試圖把她嫁給一個凶狠的男人去管束,她就下定決心離家出走。1924年7月,趙一曼以《請看我的家庭》為題,寫了3000字的自述體紀實文章,在天津《女星》雜志和上海的《婦女周報》發表。這篇文章所表述的思想不僅是趙一曼對自身個體命運的悲號,更是一個時代女性向封建勢力發出的宣戰號角。

1926年初,趙一曼離家到宜賓女中讀書,並加入了中國共產黨。由於學校規定女同學一律綰髻,不得梳辮子,趙一曼帶領十幾個女生,當著學監的面把長發剪成齊耳短發,在女學生的示范帶動下,許多鄉鎮和農村的女子也受其影響,剪短了千百年來受之於父母的長發。她還帶領女中黨團員骨干參加了抵制“仇貨”的斗爭,面對駐軍的多番壓迫,趙一曼舉著紅旗,率領學生游行示威、沿街講演、貼標語、撒傳單、呼口號,在暴風雨中經受了鍛煉和考驗。

1927年2月,趙一曼考入黃埔軍校武漢分校,成為中國歷史上第一代女兵,在學校的軍事化管理下,趙一曼和其他女兵們一起,接受了嚴格的軍事訓練和政治理論學習。在訓練場上,趙一曼既學習了指揮作戰,也能夠手持步槍沖鋒在山道和樹林﹔政治課上,李達、惲代英等教官的理論講授,則更加堅定了趙一曼的革命理想和信念,使她從一名女學生鍛煉成了意志堅定的女兵。1931年,日本悍然發動九一八事變,東北大部分地區被日軍佔領。為了挽救民族危機,趙一曼在黨組織的安排下來到東北,這個體弱多病的南方女人並沒被部隊裡的北方漢子們所看重。東北有一句俗話“是騾子是馬拉出來遛遛”。趙一曼領導游擊隊讓日偽軍接連退敗,敵人驚恐地稱她為“手持雙槍、紅裝白馬的密林女王”。

生為女兒身,不比男兒弱。1962年郭沫若為了紀念革命先烈趙一曼,寫下了一篇充滿革命激情的詩文:“蜀中巾幗富英雄,石柱尤存良玉蹤。四海今歌趙一曼,萬民永憶女先鋒。青春換得江山壯,碧血染將天地紅。東北西南齊仰首,珠河億載漾東風。”

在宜賓女中讀書時的趙一曼。

未惜頭顱新故國,甘將熱血沃中華

從1932年春開始,趙一曼先后在大連、沈陽開展工人運動,領導哈爾濱電車工人反日大罷工。之后,她奔赴珠河抗日戰場。剛到珠河時,吃不慣高粱米和大碴子,加上水土不服,經常生病。每到這個時候,她就反問自己,難道自己願意過衣食無憂但沒有任何自由的地主家小姐生活嗎?願意低下頭來在鬼子屠刀下當一隻綿羊嗎?不能,堅決不能!那麼就必須克服暫時的困難,為了將來過上自由、獨立、幸福的日子,必須把日本鬼子趕出中國去,想到這裡她就什麼也不怕了。

1935年,趙一曼任東北人民革命軍第三軍第一師二團政委。這年秋天,由於日軍到處殺人放火,嚴厲封鎖,抗日聯軍不得不轉入深山老林,與群眾的聯系被隔斷。東北的自然環境惡劣,冬季時間長,冰天雪地、寒風刺骨。趙一曼和抗聯指戰員缺衣少糧,經常以吃草根、嚼樹皮、喝雪水、啃馬皮裹腹。雖然生活艱苦,斗爭殘酷,但他們仍然精神飽滿,無怨無悔地戰斗在皚皚雪原中,不斷給日偽軍以沉重的打擊,鼓舞了東北人民的抗日斗志。

1935年11月,趙一曼為掩護部隊突圍,受傷被俘。鋼針、烙鐵、電刑……日軍極盡刑訊逼供之能事,想要威逼趙一曼招供投降。一份塵封的日本檔案,記錄了趙一曼犧牲前的遭遇:“七月二十六日對趙一曼女士的電刑,操作准確,新式電刑器具功能發揮正常,給了趙一曼女士超負荷的最大壓力。在長時間經受高強度電刑的狀態下,趙一曼女士仍沒招供,確屬罕見,已不能從醫學生理上解釋。”面對如此酷刑,趙一曼咬緊牙關怒斥道:“你們這些強盜,可以讓整座村庄變成瓦礫,可以把人剁成爛泥。可是,你們消滅不了共產黨人的信仰!”

敵人無法使趙一曼屈服,便決定對她處以極刑。在去往珠河的火車上,趙一曼知道此行實為赴死,她唯一放不下的,就是她的孩子寧兒。她向押解她的日本憲兵要來紙和筆,寫下了最后一封信:“母親對於你沒有能盡到教育的責任,實在是遺憾的事情。母親因為堅決地做了反滿抗日的斗爭,今天已經到了犧牲的前夕了……我最親愛的孩子啊!母親不用千言萬語來教育你,就用實行來教育你。在你長大成人之后,希望不要忘記你的母親是為國犧牲的!”在人生終點,趙一曼將使命之憾、親情之歉,定格為歷史永恆,道出了對革命理想、信仰信念的矢志不移。

趙一曼與兒子的合影。

白山黑水除敵寇,笑看旌旗紅似花

1936年8月2日,在公開處決前,敵人將趙一曼綁在馬車上,押到珠河縣城游街示眾。這位馳騁北疆的女政委,懷著對祖國的無比熱愛,對珠河人民的深情眷念,對日本侵略者的刻骨仇恨,放開喉嚨,唱起了悲壯的《紅旗歌》:“民眾的旗,血紅的旗,收殮著戰士的尸體。尸體還沒有僵硬,鮮血已染紅了旗幟……高高舉起呀!血紅旗幟,誓不戰勝,終不放手……牢獄和斷頭台,來就來你的,這就是我們的告別的歌……”槍聲響起,趙一曼年輕的生命永遠定格在了31歲。但那歌聲卻回蕩在白山黑水之間,繚繞在長城內外,激起更廣闊的回響空間。祖國大地到處席卷起民族解放的狂濤,匯成打敗日本侵略者的洶涌澎湃的怒潮。又經過9年的艱苦卓絕的斗爭,愛好和平的中國人民贏得了抗日戰爭和世界反法西斯戰爭的最后勝利。

1950年電影《趙一曼》上映,曾經經歷過那段苦難歲月的人無不為影片中趙一曼的凜然正氣,堅貞不屈所感動。在川南工作的李坤杰看了《趙一曼》以后,心情格外激動,勾起她對親人的思念。銀幕上的趙一曼堅強、勇敢、機智……多麼像離別20多年的胞妹李坤泰啊!於是,她向黨組織匯報,向進川出川的同志打聽……1954年,李坤杰將李坤泰的照片寄給曾經在中共滿洲省委工作過、時任國務院宗教事務局局長何成湘。不久李坤杰收到了何成湘的回信,証實了李坤泰就是抗日女英雄趙一曼。

趙一曼唯一的兒子陳掖賢,也就是遺書中的“寧兒”,知道趙一曼就是自己的母親后,百感交集,思緒萬千。當地政府通知他領取烈士証和撫恤金,他都沒有去,因為他覺得那是用母親的鮮血換來的。他專程趕到東北烈士紀念館憑吊母親,看到了那封遲到了20多年的家書,淚流滿面,一字一字地抄在了筆記本上。抄完后用鋼筆在自己手上刺了“趙一曼”三個字,直到他去世,那三個字仍留在他的手上。

曾經,有一位戰友問趙一曼:“你為什麼叫趙一曼呢?”趙一曼答道:“我喜歡‘一’字,所以給自己起的名字都帶個‘一’字,意思指一生革命,一心一意,一貫到底,絕不改變……”這位偉大的民族英雄,偉大的母親,用自己短暫的生命詮釋了一位共產黨員的拳拳報國之心、愛民為民之情。2009年,趙一曼被中央宣傳部、中央組織部等11個部門評為“100位為新中國成立作出突出貢獻的英雄模范人物”之一。

人無精神則不立,國無精神則不強。習近平總書記指出:“精神是一個民族賴以長久生存的靈魂,唯有精神上達到一定的高度,這個民族才能在歷史的洪流中屹立不倒、奮勇向前。”在14年抗日戰爭中,以趙一曼等為代表的東北抗聯將士用鮮血和生命譜寫了中國人民抗日戰爭這部壯麗史詩中最慘烈、最艱苦、最令人動容的重要篇章,鑄就了偉大的東北抗聯精神。這種精神已經融入生生不息的民族血脈,成為中華民族取之不盡、用之不竭的寶貴精神財富和恆久動力源泉。

(作者單位:中共遼寧省委黨史研究室)

(來源:學習強國遼寧學習平台)