銘記八一三淞滬抗戰︱不止有“八佰”,共赴國難的還有人民群眾的“汪洋大海”

1937年8月13日爆發的淞滬抗戰,是中華民族抗擊侵略的一場“明知不可為而為之”的殊死戰斗,粉碎了日軍三個月內亡華的妄想。在東方戰場為世界反法西斯戰爭爭取了時間。在中國共產黨倡導的抗日民族統一戰線旗幟下,上海民眾煥發出空前的愛國熱忱,在中共上海地方組織的領導下,各種形式的募捐隊、慰問隊、救護隊、運輸隊、戰地服務隊支援前線,救亡團體通過新聞報刊、歌詠戲劇、廣播演講等形式深入街頭巷尾開展救亡宣傳,形成全民抗戰熱潮,推動筑起堅不可摧的中華民族抗日長城。

上圖為淞滬抗戰戰場舊址,下圖為淞滬抗戰無名英雄墓遺址紀念碑(寶山愛輝路泗塘二中內)

民族危急!中國人民團結起來了!

1937年7月7日,盧溝橋事變爆發。隨后不到1個月內,北平、天津相繼陷落,南方都市上海表面上風平浪靜,卻涌動著戰爭的暗流。上海地處南京國民政府統治的心臟地區,是中國最大經濟貿易中心,也是日軍蓄謀佔領的戰略重地。日軍早已為攻佔上海作了長期的謀劃,企圖把佔領上海與佔領華中地區的作戰相連。

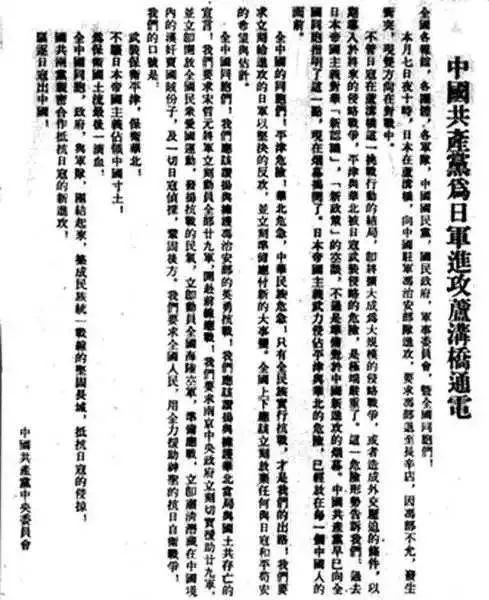

而這一次,日本失算了。此時的中國再也不是用一紙條約割地賠款求和、任人宰割的中國。中共中央於七七事變次日即通電全國:“全中國的同胞們!平津危急!華北危急!中華民族危急!隻有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”通電最后如此寫道:“國共兩黨親密合作抵抗日寇的新進攻!驅逐日寇出中國!”7月17日,蔣介石發表了廬山講話:“如果戰端一開,那就是地無分南北,年無分老幼,無論何人,皆有守土抗戰之責任,皆應抱定犧牲一切之決心。”

七七事變后,中國共產黨發表通電

日軍沒想到,根據《淞滬停戰協定》不准在上海駐軍的中國,竟然想在上海“先發制敵”﹔他們更想不到的是,8月9日在日軍謀求布局上海戰役時,南京的最高國防會議上,多了三位紅軍將領——朱德、周恩來、葉劍英。此次會議為了再次談判紅軍改編為國民革命軍事宜,國共兩黨“差不多到了拍桌子的地步”。幾天后,八一三淞滬抗戰爆發,日軍大舉進攻上海,國難當頭,國共兩黨談而不決的局面旋即轉變。國共兩黨坐到了一張桌上!中國人——團結起來了。

上海各行各業各界

“決心抗戰到底”的總動員

1937年7月下旬,在上海貴州路中國飯店的一個房間裡,因國共談判途經上海的周恩來秘密會見了中共上海黨組織領導人劉曉和中共上海辦事處主任潘漢年。周恩來指出,日本帝國主義的全面侵略使中國人民的全面抗戰勢在必行,上海或會發生意外事件,思想上要有足夠的准備。要抓住全面抗戰的有利時機,放手發動群眾,開展廣泛的統一戰線工作。

淞滬抗戰爆發后,繁華似錦的上海瞬間淪為烽火戰場,但在硝煙彌漫中,上海民眾在中共上海地方組織的領導下,成立文化、教育、職業、學生、工人等各界抗日救亡協會,全民族抗戰的熱潮澎湃而來。

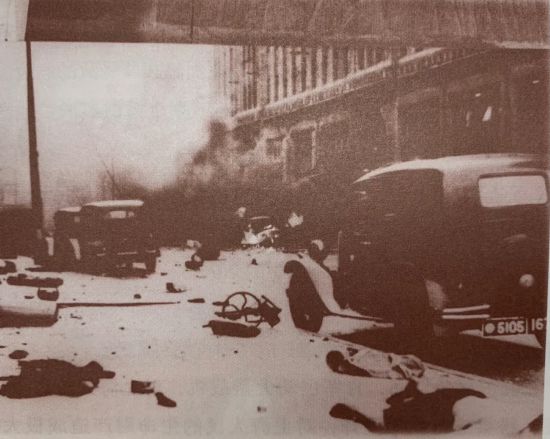

南京路外灘被炸慘狀

上海文化界救亡協會是最早成立的群眾救亡團體,宋慶齡、蔡元培、何香凝等83人為理事,共產黨員是活躍其中的骨干。該協會由上海戲劇界救亡協會、漫畫界救亡協會和戰時文藝協會等76個團體會員組成,是上海文化界及全市各抗日救亡團體的中心。

上海教育界救亡協會舉辦8個難民收容所,創辦10所裡弄小學,組織3個裡弄互助會,普及抗日教育。科學工作者組織大眾科學社,成立戰時服務團,普及大眾所需要的防空、防毒知識以及其他與戰爭有關的科普常識。上海工人界成立國民戰時服務團、滬南青年救亡團、紗廠工友救亡協會、印刷界戰時服務團、人力車夫工人救亡協會、法商電氣公司工人星期服務團等十幾個救亡團體,開展各種抗日救亡活動。職業界救亡協會是群眾基礎最廣泛的群眾救亡團體,下有洋行華員聯誼會、銀錢業業余聯誼會、保險業業余聯誼會、上海職業婦女會等28個團體,積極推動各行業職工與工商業主一起,投身於支援前線、募捐慰問等抗日救亡工作。

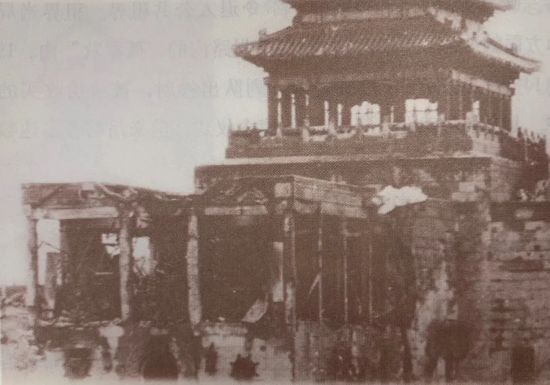

被炸毀的上海博物館

愛國進步人士何香凝、史良等發起組織“上海戰時壁報工作團”,一時間圖文並茂的“戰時壁報”遍布全市大街小巷,這些壁報及時報道了戰地消息、戰事評論、中外要聞等,每天的讀者達幾萬人。在上海學生的積極配合下,9月18日,在九一八事變6周年紀念日這天,暨南大學、大夏大學、復旦大學及留日救亡同學會、平津流亡同學會的同學們舉行紀念大會,青年學生們在集會上熱血沸騰,紛紛表達抗日的決心。全市人民響應上海市各界救亡協會的倡議,在中午12時整就地宣誓抗日。學生們在路口維持秩序,帶領過往的行人朗讀“效忠國家,決心抗戰到底”的誓詞。何香凝、許廣平、史良等還成立中國婦女慰勞自衛抗戰將士會上海分會,積極奔走,做了大量的戰事后援工作,真正踐行了“惟我婦女雖不能枕戈待旦,沖鋒殺敵,而對於疆場上之戰士,亦應盡力幫助,故飢者我當為之食,寒者我當為之衣,傷病者我當為之醫治”。

不分男女老少,“一切為了前線”

中國共產黨提出的“抗戰高於一切,一切為了前線”的口號深入人心,上海民眾積極投身於募捐、慰勞和對日經濟絕交等援助活動中。

“一分錢慰勞將士愛國捐”“節約獻金”成為行動口號,上海人民不分男女老少、貧富賤貴,都熱烈響應,踴躍捐獻,連人力車工人、碼頭工人都捐出了自己的活命錢,大量慰問品源源不斷送至前線。從7月底至9月10日上海發起愛國捐活動,總計募集150余萬元。9月中旬,天氣漸冷,上海抗敵后援會及各界救亡協會組織上海40萬市民連夜為前線將士趕制20萬件棉背心,70萬包內含肥皂、牙刷、牙膏、清涼油、紅藥水、急救包等日用品的慰勞袋,也在短期內完成,送至前線將士手中。

上海婦女為前線戰士趕制冬衣

學生們積極響應抗敵后援會發動的救國捐款、征募軍用物資、慰勞、運輸、救護等支援前線的活動。他們組成募捐隊,走上街頭,深入裡弄、商店進行群眾性征募。到9月10日,除募得大筆捐款和發行救國公債外,各界民眾還捐獻食品、日用品、望遠鏡、防護面罩、通信器材、車輛等各類軍需物資近200個品種。這些物資由各團體組織的車輛運輸隊冒著戰地硝煙,源源不斷地送往前線陣地。9月中旬,全市發動為抗敵將士趕制御寒衣物活動,學協提出募集10萬雙手套,全市學生動員起來后,僅用10天就完成了任務。

10月18日,在有800余名青年學生參加的“魯迅先生逝世周年紀念會”上,郭沫若慨然指出:“魯迅的偉大精神是反抗社會一切惡勢力,反抗到底,死不妥協。所以目前的民族革命戰爭,正是魯迅精神的最具體的表現。”聖約翰大學和聖瑪麗亞女校等教會學校的學生聯合發動救國公債推銷活動和國際宣傳運動,呼吁全世界學生們聯合起來,抵制日貨,抗議日本帝國主義。

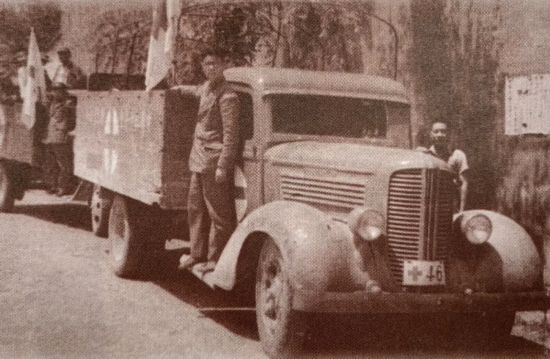

煤業救護隊奔赴前線救護傷員

在戰地救護和戰地服務中,抗敵后援會的9個急救隊冒險奔赴前線救護傷兵,從9月16日至30日共救護傷兵4000余人。上海國醫界戰地救護隊奔赴戰事激烈的羅店、大場等地,奮不顧身在槍林彈雨中全力救護受傷官兵。上海各行業工人戰地服務團有100多個,僅上海紗廠工人救亡協會就發動1000多名工人參加戰地服務,500多名青年工人參加抗日軍隊。其中到第十八軍羅卓英部開展戰地救護工作的上海勞動婦女戰地服務團,平均年齡還不足19歲。

以新聞出版、歌詠戲劇、廣播演講等方式開展的上海救亡宣傳和抗戰文化,“冒著敵人的炮火”,在另一條挽救民族危亡的戰線上戰斗。

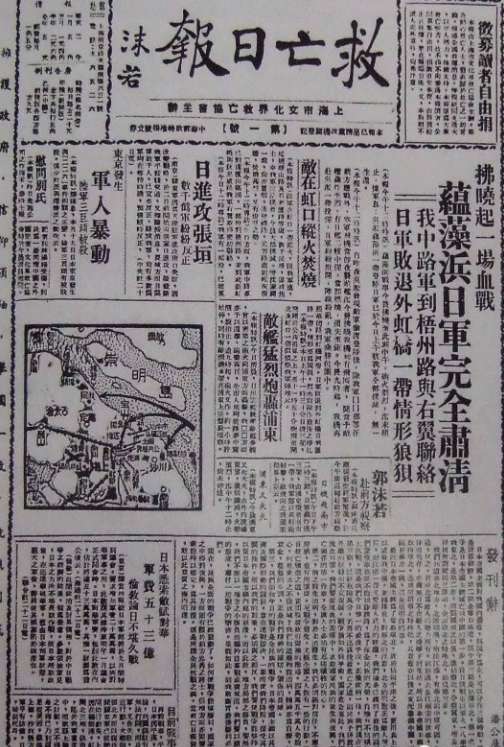

《救亡日報》是當時宣傳抗戰的一面旗幟,編委有巴金、王任叔、茅盾、柯靈等30人,都是上海文化界的知名人士,他們用文字喚起民族覺醒、喚起民眾抗日、喚起民心所向,不僅如實報道國民黨軍隊愛國官兵的抗戰情況,還及時報道八路軍的抗日戰況和陝北抗日民主根據地的活動,潛移默化地讓全民樹立起持久抗戰的信心。鄒韜奮主持的《抗戰》三日刊,提出“戰則存,和則亡”的口號,及時分析抗戰形勢,反映各階層民眾抗戰心聲。

救亡日報

“手無寸鐵兵百萬,力舉千鈞紙一張。”《大公報》派范長江等著名記者擔任戰地特派員,第一時間報道現場戰況。在《盧溝橋畔》中,范長江細致生動描述前線將士英勇戰斗情形:“他們從不對敵方的精利武器表示恐懼,重重的子彈帶纏繞著他們的上身,手槍、步槍、手榴彈、大刀、大衣、雜糧袋等等,挂滿了他們身上……”戰地記者們用雙腳丈量大地,用手中的筆和心中的無畏,始終堅守在推動抗戰、捍衛國土的最前線,鼓舞和感召更多的中國人奮起抗爭。

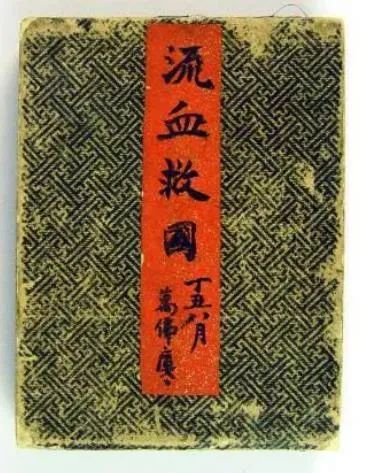

反映1937年淞滬抗戰的流血救國雜冊

七七事變后,上海的中國劇作家協會經過緊張的創作、排練,隆重推出了3幕大型話劇《保衛盧溝橋》。8月7日在南市蓬萊大戲院正式上演,近百名藝人參加演出,“保衛祖國”“保衛盧溝橋”口號一時間傳遍上海,激勵人們投身抗戰洪流中,演出一直持續到八一三淞滬抗戰的戰火燃燒。袁牧之、陳波兒、賀綠汀等人組成的戰時移動演劇團,受到將士們的熱烈歡迎,被稱為“文化戰斗的游擊隊”。上海200多位戲劇、電影界人士共組成13個救亡演劇隊,除兩個留滬外,其余11隊陸續離滬,深入內地鄉村城鎮,演出《同心合力打東洋》《為自由和平而戰》《放下你的鞭子》等節目,在各地播下抗日救亡的火種。國民歌詠救亡協會組織演唱會,《大刀進行曲》《義勇軍進行曲》《畢業歌》等回蕩在街頭巷尾,這響徹雲霄的歌聲激發著民眾的抗日救亡斗志。

1937年9月,孩子劇團成立時的合影

最令人動容的是,還有10多個兒童救亡團體活躍在上海街頭裡弄。誕生在抗戰炮火中、由難童組成的孩子劇團團員,最小的僅8歲,最大的團長吳新稼也才18歲,年幼稚嫩的身影奔跑在難民收容所、工廠、裡弄裡,聲情並茂地演出《誰說我們年紀小》《義勇軍進行曲》《放下你的鞭子》等劇目,用稚嫩童真的嗓音發出“團結起來、抵抗外敵”的吶喊。一位老太太看完演出后感嘆道:“孩子們都這麼明白,咱們中國亡不了的!”有的年青難民眼淚汪汪地說:“小弟弟,小妹妹們,看了你們的戲,我們再也不逃難了,明天報名打日本去!”

難民所裡群情激奮的“起來”強音

戰爭使上海及周邊地區大量民眾流離失所,淪為難民,涌向租界的難民最多時總數達70余萬人,收容救濟工作非常艱巨。上海市救濟會、市慈聯會、上海國際救濟會等眾多組織先后建立幾百所難民收容所,單慈聯會就先后設立了50多處難民收容所,收容難民約50萬人次。在滬國際友人饒家駒被稱為“中國難民之友”,他四處奔走,陸續設立收容所130多所,收容難民10萬以上,在戰時上海至少保護了30萬難民。

上海國民救亡歌詠協會宣傳團

中共上海地方組織非常重視難民工作,專門成立中共難民工作委員會。在收容所,共產黨員們教難民識字唱歌,宣傳抗日救亡常識,培養抗日救亡生力軍,成為難民所的骨干力量。

中共難民工作委員會根據難民的不同文化程度,成立不同識字班、文化班,統一編寫使用通俗易懂的教材,進行抗日宣傳教育,提高難民的文化知識和民族意識。如《東洋兵》《中國人》《中國飛機》《中國小孩》為兒童初級讀本,《難民》《可惡的日本兵》為婦女讀本等。在難民所內開展各種文化活動,召開時事座談會、報告演講會,伴隨著難民所中到處響起的《義勇軍進行曲》《抗戰敵歌》《打回老家去》的激昂歌聲,並肩戰斗、誓死抗敵的決心也噴涌而出。

1937年,上海難民所演出的抗日節目

經過持續兩年的難民教育,黨組織領導的難民收容所,成為名副其實的抗日革命學校,先后有200多人加入共產黨,將1000多人輸送至皖南新四軍,其中黨員80余人﹔近50名黨員被派至寶山、吳淞等敵人佔領下的市郊工作,開展抗日武裝斗爭﹔40多名黨員被派到工廠企業,開展基層抗日工作,成為基層的骨干力量。

在抗日民族統一戰線的旗幟下,上海人民凝聚起的風起雲涌、萬眾一心的抗日救亡熱潮,向全世界彰顯中華民族精神的覺醒。恰如毛澤東在《論持久戰》中所指出的:“動員了全國的老百姓,就造成了陷敵於滅頂之災的汪洋大海,造成了彌補武器等等缺陷的補救條件,造成了克服一切戰爭困難的前提。”