“窯洞之問”的兩個答案

黃土地上的幾孔窯洞,在百年黨史上留下了不可磨滅的印記。在黨的十九屆六中全會上,習近平總書記講述了發生在延安窯洞裡、昭示了中國共產黨未來走向的一場對話。從黨的十九屆六中全會到開年的“省部班”,從新年賀詞到中央紀委全會,“窯洞之問”被習近平總書記頻頻提及、發人深省……

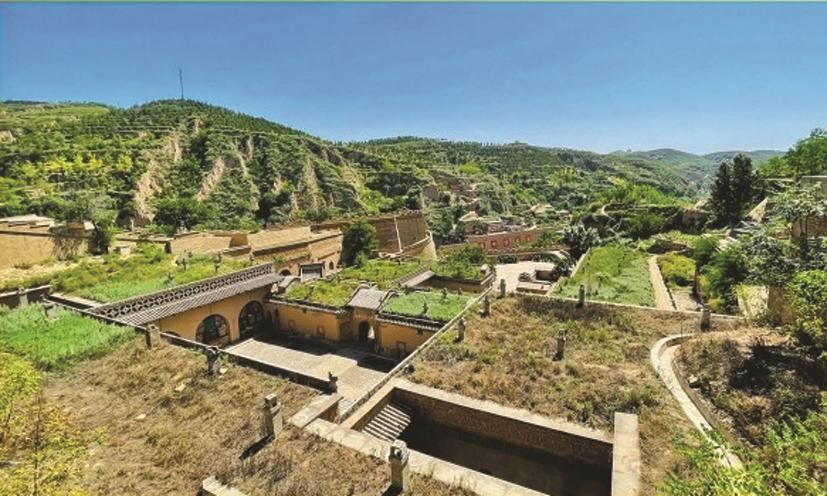

陝西米脂楊家溝村

第一個答案:民主,走群眾路線

1945年7月,為鞏固民主團結、促成國共談判,黃炎培等6名國民參政會參政員造訪延安,同中國共產黨商談兩黨團結、共建國內和平問題。到訪期間,毛澤東問黃炎培有什麼感想。黃炎培坦率地說:

“我生六十多年,耳聞的不說,所親眼看到的,真所謂‘其興也勃焉,其亡也忽焉’,一人、一家、一團體、一地方乃至一國,不少單位都沒有能跳出這周期率的支配力……大凡初聚時聚精會神,沒有一事不用心,沒有一人不賣力,也許那時艱難困苦,隻有從萬死中覓取一生。繼而漸漸好轉了,精神也就漸漸放下了……一部歷史,‘政怠宦成’的也有,‘人亡政息’的也有,‘求榮取辱’的也有。總之沒有能跳出這周期率。中共諸君從過去到現在,我略略了解的了。就是希望找出一條新路,來跳出這周期率的支配。”

聽聞一席肺腑之言,毛澤東略作沉思:“我們已經找到了新路,我們能跳出這個周期率,這條新路就是民主,走群眾路線。隻有讓人民來監督政府,政府才不敢鬆懈。隻有人人起來負責,才不會人亡政息。”在窯洞裡,毛澤東生動定義了中國共產黨與其所植根的人民之間的歷史坐標,給出了第一個答案。

1949年,黨中央從西柏坡動身前往北京時,毛澤東說,“今天是進京趕考的日子。我們決不當李自成,我們都希望考個好成績”。2013年,習近平總書記重訪西柏坡時強調,“黨面臨的‘趕考’遠未結束。時代是出卷人,我們是答卷人,人民是閱卷人”。中國共產黨人在“趕考”之路上從未懈怠,可以說,“趕考”命題的提出,是我們黨對跳出治亂興衰歷史周期率的清醒認知。

第二個答案:自我革命

離開延安沒多久,1945年8月,黃炎培出版了《延安歸來》。書中寫道:“我認為中共朋友最可寶貴的精神,倒是不斷地要好,不斷地求進步,這種精神充分發揮出來,前途希望是無限的。”時光倏忽,70多年過去了。確如他觀察,中國共產黨始終在“要好”,在“求進步”。當年的“窯洞之問”,中國共產黨人也未停止思考。

在黨的十九屆六中全會上,在黨的第三個歷史決議即將出爐之際,習近平總書記深思熟慮地指出:“經過百年奮斗特別是黨的十八大以來新的實踐,我們黨又給出了第二個答案,這就是自我革命。”“我們黨沒有任何自己特殊的利益,這是我們黨敢於自我革命的勇氣之源、底氣所在。”

古往今來,從來都是“革別人命容易,革自己命難”。但唯有中國共產黨,主動選擇在自我革命中淬煉鍛造。百年黨史中出現了三份歷史決議。細讀文本,1945年《關於若干歷史問題的決議》中,125次出現“錯誤”一詞,對經驗教訓的總結極為深刻﹔1981年《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》明確提出要“堅持真理,修正錯誤”,這是我們黨必須採取的辯証唯物主義的根本立場﹔2021年《中共中央關於黨的百年奮斗重大成就和歷史經驗的決議》,將“堅持自我革命”凝練為黨百年奮斗的十條歷史經驗之一。黨史上,那些生死攸關的轉折點,往往是一次次絕境重生的自我革命。

2022年1月11日,學習貫徹黨的十九屆六中全會精神專題研討班,習近平總書記給省部級主要領導干部上了“新年第一課”,再次講到“窯洞之問”,他語重心長地指出:“我們黨歷史這麼長、規模這麼大、執政這麼久,如何跳出治亂興衰的歷史周期率?”

兩個答案,跨越了一個政黨從弱小到強大、從九死一生到蓬勃興盛的漫漫歲月長河。從探尋黨和人民的關系,到將目光同時放到黨的自身、反求諸己,一脈相承的,是走好“趕考”之路的清醒堅定,是走得再遠都不會忘記的初心使命和歷史自信。

(來源:2022年3月2日《黨史信息報》第2版,文章摘編自《人民日報》)