延安精神薪火相傳

①

②

濃郁的陝北風情,把我們帶進革命聖地延安。近期,由中央廣播電視總台、陝西廣播電視台聯合出品的3集文獻紀錄片《我們,從延安走來》,在中央電視台科教頻道播出。這部文獻紀錄片從不同側面展現了延安革命歷史,是對延安精神的又一次深入解讀。

一

《我們,從延安走來》從當下視角,深入解讀延安精神的思想內核。該片改變以往不少同類主題紀錄片以時間為主線的結構方式,換以專題方式搭建結構,體現出很強的時代性。

第1集《脊梁》,著重講述中國共產黨的政治路線,反映黨領導人民進行抗日戰爭的全過程,以雄辯事實表明,中國共產黨是領導中國人民抗戰的中流砥柱,中國共產黨的領導是中國革命和建設勝利的根本保証。第2集《求是》,主要闡述黨的實事求是的思想路線,重點講述延安整風和中共七大,把毛澤東思想確立為黨的指導思想,實現了馬克思主義中國化第一次歷史性飛躍。第3集《為民》,以大量史實說明:中國共產黨的根基在人民、血脈在人民、力量在人民。打江山、守江山,守的是人民的心。

政論情懷、故事表達,使該片有溫度、有細節、有人物、有感情。片中講到《黃河大合唱》的誕生。一位與死神擦肩而過、長途跋涉來到延安的年輕音樂家——冼星海,根據詩人光未然的新作《黃河吟》,經六天六夜創作,譜寫了《黃河大合唱》。在延安音樂晚會上,冼星海親自指揮一百多人演唱了《黃河大合唱》。這首大合唱用高亢的旋律發出中華民族不可戰勝的吼聲,唱響了四萬萬中國人民團結抗戰的時代強音。片中使用了他女兒冼妮娜的受訪錄像。她說:“為什麼能寫出《黃河大合唱》這麼好的作品,他就是把自己的苦難和祖國的命運結合在了一起,他把每個音符都變成一顆射向敵人心臟的子彈,他用自己火辣辣的心去點燃千千萬萬的勞苦群眾。”在講述百團大戰時,片中不僅細述了百團大戰過程,還追溯了該戰役名稱產生的緣由。片中使用了時任八路軍總部作戰參謀王政柱的受訪影像。他說,當向彭德懷匯報參戰部隊有105個團時,彭德懷說:“不管一百零五,一百多少,我們就叫‘百團大戰’好了。”“百團大戰”,從此名震中外。

二

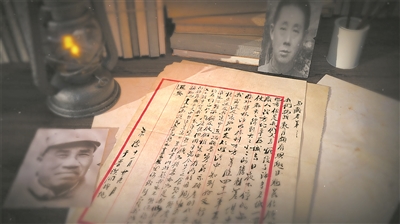

《我們,從延安走來》運用大量原始文獻,使片中內容建立在堅實的史實基礎上。片中展示了1937年11月朱德的一封親筆信。那時,朱德正在山西抗日前線指揮作戰。他給在四川瀘州的舊時好友戴與齡寫信說:“惟家中有兩位母親,生我養我的均在,均已八十,尚康健。但因年荒,今歲乏食,恐不能度過此年,又不能告貸。我十數年實無一錢,即將來亦如是。我以好友關系向你募貳佰元中幣,速寄家中朱理書收。此款我亦不能還你,請作捐助吧。”這封信不禁令人感慨:領兵萬千,每月隻有津貼五元﹔贍養老母,不得不私信求助於故交,朱德廉潔自律又何其重!

片中還大量使用當事人口述,將觀眾直接帶入歷史情境中。片中生動描繪了中央紅軍經過長征剛到陝北的情況,部隊雖然衣衫襤褸,但表現出嚴明的紀律。吳起鎮陳灣村村民韓義周,在2013年受訪的影像資料中說:“長征部隊到吳起,在十月多到十一月來,看到那些人恓惶(可憐)得很。穿著麻鞋,腿晒得黑黝黝的。來到這裡,老百姓都擁護呢,紀律嚴得很。”純朴的講述、真切的回憶,給人留下深刻印象。當事人口述歷史不僅增加了紀錄片的紀實性、故事性,而且推動了史學研究的深入。

挖掘珍稀影像資料,讓觀眾眼睛一亮:原來歷史離我們這麼近。片中,一段反映延安的彩色影像資料,出現了毛澤東、周恩來等人,這是迄今所知中共領導人第一次出現在彩色影像中。影像資料中還有普通的百姓,有露出淳朴笑容的八路軍戰士。這些彩色視頻是1944年到延安的美軍觀察組用柯達彩色膠卷拍攝的。這些膠卷當時主要用於軍事偵察。其中留下的延安影像,顯得尤為珍貴。抗日戰爭中,日軍飛機對抗戰后方的轟炸,人們更為熟悉的是對重慶等城市的大轟炸。然而,根據史料記載,由於延安的重要戰略地位,日軍也出動軍機對延安進行過大轟炸。但具體情況,許多人並不了解。《我們,從延安走來》第一次把日軍轟炸延安的畫面呈現在人們面前。日本侵略者的狂轟濫炸,動搖不了中國人民的抗戰信念,寶塔山在炮火硝煙中巍然屹立。

讓文物說話,使歷史在人們面前活起來。片中以小見大,反映了發生在延安和陝北的部分重大歷史事件。1936年2月,紅軍發起東征戰役,一路上大雪紛飛,天寒地凍。在陝北清澗縣袁家溝農民白育才家的窯洞裡,毛澤東在一張小炕桌上,寫下了氣吞山河的詩詞《沁園春·雪》。“數風流人物還看今朝”,展現出中國共產黨及其領導的人民軍隊,不畏艱險、敢於擔當的英雄氣概。那張普普通通的陝北農村小炕桌,成了一件珍貴文物,見証了一首偉大詩篇的誕生。在中共七大的文物中,人們以往在紀錄片中常可以看到代表們的代表証,該片此次還向人們展示了大會送給每位代表的筆記本。它用延安自制的毛邊紙制成,扉頁印有毛澤東的題詞“實事求是,力戒空談”,生動反映了實事求是黨的思想路線的精髓。

三

厚重的黃土文化、濃郁的陝北風情,讓該片非常接地氣。延安地處黃土高原、黃河之畔,是中華民族的重要發祥地,有著特有的文化氣質和品格特征。該片從文字、影像、訪談到音樂,鄉土氣息扑面而來,作品的每一個細節都沾泥土、接地氣。

文獻紀錄片的命脈在於真實,而這種真實又取決於文獻資料的廣泛收集和長期積累。在本片的創作中,主創團隊前往10多個省的市、縣調研,拍攝了近50處革命舊址、各種文物照片260余件,翻拍歷史照片400余張,收集整理各類視頻資料349條,檔案資料44條,音像資料708條,使紀錄片的創作建立在可靠的史實基礎上。尤其難能可貴的是,主創團隊還找到了延安新華廣播電台成立時的音頻資料。這是中國共產黨領導人民廣播和電視事業的發端。

同時,這部紀錄片的問世,也是多年來關於延安學術研究和影視創作積累的結果。中央廣播電視總台和陝西廣播電視台在10多年來,共同創作了延安紀錄片“三部曲”,包括5集紀錄片《大魯藝》、2集紀錄片《延安延安》和這次的3集紀錄片《我們,從延安走來》。《我們,從延安走來》使用的大量素材,是多年來積累的結果。

延安精神是中國共產黨的寶貴精神財富。在新的長征路上,不論遇到任何艱難困苦,延安精神都將引領我們奮力前行。該片結尾,有一段內容意味深長:1948年3月23日,毛澤東從陝西吳堡縣川口東渡黃河前往華北。回望陝北起伏的群山,他深情地說:“陝北是個好地方!”

上圖為紀錄片《我們,從延安走來》劇照:①日軍轟炸延安畫面﹔②朱德親筆信畫面。