紅旗渠精神永在,唯奮斗者永恆!

10月28日上午,習近平總書記來到位於河南安陽林州市的紅旗渠。黨的二十大后習近平總書記首次國內考察,先是選擇前往延安緊接著專程考察紅旗渠,並強調提出紅旗渠精神同延安精神是一脈相承的。紅旗渠精神永在!這宣示著在和平建設時期繼續傳承紅旗渠精神的重要性。邁向新征程,傳承紅旗渠精神更有時代價值和現實意義。

唯奮斗者永恆!沒有前行者過往犧牲,哪來今天得享太平﹔沒有今天我們這一代人繼續努力,哪能盼來明天不再受制於人?我們不禁思考:究竟是何等強大的精神動力,讓林縣人民能夠在上世紀60年代那個缺衣少食的歲月裡開鑿出奇跡般“人工天河”?新時代新征程,如何弘揚好傳承好紅旗渠精神?

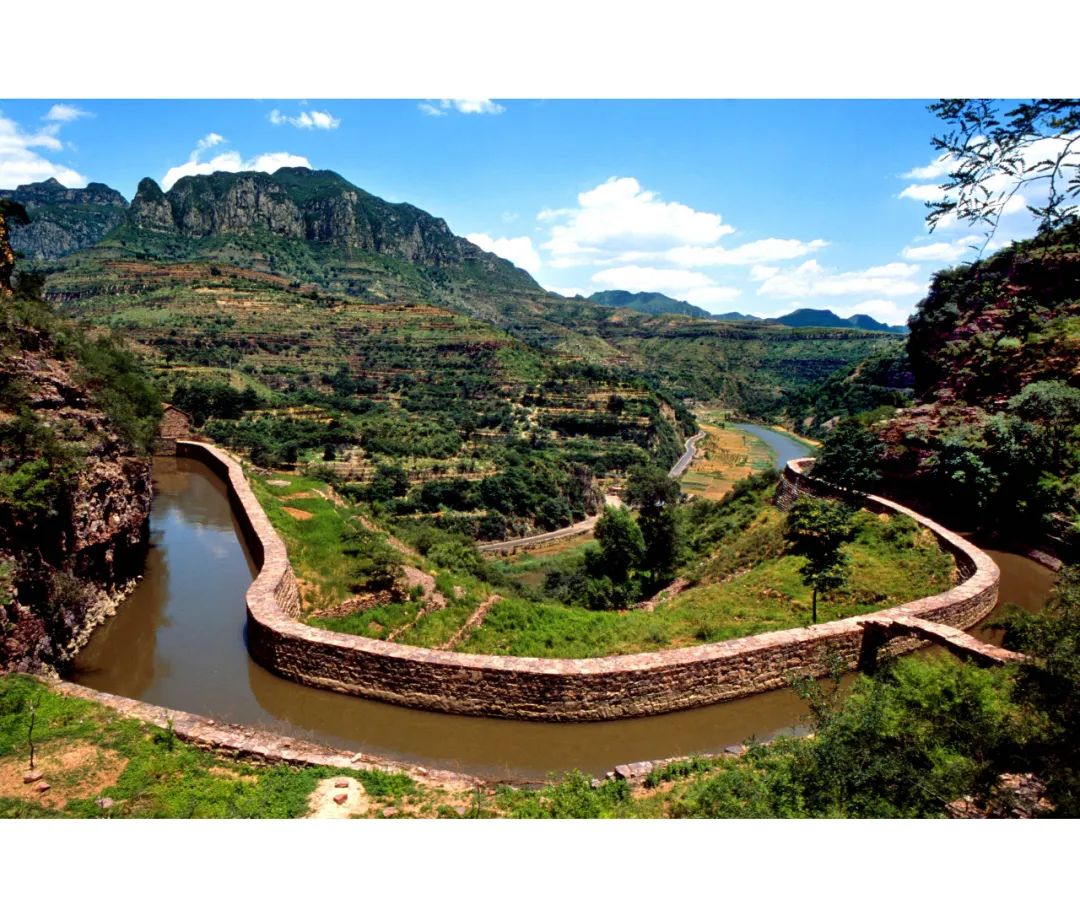

紅旗渠是20世紀60年代河南省林縣(今河南省林州市)人民發揚艱苦奮斗精神,花費十年之功,從山西省平順縣引濁漳河水,在太行山腰上修建的大型水利工程。紅旗渠是一個驚艷的高山引水工程,更是一座記載新中國的創造激情和奮斗足跡的時代豐碑。周恩來總理親切地稱之為“人工天河”,人們贊譽其為“世界第八大奇跡”“中國的水長城”“太行山上的藍色飄帶”。2019年9月25日,紅旗渠建設者(集體)被黨和國家授予新中國“最美奮斗者”的榮譽。

作為一名紅旗渠建設者的后人,很多朋友經常問我類似的問題:山高路遠、工程浩大,林縣人為什麼一定要修紅旗渠?三年困難時期條件那麼艱苦,山區林縣憑什麼就敢上馬修建紅旗渠?跨省調水、劈山造渠不容易,人們僅憑雙手和簡陋的工具,為什麼能夠修成紅旗渠?

“為什麼要”“為什麼敢”“為什麼能”,這三個有關紅旗渠的問題牽引著我的思緒,引導著我努力地去尋找合理的解釋。

林縣為什麼一定要修建紅旗渠?

太行山東側為地質復雜的斷層構造,無形中早已埋下了缺水隱患。林縣地處南太行東麓,歷史上曾經是“山林豐茂、古木參天”,“茂木喬鬆、木蔭濃似蓋”,被譽為“北雄風光最勝處”。也許是隋唐五代、宋遼金元的連年烽火毀滅了地面上的茂林喬木,抑或是千百年來人類的過度開發最終破壞了生態平衡,自明以降,林縣已然是青山失色、綠水無蹤,“童山濯濯,彌望皆是”。由於缺乏良好的隔水層,地表水很容易漏失,河水徑流普遍不大,而且地下水埋藏很深,掘井取水也極為不易,嚴重缺水成為幾百年來制約林縣發展的最大瓶頸。

缺雨少水造成十年九旱,土薄石厚致使耕種難收。歷史上的林縣多災多難,旱災蝗災數不勝數,農業生產條件落后,人民生活異常艱難。1944年林縣解放時,老百姓政治上已經翻身,但經濟上仍然落后貧瘠,“早上糠、中午湯,晚上稀飯照月亮”仍是生活日常。全縣98.5萬畝耕地中僅有1.2萬畝水澆地,其他都是靠天收獲的旱地。糧食產量極低,麥子每畝隻有30公斤,秋糧畝產也不過50公斤。全縣550個行政村中,吃水困難的村就有307個。很多村庄老百姓每天需要跑到幾公裡甚至十幾公裡外取水。

嚴重缺水成為橫亙在新生的人民政權面前最大的治理難題。水利是農業的命脈,也是國民經濟恢復的基礎。新中國成立后,林縣縣委認真貫徹黨中央要求,帶領人民集中力量興修水利、治理水土流失,努力“重新安排林縣河山”。截止到1959年底,全縣建成天橋渠、淇河渠、英雄渠等46條引水渠道和要街、弓上、南谷洞等36座中、小型水庫,還打水井5652眼,打旱井27120眼,引山泉650處,挖水池2397個,挖魚鱗坑2235萬個,修滲水溝26804條,筑谷坊18500座,修梯田47205畝,植樹造林1.25萬畝。全縣水澆地面積由1.2萬畝增長到了20.12萬畝,解決了307個村、28萬人的吃水難題,水土流失也得到了基本控制。

正當人們樂觀地以為缺水再也不是問題之時,1959年春天開始的大旱卻像無情的鞭子一樣猛地抽打著干部群眾的萬丈雄心。林縣持續半年沒有下雨,境內河流幾近斷流,新建的水渠無水可引,水庫池塘漸漸干涸見底,田裡的禾苗也日漸枯萎,一些偏遠山區又出現了群眾翻山越嶺取水吃的尷尬場景。面對嚴酷的現實,林縣縣委深刻認識到了要想徹底改變林縣缺水的面貌,必須跳出林縣地界,主動到外面尋找可靠水源。經過深入調研和認真決策,引漳(濁漳河)入林(縣)工程在緊鑼密鼓中走向歷史舞台。

林縣為什麼敢修紅旗渠?

雖然除了修渠別無選擇,但時值國民經濟三年困難時期,窮鄉僻壤、山大溝深的林縣憑什麼就敢上馬紅旗渠?

林縣縣委之所以敢於做出引漳入林的決策,除了班子成員認識充分、目標明確、意志堅定、精誠團結外,還有一些干事創業的“底氣”。

一有天時之助。1959年的大旱雖然嚴重影響了當年的農業生產,但也讓干部群眾清醒地認識到了一個現實:已有的治山治水成績雖然卓有成效,卻不能從根本上解決林縣的缺水難題,目前還不能躺在功勞簿上沾沾自喜,必須繼續奮斗尋求解決之策。大旱客觀上起到了社會再動員效果,有效打消了那些刀槍入庫、馬放南山的消極思想,為紅旗渠的快速上馬營造了濃厚的社會心理。

二有地利之便。濁漳河流經林縣境北,水資源極為豐富,完全可以滿足引水所需。但是要把濁漳河水引入林縣盆地,引水點和渠道必須高過縣境北緣的墳頭嶺,才能實現渠水自流灌溉大部分土地。濁漳河流經林縣北部的30公裡都是深山峽谷,河床海拔遠低於墳頭嶺,但上溯一百多裡的山西省境內河床海拔高過墳頭嶺幾十米。遠遠地從那裡修渠引水,就能夠讓水翻越墳頭嶺,實現自流灌溉的目的。

三有人和之利。林縣與山西歷史淵源很深。追根溯源,林縣人幾乎都是明初山西移民的后人。數百年來,山左山右文化相通、骨肉相連、交往頻繁,特別是遇到兵災旱災林縣人經常到山西逃荒就食。抗戰時期林縣和山西長治地區同屬太行根據地,很多曾經在林縣工作和戰斗過的領導干部,解放后任職於山西省各級黨政部門。他們對革命老區林縣的感情深厚,凡是有益於老區人民的事肯定會大力支持。血濃於水的鄉情親情,為紅旗渠上馬提供了難得的環境。

四有人力可用。南太行山民既有燕趙慷慨之風,又得三晉淳朴之韻,稍加動員即能備戰成軍。“林縣地險,民俗儉朴,亦喜爭斗”,修建紅旗渠時全縣人口55萬,人力資源豐富,同時盛產石匠、泥瓦匠、木匠。山硬水硬人硬,人力資源豐富,成熟工匠眾多,正是興修大型水利工程的寶貴資源。

五有糧錢可資。1958年前后,林縣縣委堅持實事求是,頂住了“浮夸風”“共產風”“瞎指揮風”等的壓力,沒有跟風虛報產量而多交征購糧,沒有機械地執行上級不符合實際的深挖改土等指令而耽誤農耕,沒有盲目“大煉鋼鐵”過多損害民力物力,農業生產基本上沒有受到破壞,避免了像其他地方的傷筋動骨。林縣人素有勤儉持家的傳統,講究“平時集小錢、關鍵時辦大事”,1959年縣、公社、生產隊三級實打實儲備了3000萬斤糧食,縣財政也積累了將近300萬元資金。“手中有糧、心中不慌”,正是縣委敢於拍板上馬紅旗渠最大的底氣。

六有精神可倚。誕生於抗戰烽火中的太行精神是中華民族寶貴的精神財富。林縣被稱為“太行山前的紅色堡壘”,在抗日戰爭和解放戰爭時期,全縣27460人參軍入伍,犧牲的烈士有3659人,支前參戰人數多達291626人次。不少林縣籍戰士后來還參加了抗美援朝戰爭,其中143人壯烈犧牲。經過抗日戰爭和解放戰爭的洗禮教育,太行精神在林縣人民身上留下深深的烙印,林縣人民不畏艱難、勇敢頑強、不怕犧牲、敢於犧牲的精神特質,正是日后支撐紅旗渠建設的強大動力。

七有治山治水基礎。新中國成立后,林縣開始大規模治山治水,先后建成了英雄渠等46條引水渠和南谷洞水庫等36座水庫,以及成千上萬個小型水利設施。通過大規模治山治水,不僅培養了一批領導骨干和技術骨干,而且逐漸積累了寶貴的管理經驗和工程技術創新,在實踐上、技術上、心理上為后來的紅旗渠建設打下了堅實基礎。

八有組織化優勢。人民公社實現了資源集聚,具備了大協作生產能力,其集中力量辦大事的優勢有效解決了以前一家一戶、互助組、初級社所不能解決的興修大型水利工程的問題。有了人民公社強大的組織動員優勢,大興水利和搞好農業生產之間實現了協調發展、良性循環。1958年全縣舉辦的大中小型水利工程總投資470.2萬元,其中92%是公社自己解決的。

對於一個大型水利工程而言,上述無疑是必不可少的因素。但要將上述因素有機整合起來,匯聚成一股力量同向發力,最關鍵的還是要靠黨組織強大的領導力。紅旗渠能夠成功上馬並順利推進,縣委的堅強領導才是深藏不露的決定性因素。

在上世紀60年代,工程技術和物質條件十分落后,林縣人民僅靠人力、炸藥和簡陋的工具,在太行山的絕壁懸崖上一錘一钎地劈山修渠,絕非想象中的登高一呼、一蹴而就那麼容易。紅旗渠建設歷時近十年,前后有30多萬人接力修渠,后方還有無數人在默默地全力支援,如此浩大的工程是一個人力、物資、技術、管理等諸多要素高度配合、有機整合的綜合系統,絕非是一句“人定勝天”就能夠解釋清楚。

紅旗渠為什麼能夠成功建成?

首先應歸功於黨組織的有力領導。黨中央興修水利和加快山區建設的指示為林縣人民治山治水指明了方向,從戰爭中走來的林縣縣委班子則起到了定盤心、主心骨的作用。林縣縣委班子成員成長於抗戰烽火和解放戰爭,成熟於社會主義建設時期,身上有老區干部敢打硬仗、能打勝仗的過硬作風。在紅旗渠建設期間,黨組織成功地將全縣的人力、物力、財力有效集中起來,像吸鐵石一樣牢牢地凝聚著整個修渠大軍的意志力和戰斗力,黨員干部走在了隊伍的最前頭,群眾們緊隨其后匯成了頑強拼搏的洪流。

集中力量辦大事的制度優勢功不可沒。紅旗渠的成功建成,離不開全縣“一盤棋”的組織協調,離不開渠上渠下各部門各單位之間的緊密配合、無私支援,離不開各公社大隊干部群眾的團結協作、無私奉獻,離不開所有工程技術人員的聰明智慧和默默付出,離不開河南省委等各級黨委政府的指導支持,還有山西省委、平順縣委和當地人民的慷慨支持,以及全國無數個兄弟單位的大力幫助。正是社會主義制度優勢匯集起了上上下下、四面八方的資源力量,凝聚成為改造山河的磅礡偉力,合力創造出一個人間奇跡,最后讓籍籍無名的林縣人民完成了“劈開太行山、漳河穿山來”的壯舉。

自力更生、艱苦創業是紅旗渠的靈魂。“自力更生是法寶,眾人拾柴火焰高。建渠不能靠國家,全靠雙手來創造。”紅旗渠動工於“三年困難時期”,林縣縣委不等不靠不要,帶領廣大干部群眾自力更生、勤儉建渠,最后在太行山上創造了奇跡。物資盡量節約,工具“以土代洋”,資金精打細算用在刀刃上,糧食不足就用紅薯干、地瓜干、紅薯葉等替代,甚至挖野菜、撈河草、吃樹葉充飢。紅旗渠工程總投工3740.2萬個,總投資6865.64萬元,其中國家投資佔14.94%,縣社隊投資佔85.06%。紅旗渠就是一條自力更生、艱苦創業的渠。

人民群眾戰天斗地的偉大創造力至關重要。黨領導的艱苦卓絕的革命斗爭讓千百年來平凡如草芥的老百姓翻身做了主人,長期的革命洗禮讓沉默的山民有了“人定勝天”的信念,紅旗下的人們堅信勞動可以改變命運,雙手能夠創造美好生活。為了改變缺水的命運,他們能吃大苦、耐大勞、敢犧牲,有條件堅決上,沒有條件創造條件也要上,工具自做,口糧自帶,石灰自燒,水泥自制,炸藥自造,建材就地取,技術干中學,辦法大家想,戰天斗地創造出了一個人間奇跡。

紅旗渠是一條閃耀著創新創造精神的渠。紅旗渠開鑿在太行山腰上,把遙遠的濁漳河水引入林縣大地,既離不開總設計師楊貴跳出縣域找出路的創造性決策,也離不開總指揮長馬有金、技術員吳祖太、“除險隊長”任羊成、“神炮手”常根虎、“鑿洞能手”王師存、農民水利技術員路銀等建設者在實踐中的創新創造。這些建設者用勤勞智慧的雙手創造了不凡的業績,留下了一條創新創造的渠。1978年9月,紅旗渠工程榮獲全國科學大會科技成果獎,可謂實至名歸。

紅旗渠還是一個優秀的管理學案例。紅旗渠工地點多線長、人員過萬,有效管理是一個大課題。縣委從縣直機關和公社抽調干部115人,成立了紅旗渠黨委會和總指揮部,健全了各級各類組織機構,明確了各自職責任務,實現了對修渠工作的統一領導。各個公社大隊實行軍事化管理,組建營、連、班組,統一指揮、分工協作。總指揮部按照“誰受益誰負擔”的原則,採用勞動定額制與承包制,按紅旗渠受益面積合理確定各公社大隊的工程任務,提出明確的工程規格、質量標准和工期要求,同時定額補助糧食及生活費用。各公社大隊自行統籌安排勞力和工具設備,將施工任務層層向下分解到勞力組和個人,多勞多得工分,多勞多補糧食。總指揮部還制定了海量的各類紀律和制度文件,建立了收支留據、筆筆可查的規矩,把進出的財物都“關”進了制度的籠子裡。上述管理體制機制體現了目標導向和效率優先原則,保証了整個修渠大軍如臂使指、高效運轉。

紅旗渠更是一個充分發揮人的主觀能動性的生動實踐。楊貴在《和農村干部談工作方法》一書中論述道:“我們強調從實際出發,正是為了正確地認識客觀實際情況,從而更好地發揮主觀能動作用。思想符合實際,隻能使人們的工作、斗爭、辦事情有成功的可能。要使這種可能變成現實,還需要人們去做,這就是加上人們的勞動和斗爭,也就是加上人們的主觀努力。不作這種主觀的努力,再好的客觀條件,隻能是客觀條件﹔再多的可能,也不能成為現實。”紅旗渠建設並非僅憑一腔熱血苦干、硬干,而是堅持問題導向、秉持科學態度,不斷地提出問題、解決問題、發現難題、解決難題,是“精神變物質”“人定勝天”的生動實踐。

“紅旗渠精神是我們黨的性質和宗旨的集中體現,歷久彌新,永遠不會過時。”在黨的領導下,林縣人民以愚公移山、精衛填海的氣魄重新安排林縣山河,孕育出了“自力更生、艱苦奮斗、團結協作、無私奉獻”的紅旗渠精神。紅旗渠不僅僅是一條物理意義上的石砌水渠,更是一條承載著價值追求、凝結著勇氣智慧、蘊含著創新創造、流淌著奮斗氣質的精神之渠。

“為什麼要”“為什麼敢”“為什麼能”的“紅旗渠三問”,實際上也是在探尋新中國發展壯大的基因。從紅旗渠的身上,我們可以找到中國共產黨為什麼能、中國為什麼能的秘密。在紅旗渠的身上,可以看到中國的過去、當下和未來。向紅旗渠學習,能夠讓我們明白從哪裡來、走過了什麼路、靠什麼去開創未來等等。在這一意義上,紅旗渠既是歷史答案,也是時代考題。

“共產黨並不曾使用什麼魔術,他們隻不過知道人民所渴望的改變。”70多年前美國記者白修德和賈安娜在《中國的驚雷》一書中由衷地感慨新中國的巨大變化。紅旗渠有形的源頭是濁漳河,而無形的源頭則是勞苦大眾對美好生活的渴望。中國共產黨人其實沒有什麼特殊魔法,他們來自於芸芸眾生,願意躬身於人民之中,傾聽群眾內心的渴望,然后把群眾的渴望轉化為重整河山的誓言,帶領大家去努力奮斗,最后水滴石穿、水到渠成,改變了普羅大眾的命運,也贏得了世道人心。紅旗渠是新中國朝氣蓬勃、奮發有為的一個縮影,是“幸福是奮斗出來的”生動而具體的詮釋。

對美好生活的渴望是人類生生不息的動力,其實我們每個人的內心深處都有一條“紅旗渠”。“數風流人物,還看今朝。”在這個呼喚創新創造同時能夠創造奇跡的新時代裡,每個人都應該不負韶華,努力創造出一條屬於自己的“紅旗渠”。

(來源:人民論壇網)