毛澤東為人民出版社題寫的社名

1921年9月,人民出版社成立於上海,隨即出版了第一批宣傳馬克思主義的圖書。1950年12月1日,人民出版社重建於北京。伴隨著人民出版社出版的大量書刊,毛澤東親筆題寫的社名始終是最醒目的標識。但由於題詞原件為宣紙豎寫,未署時間,究竟何時題寫、何時使用,並沒有明確記載。這可能是因為新中國成立之初,有關方面邀請毛澤東題字還沒有規范的程序。例如,胡愈之曾回憶請毛主席為《新華月報》創刊號題詞時的經過:1949年9月29日那天,在政協一屆全體會議會間休會時,他走到毛主席座位旁,請主席題寫《共同綱領》第四十二條“提倡愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學、愛護公共財物為中華人民共和國全體國民的公德”。但由於一時疏忽,他所提供的草稿上遺漏了“愛科學”,毛主席照稿題寫,自然也就少了這一條。以至於多年之后,胡愈之還為此深深自責。

那麼,毛澤東究竟是什麼時候為人民出版社題寫的社名呢?

關於毛澤東為人民出版社題寫社名的資料,均來源於王仿子的回憶。1990年,王仿子撰寫《我在人民出版社的經歷》,文中回憶:“1951年2月,毛主席為人社(人民出版社的簡稱)題寫社名,以后圖書雜志、宣傳品、報刊上的廣告,以及信封信箋、圖章與招牌,一律使用毛主席的親筆字,作為社名的標准體。還制成銅模,分發各地人社使用。又通知各地,使用地方人民出版社社名時,人民出版社五個字上面的地名,一律用老宋體,以資統一。這些都是秘書科的工作。”此文后收入《王仿子出版文集》《出版生涯七十年》等書,雖標題和文字略有修改,但這一段文字基本沒有變化。人民出版社重建時設經理室,其職責是“主持編輯事務之外的日常行政事務,出版宣傳及版權經理等工作”,下設秘書、總務、版權、宣傳四科,王仿子是經理室首任主任。將毛澤東題寫的社名制作成銅模並分發全國各地人民出版社正是他職責范圍內的工作。作為當事人,王仿子的回憶可信度較高。但畢竟是當事人近40年后的回憶,若沒有原始檔案,從嚴謹的考據要求看,孤証難立。

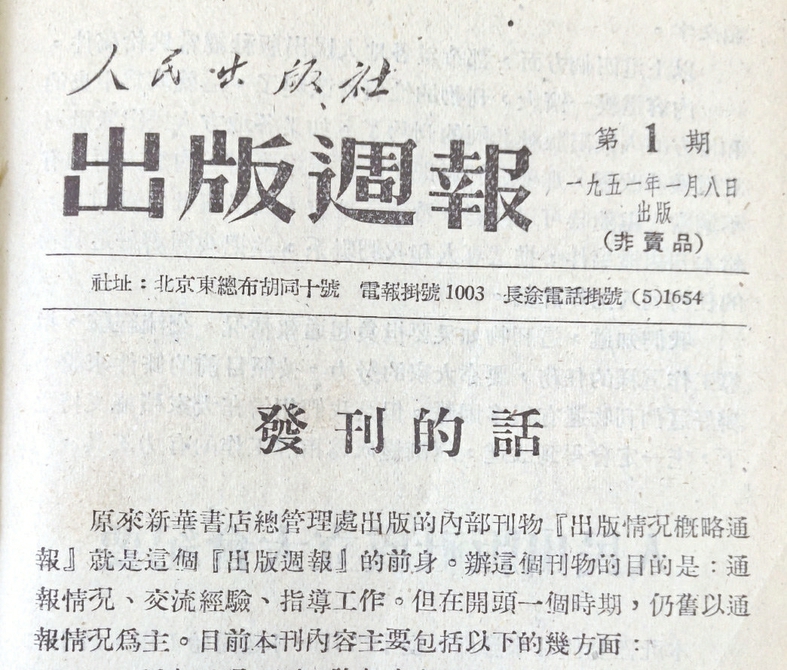

最近翻閱有關資料,發現當年的原始檔案——《人民出版社出版周報》,對此有詳細記載。該報是人民出版社內部業務刊物,主要面向本社及各地人民出版社,目的是“通報情況、交流經驗、指導工作”。1951年1月8日出版的第1期,刊頭社名使用的就是毛澤東的題字。

《人民出版社出版周報》詳細記錄了人民出版社收到毛澤東的題字之后,制作銅模並分發全國各地使用以及停用的完整過程。1951年1月10日,《人民出版社出版周報》第2期刊發《通知第六號》:“毛主席題‘人民出版社’標准字,已付制銅模。分:頭號、二號、三號、四號及五號共五種,每種八付。制就后分發各地人民出版社應用。”當時排版印刷使用的都是鉛字模,但鉛字模使用一段時間后,會因磨損而字跡模糊。銅字模比鉛字模成本更高,但經久耐用,不易磨損。出於對毛澤東題寫社名的重視以及頻繁使用的需要,人民出版社准備將毛澤東題寫的社名標准字(以下簡稱為毛體字)做成不同字號的銅字模並分發各地應用。為了規范地方社名所用字體,1月19日,又通知各社,在毛體字前所加地名統一使用老宋體字。

這兩段當年的原始檔案証明:一、毛澤東為人民出版社題寫社名並作為社名的標准體已開始使用,二、題字時間應早於1951年1月8日,三、准備將毛澤東的題字制作成銅模,並分發各地人民出版社使用。

實際上,人民出版社在公開出版的圖書上使用毛體字的時間比《人民出版社出版周報》的報頭還要早一些。

按發印時間看,據新華書店總管理處出版部編印的《出版情況概略通報》第40號(1950年12月22日至12月23日)記錄,魏子初著《帝國主義在華投資》一書發印時間是1950年12月22日,這本書的封面上使用的就是毛體字。不過,該書的出版時間是1951年1月24日(見《人民出版社出版周報》第4期,按,書名誤為《美帝國主義在華投資》,書號一致),印刷裝訂用了一個多月的時間,可能是由於收到毛澤東的題字不久,時間比較匆忙,以至於封底版權頁上的老宋體字還沒有改過來。當然,因為出版時間較晚,在此期間,也有更換封面上毛體字的可能。

按圖書正式出版的時間看,據《人民出版社出版周報》第1期記載,劉大年著《美國侵華簡史》第6版出版時間是1951年1月3日,封面上使用的就是毛體字,封底版權頁上使用的是老宋體字。像這種厚度的小書,當時從給印刷廠發紙型印刷到正式出版大約需要10天時間。

考慮到從題字到制版、印刷需要的時間以及當時的印刷能力,毛澤東為人民出版社題寫社名的時間極有可能是1950年12月中下旬。為了保証銅模的制作質量,人民出版社特地選擇在出版重鎮上海制作。1951年2月26日,《人民出版社出版周報》第8期發布《通知第三十一號》:“毛主席題‘人民出版社’標准字銅模,已委托華東人民出版社制就,計有頭、二、三、四、五、小五號等六種,各十付。分配如下:北京兩付,上海、蘇南、漢口、廣州、東北、山東、西南、西北各一付。已函華東人民出版社分發,其他各地人民出版社如有需要者,為便捷計,請直接洽商代制。所有制模費用,均按成本各自分攤。”從發出制模通知到完成銅模制作,前后用時一個半月。此后,全國各地人民出版社均照此要求,使用老宋體加毛體字作為社標。

但不久,有關方面發出通知,要求各種印刷品上不再使用毛澤東題寫的社名和店名,改用老宋體普通鉛字。1951年11月19日,人民出版社與新華書店總店聯名在《人民出版社出版周報》第46期上發布《通知第一○一號》:“毛主席寫的‘人民出版社’、‘新華書店’字體,除在招牌和証章上仍保留外,各種印刷品(書、刊、推薦品、廣告、信封、信箋、稿紙、單據)上、印章上一律改用普通鉛字(一般為老宋體)。凡已用此字體的各種印刷品,仍可繼續出售和使用,以售完用完為止。”11月28日,新華書店總店再次下發通知,要求除在招牌、証章上仍保留毛澤東題寫的店名外,各種印刷品及印章均改為普通字體。

實際上,1951年11月5日出版的《人民出版社出版周報》第43期,封面上的社名已改為老宋體。

此后,人民出版社所出版圖書的封面、扉頁、版權頁上社名、店名大多進行了同步調整。但是,也有部分圖書仍然採用毛體字,如《毛澤東選集》第一卷(1951年10月一版一次印刷)、第二卷(1952年3月一版一次印刷)以及第三卷(1953年2月一版一次印刷),版權頁上的人民出版社和新華書店均使用毛體字。直到1960年9月一版一次印刷的第四卷,版權頁上的社、店名稱才改為老宋體字。

人民出版社出版的書刊上何時恢復使用毛體字呢?樣書顯示,大約從1968年10月開始,人民出版社出版物的封面上重新使用毛體字,版權頁上社名、店名也同步使用毛體字(見此時出版的《在中國駐阿爾巴尼亞大使館舉行的慶祝中華人民共和國成立十九周年的招待會上的講話》等書)。此后,毛澤東題寫的社名一直伴隨著人民出版社所有出版物。

綜上所述,毛澤東為人民出版社題寫社名的時間應是1950年12月中下旬,人民出版社在書刊上作為標准體使用的時間始於1951年1月初,至1951年11月暫停使用,1968年10月恢復使用並延續至今。

(作者系人民出版社副總編輯)

(來源:《學習時報》)