中國人寫的《西行漫記》——《延安一月》

《延安一月》是重慶《新民報》記者趙超構1944年夏參加“中外記者參觀團”所作的長篇新聞報道。

趙超構寫成《延安一月》是偶然中的必然。全民族抗戰爆發后,國共兩黨雖結成抗日民族統一戰線,但國民黨對共產黨領導的陝甘寧邊區及軍隊摩擦和襲擾不斷,特別是“皖南事變”之后,軍事和經濟封鎖日甚一日。中國共產黨的抗戰主張及敵后抗日根據地的發展頗受各方關注,迫於國內外壓力,1944年2月,蔣介石最終同意組成“中外記者參觀團”前往邊區。

1946年1月南京新民報館出版的《延安一月》(滬初版)

到延安去採訪是一件非同尋常的大事,國民黨當局表面上同意中外記者參觀採訪,實則要求所屬媒體“繼續加強反共宣傳”。因此,在中國記者的選擇上費盡心機,對外國記者也有所防范。除國民黨控制的媒體外,為表示“民主”,《大公報》和《新民報》各派記者1人參加,代表《新民報》的趙超構是9名中國記者之一。

這是中外記者自1939年以后第一次大規模集中進入邊區採訪,各報派遣人選都是資深記者。《新民報》最初選派採訪部主任浦熙修,但國民黨宣傳部門以女記者“不便”為由不批,實際上是認為浦熙修思想左傾,不符合“標准”。繼而報社擬派名氣最大人稱“恨老”的主筆張恨水參加,不料他家人生病,不能成行。新民報社最后決定派最年輕的主筆趙超構參加。趙超構幼患耳疾,聽力受損,又講一口溫州官話,初到陝北語言交流不便,這些不利條件反而被國民黨方面“相中”,因而得以入選。

1944年5月17日,中外記者西北參觀團一行21人自重慶出發,其中6名外國記者后來都為中國人所熟知。他們是:代表美聯社、《曼徹斯特導報》、《基督教科學箴言報》的斯坦因,代表美國《時代》雜志、《紐約時報》、《同盟勞工新聞》的愛潑斯坦,代表合眾社、倫敦《泰晤士報》、紐約《先驅論壇報》的福爾曼,代表路透社、多蘭多《明星周刊》、巴爾的摩《太陽報》的武道,代表美國天主教《信號》雜志、《中國通訊》的夏南漢神父,及代表塔斯社的普金科。參觀團由國民黨外事局副局長謝葆樵和新聞檢查局副局長鄧友德領隊,另有隨行工作人員4人。5月17日至31日,參觀團在國統區西安等地參觀。31日下午從山西平渡關過黃河進入陝甘寧邊區,至7月12日大部分記者離開(除夏南漢之外的5名外國記者繼續採訪至10月)。

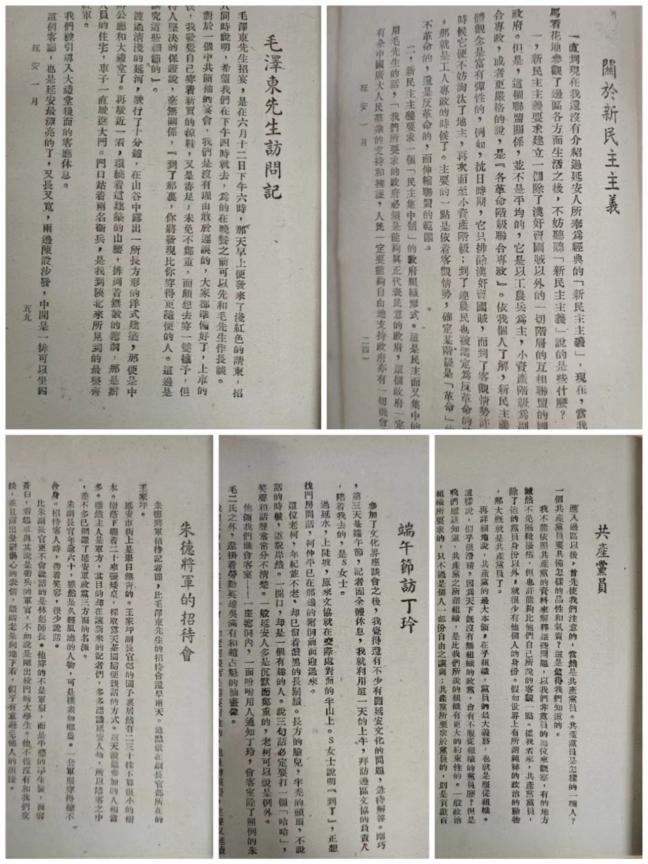

參觀團6月9日到達延安。當晚,葉劍英設宴歡迎﹔翌日,朱德為全體記者舉行歡迎晚會。12日下午,毛澤東接見中外記者,並作了兩個多小時的長談,當晚請大家看平劇(即京劇)至深夜。初次會面,毛澤東給記者們留下深刻印象。此后,部分記者陸續單獨或集體採訪了毛澤東、周恩來、朱德等中共高層,並與延安文藝界人士、邊區政府工作人員以及工農兵群眾廣泛接觸。中外記者參觀訪問了邊區政府、報社、農場、兵工廠、學校、醫院、托兒所等處,對邊區情況進行了比較全面的了解。七月上旬,國民黨要求記者提前返程。

趙超構返回重慶后,寫下了十余萬字的長篇通訊《延安一月》,從7月30日和8月3日開始,分別在重慶和成都《新民報》連載,於10月18日登完。11月初,新民報社將《延安一月》結集出版,這是該書的首個單行本。此書甫一面世,即引起轟動。

但是,《延安一月》的出版並不順利。每篇文章登載前都要經國民黨宣傳部門審查,並有刪改,部分篇目甚至遭到扣押。陳銘德和張恨水在“前言”和“序”中都強調此書對延安事物“看不到一句話是離開國民的公正觀點的”,“全篇的敘述或批評,都是很忠實的”﹔作者也稱“這一篇稿子始終不過是新聞記事,它隻能代表一個新聞記者對邊區的看法”。[1]言語之間,頗有向當局作委婉說服之義。1944年11月,南京新民報社出版了初版﹔1945年1月再版﹔1946年1月出版了滬初版。

《延安一月》全書有46篇文章,分為兩部分,即:《西京——延安間》和《延安一月》,《延安一月》是最主要的部分。這本書是國統區記者首次客觀公正地報道邊區的真實情況,生動地描繪了延安等地各界人士熱火朝天、團結緊張的生活場景,反映了邊區人民艱苦奮斗、自力更生的精神面貌。作者用細致朴實的筆法描寫了毛澤東、周恩來、朱德、賀龍、葉劍英、王震等領導人物,還採訪了在國統區廣受關注的丁玲、陳學昭、陳波兒、范文瀾、王實味等知名人士,真實地介紹了他們的生活狀況,使那些顛倒黑白、混淆是非的謠言,不攻自破。此外,書中還附有延安木刻畫12幅,有古元的《運草》《扭秧歌》、彥涵的《婚事》《村選》、施展的《日兵厭戰思鄉》等,是趙超構在延安參觀訪問時魯藝師生送給他的。這些木刻作品用藝術的方式反映了邊區的日常生活。

《延安一月》出版后,重慶《新華日報》自購2000 冊送往延安,引起很大反響。毛澤東評價說,能在重慶這個地方發表這樣的文章,作者的膽識是可貴的。毛澤東當年在重慶談判期間,曾邀請趙超構到寓所長談。周恩來稱此書為“中國人寫的《西行漫記》”。與趙超構同行採訪的地下黨員、《掃蕩報》記者謝爽秋等還協助將其翻譯成日文出版。

參觀團延安之行是抗戰時期外國記者對延安最集中、最有影響力的一次採訪活動,也是中國共產黨開展宣傳、統戰工作的典范。部分記者從各自視角報道了中國共產黨領導的抗日武裝及根據地的真實情況,客觀上為粉碎國民黨的詆毀,宣傳共產黨的主張,結成國際統一戰線起到了積極作用。正如愛潑斯坦6月10日在朱德為記者舉行的晚宴上說:“這個地方很久以來是被關閉著的。這次我們來到這裡,把一座被關閉了很久的門,打開了一個縫隙,使光線透進來。而這個縫隙雖然很小,但是再要強制地把這座門關閉得像從前那樣緊密,恐怕已是不可能了。”[2]

短暫的延安參觀採訪,催生了趙超構的《延安一月》和斯坦因的《紅色中國的挑戰》、福爾曼的《來自紅色中國的報道》、愛潑斯坦的《中國未完成的革命》、武道的《我從陝北回來》等著作,一個代表著中華民族希望的中國共產黨及其領導下的革命群眾開始進一步為世界所認知。

【趙超構小傳:筆名林放,我國杰出的新聞工作者和雜文作家,著有《延安一月》《未晚談》《林放雜文選》等。1910年5月生於浙江瑞安(今文成縣),1934年畢業於上海中國公學,后任南京《朝報》編輯﹔1938年任重慶《新民報》主筆。1944年參加中外記者團訪問延安,發表《延安一月》。1946年任《新民報》上海版晚刊總主筆,上海解放后返滬繼續主持《新民報》晚刊(1958年改名《新民晚報》)工作,1992年2月病逝於上海。曾任中華全國新聞工作者協會副主席、上海市政協副主席等職。】

參考文獻:

[1] 趙超構:《延安一月》,南京新民報館滬初版,1946年1月。

[2] 《朱副司令長官行署舉行晚會歡迎記者參觀團》,《解放日報》1944年6月12日。