全景展現西北革命史詩巨作 濃墨再現習仲勛藝術形象 電視劇《西北歲月》央視熱播引發強烈反響

導 讀

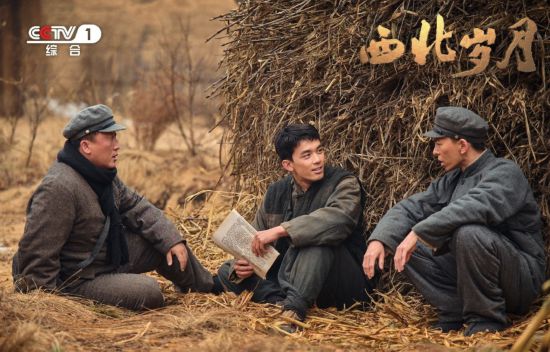

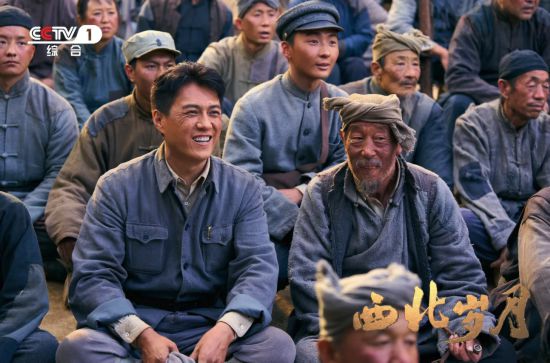

三十九集重大革命題材電視劇《西北歲月》11月5日20:00在總台央視綜合頻道(CCTV—1)和騰訊視頻等網絡平台同步開播。這部歷經數年精心打造的革命歷史大劇,以其填補革命史空白的題材、跌宕起伏的劇情,靳東、於和偉、倪妮等實力派演員的傾情演繹,很快在廣大觀眾中引起收視熱潮和強烈反響。

填補全景展現西北革命歷史的空白

《西北歲月》充分挖掘西北革命歷史豐富的黨史資源,嚴格遵照中國共產黨三個歷史決議中關於西北革命歷史和陝甘根據地歷史的相關論述,以藝術形式再現了我國西北地區的革命崢嶸歲月,講述了習仲勛等老一輩無產階級革命家為了黨的事業和人民的利益,胸懷大志,堅定信念,浴血奮戰,艱難探索,從星星之火到燎原西北,從保衛碩果僅存的革命根據地,到摧枯拉朽推翻蔣家王朝,堅持實事求是,堅持依靠群眾,建立新中國的故事,堪稱電視劇人重溫西北大地上的烽火革命往事,賡續中國共產黨人的精神血脈的傾情奉獻。

陝甘寧革命老區,在中國共產黨的歷史上具有十分重要而特殊的地位。它作為土地革命戰爭時期創建的紅色革命根據地,是黨中央和紅軍長征的落腳點,是黨帶領人民軍隊奔赴抗日前線、走向新中國的出發點。該劇是第一部全景展現波瀾壯闊的西北革命歷史的史詩性力作,全面描繪西北革命群英譜,將劉志丹、謝子長、習仲勛、張宗遜、王泰吉、王世泰、齊心等一大批戰斗在西北大地上的革命人物呈現在觀眾面前。該劇還栩栩如生地塑造了毛澤東、周恩來、劉少奇、朱德、任弼時等我黨領導人,以及彭德懷、賀龍、王震等將帥人物,並描畫了大量生動的西北群眾形象,既呈現宏大戰爭場面,又以詩意表現手法將歷史真實與藝術再現相結合,填補了重大革命題材影視作品在西北革命史、陝甘根據地建設史的創作空白。

主創團隊堅持正確的歷史觀和新穎的藝術表達,從三個方面挖掘展示了陝甘寧革命根據地對中國革命的巨大貢獻。一是“兩點一存”。陝甘革命根據地是土地革命戰爭后期“碩果僅存”的革命根據地,為黨中央和各路長征紅軍提供了落腳點,為八路軍奔赴抗日前線提供了出發點。同時,黨中央和毛澤東同志到達陝北后果斷制止了“左”傾教條主義對劉志丹、習仲勛等一大批領導干部的錯誤關押,挽救了陝甘革命根據地的危機。二是保衛延安,保衛黨中央。抗日戰爭期間,西北局對陝甘寧邊區建設和黨中央的安全發揮了重要作用。解放戰爭開始后,毛澤東同志高瞻遠矚,堅持不過黃河,穩定了軍心民心、穩定了中國革命的局勢。而這份“底氣”來源於對西北局的信任。三是解放大西北,主政大西北。解放戰爭期間,習仲勛同志主持西北局工作,和彭德懷、賀龍等轉戰西北戰場,組織后方支前,戰勝了十倍於我的國民黨軍隊,為解放大西北、解放全中國作出了卓越貢獻。新中國成立后,習仲勛率領西北局同志堅持黨的正確路線,為在“趕考之路”上給新中國在政治、經濟、文化、民族等社會主義具體實踐提供了樣板,向黨中央交出了一份合格的答卷。

成功的電視劇作品,一定有自己鮮明的藝術風格。《西北歲月》最鮮明的藝術風格就是濃郁西北風情與澎湃革命激情的完美融合。

基於這樣一個宏大且嚴肅的主題,全劇以紀實作為整體的風格定位,最大程度地去尊重歷史、忠實歷史、還原歷史、展示歷史。這部劇在格局意義、題材厚度、歷史跨度等各個方面都具備了“史詩氣質”。劇本創作期間,主創團隊就邀請多名黨史、軍史等各方面專家深度參與,從題材論証、故事大綱、分集大綱、劇本創作各環節進行史實、史觀及創作導向的嚴格把關、出謀劃策,力求每一個細節都有據可依,有處可查。戲中真實的革命歷史人物、有名有姓的多達313位,有陝甘邊革命領袖、中共西北局領導、中央高層領袖、民主黨派人士、民族宗教領袖等等,涉及場景近千處,覆蓋西安、延安、榆林、咸陽、北京、南京、甘肅等地。從演員臻選、美術置景設計、人物形象設計、服裝設計、道具設計等各方面都做了歷史考証,努力在每一個細節之處去還原歷史。

首次濃墨重彩真實再現習仲勛藝術形象

習仲勛同志是中國共產黨的優秀黨員,偉大的共產主義戰士,杰出的無產階級革命家,我黨、我軍卓越的政治工作領導人,陝甘邊革命根據地的主要創建者和領導者之一。全劇聚焦習仲勛在西北地區發動群眾開創革命根據地、守衛邊區南北大門、協同彭德懷保衛黨中央、土改糾偏,以及在主政大西北期間解決民族宗教問題、發展西北經濟和文化等事業的非凡經歷和豐功偉績,展現了習仲勛從貧苦農家子弟成長為肩負重任、主政一方領導者的信仰之路。

電視劇《西北歲月》表現了習仲勛同志從 1927 年投身革命,到 1952 年離開西北,二十五年的光輝的革命歷程。二十五年間,習仲勛同志從一個未滿 15 歲,在大革命失敗后的白色恐怖中加入中國共產黨、19 歲領導“兩當兵變”的“少年英雄”,成長為和劉志丹、謝子長等同志創建“兩點一存”的陝甘邊革命根據地,創建照金精神的“群眾領袖”﹔繼而“勇挑重擔”,在抗日戰爭中為黨中央堅守南北大門,他始終堅持“黨的利益在第一位”﹔隨后出任西北局書記,成為保衛黨中央、解放大西北的“中流砥柱”﹔在主政大西北期間,他嘔心瀝血領導政權建設和經濟建設,創造性地解決了西北民族宗教問題,被毛主席夸獎“爐火純青”。可以說,這是第一部系統講述陝甘革命歷史的電視劇,也是第一部以老一輩革命家習仲勛為主角的電視劇,從這兩方面來說,《西北歲月》在電視劇史上具有填補空白的意義。

《西北歲月》的敘事主線是以1927 年至1952 年的25年間,習仲勛同志在西北地區成長、工作、生活為主要敘事,以中國共產黨領導的波瀾壯闊的西北革命斗爭史為載體,按照“大事不虛、小事不拘”的創作原則,全景式地藝術地展現習仲勛同志在西北的主要經歷、重大貢獻、偉大精神、崇高風范,從以下五個方面展開敘事:一是少年英雄。展現主人公未滿15 歲時在大革命失敗后的白色恐怖中光榮入黨﹔19 歲發動領導“兩當兵變”的傳奇經歷﹔二是群眾領袖。講述主人公和劉志丹、謝子長等一起創建陝甘邊根據地,為中國革命立下的奇功﹔三是勇挑重擔。抗日戰爭中先后為黨中央堅守南北兩個大門,始終堅持“黨的利益在第一位”﹔四是中流砥柱。在解放戰爭中出任西北局書記,為保衛黨中央、解放大西北,作出了無可替代的貢獻﹔五是爐火純青。主政大西北,嘔心瀝血領導經濟政權建設,創造性地解決西北民族宗教問題,為新中國建設貢獻了許多寶貴經驗。

作為一部革命歷史劇,《西北歲月》不僅還原了歷史事件和人物形象,更通過深入挖掘革命者的內心世界和信仰力量,展現了他們堅定的革命信念和無私奉獻的精神。全劇將戲的核心始終放在主人公習仲勛身上,在艱苦卓絕的嚴酷斗爭和生死考驗中,習仲勛從一個15歲少年成長為主政大西北的黨的卓越領導人的奮斗歷程。白色恐怖下嚴酷的斗爭,父母雙亡后肩負家庭長子責任,兵變失敗后歷盡艱辛找到領路人劉志丹,在革命危急關頭忍辱負重、智勇雙全,與極左路線絕不屈服的抗爭……有觀眾評論,“靳東這次擔任主角,飾演中年時期的習仲勛,而吳磊則演繹青年時期的習仲勛。兩個不同年齡的習仲勛、兩種不同的人生階段,交織在一起,演繹出一個復雜而真實的歷史人物。靳東演技穩重老道,而吳磊則有著青澀中的堅韌,這種對比給觀眾帶來了新的體驗。”

導演董亞春在導演闡述中說:“寫人一定不是歷史素材的堆積和事件的羅列,而是通過故事、行動、語言細節去展現人及人性的光輝,讓觀眾從觀賞中感受到一種精神,激發出一種力量。”圍繞在習仲勛身邊的親人、戰友、前輩、領袖等人物群像,是推動全劇劇情發展的重要動力,也是在互動中凸顯習仲勛真實形象的重要手段。劉志丹是習仲勛的革命引路人和兄長,對習仲勛的成長至關重要,習仲勛對劉志丹從敬仰、崇拜,到一起共事,兩個人一外一內,同生共死,為陝甘根據地的創建立下汗馬功勞。在環縣工作的習仲勛得知了劉志丹犧牲在東征前線的消息后,策馬東馳,宣泄悲痛,后來一直對老劉的夫人同桂榮稱呼“嫂娘”。習仲勛和劉志丹之間體現了革命者真摯的深情厚誼,也折射出習仲勛身上土生土長的西北人特有的厚道、實誠。

習仲勛和齊心在工作中相識、相知並最終結為終生伴侶的情節,是全劇最感人的段落。習仲勛在齊心面前的窘態、真誠和無微不至的關愛,真實展示了老一輩革命家嚴肅對待愛情、婚姻、家庭的崇高境界,為艱苦卓絕的戰爭歲月,抹上一筆溫暖的亮色。

習仲勛鮮明的語言特色、精彩的語言對白是創作團隊雕琢的重點,也是最能體現習仲勛“從群眾中來”的群眾領袖的崇高精神和作風。例如:“我們黨的一切事情,就是老百姓的事情”、“實事求是就是最大的黨性”、“把屁股端端地坐在老百姓的這一面”、“不走群眾路線,就不是真正的共產黨員”、“我看一有‘左’的傾向,不到半月,就可把一切破壞地精光”、“我們共產黨的干部如果站到了群眾的對立面,小心群眾用扁擔抽你”等等。這些膾炙人口的金句,對於習仲勛藝術形象的塑造,對於凸顯全劇的主題,作用不可小視。

(作者系中共中央黨史和文獻研究院第七研究部副主任、研究員)

(來源: 國家廣電智庫微信公眾號)