一封寫在工作筆記上的“遺書”

1994年2月27日凌晨3點多,在阿裡高原指揮抗擊特大雪災的孔繁森忍受著巨大的身心痛苦,在工作筆記上寫下四點交代﹔270多天后,在世界屋脊上三次大難不死的孔繁森,在新疆考察途中突遇車禍不幸因公殉職——

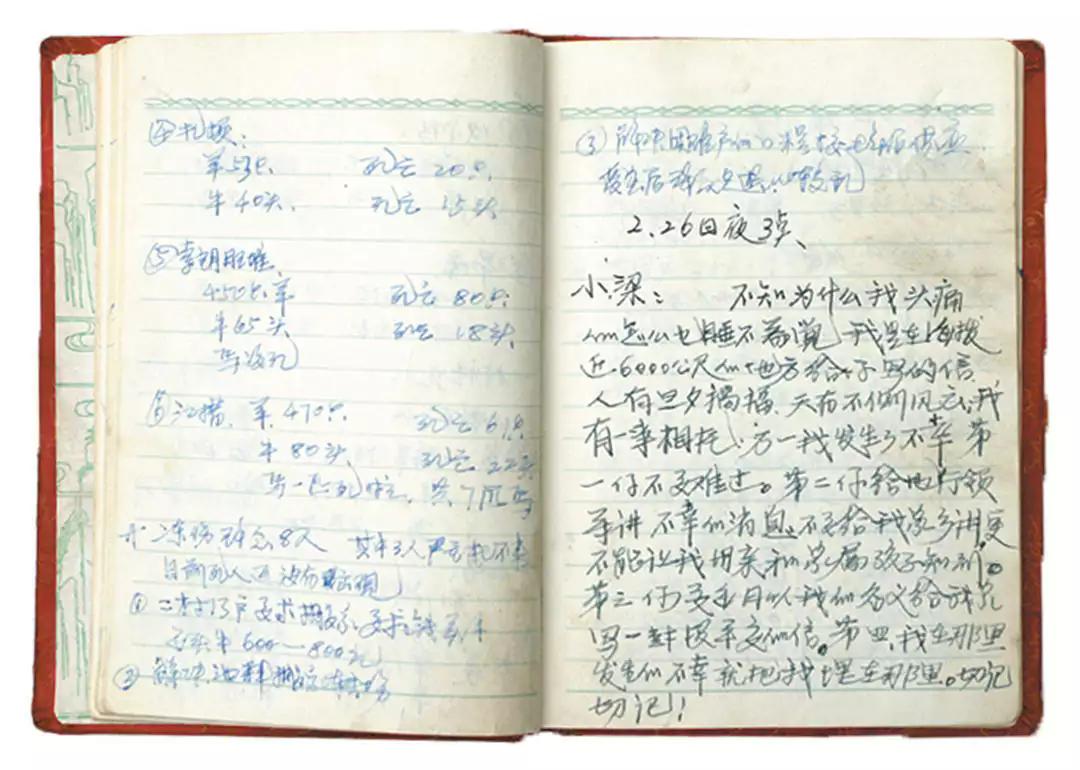

“小梁:不知為什麼我頭痛的(得)怎麼也睡不著覺。我是在海拔近6000公尺的地方給你寫的信。人有旦夕禍福,天有不側(測)風雲,我有一事相托。萬一我發生了不幸,第一,你不要難過。第二,你給地(委)行(署)領導講不幸的消息。不要給我家鄉講,更不能讓我的母親和家屬孩子知到(道)。第三,你要每月以我的名義給我家寫一封報平安的信。第四,我在那(哪)裡發生不幸就把我埋在那(哪)裡。切記切記!”

孔繁森在工作筆記上寫下的“遺書”。(聊城市孔繁森同志紀念館 供圖)

這是一段什麼文字?字字句句充滿沉重的托付和對生命的惜別。這是誰留下的文字?字裡行間洋溢著家國情懷和英雄豪情。這是領導干部的楷模、民族團結的典范、西藏阿裡原地委書記孔繁森在1994年2月27日凌晨3點多,在超高海拔的阿裡高原上,在指揮抗擊特大雪災的寒冷帳篷裡,忍受著巨大的身心痛苦,在工作筆記上給當時不在身邊的勤務員梁福興寫下的四點交代。這份不是遺書的遺書,彰顯了“赤誠、擔當、大愛、無我”的孔繁森精神,傳承著中國共產黨人的精神密碼和紅色基因。

現在就讓我們回顧這段文字背后的感人故事。

1992年11月,正當山東援藏干部的總帶隊、時任拉薩市副市長孔繁森圓滿完成援藏任務,即將告別高天聖土,回到他深切眷戀的魯西平原,與日夜思念的白發老娘和妻子兒女幸福團聚的時候,西藏自治區黨委作出了讓他留任阿裡地委書記的決定。“咱是黨的人,服從組織安排”,孔繁森再一次舍小家、顧大家,走向海拔更高、離家更遠、環境更惡劣、任務更艱巨的阿裡高原。

1994年2月,一場五十年不遇的大雪災突如其來席卷整個阿裡高原,讓廣大還沒解決溫飽的阿裡藏族群眾雪上加霜。

災情就是命令。孔繁森安排專員負責與自治區的匯報和聯系,自己帶領救災工作組用推土機開路,頂風冒雪,翻山越嶺,在第一時間深入受災最嚴重的革吉、改則兩個縣,看望受災群眾,發放救災物資和資金。看到瑟瑟發抖的鄉親、凍餓倒斃的牛羊、空空的糌粑口袋、冰涼的鍋灶,孔繁森心疼得流出眼淚。看到缺衣少穿的牧民,他把自己的毛衣毛褲脫給他們﹔看到無依無靠的孤寡老人,他把自己身上僅有的現金掏給他們。還是身邊同志把他送到一個兵站,幫他找到全套的棉軍裝、軍靴,才使他避免了嚴重的凍傷。

孔繁森一邊安排向上級匯報災情,爭取救援,一邊走村串戶慰問群眾。他鼓勵干部群眾說:“請大家放心,黨和政府已經知道了咱們的困難,全國人民都會支援我們。困難是暫時的,有共產黨領導,我們一定會戰勝雪災,恢復生產,過上好日子!”孔繁森就是這樣一個面對人民群眾的疾苦轉不過臉、扭不了頭的人,所以才有了為藏族老人暖腳、吸痰的感人情景,才有了三次賣血撫育藏族孤兒的動人畫面,才有了下鄉長期不離身、為群眾免費送醫送藥的小藥箱!

一連十幾天,孔繁森走進一座座帳篷,走向一個個牧場,把每戶牧民受災的情況都記在筆記本上,把每位群眾的困難都記在心上,把每份救災糧款挨家挨戶送到牧民手上。這些窮鄉僻壤的老百姓從沒見過這麼大的雪災,更沒見過這麼大的“奔布拉”(藏語,漢譯為“干部”),他們合掌感謝,連聲贊嘆:活菩薩,活菩薩!他們哪裡知道,這位活菩薩其實是強作歡顏、多病纏身,只是憑著“在群眾最需要的時候,干部一定要在第一時間出現在他們跟前”的責任感強撐著,頑強拼搏在抗災斗爭的第一線。

從他的日記記錄上可以看出,2月26日下午,他到達海拔5700米以上的革吉縣卻藏鄉,那兒已經下了七天雪。雪最大的地方到膝蓋,深的地方能沒腰。卻藏鄉隻有2個村,一村凍傷群眾8人,其中3人起不來,尚無人死亡﹔二村15戶,13戶要求搬家,牲畜死得差不多了,要求錢買牛,每頭牛600-800元。需要解決油料,搬家轉場。

不僅如此,他還把二村15戶受災情況都一一記了下來——

1、羅布旺扎:存欄山綿羊170隻,牛21頭,馬一匹。雪災死亡山綿羊95隻,牛死16頭,馬死1匹﹔

2、昂典:山綿羊65隻,牛18頭,馬2匹。死亡山綿羊45隻,牛死14頭,馬沒死﹔

3、次珠:山綿羊275隻,死200隻,牛21隻,死11頭。

……

14、嘎爾瑪:山綿羊170隻,死130隻,牛15頭,死9頭。

15、昂增:山綿羊25隻,死15隻。牛4頭。

孔繁森扎實認真細致的工作態度,讓在場的每一個人都感受到他對百姓的關切,事后回憶起來都非常感動。

26日晚10點多鐘,他帶領工作組到達鹽湖區。5個小時后,也就是27日凌晨3點多,身心交瘁的孔繁森倒在了一頂牧民的帳篷裡。長時間的高原反應、超負荷的體力消耗,讓本來就患有高原心臟病、高血壓的他感到頭疼欲裂、胸悶氣短﹔加上幾年前崗巴墜馬、拉薩車禍造成的身體損傷,年近半百、有著醫學經驗的他有一種“瀕死”的感覺,預感到“死神”在步步逼近。援藏十年,孔繁森已在被西方醫學界稱為“生命禁區”的環境裡,闖過了兩次生死關。他不怕死,但不能死,他還有很多的事沒做,他還有很多的話要對組織和親人說,萬一自己有個三長兩短,別人處理起來,也好有個“依據”。他掙扎著起身打開手電筒,在工作筆記本上給這次隨他一起下鄉的勤務員梁福興寫下這樣一段文字,然后攤在醒目的地方,以便讓明天一早醒來的小梁看到。

這哪裡是什麼交代,這分明是提前寫好的遺書啊!從這篇字跡略顯潦草、標點不講究、還有幾個錯別字的遺書看出,孔繁森當時的身體是多麼痛苦,心情是多麼復雜,他對黨組織充滿信任和依戀,對老母親充滿思念和牽挂,對妻子兒女充滿留戀與不舍。四條交代的第一條,考慮的首先是別人,勸和自己朝夕相伴的小梁“你不要難過”。然后是想到組織,要小梁向黨組織匯報自己在這次救災之中的所作所為。這個“要講”是無愧於黨和人民的自豪和坦然,后邊的“不要講”“不要讓”以及寫信報平安的“善意謊言”,是這位公私無法兼顧、忠孝不能兩全的人民公仆不得已而為之、不是辦法的辦法。他明明知道,萬一發生不幸,瞞是根本瞞不住的,只是一個時間問題,但他還是希望這個悲痛的消息讓老娘和妻子兒女知道得晚一些、再晚一些,對他們的傷害和打擊小一點、再小一點,他能做到的,也隻有這一點了。最后,他才談到自己,作出了“我在哪裡發生不幸,就把我埋在哪裡”的臨終交代。

此時此刻,正值農歷正月十八,熱鬧的元宵節剛剛過去。即將五十歲的孔繁森一個人在高原的寒夜裡,思念著家鄉的親人,等待著“死神”的來臨。

讀到這裡,我想起整整三十年前,一位縣委書記在生命的最后時刻對身邊的同事也作了同樣的交待:“我死后隻有一個要求,要求黨組織把我運回蘭考,埋在沙丘上。活著我沒有治好沙丘,死了也要看著你們把沙丘治好。”他就是孔繁森的山東老鄉焦裕祿,兩個人的出生地聊城市東昌府區和淄博市博山區相距不到230公裡,兩個人的從政時間整整相隔30年,不一樣的年代,一樣的理想,一樣的初心,一樣的追求,一樣的拼搏,奮斗至死、念念不忘的,是和自己奉獻的土地在一起,是永遠和人民在一起。

在這篇遺書被評定為國家一級革命文物的鑒定會上,有位評委一邊讀著這段話,一邊哽咽著說:“有這13行文字,孔繁森足可以千秋!”這段隻有百余字的遺書,字字句句包含著一個共產黨員的家國情懷、鐵骨柔情,字裡行間充滿著大無畏的革命英雄主義的奮斗壯志。

這一夜,孔繁森終於挺過來了。是堅強的意志、是頑強的生命力、是沒有實現的理想、是沒有完成的使命讓他沒有倒下,重新站了起來,帶著這份沒人知道的“遺書”,在茫茫雪原上奔走了60多天,把一行行堅定又溫暖的腳印留在牧民的帳篷前。從他工作筆記上的記錄可以看出,他並沒有休整歇息,而是馬不停蹄地繼續奔波跋涉,第二天的下午,他已經到了改則縣康托區的救災現場。經過2個月的艱苦奮戰,阿裡地區的各族干部群眾在孔繁森帶領下,終於戰勝了雪災,創造了特大自然災害下,全地區沒有凍死、餓死一個人的奇跡。

然而,誰也沒有想到,9個多月后,孔繁森在這個驚魂之夜所擔心的“萬一”,還是不幸發生了。在世界屋脊上三次大難不死的孔繁森,倒在了為阿裡人民謀幸福的征途上。這份寫在筆記本上的遺書,最終在整理遺物時被人發現。孔繁森從1994年2月26日寫下這份遺書,到1994年11月29日在新疆塔城地區托裡縣境內發生車禍不幸遇難因公殉職,僅有276天。他在生命中的最后15天,為阿裡打開了向新疆全面開放的大門,解決了制約阿裡地區發展和民生的交通、能源、糧食、外貿以及干部退休安置、子女上學等十三個重大問題,把初心定格在為阿裡人民謀幸福的路上,踐行了他28年前寫在入黨志願書上的鏗鏘誓言。

本來孔繁森應該去北京人民大會堂領取“全國民族團結進步”的獎章,但他因為工作需要放棄了進京機會﹔本來即將離任的他完全可以等待組織的調令,不必親自出馬到新疆聯絡求援﹔本來赴新疆任務已經圓滿完成,不用再改變行程去口岸考察邊貿……責任感、使命感驅使他踏上為阿裡人民謀幸福的漫漫征程,踐行了他“青山處處埋忠骨,一腔熱血洒高原。我下定決心,把自己的一切獻給這塊土地,獻給勤勞勇敢的西藏人民”的鏗鏘誓言。殉職前7天,他在給中組部一位老領導寫信時,說自己做好了兩手准備:如果組織上讓我留在西藏,我打算把家屬調拉薩工作幾年,一來可以互相照顧一下,二來我收養的兩個孤兒可讓家屬給他們做做飯。如果讓我調回山東,我准備把兩個孩子也帶回去。他表示,組織一天不讓我動,我就干好一天!我一定注意身體,努力為阿裡人民多作貢獻。可惜,一周后,他就不幸離開了他摯愛的土地和人民,離開了他魂牽夢縈的親人和故鄉。

他忘不了在山東的一個上午,陽光透過一棵千年古桑樹洒落在一塊老匾上,滿是歲月滄桑的匾上,有清康熙年間東昌府夏津知縣朱國祥手書的“心追召杜”四個端庄遒勁的大字。當時孔繁森還是聊城地區林業局的局長,到鄰近的夏津縣黃河古道參觀林業生產。走進古桑樹群,當地領導告訴大家朱國祥擔任知縣七年間,勤政廉潔、鞠躬盡瘁,採取寬大開放的墾荒治沙政策,懲惡恤弱,安置災民,讓百姓息訟罷爭、安居樂業。最后,這位百姓感恩的父母官擢升為東昌府知府並累死在任上。去世以后,當地的老百姓家家祭祀,並逐漸形成了“先拜朱知縣,后拜老祖先”的習俗。在這一帶的百姓心目中,朱知縣是真正的“父母官”。講故事的人沒承想,他為大家講述的這個朱知縣,給在場的孔繁森帶來了強大的精神沖擊。受文化水平所限,講述人說不出“心追召杜”這個詞所蘊含的寓意,但孔繁森卻把朱國祥的名字和他題寫的這四個字,刻在心裡帶了回來。

做黨和人民的好兒子,是孔繁森從小確立的目標。他經常背誦陳毅元帥的《贛南游擊詞》:“靠人民,支援永不忘,他是重生親父母,我是斗爭好兒郎,革命強中強。”十裡八鄉都知道孔繁森對父母的孝順、對老人的尊敬,到了西藏之后,他依舊把藏族老人當作自己的長輩來對待。有一次,孔繁森的妻子王慶芝到拉薩看望他,為他包了他最喜歡吃的韭菜豬肉餡兒包子,孔繁森下班手都沒洗,拿起包子就往嘴裡塞。此刻,他想起敬老院的老人們,他們活到七老八十也沒吃過這樣的發面肉包子啊(藏區沒有發面的習慣,更沒有包子這種食品)。於是,他叫來司機,把一大鍋包子全部送到郊區的敬老院,那些老人們一邊吃著熱騰騰、香噴噴的大包子,一邊感動得流淚。

就是有了這種“一事當前,先想別人”的利他主義精神,七十歲的藏族老人才稱這位五十歲的山東男人為“我的父親”﹔就是因為他把人民放在心中的最高位置,這位信仰馬克思主義的黨員干部被藏族群眾稱為“活菩薩”,他的照片被供奉在百姓家中的佛堂和庄嚴的寺院裡。為什麼他贏得那麼多人的愛戴?因為他心疼了那麼多的人。

這是什麼品格?這就是視百姓為父母,以邊疆為故土,“是七尺男兒生能舍己,作千秋鬼雄死不還鄉”的無我品格﹔

這是什麼意識?這就是一位漢族干部把西藏老人當作自己老人,把西藏孩子當成自己孩子,把西藏土地當作自己家鄉的中華民族共同體意識﹔

這是什麼精神?這就是熔鑄在中國共產黨人精神譜系中的“特別能吃苦、特別能戰斗、特別能忍耐、特別能團結、特別能奉獻”的老西藏精神。

如果孔繁森還活著,今年正好八十歲。他會帶著心愛的相機出現在黃河濕地公園拍攝越來越多的珍稀鳥類,還是在公園老年合唱團裡用他漂亮的男高音領唱西藏歌曲?是在新建設的拉林鐵路上偕老伴兒王慶芝游覽雪域風光,還是在家中展示廚藝為兒孫准備豐盛的晚餐?然而,這些都不可能了。理想和信仰讓他永遠地留在了高原,成為親人們深切的懷念、我們仰望的人格豐碑和溫暖的集體記憶。

(作者系孔繁森同志紀念館原館長,聊城職業技術學院馬克思主義學院名譽院長、孔繁森與紅色文化研究院特聘專家)

來源:《大眾日報》2024年11月29日