志願軍哥哥的七封“手繪家書”

——志願軍烈士李征明寫給妹妹的書信捐贈前后

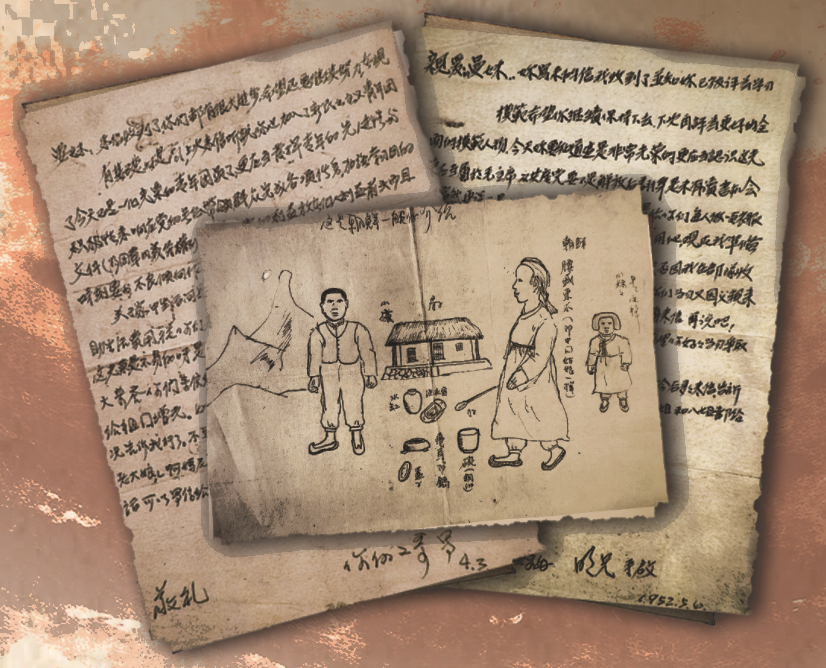

圖①:李征明烈士寫給妹妹的“手繪家書”。

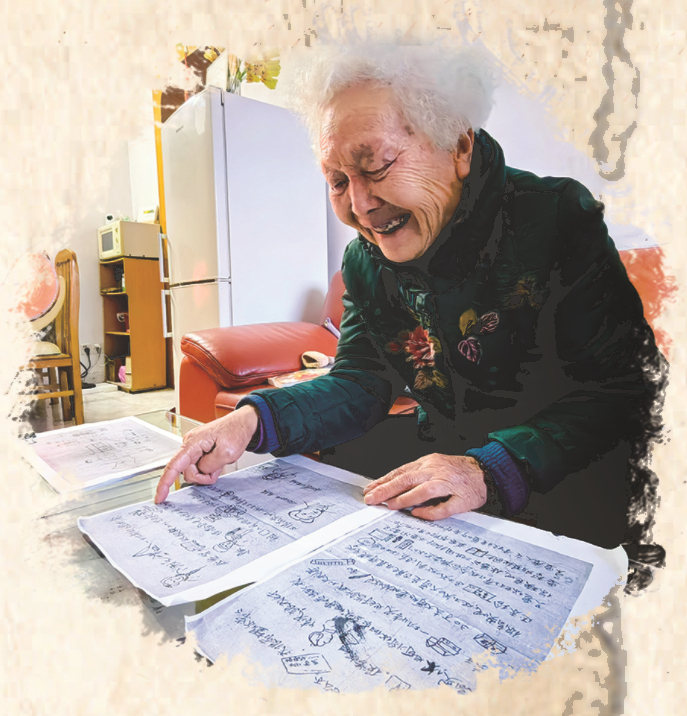

圖②:李暉翻看二哥的“手繪家書”。孫曉亮攝

圖③:李征明烈士生前留影。

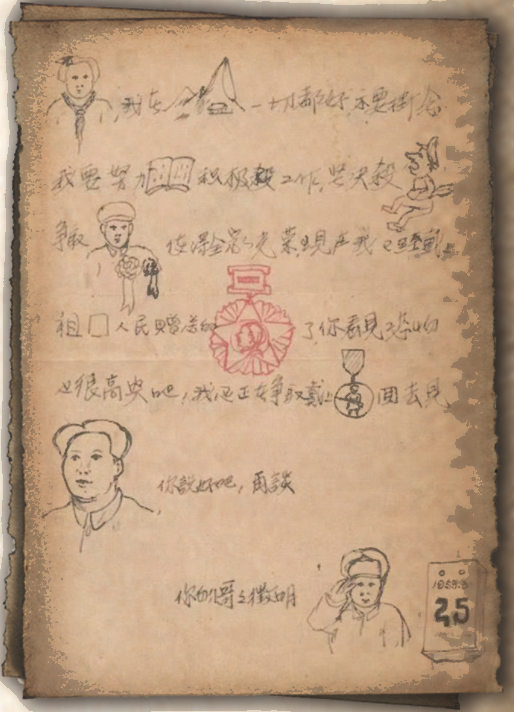

圖④:李征明烈士寫給妹妹的“手繪家書”。

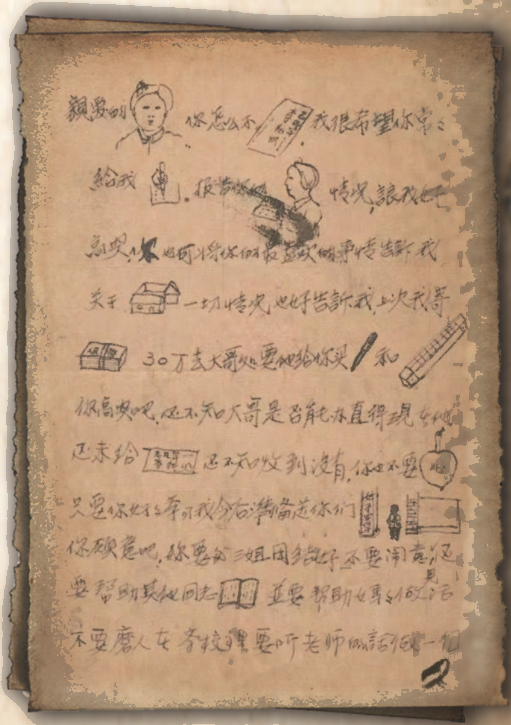

圖⑤:李征明烈士寫給妹妹的“手繪家書”。

圖⑥:中國人民志願軍跨過鴨綠江(資料圖)。

本版照片除署名外,由受訪者提供

每逢佳節倍思親。

元旦一過,春節就近了。這幾天,安徽省蕪湖市鳩江區清水街街頭巷尾已挂起了大紅燈籠。漫步其間,新春的氣息,開始在空氣中彌漫。

這天早上,住在清水街道清苑小區的退休教師李暉,從抽屜深處拿出一個木頭盒子,小心翼翼地取出一沓信件,戴上老花鏡,坐在桌前細細翻看。看著看著,淚水不知不覺滑落臉龐。和以往不同的是,這次看完信,李暉沒有馬上收起來,而是提起筆,在信紙上寫了起來。

“二哥:你好,見字如面,許久沒有收到你的來信,希望你在朝鮮一切都好……”筆落信紙的沙沙聲,宛如一聲聲輕淺的呼喚,飄出窗外,飄向遙遠的天際,飄向70多年前的抗美援朝戰場……

“那時候每天都盼望著二哥來信,信來了,我們高興得跳起來”

“二哥當兵走的那年20歲,我才6歲。”提及二哥李征明,李暉雙眼閃爍淚光。

今年80歲的李暉是志願軍烈士李征明最小的妹妹。李征明,原名李昕,老家在江蘇省宿遷縣來龍區侍嶺鄉槽坊大隊李圩村(今宿遷市宿豫區來龍鎮雙和嶺社區李圩組),在兄弟姐妹8人中排行老二。1950年,李征明參軍入伍。到部隊后,他自取新名“征明”,寓意追求進步和光明。1952年,李征明隨所在部隊參加抗美援朝戰爭,在志願軍第24軍70師201團教導隊任文化教員。

烽火連三月,家書抵萬金。在異國他鄉征戰的李征明,最牽挂的就是家人,尤其是幾位小妹妹。每次戰斗間隙,他都不忘給家裡寫信。

“妹妹,我在上甘嶺一切都好,不要挂念。我要努力學習,積極工作,堅決殺美國鬼子,爭取立功戴上大紅花,使得全家光榮……”1953年3月,在堅守上甘嶺陣地的戰斗間隙,李征明趴在坑道裡,把對家人的思念化作深情的文字和形象的圖畫。

“那時候我們小,哥哥為了讓我們看懂內容,都是用圖文並茂的方式寫的信。”李暉指著信中的簡筆畫介紹,“‘兩座小山包’就代表上甘嶺,‘書’就是讓我們多讀書。”

記者看到,信中“美國鬼子”用面目猙獰的小人代替,“妹妹”則是一個戴著紅領巾的可愛小姑娘……一封信共畫了10多個生動形象的簡筆畫,趣味十足。

“哥哥先前在文工團搞美術,吹口琴、拉胡琴、畫畫樣樣都會。”說著,李暉找出一封幾乎全是簡筆畫的信件,這封信惟妙惟肖地展現了朝鮮百姓的生活場景。

畫面最上方寫著“朝鮮風俗”,李征明細致地畫出了朝鮮人民的民族服裝、房子、水缸、勺子、洗衣盆等等。在一位朝鮮姑娘旁邊還寫有一行小字:“和中國姑娘一樣”。為了逗妹妹開心,他還給妹妹來了一次“換裝”。在這幅畫的最右側,畫出了小妹妹身穿朝鮮民族服裝的模樣,寫著“小妹妹,是這樣”。這封書信,讓人感受不到戰斗正酣,就像他去朝鮮出行給家人寄回的見聞,沒有戰場的殘酷,隻有滿滿的柔情。

在給幾個妹妹的手繪家書中,李征明不僅通過繪畫的形式溝通,更用淺顯易懂的語言引導。

“兄現在每天還在學習一些文化業務及政治,在要求進步中追上時代。現在家中你們3個人能認多少字?能寫多少字?能用嗎?不要光為了家中生活環境不好或幫助拾草而耽誤學文化,將來會后悔的。每天不要求高,隻要你們能認到5個生字就不斷地學習下去……”

“關於家中生活問題不要焦心,我今后多多省些錢寄回家補助生活費用,你們來信給我很大的鼓舞和教育,我在朝鮮一定爭取立功,給祖國增光。”

“隻要你好好學習,我今后准備送你們去讀女子中學,你願意吧……”

在屈指可數的幾封信中,李征明最關心的是弟弟妹妹們的學習,多次提及購買文具和書籍給妹妹,並囑咐姊妹之間“不要鬧意見”“要聽老師話”“要幫媽媽做家務”。

“二姐頭發蓬鬆,三姐頭發系了蝴蝶結,我最小,頭發長度剛剛到耳朵后面,還別著發卡。”李暉摩挲著信紙說,“隻要來信,我和二姐、三姐都搶著看,看到畫像就知道信是寫給誰的。那時候每天都盼望著二哥來信,信來了,我們高興得跳起來。”

然而,讓姊妹幾個沒想到的是,李征明寫給她們的這些充滿童趣的家書,有一天再也收不到了。二哥的形象,就這樣永遠定格在那些泛黃的信紙上。

“他怕家裡人為他擔心,信中從沒提過前線的真實情況”

“我在陣地一切都好不要挂念,我要努力學習積極工作,堅決殺敵爭取立功,使得全家光榮,現在我已經戴上祖國人民贈送的‘最可愛的人’勛章了,你看見恐怕也很高興,我還正在爭取帶上軍功章回去見毛主席。”1953年4月的春風,輕柔地吹過蘇北平原,也送來了李征明滿是憧憬與希望的家書。

那時候,郵遞員的自行車鈴鐺聲就像是希望的奏鳴,引得全家人的心跟著雀躍。但不承想,自這封信之后,李征明杳無音信。

“連續一兩個月,沒有收到二哥的來信,母親著急了。”李暉回憶說,那段時間母親帶著她,幾乎每天都要跑五六裡路去鄉郵政所,但每次都是空手而歸。每每這時候,母親總是小聲安慰她說:“你二哥可能是‘挂彩’了,信明天可能就來了。”

“那段時間,全家人多了一份盼頭,盼著有一天二哥的來信像過去一樣正常。現在想想,那時候父母應該是提心吊膽地盼,我們更多的是期待地盼。”李暉說起往事,眼裡噙滿淚水。

1954年1月23日,距離農歷新年隻剩一個多星期的時候,正在午睡的李暉被一陣撕心裂肺的哭聲驚醒。她慌亂地跑出去,隻見母親癱坐在地,手裡攥著一封信,瘦弱的身軀在寒風中瑟瑟發抖。

那是李征明戰友寫來的信。信中的每一個字,都像是沉重的石頭,砸在一家人的心上。戰友在信中告訴他們,每次接到作戰任務,李征明總是最積極最認真的一個,經常受到領導表揚,戰友們評價他“英勇頑強、機智靈活”。

1953年6月23日晚,五聖山的前沿陣地被戰火照亮。硝煙彌漫中,擔負轉運傷員任務的李征明,在槍林彈雨中穿梭,全然不顧敵人猛烈的炮火。第一次中彈時,鮮血染紅了他的軍裝,他咬著牙堅持不下火線,繼續救助受傷戰友。沒承想,英勇的他第二次中彈。這一次,他再也沒有站起來,生命永遠定格在23歲。彼時,距離停戰協議簽訂僅月余。

“二哥是頂天立地的男子漢,從來不訴苦不抱怨。每封來信不管是圖也好,文也好,字裡行間都是愛。”李暉說,在寫給家人的書信中,李征明從不提及戰斗,總是以最溫暖的文字關心著家人的近況,“他怕家裡人為他擔心,信中從沒提過前線的真實情況。他犧牲后,我們才明白,二哥把血與火的戰場藏在身后,把溫暖和愛傳遞給家人。”

正因如此,這麼多年過去,李暉依然不大敢看與抗美援朝相關的影視作品。每當看到屏幕上的紛飛戰火,她的眼前就會浮現出二哥的身影。“后來看電影《上甘嶺》,我是一邊哭一邊看的。”李暉含淚說道。

“現在的生活好了,二哥的願望實現了,他卻看不到了”

“沒有無數先烈的舍生忘死,哪有今天的幸福生活!”去年八一建軍節前夕,清水街道舉辦慶祝建軍節主題活動,聽了李暉朗讀哥哥寫的戰地家書,現場很多人都流下了眼淚。

“社區每次邀請我讀讀家書、講講二哥的故事,我都會去。”李暉說,每年“八一”、春節等重大節日,黨委政府都要派人來看望慰問她,邀請她作抗美援朝精神宣講報告,每次她都認真准備,“我要把哥哥和像哥哥一樣的志願軍烈士的精神傳承下去。”

“今天流血流汗是光榮的,是為了朝鮮人民的獨立,為了祖國的安全建設,使人民和我們的家人過上好日子。”70多年前,奔赴朝鮮前線的李征明在信中告訴家人,他最大的心願是讓全國人民和家人過上幸福的日子。

“現在的生活好了,二哥的願望實現了,他卻看不到了。”李征明的三妹李曼告訴記者,她從宣城市一所學校退休后,和老伴搬進了100多平方米的電梯房,“小區裡人車分流,特適合居家養老。”

“他既是忠誠國家的好戰士,又是關愛我們、疼愛我們的好哥哥。每次看信就像和他面對面促膝談心一樣,看著看著就淚流滿面。”李曼說,哥哥的家書,一直激勵著姊妹幾個不斷成長,她和八妹李暉經過自身努力,先后成為光榮的人民教師。

“這些年,我最想對哥哥說的就是,你的教誨、你的囑托我們都做到了。”李曼告訴記者,2020年10月,中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年之際,她跟妹妹李暉商量后,把哥哥寫給她們的7封家書原件分別捐贈給中國人民革命軍事博物館和中國人民大學家書博物館,“希望更多的人能夠看到這些信件,了解那段歷史,感受那份家國情懷。”

捐贈家書原件的當天,李曼給哥哥李征明寫了封信。這封題為《寫封書信寄遠方——一封寄不出去的家書》,被發布到網上后,引起很大反響,許多網友留言說:“夜深人靜的時候,你再想哥哥,我們陪著你流淚……”看到這些話,李曼再也無法抑制內心的情感,任憑淚水奪眶而出。

風輕輕吹起窗帘。李暉緩緩地從回憶中抽身,目光重新落回眼前的信紙,握筆的手微微顫抖著,再次落下。

“哥哥,信悉數已收到,我們兄弟姐妹幾個人一直都好好聽母親的話,好好學習。有時候我會想象你回國后我們一家人相聚的樣子。像我們小時候一樣,你吹著口琴,我們唱著歌……他們說‘青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還’。可是啊,妹妹真的想你啊!”

落款,折好,封上,李暉走出房門。

晨暉透過密密匝匝的樹叢洒下一地斑駁,李暉邁著蹣跚卻堅定的步伐,手中握著承載著思念與深情的信件,向著郵局走去。

“李老師,天這麼冷,您這一大早就出去呀?”小區裡一位年輕的姑娘熱情地向她打招呼。

“我呀,去給哥哥寄信!”李暉抬起頭回答道。此刻,一束陽光正從樹叢中穿過,耀眼而溫暖。

寫給哥哥的信

親愛的征明二哥:

你在遠方還好嗎?妹妹真的很想很想你……

當年收到你的來信,我們小姐妹三人看著圖文並茂的內容,都非常高興。還沒有來得及給你回信,噩耗便從天外飛來,全家人悲痛欲絕。幾天時間,母親滿頭黑發變成白發,父親整日垂頭不語,夜不能寐,隻能靠賦詩抒發思兒情懷。

你赴朝時沒有從家裡經過,連一張全家合影都沒有留下,這成為全家的遺憾。如今再細讀你的家書,每讀一次都淚流滿面,好像你就在我的面前和我促膝談心。信在,人卻不在了……

哥哥呀!我很聽你的話,努力學習、勤奮工作,沒有辜負你對我的殷切期望。可是,你說送我們上女子中學,你說爭取戴上軍功章回來見毛主席,你說戰爭勝利回來和家人團聚,你沒有兌現諾言,卻把鮮活的生命留在了異國他鄉那片血染的土地上!

我知道,你和戰友們是為了將戰爭抵擋在國門之外,讓全國人民和家人永遠過上好日子。如今,山河已無恙,生活奔小康,你的心願實現了!可是你卻長眠在朝鮮我們找不到的地方,家人的心願遲遲未了啊!

你知道嗎?你的信我一直珍藏在身邊,想你的時候就拿出來看看,兄弟姐妹牢牢記住你說的話:努力向上、緊跟時代。

今年是中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年,國家隆重召開紀念大會,全國人民緬懷為和平捐軀的革命先烈。我把你這些珍貴的戰地家書無償捐贈給國家,讓你的精忠報國的精神激勵后人。你若有靈,應該含笑九泉。好多報刊、電視台都在宣傳你的戰地家書,大家被你的鐵骨柔情所感動,為你的橫溢才華所折服,很多網友向你致敬,他們說你的手繪家書讓大家看到了“最可愛的人”最可愛的另一面。現在好多志願者在幫助尋找你的墓地,到那時親人們一定前往祭奠,帶你回歸故裡。

滿江漁火為你點亮,親人盼你早回故鄉!

二哥,安息吧!

你的三妹:李曼

2020.10.25

二哥:

你好,見字如面,許久沒有收到你的來信,希望你在朝鮮一切都好!

哥哥,信悉數已收到,我們兄弟姐妹幾個人一直都好好聽母親的話,好好學習。有時候我會想象你回國后我們一家人相聚的樣子。像我們小時候一樣,你吹著口琴,我們唱著歌。可等著等著,母親走了,我們也都老啦。

哥哥,你走的這些年,國家變得越來越好了,我也常常和街道上的其他老兵聊天,一起回憶往昔崢嶸的歲月。

哥哥,聽三姐說,去沈陽抗美援朝烈士陵園的時候,在英名牆上看見了你的名字,這些年家裡人一直在找你。他們說“青山處處埋忠骨,何須馬革裹尸還”。可是啊,妹妹真的想你啊!

八妹:李暉

2025年元月

(來源:《中國國防報》2025年1月7日)