傾心講述 溫暖記憶 ——微紀錄片《講述·周恩來的故事》創作談

廖心文

微紀錄片《講述·周恩來的故事》顧問

張軍鋒

微紀錄片《講述·周恩來的故事》總編導、總撰稿

荊慕瑤

中國教育電視台《長安街》欄目主持人

播出時間 CETV-1 2025年1月26日20:00-20:30

日前,由中共中央黨史和文獻研究院出品,國家廣播電視總局網絡視聽節目管理司、江蘇廣播電視總台聯合攝制的微紀錄片《講述·周恩來的故事》在中共中央黨史和文獻研究院網站、中國教育電視台和多家新媒體平台播出后,很快引發收視熱潮。中國教育電視台每周末播出的重量級新聞評論欄目《長安街》節目組邀請《講述·周恩來的故事》的兩位主創做客演播室,就本片創作的熱點話題展開對話。

為真實再現周恩來同志在為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興、為人類進步事業而奮斗的光輝一生中建立的卓著功勛、展現的崇高風范,攝制組專程採訪了周恩來和鄧穎超身邊工作人員趙煒、高振普、紀東和周恩來的侄女周秉德,四位耄耋老人懷著對周總理濃濃的思念,分別講述了他們在中南海西花廳與周總理相處的難忘歲月,以及深藏在心靈深處的情感往事,披露了大量感人至深、鮮為人知的感人細節。

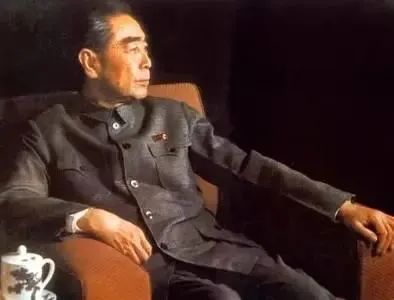

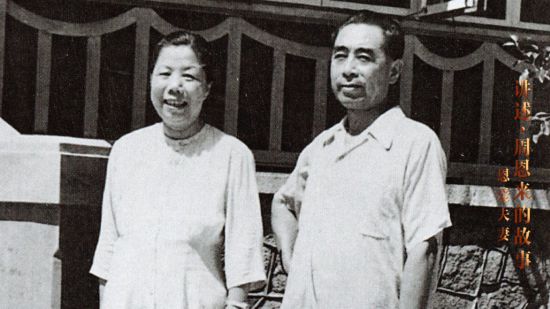

攝制組根據四位老人的訪談,精心制作了《少年時光》《周總理的一天》《拒收禮品》《西花廳,溫暖的家》《嚴守保密紀律》《儉朴的生活》《病重的日子》《恩愛夫妻》8集微紀錄片,從多個角度講述了周總理的光輝的一生,每集時長10分鐘左右。

由於講述者特殊的身份,講述內容的權威、真實、生動、感人,節目上線后,很快在微信公眾號、視頻號,各大視頻網站大流量傳播,取得較大社會反響。

主持人:這究竟是一部什麼樣的紀錄片?為何受到如此高的好評?作為主創人員,在創作和拍攝過程當中都有哪些難忘和印象深刻事與公眾分享?我們演播室請到兩位嘉賓,一位是中國中共文獻研究會周恩來思想生平研究分會首任會長,研究員,也是本片的顧問廖心文老師,一位是中共中央黨史和文獻研究院第七研究部副主任、研究員,也是本片的總編導、總撰稿張軍鋒老師。

首先請兩位老師從各自的視角給我們簡單介紹一下,這是一部什麼樣的微紀錄片?可能還有一些觀眾沒有來得及看這部片子。

廖心文:過去關於周恩來的大型文獻紀錄片有很多,但是以微紀錄片和口述歷史的這種形式還很少。這是一部以親歷者講述的形式,反映老一輩革命家周恩來思想生平和精神品格的紀錄片。講述者以他們親眼所見、親身感受來還原一個有血有肉的周恩來,應該說內容是真實的,也是可信的,更是值得我們后人學習的這樣一個偉大的歷史人物。是一部以史說話,以情感人的好作品。

張軍鋒:這是一部由歷史親歷者和當事人、以口述歷史形式完成的紀錄片,時間不長每集八九分鐘,共八分鐘。周恩來是偉大的無產階級革命家、政治家、軍事家、外交家,擔任國務院總理的26年,在全黨和國內外享有巨大的威望。本片除第一集外,主要從日常生活、家庭生活、情感生活等幾個側面,從普通人的視角聚焦周恩來崇高的人格和風范。

主持人:當時為什麼想到要拍攝這樣一部紀錄片?有著怎樣的目的和背景?

張軍鋒:中央黨史和文獻研究院是中共中央直屬的研究、宣傳黨的歷史和理論的專門機構。隨著新媒體短視頻的快速發展,充分利用新媒體手段宣傳黨的歷史成為大勢所趨。2018年以來,我們創作了一批微紀錄片,產生了很大反響,自2023 年開始,我們開始創作《紅相冊》系列微紀錄片,已經播出《毛澤東的故事》《鄧小平的故事》兩季,每季20集,現在正在創作《周恩來的故事》,在創作過程中,廖大姐幫我們聯系採訪了這四位在身邊工作多年的老同志,講得非常感人、史料很珍 貴,於是就決定先以口述形式推出8集,在1月8日在總理逝世的日子上線播出。

主持人:廖老師,您覺得這樣的一部片子,給我們當下的青少年思政教育帶來哪些積極意義?

我們黨一貫重視對青少年的思想教育,為什麼重視?周恩來曾明確回答:“誰有青年,誰就有未來。” 對青少年的教育不僅是學校和家長的任務,而且是全社會的責任。這些年大家都認識到這個問題的重要性,都在探索以什麼樣的形式開展對青少年教育更有效。通過電視節目,包括我們今天介紹的微紀錄片,就是一種很好地引導教育青少年的方式。這部片子從內容上講,是圍繞幾個主題講述一個偉人的故事,包括他的成長經歷,他的人生態度,他的奮斗精神等等,通過這些內容,可以讓青少年從中汲取成長的營養,告訴他們怎樣去系好人生第一扣,怎樣去實現有意義的人生目標。從形式上講,這部片子把影像、文獻、圖片、外景、講述很好地結合起來,比起單純的看書本更有吸引力。

主持人:該片在各大平台播出后,得到了很多受眾的肯定和贊譽,在兩位老師看來,好口碑的背后,是這個片子在哪些方面做得比較好?

廖心文:我在周恩來研究領域工作了近40年,參加拍攝過一些關於周恩來的大型紀錄片,全方位反映人物的思想生平,都獲得好評。這部片子在已有大片的基礎上還能獲得好評有幾個原因:一是選材好。選的都是一些最能夠打動人的情節來講故事。二是資料運用的好。我們院有很多研究成果,保存有很多周恩來的文獻、圖片,很有價值,片子中都呈現出來,有的還是第一次運用。三是講述人講得生動,他們都是在周恩來身邊工作生活多年的親歷者,像趙煒、高振普在周鄧身邊幾十年,周秉德在周、鄧關心下長大,紀東在“文革”最艱難的時期擔任周恩來的秘書,對情況熟悉,有感情,特別打動人。我聽過他們無數次講述,這次聽起來依然感動、落淚、受教育。四是歷史節點選得好。這部片子在1月8日播出。1月8日是一個讓人刻骨銘心的日子,每年這一天,熱愛周總理的人們都會講這樣一句話:在最寒冷的日子,懷念一個最溫暖的人。在這一天人們都會以各種形式懷念這位有溫度的總理,希望看到一些新成果。而這部片子適應了廣大民眾的需求和期盼。

張軍鋒:肯定首先是因為讓觀眾看到了政治舞台下面生活中的周恩來真實、日常的另一面,這些是大家不太了解的,具有一定的揭秘性。日常生活中真實的周恩來對親屬的嚴格要求、保密紀律,為黨和國家嘔心瀝血,像蠟燭一樣燃燒自己,在重病中堅持工作,他和鄧大姐的愛情、家庭,這些故事實在太感人了,我們審片時大家都是含著眼淚看,一位專家發言時泣不成聲。再有,四位老同志對總理飽含深情,講得非常動情,很多故事細節都是刻在腦子裡傾瀉而出,非常有感染力。

主持人:應該說周總理的一生,要拍攝的內容很多,這部片子也隻有8集,每集時長也不長,不可能面面俱到。在創作過程中,你們如何想到隻拍攝了這8個方面?在選取拍攝事跡上有何考慮?集與集之間有沒有什麼關聯?

廖心文:口述史是保存歷史的一個重要方面,這部片子在選材上有搶救活材料的意義。當事人的口述是對沒有文字記載或記載缺失的一段歷史的一根重要鏈條。這部片子的講述人最年長的93歲,最年輕的82歲,在選材上實際關照到四位講述人的人生,他們在偉人身邊印象最深,編導也認為最有價值的故事。先了解講述人的歷史,請他們講述與周恩來關系最密切的故事。集與集的共同點是以情感人,他們能夠記住並且記憶深刻的都是打動他們的事情,他們講述出來去打動觀眾。但是各集又是獨立成篇的,因為圍繞的點不同。

張軍鋒:8集的紀錄片是以四位老同志的精彩採訪為基礎和前提的。我們有一個很重要的優勢,就是廖大姐一輩子就在中央文獻研究室做周恩來的研究,是周恩來傳記、年譜的主要作者之一,與周恩來身邊工作人員保持著密切的聯系,這四位老同志都出版過回憶錄,這些回憶錄的出版廖大姐發揮了重要作用。他們年齡都很大了,一般情況下不願意出鏡,但有這層關系,使得採訪的聯系很順利。在採訪之前我做了充分的准備,認真閱讀他們每個人回憶錄,所以採訪時溝通很順暢,談的內容很多,非常有價值,每個人的採訪都在三個小時以上。那麼這就有一個取舍問題,怎麼取舍,我們下面再具體談。8集肯定是精挑細選出來的,初編完是12集,經過兩次審片,12集變10集,10集變8集。集和集之間的關聯,我把握這樣一個原則,由淺入深、漸入高潮。有一個故事和情感逐漸累積的過程,如果沒有前面幾集的鋪墊,后幾集可能大家也不會有這麼強烈的共鳴。

主持人:在拍攝過程中,肯定也會遇到一些困難和趣事,分別是什麼,如何解決的,可不可以跟我們分享一下。

張軍鋒:最大的困難是兩個:如何確定主題主線,如何取舍。每個老同志講的都很多,有大量精彩的故事和細節。首先是確定主題主線,周總理的一生波瀾壯闊,驚心動魄的故事太多了,四位老同志的講述也很精彩。但顯然,作為微紀錄片,不適合展示宏大的主題敘事,因為是網上播出,還要考慮到如何能夠適合新媒體的特點,既短平快,又要吸引人,所以就考慮以日常生活、家庭生活、情感生活等幾個側面展示周總理鮮為人知的普通人的一面。這些內容也恰恰是採訪中最感人、最豐富的內容。

另一個是取舍問題。一開始我曾經想每一集是一個人講,這樣比較清晰,但后來發現這樣有個弊病,故事線索和講述內容的豐富性不夠,有些話題幾個人穿插起來說更有吸引力,比如第二集《周總理的一天》《嚴守保密紀律》《病重的日子》。

廖心文:這部片子是在張導率領下由一個較為年輕的團隊完成的,勢必會碰到很多困難。編撰者年輕是這個片子的優勢,他們對人物對歷史有自己不同的感悟和理解。文字也有他們的特點﹔同時也存在一些劣勢,過去不是從事這方面研究,在短時間內要拿出精品是很不容易的,需要一個學習過程。張導帶領的這個團隊很努力。我們通過這個片子帶出了一支隊伍,這支隊伍通過做這個片子成長起來。

主持人:我們再來看這部片子,其片名裡有一個詞叫“講述”,如何想到用講述的形式來做這個片子?

張軍鋒:口述歷史是歷史研究的一個重要分支,是檔案文獻研究的重要補充。過去的大型文獻紀錄片創作,對歷史當事人的採訪是很重要的內容。我本人在30年的紀錄片創作生涯中,採訪過幾百個歷史親歷者,也出版過10多種口述歷史的書。當然,本片採訪的四位老同志並不是身份很顯赫、站在歷史前台的“大人物”,而是隱藏在歷史背后的“小人物”,他們並不是歷史的決策者或直接當事人。但他們是周恩來這個“大人物”在決策許多事關黨和國家命運的關鍵時刻的在場者、見証者,他們最熟悉的是日常生活、家庭生活中的周恩來,這些對於深入了解周恩來,了解重大歷史背后非常有價值。

至於在片名中加上“講述”,是為了與《紅相冊》系列加以區別,《紅相冊》是以領袖照片為基本素材講述領袖故事,“講述”是以口述為基本素材講述領袖故事。

主持人:除了這部片子外,我們發現中央黨史和文獻研究院近年來高度重視利用新媒體講好中國共產黨的故事,先后成功創作了《百煉成鋼:中國共產黨的100年》《見証初心和使命的“十一書”》《“黨史六對”啟示錄》《紅相冊·毛澤東的故事》《紅相冊·鄧小平的故事》等多部微紀錄片。兩位如何理解當前新媒體技術和新媒體平台的應用對講好黨的故事和新中國的故事所帶來的積極意義?同時講好黨的歷史和新中國的故事,應該怎樣利用好這些新媒體技術和平台?

廖心文:新媒體技術和新媒體平台都承擔著宣傳先進文化的責任,中國共產黨的歷史和老一輩革命家的歷史應該都是先進文化的組成部分,所以也是新媒體技術和平台應該重點關注的內容。通過我們院這些年利用新媒體講黨的故事和偉人故事所取得的成效,我覺得有一點經驗很重要,就是優優合作。我們院是黨的歷史和理論研究專門機構,通過深入研究不斷地推出新成果,新媒體怎樣把這些紙質重大成果通過人們喜聞樂見的形式再現出來,就能把這些紅色資源發揮更大的育人的作用。加強優勢合作是十分必要的。

張軍鋒:剛才你提到的這些微紀錄片都是我率領年輕創作團隊完成的。之所以能夠成功地推出這些作品,有兩個原因。首先,我們院領導很重視,積極響應落實習近平總書記對黨史工作和新媒體工作的一系列重要論述,大力支持我們積極探索。其次,我們充分發揮研究院在黨史研究方面的權威優勢,充分與國家廣電總局和強勢主流媒體合作,並且非常尊重新媒體平台的傳播規律,在講故事,設懸念,強細節,精心制作上下足了功夫,不但內容權威、故事感人而且制作精良,具有很強的吸引力。

主持人:隨著改革開放和社會主義市場經濟的進一步發展,人們思想活動的獨立性、選擇性、多變性和差異性也不斷增強,所以對青少年來說,思政教育也就變得越來越重要。當前,如何利用好老一輩無產階級革命家留下來的革命精神、偉人精神以及紅色遺跡等愛國主義教育基地來引導青少年健康成長?從本部片子來說,周總理身上哪些優秀品質值得廣大青少年去學習?

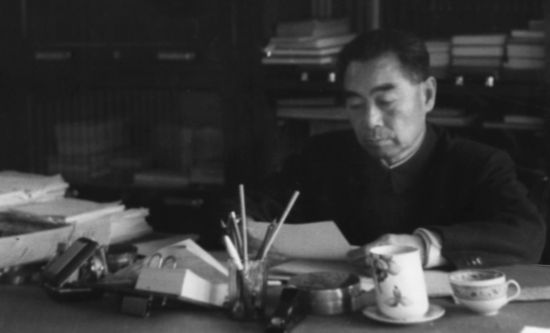

廖心文:不管社會怎樣發展,作為一個人的價值來講,有些基本的東西是不能變的。關於周恩來的優秀品質,黨中央領導人在紀念周恩來誕辰100、110、120周年時,都有著高度的評價和明確的概括。這部片子十分接地氣,讓人們在一個個細節中感受到應該怎樣去做。有幾點特別值得青少年學習:(1)能力的鍛煉。比如《少年時光》這一集,反映了周恩來少年時因家庭的變故,擔起了照顧家庭的責任。這種從小能力的培養和鍛煉,為他后來擔起國家的重任奠定了基礎。(2)對時間的珍惜。比如《周總理的一天》中談到他把一天的時間安排到極致,實際上反映了他在工作中的計劃性和講效率。(3)個人發展要靠自己。比如周秉德回憶她在西花廳成長過程中,包括她自己和家庭其他成員,都得到總理的關愛,讓家充滿了親情和溫馨。他要求親屬不要搞特殊,在成長的道路上要靠自己去奮斗去努力。(4)守紀律。嚴守保密紀律一集,談到守紀律的重要性,他不僅自己做得好,而且嚴格要求自己的親屬。守紀律不是固守舊習,而是從國家和人民的利益出發。這一點對青年人尤為重要。(5)奮斗精神。《重病中的日子》在病床上還在努力工作,高振普以他細致的記錄,還原了病中的周恩來依然堅持工作的情況,反映了他對國家、民族、人民的責任感。(“死我並不怕,我已是77歲的人了,也算得上是高壽了。可是這二十幾年的時間,總應該把國家建設得好一點,人民的生活多改善些,去馬克思那裡報到,才感到安心”)還可以概括出很多,像他勤儉的精神,他無懼於死亡的人生態度,他對家人的厚愛與嚴格等等,都值得回味和學習。

來源:“紀錄中國”微信公眾號