四張老照片背后的故事

何賽玉老人的心願

肩上扛的是一份沉甸甸責任

送子下鄉

彌足珍貴的手跡

“各級領導干部要向谷文昌同志學習,樹牢正確政績觀,為官一任、造福一方,真抓實干、久久為功,把豐碑立在人民群眾心中。”2024年10月15日,習近平總書記在福建省東山縣谷文昌紀念館考察時作了這番重要講話。我生長在東山,見証了這座海島的巨變,聆聽習近平總書記的講話,倍感親切,深受教育。我懷著景仰之情,再次來到被木麻黃林環繞的谷文昌紀念館。紀念館坐落在東山縣東南部的烏礁灣附近,這裡曾經是風沙肆虐的“風口”“沙喉”。昔日的“乞丐村”,今日的“幸福村”山口就在不遠處。谷文昌當年帶領東山人民植樹造林、治理風沙災害正是從這裡開始的。

谷文昌紀念館以時間為經,以事跡為緯,通過珍貴的照片、翔實的文字和講解員的深情講述,全景式再現了谷文昌不平凡的一生。這裡,結合我撰寫報告文學《谷文昌》的採訪經歷,向讀者朋友講述其中四張老照片背后的故事。

這張照片裡,給谷文昌掃墓的老阿婆名叫何賽玉,當時已經90多歲。我曾經在紀念館附近的山口村村部,採訪了這位老奶奶。我問何賽玉老人,這麼大年紀了,為什麼每年清明節都來給谷文昌掃墓。老人向我講述了她的坎坷遭遇。

何賽玉出生在前何村,出生后不久,母親把她丟在路旁“放生”。有一位路人不忍心看著她就這樣活活餓死,抱著她,走過了一村又一村,求人收養,可就是沒有人願意接收。后來遇到了一位從山口村出來要飯的奶奶。這位奶奶從路人手中接下了小賽玉,用她討乞的地瓜粥救下了奄奄一息的小賽玉。從此,何賽玉就生活在奶奶家。然而,好心的奶奶卻在一次外出乞討的時候,餓死在荒野上。

由於風沙災害,庄稼種不成,何賽玉和當年的奶奶一樣,提著籃子,端上破碗,走上漫漫乞討路。何賽玉阿婆說:“是谷書記來了,帶著鄉親們種了樹,我們才過上好日子。我這輩子生了三個兒子三個女兒。現在,孫子、重孫加起來都有五六十個了。沒有谷書記,就沒有我今天啊!”老人家激動地說:“谷書記就是我的親人,我最近腿摔傷了,等好了,還要去給谷書記上墳,帶著我的兒子、孫子、重孫一起去給谷書記燒香。”東山百姓“先祭谷公,后拜祖宗”是發自內心的呀!

1969年,谷文昌下放寧化禾口公社紅旗大隊,他帶領當地群眾改造低產田,贏來“谷滿倉”。寧化縣委得知禾口來了一位會修水利的“老八路”,請谷文昌擔任隆陂水庫建設的總指揮,他欣然答應了。

這是谷文昌在隆陂水庫和民工一起扛大石頭的照片。當時的工地醫生董元芳含著熱淚向我講述了這張照片背后的故事:“老谷身體不好,經常咳嗽、發燒,吃不下飯,他又堅決不讓食堂另外為他做飯。我看他經常餓著肚子帶病上工地,民工是三班倒輪流交替,老谷是一人連三班,攔也攔不住,他說,關鍵時刻,領導有沒有在第一線是不一樣的。我隻好為他推一支葡萄糖,幫他維持一點體力。老谷就是發著低燒,靠著一管葡萄糖扛著那塊大石的,他肩上扛的是一份沉甸甸的責任呀!”

聽了董元芳醫生的講述,再看谷文昌躬身扛著大石頭的照片,我的心靈受到深深的震撼。我深切感受到一名共產黨人信仰的力量、忠誠的力量、人格的力量。

這是谷文昌和妻子史英萍與小兒子谷豫東的合影。1976年,谷豫東高中畢業,那時,大姐、大哥、二姐、三姐都不在父母身邊,谷豫東就向父親提出留下來當個工人。谷文昌沉默了很久,最后還是動員谷豫東上山下鄉,跟大家一起接受貧下中農再教育。谷豫東忍不住問父親:“按規定,老人身邊沒有子女的可以照顧一個留城的名額,我們又沒有違反政策,為什麼一個也不留呢?”谷文昌還是那句老話:“我是領導干部,如果自身不帶頭,接下來的工作要怎麼做呢?”

當年6月下旬,谷豫東被安排到南靖縣偏遠的朱坑知青點。臨行前幾天,父親請來一位朋友拍了一張合影,這是谷豫東第一次單獨與父母合影。

6月底的一個晚上,谷文昌親自幫谷豫東整理第二天的行裝。谷豫東發現,老父親一邊幫著收拾著行李,一邊悄悄地擦著眼淚。第二天,谷文昌正好要到南靖縣出差,他破例地讓谷豫東順路搭坐了他那輛舊吉普車。這是谷豫東第一次搭乘父親的車。谷豫東本以為父親會把自己送到朱坑知青點,可是車開到縣林業局,父親就把谷豫東的行李卸下來,讓他下車。父親從口袋裡取出前幾天拍的那張合影塞在谷豫東手中,語重心長地囑咐道:“不要有優越感,路隻有自己走才會越走越寬。”

谷豫東眼裡蓄著淚水,回憶道:“我發現,烈日下,父親兩鬢的絲絲白發特別耀眼,他的眼窩深深陷進去,父親真的老了。我始終記著父親的話,路隻有自己走才會越走越寬。”

紀念館裡,還有許多谷文昌嚴於律己,嚴格治家的圖片故事。家風像一面棱鏡,折射出黨員干部的內心世界。谷文昌為東山百姓做了那麼多實事好事,並沒有居功自傲,他慎獨慎微,公私分明,言行一致,嚴守規矩,不逾底線,集干淨與干事於一身、勤政與廉政為一體。這樣的好官,東山百姓由衷地愛戴。

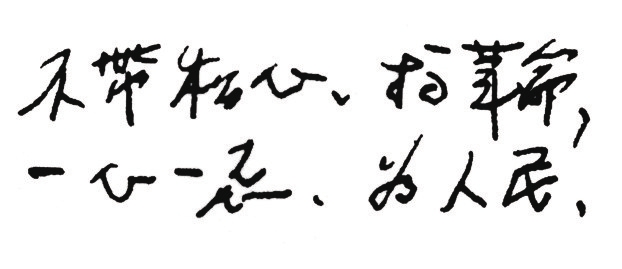

紀念館裡,谷文昌寫在筆記本上的一幅手跡照片吸引了許多參觀者。

1991年1月,因為撰寫谷文昌事跡的一篇通訊,在漳州市薌城區南昌路175號第6棟2樓老地委、專署宿舍,我採訪了谷文昌妻子史英萍和二女兒谷哲芬。採訪結束時,我問史英萍,家裡有谷書記留下的筆記本嗎?她說:“有,在箱子裡呢。”史英萍和谷哲芬從箱子裡頭找出了一本泛黃的筆記本,當我打開筆記本的時候,兩行字映入我的眼帘,“不帶私心、搞革命,一心一意、為人民”。這是谷文昌留下來的手跡。我被深深震撼了。谷文昌正是用畢生的忠誠和行動踐行了這一諾言。從這兩行字裡,我讀到了一個共產黨人磊落無私的精神世界。今天,重讀谷文昌的手跡,又有一番新的感悟,“不帶私心、搞革命,一心一意、為人民”,不正是“不忘初心、牢記使命”具體生動的體現嗎?

人不能決定生命的長度,但可以增加生命的溫度和厚度。生命的意義在於創造比生命更為久遠的價值。谷文昌的生命是有熱度、有厚度的,他不僅為東山人民留下造福子孫后代的寶貴遺產,更為我們留下珍貴的精神財富,創造了比生命更為久遠的價值。

谷文昌先進事跡是紅色基因、紅色文化的重要組成部分,將教育激勵著一代又一代人,化作新時代新征程催人奮進的能量。

(作者系福建谷文昌干部學院特約研究員、報告文學《谷文昌》作者、福建省漳州市人大常委會原主任)

來源:《學習時報》2025年2月14日