親人捐贈高傳紀烈士的16封“抗戰家書”

高傳紀烈士的16封家書。

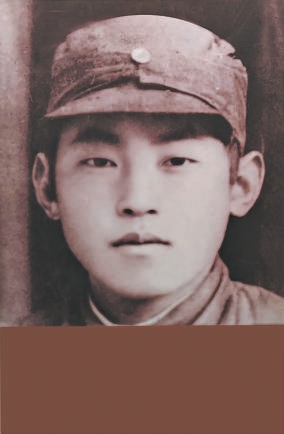

高傳紀烈士遺像。

高傳紀(1923-1942),山東濰縣人,1938年加入中國共產黨。1942年任龍赤聯合縣四區區委書記﹔同年,領導“反掃蕩”斗爭中,在羊倌村被日軍抓捕,壯烈犧牲,時年19歲。

“在今天,我堅定了鐵的意志——打回老家去。再會吧,在前線上,民族已到生死關頭,抗戰已到緊要時候,怕什麼流血,說什麼犧牲。朋友,讓我們再會吧,在敵人的后方——游擊隊裡。”

泛黃的信紙上,字跡依然清晰可見,盡管相隔80多年,我們仍能讀出一個有志青年保家衛國的堅定信念與無畏精神。

這是抗日烈士高傳紀寫給父親高象九的信。3月11日,平北抗日烈士紀念園工作人員專程趕赴山東,從烈士的妹妹高雲手裡接過了她珍藏的16封家書。

19歲犧牲被寫入《平北紅色故事繪本》

2024年,延慶區發布了一套《烽火青春——平北紅色故事繪本》,其中有一篇是《高傳紀的十九歲》。從這套繪本中可以了解到高傳紀的故事。

1938年,高傳紀加入中國共產黨,1939年赴陝北公學學習,1942年任龍赤聯縣四區區委書記,同年在領導反“掃蕩”斗爭中遭日軍抓捕。面對審訊,高傳紀堅貞不屈,最后被狼狗活活咬死,年僅19歲。“目前,高傳紀是平北抗日戰爭紀念館裡有記載的年齡最小的烈士。”平北抗日烈士紀念園服務中心副主任夏霖說。

16封家書記錄烈士投身革命經過

高傳紀是家裡的老大,高雲是高傳紀最小的妹妹。“父親帶回這些信時,我才上二年級,還不會看哥哥的信,直到初中才能看懂。”盡管當時年紀小,高雲仍舊記得父親將大哥的信件帶回家時的情景。

高傳紀的父親高象九曾擔任濟南第一鄉村師范國文教員,當時就積極向學生們推薦進步書籍。1932年,高象九出任當時的山東省立第九中學校長,學校聘請思想進步人士任教,向學生宣傳革命思想。抗戰期間,高象九以民主人士的身份,協助八路軍做統一戰線工作。1946年,高象九加入了中國民主同盟。新中國成立后,高象九曾歷任山東省民政廳副廳長、省政協副秘書長、民盟山東省委副主委等職務。

在父親高象九的影響下,高傳紀和兄弟、堂兄弟六人,紛紛投身革命,他們有的奔赴延安,有的留在家鄉開展對敵斗爭。1938年,高傳紀跟著父親來到了甘肅秦安,在這裡上學。后來,高象九去了西安,父子二人保持通信聯系。

1939年4月7日,高傳紀在給父親的家書中,講述了同學走上抗日戰場的情景並表達了自己的願望:“爸爸,我想去延安,到中國最光明最有希望的地方去!”一個月后,他當掉了棉衣被褥,奔赴延安,被分入陝北公學。

高傳紀到平北抗日根據地工作后,與家中聯系就不順暢了。1942年7月,高象九收到兒子從唐縣寄來的最后一封信,自此父子倆失去了聯系。

高雲回憶,抗戰勝利后,父親回家隻帶了一個小小的包袱,裡面有兩件襯衣、一個白色搪瓷杯,還有保存完好的十幾封書信。每當思念兒子,高象九便拿出這些信件,看了一遍又一遍。高象九去世后,高傳紀的家書由高雲珍藏。

高雲說:“我父親為了尋找兒子,四處打聽,向組織、朋友發出了無數封信件,發動親戚、熟人問遍了他們的同事、戰友,在多家報紙刊登了尋人啟事。” 1975年,高傳紀的戰友肖遠烈來信,介紹了高傳紀犧牲的整個過程,並告知了犧牲地——赤城。高傳紀的家人立即趕往赤城,但仍然沒有找到烈士的任何蹤跡。1980年,高象九帶著深深的遺憾離世。為了告慰父親的在天之靈,家人將高傳紀當童子軍時穿的一件衣服與父親合葬,以此寄托父親的思子之情,彌補那份未了的牽挂。

一次偶然的參觀找到了烈士的親人

直到2016年,一個偶然的機會,高雲兒媳的姐姐王女士來平北抗日烈士紀念園參觀,聽講解員講述英烈的故事。當講到“高傳紀”時,王女士突然感覺這位烈士很像自己的妹夫提起過的親人。展板上高傳紀的畫像是根據烈士的英勇事跡和戰爭年代英雄人物的形象繪制的,和王女士看到的高傳紀照片完全不像。於是她拍下了高傳紀的信息和圖片發給妹夫辨認。

很快得到反饋,這正是全家苦苦尋找了半個多世紀的親人!

“找了幾十年找不著,這下終於知道大哥在哪兒了,我一下子就淚流滿面。”回憶起當時的情景,高雲仍難掩激動的心情。高傳紀的侄子、侄女們帶著老一輩親人的願望和囑托,帶著烈士遺像,立即趕赴平北抗日烈士紀念園,看望他們日思夜想的親人。半個多世紀的追尋終於有了結果。從此,平北抗日烈士紀念園主展館的展板上終於有了高傳紀的照片。

今年,平北抗日烈士紀念園與高傳紀的家人溝通,詢問是否能將珍藏的高傳紀的16封家書捐給園方保存。3月11日,高雲慷慨地捐出了家書。

“我覺得特別痛快,把大哥寫給父親的書信捐贈給紀念館,才能把英烈精神更好地傳承下去。”捐贈這天,高雲把大哥的信件認真鋪開,仔細讀了一遍,又慢慢地整理好,把它們裝到檔案袋中,折好,封上。今年91歲的高雲說:“從此以后,我沒有心事了。”

珍貴家書將先以電子版形式與觀眾見面

“親愛的爸爸,我想離開甘中,但我決不想去四川、貴州避難,與其到那裡,倒還不如留在甘中,我想到哪個地方學習,或者有機會也同他們一樣回家打游擊。”

“憑著兩條腿,背著行李,走了三千多裡地,來到這裡。”

“有新雜志時,如《讀書月報》二期,請寄來,我們非常需要精神食糧。”

……

16封家書,現在讀來仍然讓人心潮澎湃。每一封信都承載著那個年代的青年對理想的追求、對國家的熱愛。

平北抗日烈士紀念園表示,由於主展館展覽每十年才進行一次全面改陳布展,這16封珍貴的家書暫時無法在展覽中展出。園方計劃先對家書內容進行細致辨認與整理,並將其以電子文本的形式呈現給觀眾。待下一次改陳布展時,這些家書將被展出,讓更多人通過實物感受那段烽火歲月中的感人故事。

(來源:《北京日報》2025年3月17日)