《青春之歌》:革命史詩的青春書寫

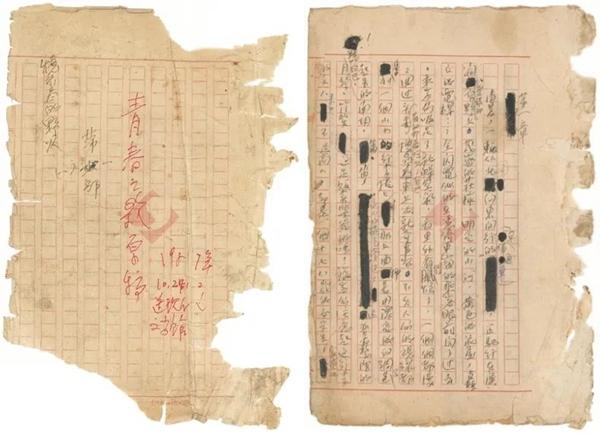

楊沫《青春之歌》手稿封面與首頁,中國現代文學館手稿庫藏,一級文物。作者供圖

開欄的話

在歷史長河中,文物是凝固的史詩,承載著民族精神的基因圖譜﹔文學則是流動的星河,激蕩著時代的文化血脈。

中國新文學和中國共產黨幾乎是在20世紀初中國社會風雲激蕩中一同誕生的,二者都是“古老中國”向“現代中國”轉變歷程中的必然產物,中國新文學發軔伊始就擁有強烈的紅色基因。

斑駁的書頁間躍動著魯迅的《吶喊》,泛黃的手稿中封存著茅盾《子夜》的深思,褪色的戰旗上浸染著巴金《赴朝日記》的烽火。這些見証革命歷史、彰顯革命精神、繼承革命文化的實物遺存,既是文人風骨的見証,亦是解碼革命年代精神肌理的密鑰。

本專欄以“以物証史,以文傳魂”為旨歸,響應“讓文物活起來”“講好中國故事”的時代命題,依托中國現代文學館藏手稿、書信、圖書等革命文物資源,通過解讀文物中的文學密碼,解析革命年代集體信仰的精神圖譜。

——————————

1958年,楊沫的長篇小說《青春之歌》甫一問世,即以磅礡的青春激情與鮮明的革命敘事引發轟動。這部以“九·一八”至“一二·九”為背景的作品,不僅是中國當代文學史上首部正面描寫知識分子革命成長的長篇小說,更以手稿為載體,承載著作家個體生命經驗與時代精神的深刻交融。

從手稿的反復刪改中,我們得以窺見楊沫如何在歷史真實與藝術真實間權衡,如何將個人記憶升華為集體精神的史詩。茅盾曾評價其“真實且有典型性”,鄧穎超更坦言讀至“忘食”,是“一部閃耀著共產主義思想光輝的小說”。

曾命名為《燒不盡的野火》

《青春之歌》的創作始於1951年,歷經7年修改,手稿中密密麻麻的刪改痕跡,印証了楊沫對歷史真實與藝術真實的反復權衡。手稿首頁顯示小說曾命名為《燒不盡的野火》,最終定名《青春之歌》,這一演變過程暗含作者從個人化敘事向集體記憶書寫的轉向。

楊沫早年抗婚離家、投身革命的經歷,與林道靜從迷茫少女到革命戰士的成長軌跡高度重合。手稿中林道靜參加學生運動、獄中覺醒等情節的細節增補,均源於作者在冀中抗戰時期的親歷見聞。楊沫曾回憶,戰友在戰斗中接連犧牲,這些鮮活的生命成為她“必須寫出來的豐碑”。

作品中盧嘉川就義前高呼“中國共產黨萬歲”令人動容,這種創作自覺使得革命敘事既具理想主義色彩,又不失人性溫度。茅盾在分析林道靜形象時指出,其“幻想與溫情”的流露並非小資情調,而是知識分子真實的精神軌跡。

初稿中余永澤被塑造成純粹的反面角色,定稿則增添其資助貧困學生、痴迷國學等復雜性的描寫。這種改動不僅避免人物臉譜化,更隱喻著新舊文化沖突中知識分子的分化。林道靜與余永澤分手時的片段,既有對舊式婚姻制度的控訴,又隱含對傳統文化價值的反思,呈現出革命敘事中罕見的倫理張力。可見在“革命的洪流中,有人成為砥柱,有人淪為沉沙”,這種辯証思維使小說超越簡單的階級斗爭框架,觸及人性深度。

文學史意義遠超文本本身

作為新中國文學史上首部知識分子題材長篇小說,《青春之歌》的文學史意義遠超文本本身。手稿中的“一二·九”運動場面,從全景式鋪陳到以林道靜視角聚焦的描寫,體現作者對史詩性與個體性敘事的平衡探索。這種創作手法既延續茅盾《子夜》式的社會剖析傳統,又開創以女性視角觀照革命的新范式。

茅盾曾批評小說“語言缺乏個性”,但手稿中大量北平方言與五四白話的雜糅使用,恰恰構成特殊的時代語體。如林紅獄中獨白“把骨頭燒成灰也要向著黨”的表述,既保留民間話語的質朴力量,又賦予革命話語情感溫度。這種語言實驗為紅色經典的美學建構提供新路徑,其影響可見於楊沫的后續創作。

在人物塑造上,楊沫將現實主義創作原則貫穿始終,並有創新嘗試。如盧嘉川的原型源於冀中抗戰烈士,其就義場景從手稿中寥寥數筆,到定稿時擴充為充滿詩性光輝的篇章,這種從史實到詩意的升華,使革命敘事擺脫了概念化窠臼。而林道靜與余永澤的幻滅、與盧嘉川的精神共鳴、與江華的志同道合的3段情感經歷,則構建起“愛情-革命”的雙重敘事結構,為紅色經典的情感表達開辟新路徑。

超越文獻意義成為精神圖騰

現存於中國現代文學館的《青春之歌》手稿,已超越文獻意義成為精神圖騰。2024年10月,中國現代文學館舉辦“‘三紅一創 青山保林’紅色經典展”,離手稿展櫃不遠處的讀者留言簿上,“願以青春之我,創建青春之國家”的留言與手稿形成跨越時空的對話。這種互動印証了經典文本的再生能力。當“林道靜”們在銀幕上高唱《五月的鮮花》時,手稿中涂抹的墨跡早已化作文化基因,融入民族精神血脈。

楊沫晚年將手稿與版權無償捐贈中國現代文學館,她說:“我們不是為了金錢而寫作,不是為了個人的名位而寫作。我們的筆尖凝聚著對祖國、對人民、對社會的深摯的愛,凝聚著對真理、對人類進步事業深深的愛與向往。”這種將個體創作視為集體精神財富的認知,恰是《青春之歌》超越時代的根本價值。

《青春之歌》手稿作為特殊的歷史文本,既是作家創作心路的物質見証,更是解碼20世紀中國知識分子精神史的密鑰。手稿中那些被刪改的片段、增補的批注,不僅記錄著作家個體的思想跋涉,更折射出整個民族在救亡圖存中的精神覺醒。

當數字化浪潮席卷文獻研究時,泛黃稿紙上那些力透紙背的字跡,依然提醒著我們,真正的文學經典,永遠在與人的心靈對話中獲得新生。

(作者系中國現代文學館副研究館員)

來源:《中國青年報》2025年05月09日 08版