《大刀進行曲》:用歌聲作為抗戰殺敵的武器(銘記歷史 緬懷先烈·抗戰中的文藝力量)

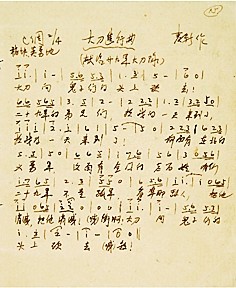

《大刀進行曲》手稿 資料圖片

青年麥新 資料圖片

佟麟閣將軍紀念館館藏的二十九軍大刀 資料圖片

1937年7月7日,日本侵略者悍然進攻宛平城,發動全面侵華戰爭。駐守平津地區的國民革命軍第二十九軍奮起抵抗,聞名遐邇的大刀隊奮勇殺敵的事跡,極大鼓舞了全國軍民抗戰的熱情。

盧溝橋的炮聲成了中華民族抗戰總動員的號角。7月8日,中共中央向全國發出通電:“平津危急!華北危急!中華民族危急!隻有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”並號召道:“全中國同胞、政府與軍隊,團結起來,建筑民族統一戰線的堅固長城,抵抗日寇的侵掠!”

全國各地群眾紛紛集會,抗日救亡的熱潮席卷全國。一個22歲的青年從上海職業界救國會集會現場回到家中后,心潮澎湃,夜不能寐。當第一縷晨光照進屋內,他起身走到窗前,望著欲曉的東方,自言自語道:“抗戰的一天來到了!”當他再次重復這句話時,竟興奮地唱出聲來。唱了幾遍,他感到這句話既表達了對全民族抗戰的期待,又蘊含著抗戰必勝的信念,隨即將其擴展為鏗鏘有力的四句歌詞:“大刀向鬼子們的頭上砍去,二十九軍的弟兄們,抗戰的一天來到了,抗戰的一天來到了!”

青年反復朗誦歌詞,在心裡記下朗誦時聲調的高低、抑揚、強弱和節奏的變化,並在腦海中迅速將這些靈光乍現的樂思和旋律匯集起來,終於形成了完整的樂段。僅一天時間,這首“獻給廿九軍大刀隊”的《大刀進行曲》便從他心底噴涌而出。這位青年,就是在黨領導下的“國防音樂”運動中成長起來的青年作曲家麥新。

1937年8月8日,上海文廟舉行國民救亡歌詠協會成立大會,到場群眾有上千人。麥新站在露台上,指揮群眾合唱《大刀進行曲》,表達中華兒女對日本侵略者的刻骨仇恨以及抗戰到底的決心。歌曲開頭“大刀向”原本是三個單音,被群眾唱成了切分音,塑造了戰士沖鋒殺敵的英勇形象。在麥新看來,“還是群眾唱得對,一開始用切分音符更能表現對敵人的無比仇恨”。歌曲中插入“沖啊”“殺”的戰斗呼號,展現了搏殺的氣勢,活化了戰士的形象,讓歌曲節奏果敢有力,情感更加豪邁。根據群眾反饋的意見,麥新在定稿時,將“二十九軍的弟兄們”改為“全國武裝的弟兄們”,又把“咱們二十九軍不是孤軍”改為“咱們中國軍隊勇敢前進”,使之更適用於全民族抗日救亡的浪潮。就在這次大會上,麥新發表了“億萬支槍瞄准一個敵人”的戰斗宣言:

目前時局揭示我們,全民抗戰在最近必然會爆發起來的……我們既是中國的國民之一,我們必須負起做國民的責任,讓億萬支槍合在一起,瞄准一個敵人——日本帝國主義,把它殺死,把它趕出去!

憑借激昂的旋律和振奮人心的歌詞,《大刀進行曲》迅速傳遍大江南北,激勵起億萬民眾拿起刀槍,奔向前線奮勇殺敵。

上海淪陷后,手無寸鐵的學生面對日本憲兵,高唱“大刀向鬼子們的頭上砍去”,走上街頭發起募捐。1938年台兒庄戰役中,三十一師戰地服務團在開往前線的路口要道為戰士們演唱《大刀進行曲》,高呼“誓與台兒庄共存亡”的口號。1938年參加長沙市小學教師寒假服務團宣傳組的梁尚彝認為,《大刀進行曲》表現了湖南人的“霸蠻”性格:“在湖南人的嘴上特別鏗鏘有力。湖南國術館加強了大刀隊的訓練,隊員回到縣鄉,言傳身教,人們就唱得更富有激情了。”教育家陶行知組織的新安旅行團在全國進行抗日歌詠宣傳,主要演唱曲目有《義勇軍進行曲》《大刀進行曲》《犧牲已到最后關頭》等,受到熱烈歡迎。

《大刀進行曲》在海外也產生了廣泛影響。1938年,在巴黎舉行的反法西斯侵略運動大會上,音樂家任光指揮華僑合唱《義勇軍進行曲》《大刀進行曲》等救亡歌曲,引起各國代表的強烈共鳴,他們評價說:“中國的現代歌聲蘊藏著中國的無限希望,也增強了世界反法西斯的必勝信心。”1939年,《大刀進行曲》等歌曲被翻譯成英文,收入李抱忱編選的《中國抗戰歌曲集》,向世界展示了中國抗戰歌曲的創作成就。1940年,知名愛國人士劉良模赴美,組織華僑青年合唱團,“我們每星期天下午練習一次,我把當時在國內廣為傳唱的抗戰歌曲,如《救國軍歌》《大刀進行曲》《義勇軍進行曲》等教會了他們,他們有機會就把這些抗戰歌曲唱給廣大華僑和美國人民聽”。

1962年,中央歌舞團將《大刀進行曲》改編為男子群舞。據編導趙宛華回憶:“要編革命題材的節目,我覺得大刀是中國傳統功夫,很喜歡,音樂也是我從小就喜歡的。我這個舞蹈的構思來源就是夜襲敵人,我在武術書裡找到了大刀就地式翻滾的動態,還在北京門頭溝等地採訪了一些人,從生活中得到了很多民間智慧。”歌曲改編彰顯了紅色基因生生不息的傳承力量。

“少年立志救中國,作詞譜曲當干戈,奔波南北喚群眾,至今猶聽大刀歌。”2015年,《大刀進行曲》入選國家新聞出版廣電總局組織評選的“我最喜愛的十大抗戰歌曲”。大刀砍向鬼子的呼號至今振聾發聵,表達了不屈不撓的斗爭精神、堅忍不拔的必勝信念、血戰到底的英雄氣概,鼓舞著一代代中華兒女不畏強敵、奮勇向前。

(作者:黃敏學,系紹興文理學院浙江省越文化傳承與創新研究中心兼職研究員)

(來源:《光明日報》2025年7月17日)