“人民批准的作品”——賀綠汀《游擊隊歌》的時代回響

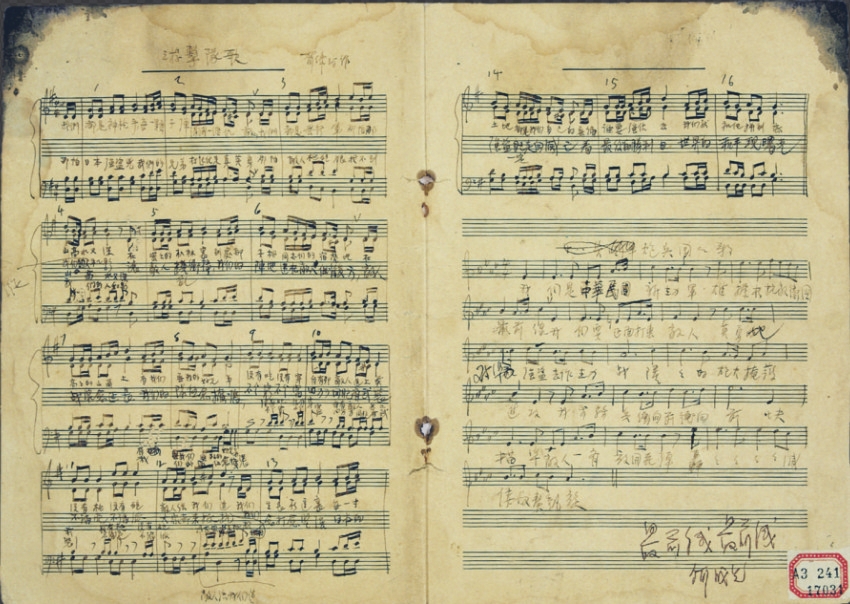

《游擊隊歌》手稿、原件藏於中國共產黨第一次全國代表大會紀念館

我們都是神槍手,

每一顆子彈消滅一個敵人。

我們都是飛行軍,

哪怕那山高水又深……

前不久,在中俄聯合舉辦的“和平薪火時代新章”——紀念中國人民抗日戰爭和蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年中俄人文交流活動現場,俄羅斯亞歷山德羅夫紅旗歌舞團以中文傾情演繹了這首詞曲均由賀綠汀創作的、耳熟能詳並承載深沉歷史記憶的經典旋律。當鏗鏘有力的音符在耳畔激蕩,又仿佛看到了革命先輩們在崇山峻嶺間痛擊侵略者的壯美圖景。

游擊隊員的形象躍然化成了音符

1937年七七事變后,淞滬抗戰在上海打響。青年音樂家賀綠汀離別妻女,毅然加入上海文化界救亡演劇隊第一隊,踏上了北上抗日救亡宣傳的行列。當演劇隊聽到平型關、陽明堡戰役捷報后倍感振奮,為奔赴戰場於歲末渡過黃河,來到了山西臨汾城郊劉庄的八路軍駐晉辦事處,彭雪楓主任熱情地接見了演劇隊的成員。連隊真實的戰斗生活,戰士火熱的革命豪情、浴血奮戰的動人故事深深地打動了賀綠汀﹔彭雪楓為八路軍學員所作生動形象、深入淺出的抗日游擊戰術講授,毛澤東《中國革命戰爭的戰略問題》一文使他對游擊戰有了更為深入的理解認知,心中激發起強烈的創作欲望。

懷著滿腔熱情賀綠汀開始了具體的創作工作,但一開始以何種形式與視角切入創作並未形成清晰的想法,也沒有構思出契合主題、精准傳神的歌詞與旋律。於是賀綠汀一有空就與戰士泡在一起,深入了解游擊戰士的戰術與生活,於是,游擊隊員們邁著堅毅的步伐穿梭於深山密林間的形象被賀綠汀巧妙捕捉,化為作品中靈動的十六分音符、前八后十六與附點節奏型,既好似戰士們輕盈有力的腳步聲,又好似與敵人殊死搏斗時的槍聲,又宛若奏響的軍鼓。鮮明的節奏律動成為旋律和歌詞創作的重要基石。依據已確立的4/4拍節奏框架,賀綠汀精心雕琢歌曲旋律,以十六分音符的屬音弱起四度上行至主音開啟主題的呈現,採用單二部曲式,進行曲風格,整個呈示段8小節精確結束在主音,中句的9到12小節引入新的音樂材料並轉向屬調,與首段形成音樂色彩對比,13小節起的再現句再度表達歌曲主題與情感。歌曲的旋律簡明流暢、平穩有力,汲取了英國歌曲《英國擲彈兵進行曲》部分音樂元素,旋律與節奏相互映襯、相得益彰。

作品歌詞的內容大多源於賀綠汀在前線實地觀察與親耳聽聞的真實情況。彼時作戰環境惡劣,彈藥稀缺,催生了八路軍實戰中瞄不准不打、鬼子離遠了不打、看不清目標不打的“三不打”作戰准則。歌詞“我們都是神槍手,每一顆子彈消滅一個敵人”便應運而生,刻畫出八路軍戰士在艱難境況下錘煉出精湛戰術的英勇形象。作品整體歌詞的架構鋪陳也圍繞此開篇句拓展延伸,“音樂的構思也根據這兩句語勢節奏而形成”(賀綠汀:《〈游擊隊歌〉創作經過》)。在前往八路軍炮兵團交流期間,賀綠汀得知將士們裝備物資短缺但仍以頑強意志奮勇拼殺,繳獲敵軍大量軍械,充實了我軍作戰力量。“沒有吃,沒有穿,自有那敵人送上前﹔沒有槍,沒有炮,敵人給我們造”這般貼合實際且充滿戰斗豪情的歌詞便自然而然在腦海中涌現而出,成為作品靈魂。八路軍戰士身著單薄草鞋,無畏寒冬、踏冰霜、穿叢林有序行進的景象也化作歌詞“我們都是飛行軍,哪怕那山高水又深”。作品第二段歌詞與首段歌詞內容上緊密相承,側重刻畫了游擊隊員戰術方針特點﹔也點明了彼時中國共產黨所主張堅持的抗日民族統一戰線思想,展現出作者高度的政治覺悟與立場。

整首作品歌詞對仗工整,節奏激昂慷慨,音韻朗朗上口,在先有曲后有詞的基礎上將關鍵核心字詞置於長音或強拍位置,從而使節奏、旋律、歌詞有機融合,起承轉合地塑造出明快有力的音樂形象,展現出八路軍於艱苦卓絕的戰爭環境中的革命自豪感與革命樂觀主義精神,刻畫出身手矯捷、神出鬼沒、英勇善戰的戰士形象。

戰士需要這樣的歌

《游擊隊歌》創作完成后救亡演劇隊的成員首先學會了這首歌,首次公演是1938年1月6日在“洪洞縣高庄召開的八路軍總司令部高級干部會議晚會上,以上海文化界救亡演劇隊第一隊的名義獻給八路軍全體將士”(賀綠汀:《我和〈游擊隊歌〉》)。演出時沒有樂器伴奏,隻好由歐陽山尊以口哨進行伴奏,並通過敲擊桌面來模擬小軍鼓的音效。盡管演出條件簡陋,但這首歌曲卻引發了強烈的情感共鳴,朱德、任弼時、劉伯承、徐向前、賀龍等將軍紛紛鼓掌,會場掌聲雷動﹔朱德總司令盛贊這首歌“寫得好”。會議期間,眾多高級將領便學會此歌並將其帶回各自部隊進行傳唱,部分部隊專門派遣人員前來抄寫曲譜,演劇隊也受邀深入部隊,以營、連為單位開展教唱活動,所到之處驚喜地發現眾多官兵已然能夠熟練演唱。同年5月,《游擊隊歌》由賀綠汀改編為四部合唱版本發表於《自由中國》雜志第二期,歌曲也隨之在抗日根據地及大后方軍民乃至全國范圍內廣泛流傳,甚至傳播到了敵佔區。

《游擊隊歌》在傳播中也多次被引入電影、舞劇等多種藝術載體之中,如1940年的影片《青年中國》將《游擊隊歌》作為插曲,以音樂強化影片展現的文藝工作者深入敵后開展斗爭的主題表達。1956年元旦上映的電影《扑不滅的火焰》也使用它作為插曲。1964年10月2日首演的大型舞蹈史詩《東方紅》同樣將《游擊隊歌》融入其中,通過舞蹈與音樂的融合烘托作品革命氛圍。也有許多藝術家將其改編成不同音樂體裁,如鋼琴敘事曲《游擊隊歌》、胡琴四重奏《游擊隊歌》、小號三重奏《游擊隊歌》等。

《游擊隊歌》獨特的藝術魅力也跨越了國界。1939年印度出版的China’sPatriotsSing(《中國抗日歌曲集》)一書收錄了《游擊隊歌》附以中英文對照歌詞。美國友人卡爾遜(E.F.Carlson)對該曲青睞有加,不僅時常吟唱,更在其1940年出版的著作TwinStarsofChi-na(《中國的雙星》)中專辟內容介紹並大篇幅引用此曲,也逐字翻譯了歌詞。兩部著作中收錄的《游擊隊歌》也實現了較為完整的作品跨文化轉譯。

20世紀40年代英國哥倫比亞留聲機公司發行了一套包含25張唱片、43首抗戰歌曲的系列唱片,其中也收錄了《游擊隊歌》和賀綠汀創作的《保家鄉》。與此同期,在紐約出版,美國知名歌手保羅·羅伯遜(Paul Robeson)演唱的英文版抗戰救亡歌曲唱片《起來》(CheeLai)中也灌錄了《游擊隊歌》。

在各類國際交流活動盛大場合中《游擊隊歌》也時常上演。如1940年於重慶對蘇文化演出中,該作品被演出且作重點介紹,收獲了蘇聯聽眾好評。1985年中國人民解放軍軍訓代表團在訪美期間的招待會上演唱了《游擊隊歌》,唱響中華兒女抗擊倭寇、民族解放的動人故事。周恩來總理稱歌曲“洋溢著革命樂觀主義情緒,好聽,群眾愛唱,當時對動員學生參加革命起了很好的作用,是人民批准的作品”,並於1973年親自作出指示,將《游擊隊歌》曲譜照片懸挂於延安革命烈士紀念館之中,旨在銘記歌曲在歷史烽火歲月中發揮的重要作用,讓革命先烈英靈與這首戰歌同在長存不朽。

作為獻給八路軍全體將士的戰歌,《游擊隊歌》將特定的時代脈搏、精神內核、實踐特征、情感訴求進行藝術化呈現,是戰時文藝動員的典范,也是抗日民族統一戰線的音樂宣言,更是時代精神的生動注腳,唱出了億萬人民的心聲,強化了民族自豪感與認同感﹔富有感染力的音樂語言記錄了抗日戰爭偉大勝利的民族集體歷史記憶,也表達了對於和平的向往。《游擊隊歌》也曾入選“二十世紀華人音樂經典”“我最喜愛的十大抗戰歌曲”,其蘊含的文化意蘊、民族精神特質與歷史藝術價值正是它歷久彌新、魅力恆久的原因所在。《游擊隊歌》在當年曾作為“抗日游擊戰術”課程的教學資料,如今也被收錄進中小學音樂教材之中。在抗日戰爭勝利80周年的當下,該作品必將於新時代語境下繼續發揮其塑造人心、滋養精神的重要作用,綻放出新的價值與光彩。

(作者系浙江師范大學施光南音樂文化研究院院長)

來源:《 學習時報 》( 2025年07月30日 第 05 版 )