英雄壯歌:抗日戰場上的鐵血忠魂

在波瀾壯闊的中國人民抗日戰爭中,千千萬萬的抗戰英雄拋頭顱、洒熱血,為戰爭勝利、鑄就偉大的抗戰精神作出了重大貢獻。站在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年的時間節點上,讓我們回望英雄們感天動地、氣壯山河的偉大事跡,在感悟英烈精神中汲取奮勇前行的強大動力。

左權:願拼熱血衛吾華

左權,1905年出生於湖南醴陵的一個農民家庭。1924年進入黃埔軍校一期學習,1925年加入中國共產黨,同年12月赴蘇聯莫斯科中山大學學習,后轉入伏龍芝軍事學院深造。1930年回國后到中央蘇區工作,參加了中央蘇區歷次反“圍剿”作戰。

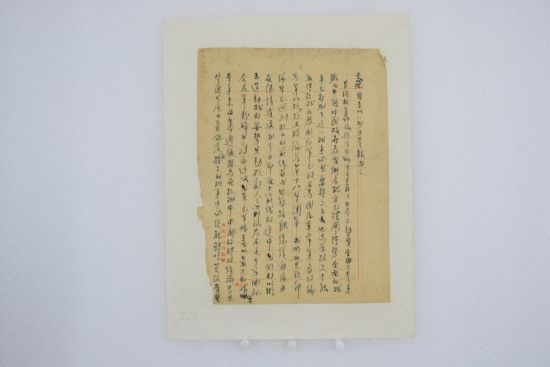

左權給其叔父的信。

全民族抗戰爆發后,左權任八路軍副參謀長、八路軍前方總部參謀長,協助朱德、彭德懷指揮八路軍開赴華北抗日前線作戰。1940年秋,八路軍總部發動百團大戰,左權協助彭德懷全力投入作戰指揮。10月,百團大戰進入第三階段。在關家垴戰斗中,彭德懷、左權的指揮所距離前沿陣地很近,敵機從頭上呼嘯而過,投下的炸彈將指揮所后牆震塌,強大的氣浪掀掉屋頂一角,但左權對此全然不懼,仍舊鎮定地研究作戰參謀送來的情報。警衛員建議將指揮所后撤,左權看到剛被炸彈揭開的“天窗”,命令說:“指揮所的同志全部向前推進,猶豫等於死亡!”隨后,他回過頭來嚴肅地告誡警衛員:“一個指揮員怎麼能考慮個人安危,戰士們離不開我們,他們在浴血苦戰啊!”他的魄力和勇氣極大地鼓舞了士氣。

左權不但“謀兵”,而且“謀糧”。自1939年起左權就著手在山西黎城縣創建黃崖洞兵工廠。這是太行山區最大的兵工廠,既能生產“太行造”步槍,也能生產炮彈和擲彈筒。如此重要的兵工廠很快成為日軍的重點進攻目標。1941年11月,日軍進犯黃崖洞地區。左權在黃崖洞以東的武軍寺小寨嶺上設立臨時指揮所,指揮八路軍總部特務團和黃崖洞兵工廠自衛大隊與敵人戰斗。他叮囑特務團團長要儲足半個月的水和給養,對敵人採取“既要拖住不讓走,又要擋住不讓進”的策略。面對敵人施放的毒氣,他當機立斷指示要堅守勿出、待機殲敵,並及時搶救中毒人員。經8晝夜激戰,左權指揮八路軍總部特務團以較小的代價殲敵千余人,這場戰斗被中央軍委稱為“‘反掃蕩’的模范戰斗”。

1942年5月,日軍對太行抗日根據地實行“鐵壁合圍”大“掃蕩”,妄圖一舉剿滅八路軍總部和中共中央北方局等領導機關。25日,最危險的局面發生了。隨著日軍的包圍圈越縮越小,八路軍總部和北方局各路轉移隊伍暴露在日軍飛機的轟炸和掃射下。在向外突圍的緊急關頭,左權堅決要求擔任掩護和斷后的重任。當他率最后一批同志沖到距十字嶺頂峰十幾米時,一發炮彈在他身邊爆炸,但他完全將生死置之度外,仍在高地上大聲喊著指揮突圍。當第二發炮彈射來時,左權不幸中彈,壯烈犧牲,年僅37歲。

“名將以身殉國家,願拼熱血衛吾華。太行浩氣傳千古,留得清漳吐血花。”朱德用這四句痛心疾首的悼詞濃縮了左權將軍革命的一生。左權是八路軍在抗日戰場上犧牲的最高指揮員。左權在給叔父的信中曾寫道“犧牲了我的一切幸福,為我的事業奮斗”,他用行動踐行了這一誓言。

彭雪楓:不復失地,誓不生還

彭雪楓,1907年出生於河南省鎮平縣。1925年加入中國共產主義青年團。1926年轉入中國共產黨,后在北京、天津、煙台等地從事秘密革命工作。1930年初到上海中共中央軍委工作,同年5月被派到蘇區,參加中央蘇區歷次反“圍剿”作戰,多次擔任先鋒部隊的指揮員。

彭雪楓的暖水瓶。

1938年初,彭雪楓肩負起“開展豫西敵后游擊戰”的新使命,走上了中原抗戰的第一線。他從山西到河南確山竹溝鎮,擔任河南省委軍事部長兼統戰委員會主任。在這裡,彭雪楓整編游擊隊、擴大抗日力量,並參照延安抗日軍政大學的辦學模式,開辦軍政教導大隊,吸引了眾多抗日愛國青年參加。彭雪楓親自為學員們授課,並結合自己的親身作戰體會,深入淺出地講解游擊戰術問題。“孤山沖,山重重,沖裡來了彭雪楓,窮人窮,骨頭硬,要跟雪楓鬧革命……”這首在當地流傳的歌謠至今仍被人熟記哼唱。幾個月后,面對開封失守、豫東淪陷的緊急情勢,彭雪楓率領游擊支隊指戰員在竹溝召開東征誓師大會,並庄嚴宣誓:“日寇犯境,大敵當前……不復失地,誓不生還。”此后,彭雪楓率部挺進敵后,開辟豫皖蘇邊抗日敵后根據地,宛如一把利刃插入了敵人的心臟。

1941年皖南事變后,彭雪楓任新四軍第4師師長兼政治委員、淮北軍區司令員。經過一年多的努力,彭雪楓對部隊的整訓工作卓有成效,部隊戰斗力明顯提高,取得一次又一次的勝利。他在家信中寫道:“反掃蕩戰斗共三十三天,我們完全勝利了!”在第4師工作期間,淮北軍民流傳著這樣一句話:彭雪楓有三件寶——騎兵團、拂曉劇團和《拂曉報》。1938年,彭雪楓還在新四軍游擊支隊時就創建了拂曉劇團和《拂曉報》。1941年8月,他根據3年平原游擊戰爭的經驗,組建第4師騎兵團。拂曉劇團和《拂曉報》在看不見的戰場上為宣傳我黨政策、教育群眾、鼓舞部隊斗志等方面作出了重要貢獻。騎兵團則馳騁在淮河兩岸,在平原游擊戰中發揮了極大的突擊作用。

1944年,侵華日軍為打通大陸交通線,大舉向河南腹地進攻。彭雪楓奉中共中央命令揮師河南,於9月上旬率部抵達夏邑縣八裡庄。11日,彭雪楓等人發起八裡庄殲滅戰,趁夜對敵實施包圍並發起總攻。眼見敵軍殘部企圖突圍逃跑,彭雪楓即令騎兵團勇猛追敵,終將敵軍支隊司令以下千人生擒。就在戰斗結束之際,一枚冷彈穿入彭雪楓的胸窩。彭雪楓壯烈犧牲,時年37歲。

“軍人在大敵當前之際,當以捐軀沙場,馬革裹尸為榮”。虎膽將軍彭雪楓誓死忠於革命事業,在抗日戰場上盡顯共產黨人的本色。

狼牙山五壯士:

寧死也不當俘虜

狼牙山五壯士是抗日戰爭時期在河北易縣狼牙山面對日本侵略軍浴血奮戰、寧死不屈、英勇跳崖的5名八路軍戰士,他們是馬寶玉、胡德林、胡福才、葛振林和宋學義。

油畫《狼牙山五壯士》。詹建俊作

狼牙山屬太行山脈,山高壑深,絕壁如刀斧劈鑿般險峻。在日軍對晉察冀根據地瘋狂“掃蕩”的日子裡,我軍數千官兵和數萬群眾藏身此處。憑借地勢地形優勢,我軍能夠成功躲避小股日軍的“掃蕩”,但若面對日軍重兵集結的“圍剿”,則存在被“包餃子”的風險。

1941年秋,侵華日軍華北方面軍集中兵力對晉察冀根據地發動毀滅性的“大掃蕩”。日偽軍從定興、方順橋附近分三路西進,突然對狼牙山地區實施“清剿”。當時,該地區駐有八路軍晉察冀軍區所屬第1軍分區機關部隊,淶源、易縣、徐水、滿城4縣的黨政機關和群眾,人數達數萬之眾。為迷惑敵軍,第1軍分區第1團第7連奉命上狼牙山拖住敵人,掩護機關、部隊和群眾轉移。第7連完成任務撤離時,留下第6班班長馬寶玉、副班長葛振林和戰士宋學義、胡德林、胡福才掩護全連轉移。他們趁夜色把部隊留下的幾箱手榴彈捆在一起,像埋地雷一樣,從敵人必經的山腳下一直埋到半山腰。

5人雖然是孤軍奮戰,卻堅定沉著。他們利用有利地形,奮勇還擊,打退日偽軍多次進攻。為給部隊轉移爭取更多時間,他們主動吸引數百名敵人向自己追擊。他們撤到哪裡,日軍的炮火就跟到哪裡。危急關頭,為不暴露部隊轉移路線,保障主力安全,班長馬寶玉帶著戰士們,把敵人引到狼牙山的最高峰——棋盤陀。

5人邊打邊撤,讓日偽軍誤認為咬住了八路軍主力,發起猛攻。面對兵力的懸殊,他們無所畏懼,發誓要“來一個打死一個”。敵人一次又一次地沖鋒,都被5人打退。彈藥打光了,他們就搬起大石頭向敵人狠狠砸去。敵人向山峰步步逼近,5人已無路可退。馬寶玉大義凜然道,寧死也不當俘虜!其他人紛紛響應。他們毀掉槍支后,縱身跳下數十丈深的懸崖。馬寶玉、胡德林、胡福才壯烈殉國,葛振林、宋學義被山腰樹枝挂住,身負重傷,被老鄉們救起,幸免於難。

“視死如歸本革命軍人應有精神﹔寧死不屈乃燕趙英雄光榮傳統。”這是當年任晉察冀軍區司令員兼政治委員的聶榮臻在狼牙山五壯士紀念塔的題詞。以共產黨員、班長馬寶玉為首的八路軍5位英雄,用生命和鮮血譜寫了氣吞山河的革命壯歌。

銘記歷史才能開創未來。從1931年到1945年,經過長達14年艱苦卓絕的浴血奮戰,中國人民打敗了窮凶極惡的日本軍國主義侵略者,取得了中國人民抗日戰爭的偉大勝利。在中國人民抗日戰爭的壯闊進程中,無數英雄兒女為國家和民族義無反顧、奉獻一切,他們展現的崇高的愛國主義、革命英雄主義精神和堅貞不屈的民族氣節,永遠激勵海內外中華兒女克服一切艱難險阻,推動中華民族偉大復興號巨輪乘風破浪、揚帆遠航。

(作者單位:中國國家博物館)

來源:《黨建》2025年第9期