銘史礪今抗戰館

1987年7月,中國人民抗日戰爭紀念館一期工程竣工。胡敦志攝

上世紀80年代,正在建設中的抗戰館。

1994年,首都高校和中小學經常組織學生去抗戰館參觀並進行愛國主義教育。 呂堅攝

2002年,抗戰館推出流動博物館。孫鉞攝

2011年,由丹麥辛德貝格在南京大屠殺期間拍攝的照片被捐贈給抗戰館。 饒強攝

中國人民抗日戰爭紀念館是全國唯一一座全面反映中國人民抗日戰爭歷史的大型綜合性紀念館。今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,抗戰館作為重要的愛國主義教育基地,通過一件件文物、一幅幅照片、一段段影像,帶領人們更加直觀地回顧那段刻骨銘心的民族記憶,感受偉大抗戰精神的磅礡力量。

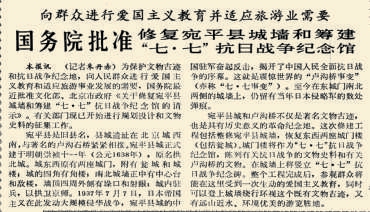

1983年9月28日,《北京日報》1版

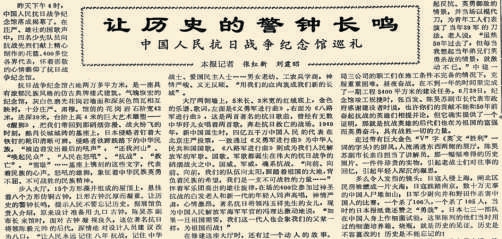

1987年7月7日,《北京日報》1版

盧溝橋畔建起抗戰館

古老的盧溝橋與宛平城一同見証了1937年震驚中外的七七事變。

為保護文物古跡和全民族抗戰紀念地,1981年,豐台區在盧溝橋頭設立起盧溝橋史料陳列館,於七七事變爆發44周年紀念日正式開放。展廳不大,隻有70平方米﹔展覽也隻有兩部分,即“盧溝橋的歷史和它的藝術價值”及“七七事變后的盧溝橋”。后來,這裡還臨時搭建起500平方米的簡易大棚舉辦日軍侵華罪行展覽,一件件照片和實物為參觀者講述了當年日本侵略者的暴行。(1981年7月8日《北京晚報》1版,《“盧溝橋史料陳列館”正式開放》)

隨著參觀人數不斷增加,在盧溝橋修建一座全面反映抗日戰爭紀念館的呼聲越來越強烈。1983年,國務院批准文化部、北京市政府《關於修復宛平縣城牆和籌建“七·七”抗日戰爭紀念館的請示》,決定整修宛平縣城牆,恢復東西兩座城門樓(包括瓮城),同時建起抗日戰爭紀念館。(1983年9月28日《北京日報》1版,《國務院批准修復宛平縣城牆和籌建“七·七”抗日戰爭紀念館》)

最初籌建時,有關方面建議將宛平城門樓作為七七事變紀念館,陳列有關抗日戰爭的文物史料和有關盧溝橋的文物。后來,中共中央政治局委員胡喬木在盧溝橋進行實地考察后,認為在盧溝橋不僅要紀念抗日戰爭的全面爆發,更應該建立一個大型的、綜合性的、全面反映中國人民抗日戰爭的紀念館,該意見被中央一致通過。(2021年3月9日《北京晚報》26版,《蕭克的馬燈照亮齋堂》)

抗戰館的建設得到了全民支持。在征地階段,有關部門原計劃幾個月才能完成的41畝征地任務,僅用一周就與當地居民和單位達成了同意遷出協議。(1986年5月8日《北京日報》1版,《征地任務一周完成》)1986年7月7日,在修葺一新的宛平城內,中國人民抗日戰爭紀念館舉行了隆重的奠基典禮。承擔設計任務的輕工業部設計院在短期內就完成了設計圖,並派專人駐現場配合施工。在那個年代,施工沒有攪拌站、沒有泵車、沒有塔吊,擔任施工任務的中建一局三公司只能把石、沙、水泥運到工地后,在施工現場按照配比加工成工程需要的混凝土,再用人力小推車一車一車把混凝土推到澆筑點。抗戰館開工建設的消息公布后,不僅有人捐款捐物,盧溝橋附近的駐軍單位每周還輪流到工地參加義務勞動,共同挖溝、運土等,加快了工程進度。(1987年6月11日《北京日報》2版,《中國人民抗日戰爭紀念館工程進展順利》)

1987年7月6日,中國人民抗日戰爭紀念館舉行落成典禮,率先竣工的一期工程包括序廳、東西展廳、半景畫館等。鄧小平同志題寫的“中國人民抗日戰爭紀念館”燙金館名在陽光下閃閃發光,館前一尊巨大的醒獅雕塑象征著覺醒了的中華民族的雄姿。(1987年7月7日《北京日報》1版,《讓歷史的警鐘長鳴》)其中,最為震撼的是半景畫館,20多位藝術家四易其稿,歷經兩年時間最終建成。這是我國運用繪畫、塑型、燈光、音響相結合的手段表現重大歷史題材的第一個藝術館,再現了七七事變真實場景,觀眾在十幾分鐘內便能身臨其境地重溫那段悲壯的歷史。(1988年7月8日《北京日報》1版,《歷史不能忘卻》)

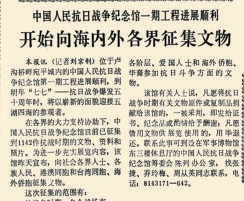

1986年10月18日,《北京日報》1版

2008年7月8日,《北京日報》8版

征集抗戰文物保存歷史記憶

從抗戰館籌建之初,許多愛國人士及抗日將領的親屬就主動捐獻各種實物、照片等。著名抗日愛國將領、29軍軍長宋哲元將軍使用過的一把指揮刀,馮玉祥、張自忠、佟麟閣、趙登禹等抗日愛國將領的遺照等,都是歷史的有力見証。(1985年8月19日《北京日報》2版,《一些愛國人士和抗日將領的親屬向抗日戰爭紀念館捐獻珍貴文物》)抗戰館還在建設時,便已征集到1142件抗戰時期的文物、資料和照片。為進一步充實展覽內容,抗戰館從1986年起公開向社會各界征集文物,包括抗戰各時期、各個戰場有關的實物、文獻、照片、史料等。(1986年10月18日《北京日報》1版,《開始向海內外各界征集文物》)

為了保存歷史實証、傳承記憶,從上世紀90年代開始,抗戰館組織了多個調研團隊奔赴各地,收集整理了大量反映全民族共同抗日的珍貴資料。工作人員先后到幾十位老將領家中,聽他們講述歷史,錄音、錄像、拍攝照片。他們從一位華僑手中征集到一位美國牧師攝於南京大屠殺現場的錄像片,在德國大使館取得了該國使節寫的關於南京大屠殺的紀實,還從一位日本武器收藏家處征集到日本侵略軍使用的武器等。(1992年1月11日《北京日報》1版,《愛國熱在這裡升溫》)

更多的文物來自社會各界的捐獻。1937年,29軍10連連長孔憲全帶領官兵與日軍血戰20天,這位29歲的年輕連長最終犧牲在守衛盧溝橋的激戰中。1995年,他的老鄉兼戰友胡宗祥將自己珍藏了半個多世紀的文獻——孔憲全連長的委任狀、嘉獎令等遺物捐獻給抗戰館,向世人“晒出”了一個守橋之連的抗戰故事。(2014年7月7日《北京日報》特2版,《抗戰館文物細說當年》)2008年,91歲高齡的飛虎隊英雄吳其軺派兒子將24件飛虎隊文物無償捐獻出來,其中包括一個繳獲的日軍飛機的座椅,這是當年吳其軺中彈負傷后,陳納德將軍特批給他使用的。(2008年7月8日《北京日報》8版,《24件“飛虎隊”文物入藏抗戰館》)

由於很多物件是前輩留下的,每一件都是捐贈者心中的無價之寶。有些家庭反復猶豫多年,也有的特意召開家庭會議,最終選擇將“壓箱寶”捐贈出來,希望有更多人可以直觀地了解到那段崢嶸歲月,展現歷史的真相。(2009年12月5日《北京日報》5版,《5件開國將領珍藏捐贈抗戰館》)

每件抗戰文物的背后都有一段或感人或悲壯或熱血的歷史。抗戰時期,密雲村民鄧玉芬將丈夫和5個孩子送上前線,他們后來全部戰死沙場。2014年,抗戰館工作人員專程趕到密雲石城鎮張家墳村征集這位英雄母親的生前用品,其孫任連國將自己精心保存多年的奶奶遺物——煎餅鏊子和蠟扦子無償捐獻出來。任連國回憶,抗戰時期條件非常艱苦,奶奶省吃儉用,將節省下來的糧食用煎餅鏊子制成干糧,送給八路軍傷病員,助他們重上戰場殺敵。(2014年7月18日《北京日報》7版,《抗戰紀念館征集鄧玉芬遺物》)

2015年,《偉大勝利 歷史貢獻》主題展覽開幕后,社會各界反響熱烈,很多參觀者希望用自己珍藏的記憶讓這段歷史更加鮮活,紛紛把自己和先輩精心保存的抗戰文物史料捐贈給抗戰館。一年時間,抗戰館共接受捐贈3600多件(套),它們記錄了大量抗戰及二戰史實,具有重要的文物價值、史料價值和藝術價值。2016年,抗戰館專門舉辦了“社會各界捐贈抗戰文物史料”專題展,這些看似普通的文物組成了一段有血有肉的抗戰史。(2016年9月4日《北京日報》2版,《500余件捐贈抗戰文物首展》)

近年來,抗戰館還開展了抗戰老兵的口述史採集記錄工作,在征集在京抗戰老兵名單的基礎上,又把拍攝的鏡頭伸向全國,搶救性記錄第一手抗戰資料,為抗戰史研究、展覽設計等提供生動素材,為民族留存了珍貴記憶。(2023年7月7日《北京日報》8版,《抗戰館完成第一階段老兵口述史採集》)直至今日,抗戰館征集抗戰文物的腳步仍在繼續。

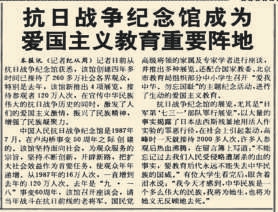

1992年1月9日,《北京晚報》1版

2016年5月22日,《北京日報》1版

愛國主義教育的重要陣地

中國人民抗日戰爭紀念館建成后,逐漸成為愛國主義教育的重要陣地。

上世紀90年代,許多單位與抗戰館建立了長期聯系。教育主管部門將這裡定為北京市青少年教育基地,每年組織學生到這裡舉行主題隊會﹔還有一些企業經常派職工到此進行愛國主義教育。參觀者逐年遞增,從1987年的16萬人次增加到1991年的120萬人次。(1992年1月9日《北京晚報》1版,《抗日戰爭紀念館成為愛國主義教育重要陣地》)

抗戰館自建館后每年都要推出一兩部專題展覽,如“‘九一八’事變史料陳列展”“北京地區抗日斗爭史料展”等,到2001年時已舉辦了26個。這些內容豐富、形式多樣的專題展覽如同生動的愛國主義教科書,吸引了社會各界人士前往參觀。(2001年10月16日《北京日報》1版,《抗日戰爭紀念館14年接待1300萬人》)

2002年3月開始,抗戰館走出館門,在全市進行巡回展。這座“抗戰流動博物館”首場巡展是在柳蔭街舉行的,在展示歷史文物、圖片等資料的同時,講解員用配樂和表演的方式為居民講解了抗戰英烈趙一曼和張思德的感人事跡,不少居民流下熱淚。當時82歲高齡的霍健老人家住黃寺,為了看展早上8點多就出了家門。老人說:“今天這趟沒有白來,當今很多人對這段歷史了解得不夠,希望今后能舉辦更多這樣的展覽。”(2002年7月6日《北京日報》1版,《中國人民抗日戰爭紀念館巡展城八區》)

2005年7月,“偉大勝利”大型主題展覽成為全國各地學生夏令營的參觀熱門地點,每天都有上千名青年學生到抗戰館接受愛國主義教育。“牢記歷史、珍惜和平”“我們要和平,不要戰爭”“為中華民族的偉大復興而努力學習”……留言簿上,孩子們用稚嫩的筆體寫滿了參觀感言。(2005年7月25日《北京日報》1版,《每天接待各地青年學生超過千人》)秋季開學,北京市第206中學、東四七條小學等學校還把開學典禮搬到了抗戰館,作為新學期第一課。(2005年9月2日《北京日報》3版,《繼承和發揚偉大的抗戰精神》)

進入新世紀后,抗戰館更成為黨史學習教育的生動課堂。

2016年,首都大學生“憶抗戰、學黨史、強黨性”黨課活動啟動,來自多所高校的大學生黨員、預備黨員、發展對象、入黨積極分子等走進抗戰館上黨課。抗戰館提供課程菜單,建立專家資源庫,與各高校協商確定課程內容,與高校共同打造出情景化、故事化、體驗化、生活化的黨課教育模式。(2016年5月22日《北京日報》1版,《五百余名首都大學生抗戰館上黨課》)

2021年,抗戰館打造了“行走的黨史課”,即“學百年黨史 憶烽火歲月”黨史學習教育主題黨課活動,以表演、講解等形式在展廳內呈現。中國建筑一局三公司的一名黨員重溫入黨誓詞后,真誠地說:“聽了講解員生動的講述,歷史有了溫度,許多熟悉的史實再次打動了我,我受益匪淺。”(2021年5月27日《北京日報》2版,《抗戰館推出“行走的黨史課”》)

2005年7月8日,《北京晚報》2版

2014年7月1日,《北京日報》9版

多媒體技術讓抗戰展覽“永不落幕”

新世紀以來,抗戰館的科技含量逐漸增加,用更加直觀的方式吸引中外觀眾,帶著人們“穿越”硝煙彌漫的歲月。

2005年,在反映日本侵略者在東北燒殺搶掠的展廳內,抗戰館通過先進的多媒體技術,讓以前無言的展陳變得生動起來。觀眾一邊聽著鏖戰時的槍炮聲、飛機轟鳴聲、戰士吶喊聲,一邊親眼看著戰士們如何浴血奮戰。(2005年7月8日《北京晚報》2版,《抗戰館“全副武裝”》)

2014年,中國人民抗日戰爭紀念館數字博物館正式上線,突破了時間、空間的限制,無論身處何地,只要輕點鼠標,就可以身臨其境參觀。這也成為抗戰館所有展覽的新特點——“永不落幕”。此外,抗戰文物在完成數字化制作后全部上網展示,不再受展廳面積所限,展出時還可配合更詳細的輔助材料,方便觀眾了解更多的抗戰歷史。比如數字館裡展出的一件照相機,通過“放大鏡”功能可以看到金屬表面已經鏽跡斑斑。這是新編陸軍第29師師長呂公良烈士使用過的,文物旁還專門配了一段講解,包括呂公良的生平事跡,以及文物入藏年代等。(2014年7月1日《北京日報》9版,《抗戰館數字博物館昨日上線》)

如今,抗戰館已由初建時的單一展館,發展成為與盧溝橋、宛平城、中國人民抗日戰爭紀念雕塑園共同構成的“館橋城園”紅色文化集中連片區域,在城市煥新中更好地傳承和弘揚偉大的抗戰精神。

本版文字:袁京

資料來源:京報集團圖文數據庫、中建集團官網

(來源:《北京日報》2025年9月18日)