今天怎麼重讀《論持久戰》

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回首崢嶸歲月,《論持久戰》在影響抗日戰爭走向、進程中發揮了難以估量的作用。《論持久戰》是毛澤東同志“雷霆不朽文”中最具歷史性和世界性影響的篇目之一,堪稱人類思想史上一部不朽的經典之作。經典不僅具有重讀的價值,而且具有耐讀的特性,每重溫一次都能讓人有新的收獲。當前,我們遇到的很多問題是中長期的,必須從持久戰的角度加以認識。以正確的方式打開《論持久戰》、多角度重溫《論持久戰》,在常學常新中獲得砥礪前行的思想啟迪,對堅定必勝信心、把握大局大勢、凝聚奮進力量,具有重要現實意義。

置身歷史場景重讀《論持久戰》

一切偉大的著作,都有著特定的創作背景,都是回應時代之問的產物。今天重讀《論持久戰》,首先需要回到當時的歷史場景,以設身處地的代入感進行參與性、交互式閱讀。唯其如此,才能讀懂《論持久戰》的歷史意義。

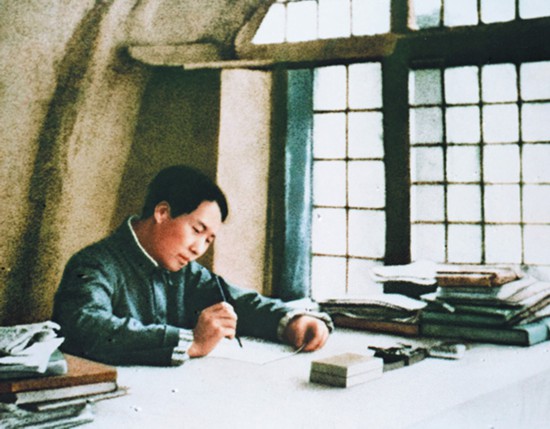

1938年,一個交織著絕望與希望、潰敗與覺醒、黑暗與光明的年代。延安鳳凰山腳下一孔普通窯洞裡,毛澤東同志在油燈下伏案疾書、徹夜不眠。他的警衛員曾這樣回憶,主席寫《論持久戰》,已經有兩天兩夜沒有睡覺了,還一個勁兒伏在桌子上寫呀寫的,實在寫得太累太困的時候,才叫我們給他打盆水洗洗臉,清醒清醒,又繼續寫。這位警衛員見証的不是普通的歷史畫面,而是一場以非凡戰略膽識與整個民族危亡倒計時的角力。

《論持久戰》創作之時,正值中國進入全民族抗戰第二個年頭。一方面,北平、天津、上海、南京等大城市已經陷落,大片國土淪喪於日寇鐵蹄之下,對抗戰失去信心者大肆渲染悲觀主義情緒,“亡國論”甚囂塵上。另一方面,八路軍一一五師取得平型關首勝,國民黨軍隊取得台兒庄大捷,“速勝論”也發生了,有的人甚至盲目樂觀地認為徐州戰役就是“准決戰”,“就是敵人的最后掙扎”。面對扑朔迷離的戰局,抗戰進程究竟會如何發展?中國能否取得最后勝利?眾說紛紜,莫衷一是。也有不少有識之士認識到抗日戰爭將是持久戰,但為什麼是持久戰?怎樣才能取得最后勝利?這些疑慮並未得到有說服力的回答,整個中國都急切期待著正確理論指引。

正是在這樣的背景下,毛澤東同志深感有必要對全民族抗戰以來的經驗“做個總結性的解釋”,特別是“有著重地研究持久戰的必要”。1938年5月26日至6月3日,毛澤東同志在延安抗日戰爭研究會發表長篇演講,一個多月后演講內容以《論持久戰》為題發表在《解放》周刊。文章以21個既獨立而又相互聯系的篇章,系統闡明了抗日戰爭的性質、特點及其發展規律,論証了為什麼中國必勝、為什麼是持久戰、怎樣進行持久戰等重大問題,成為中國共產黨領導抗日戰爭的綱領性文獻。

圖為1938年,毛澤東同志在延安窯洞撰寫《論持久戰》(資料照片)。 新華社發

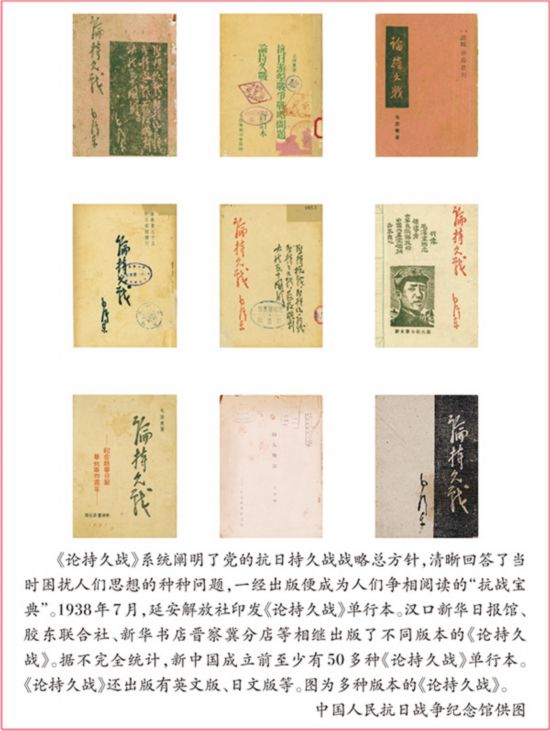

《論持久戰》一經問世,猶如一道閃電劈開沉沉暗夜,仿佛一聲驚雷震撼全國各界,驅散了人們心頭的重重迷霧,成為大家爭相閱讀的“抗戰寶典”,一時洛陽紙貴。當時,很多八路軍、新四軍前線將士及后方的地下工作者,通過傳閱《論持久戰》,了解了抗日戰爭的戰略方針和方向。據王震同志回憶,《論持久戰》發表后,“我們這些在抗日戰場上直接參加戰斗的人,在戰斗的間隙,土炕油燈,如飢似渴,欣然閱讀,倍受鼓舞。完全可以說,一部光輝的《論持久戰》,鼓舞和指引我們奪取了抗日戰爭的偉大勝利”。

《論持久戰》不僅從思想上武裝了中國共產黨及其領導的抗日軍民,還有力影響了國民黨高層的抗戰認知,贏得國際社會廣泛贊譽。白崇禧、衛立煌、傅作義、陳誠等國民黨高級將領都研讀過《論持久戰》,並為其預見性和說服力所折服。時任共產國際總書記的季米特洛夫發表文章稱:“有史以來,還沒有人把軍事問題、戰爭問題說得這樣透徹過,《論持久戰》是一本劃時代的著作。”一位外國記者評論說:“不管他們對於共產黨的看法怎樣,以及他們所代表的是誰,大部分的中國人現在都承認毛澤東正確地分析了國內和國際的因素,並且無誤地描繪了未來的一般輪廓。”

歷史長河很漫長,但決定歷史走向的總是那麼幾步格外關鍵。今天回過頭來看,《論持久戰》這篇5萬余字的雄文,在中華民族至暗時刻,為國人照亮了漫長卻必然通往勝利的道路,使勝利的天平決定性地向中國人民傾斜。

品味思想魅力重讀《論持久戰》

經典之所以耐讀,因其雋永的思想魅力。《論持久戰》令人嘆服之處在於,面對戰爭這一最具不確定性的領域,能夠憑借嚴密邏輯,在動蕩不安的局勢中把握時代發展走向,在復雜多變的矛盾運動中研判戰爭形勢,在變幻莫測的戰局中擘畫戰略策略,從而成為以最大確定性把握不確定性的經典之作。今天重讀《論持久戰》,應返回文本現場感悟思想偉力,著重掌握認識論和方法論層面帶有普遍價值的東西。唯其如此,才能參透《論持久戰》的精髓。

高瞻遠矚的戰略思維。在《論持久戰》中,毛澤東同志把軍事力量對壘放在國內國際形勢、歷史發展趨勢中進行分析,勾勒出一幅判斷山河、凌雲瞰世的大戰略。他深刻指出,中日雙方具有相互矛盾的4個基本特點,即敵強我弱、敵退步我進步、敵國土小人口少我國土大人口多、敵失道寡助我得道多助。強弱對比規定了日本能夠在中國有一定時期和一定程度的橫行,抗日戰爭是持久戰而不是速決戰﹔然而小國、退步、寡助和大國、進步、多助的對比,又規定了日本必然要遭到最后的失敗。在此基礎上,毛澤東同志科學預見了抗日戰爭將經過戰略防御、戰略相持、戰略反攻三個階段,強調戰略相持階段將是最困難的時期,但卻是持久抗戰轉到最后勝利的“樞紐”,這一階段中游擊戰將成為我方主要的作戰形式。這一系列論述抽絲剝繭、環環相扣,體現了著眼全局、放眼長遠、直擊要害的思維特點,不僅科學預見了抗日戰爭的總體走勢,而且清晰指明了每一階段的具體特征。毛澤東同志在持久戰這個總的戰略方針下提出了一整套具體戰略戰術和方針原則,對奪取抗戰勝利起到了戰略指導作用。

貫通古今的歷史思維。注重用唯物史觀和大歷史觀觀照時代,是《論持久戰》的一個鮮明特點。毛澤東同志指出,“中日戰爭不是任何別的戰爭,乃是半殖民地半封建的中國和帝國主義的日本之間在二十世紀三十年代進行的一個決死的戰爭”。他將抗日戰爭置於正義與邪惡、光明與黑暗、進步與反動的歷史大較量中加以審視,強調抗日戰爭“帶著為永久和平而戰的性質”,不但影響到中日兩國,而且影響到全世界,“將在人類戰爭史中表現為光榮的特殊的一頁”。這就使《論持久戰》獲得常人難以企及的寬廣歷史視野,體現了中國共產黨人在重大歷史關頭的高度歷史自覺,極大激發了全民族持久抗戰的歷史主動。同時,《論持久戰》是站在歷史巨人肩膀上的偉大思想結晶,它充分吸收了《孫子兵法》、《戰爭論》等軍事理論著作中的精華,在對古今中外大量以弱勝強的經典戰例熟稔於心的基礎上,結合抗日戰爭的特點和規律,運用具有中國特色、中國風格、中國氣派的語言,創造性地發展了馬克思主義軍事理論,展現出“掌上千秋史,胸中百萬兵”的宏偉格局。

對立統一的辯証思維。唯物辯証法認為,事物是不斷發展變化的,強和弱、優勢和劣勢、主動和被動等都不是一成不變的,掌握了矛盾運動變化規律,就可以推動矛盾雙方在一定條件下相互轉化。《論持久戰》處處充滿了唯物辯証法,尤其是創造性地運用矛盾對立統一和質量互變規律,不僅科學預見了中日力量此長彼消的過程,而且指出了促成這種轉化所需的內外部條件。在全文中,發揮戰爭中自覺能動性的思想至關重要,是“導演出很多有聲有色、威武雄壯的戲劇來”的關鍵。作為持久抗戰的“總導演”,《論持久戰》對防御和進攻、持久和速決、內線和外線、主動性靈活性計劃性、運動戰游擊戰陣地戰、消耗戰殲滅戰等一系列重大辯証關系進行了精辟論述,讀來令人擊節稱嘆。發揮戰爭中的能動性,還要求放手發動群眾、實行人民戰爭,造成“陷敵於滅頂之災的汪洋大海”。正是沿著《論持久戰》指明的方向,中國共產黨及其領導的人民軍隊,引領四萬萬中國人民不屈不撓而又機動靈活地同敵人進行了殊死斗爭,書寫了“戰爭史上的奇觀,中華民族的壯舉,驚天動地的偉業”。

總之,政治、軍事、哲學的完美結合,使《論持久戰》站在人跡罕至的思想高地。它蘊含著敵強我弱形勢下克敵制勝的核心密碼,彰顯了把勝利建立在洞悉戰爭本質之上的大智大勇,展現出讓對手明知失敗終局卻無可挽回的強大力量,因而被一些人譽為“無法破解的戰略教科書”。這正是《論持久戰》恆久的思想魅力所在。

結合當前實際重讀《論持久戰》

經典作品產生於一定的歷史時空,但其思想內涵卻往往超越時空,獲得永恆的意義和價值。習近平總書記指出:“時代是出卷人,我們是答卷人,人民是閱卷人。”要答好歷史、時代、人民的答卷,從經典中汲取養分大有裨益。經過抗戰以來的風雨洗禮,《論持久戰》蘊含的膽略和智慧早已融入中華民族精神血脈,成為我們應對一切驚濤駭浪、戰勝一切艱難險阻的重要法寶。今天重讀《論持久戰》,就要同當代中國所處的歷史方位結合起來、同我們正在做的事結合起來,增強歷史自覺、掌握歷史主動,創造屬於我們這一代人的歷史偉業。唯其如此,才能充分發揮《論持久戰》的時代價值。

歷史不會簡單地重復,在人類社會發展規律支配下,往往表現出驚人的相似性,並在螺旋式上升中不斷實現自身發展。80年前,我們靠持久戰贏得了抗日戰爭的偉大勝利﹔今天,我們還要靠持久戰贏得民族復興更加光明的未來。相比抗戰時期,我們正經歷一場在百年未有之大變局加速演進大背景下涉及國際格局、治理體系、文明范式深刻調整的新持久戰。中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局相互激蕩,構成了這場新持久戰的鮮明特征和宏大圖景。橫向來看,自全球資本主義的發展使“東方從屬於西方”以來,國際力量對比正發生最具革命性的變化,發達國家和發展中國家在國際分工體系中的地位角色發生重大轉變,全球南方群體性崛起成為世界大變局的鮮明標志,人類文明站到一個新的十字路口。縱向來看,近代以來的中國經歷了中華民族發展史上最為廣泛深刻的歷史巨變,從“國家蒙辱、人民蒙難、文明蒙塵”到創造人類文明新形態,從一窮二白到全面小康,從“現代化的遲到國”到“世界現代化的增長極”,中華民族偉大復興勢不可擋,進入不可逆轉的歷史進程。就本質層面而言,這場新持久戰是人類命運共同體理念對西方中心主義的超越,是人類文明新形態對資本主義文明形態的超越,是多元現代化發展路徑對單一西方現代化模式的超越,是多邊主義對單邊主義、文明交流互鑒對文明隔閡沖突的超越,從而開辟人類文明克服資本異化、超越霸權邏輯,走向和諧共生、美美與共的新紀元。

重讀《論持久戰》,就應保持“時與勢在我們一邊”的歷史耐心和戰略定力。與《論持久戰》的東方式智慧遙相呼應,法國歷史學家布羅代爾依據時間的長短和影響歷史進程的變量性質,把歷史分為長時段、中時段和短時段,與之相對應的分別為結構、局勢、事件。其中,涉及“結構的歷史”的長時段構成了一切歷史的基礎。顯然,無論是世界百年未有之大變局還是中華民族偉大復興,都是人類歷史的大趨勢,隻有經歷較長的時段才能最終完成。而呈現在世人面前的世界之變、時代之變、歷史之變的交織疊加,某種意義上正是短、中、長三個時段相互作用的結果。習近平總書記曾這樣向外國政要闡釋中國人的歷史觀、時間觀:“我們對於時間的理解,不是以十年、百年為計,而是以百年、千年為計。”以數千年大歷史觀之,今天這場新持久戰,是中華民族5000多年文明史的繼續,是世界社會主義500多年發展史的繼續,是中國人民近代以來180多年斗爭史的繼續,是中國共產黨100多年奮斗史的繼續。事實上,中華文明歷經數千年風雨而綿延不斷,中國共產黨飽經百年風霜而歷久彌堅,本身就蘊含著一種古老而深刻的“持久”智慧。這種文明內核層面生生不息的戰略韌性,已經並將繼續指引我們穿過歷史的重重褶皺,在雄關漫道的時間淬煉中推動中華文明重煥榮光。

一切偉大勝利都不會自動到來,一切困難挑戰都不會不戰自退,必須發揚歷史主動精神,把偉大斗爭進行到底。英國歷史學家湯因比認為,挑戰和應戰是文明成長的動力。中華文明之所以偉大,很重要的是擁有強大的文化主體性與旺盛生命力,既能自主地探索前進道路,又能一次又一次回應挑戰,從而開創新局。今天我們比歷史上任何時期都更接近實現中華民族偉大復興,但行百裡者半九十,越到這個時候越會遇到前所未有的挑戰,就像爬珠穆朗瑪峰,最后的兩百米可能是最困難的一段歷程。無論是解決我國改革發展穩定面臨的深層次矛盾問題、在高質量發展中促進共同富裕,或是應對復雜嚴峻的外部風險挑戰、在激烈的國際競爭中贏得戰略主動,還是深入推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭、確保黨永遠不變質不變色不變味,都需要拿出打持久戰、攻堅戰的頑強意志,准備付出更為艱巨、更為艱苦的努力。毛澤東同志在《論持久戰》中指出:“我們主張為著爭取最后勝利所必要的一切條件而努力,條件多具備一分,早具備一日,勝利的把握就多一分,勝利的時間就早一日。”復興之路道阻且長、行則將至,必須堅定百折不撓、堅忍不拔的必勝信念,凝聚14億多中國人團結奮斗、持久奮斗的磅礡偉力,讓中華民族在漫長歷史進程中積累的強大能量充分迸發出來,直至到達勝利的彼岸。

“一篇持久重新讀,眼底吳鉤看不休。”這是跟隨毛澤東同志浴血征戰的葉劍英元帥在1965年9月抗日戰爭勝利20周年時寫就的詩篇《重讀〈論持久戰〉》中的最后兩句。作為經典,《論持久戰》曾經指引中華民族創造了偉大歷史奇跡,也必將在新時代繼續指引我們創造新的偉大歷史奇跡。讓我們再次致敬經典,從《論持久戰》的字裡行間反復品味信仰的味道、真理的味道,讀出信心、讀出智慧、讀出力量,不斷續寫以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的壯麗篇章!

(來源:《求是》2025年第18期)