《黃河大合唱》的醞釀、誕生、 首演與早期傳播

編者按:誕生於1939年艱苦抗戰歲月,由張光年(光未然)作詞、冼星海作曲的大型聲樂合唱套曲《黃河大合唱》被稱為20世紀華人音樂經典。今年是中國人民抗日戰爭暨世界人民反法西斯戰爭勝利80周年,本文整理者收集、採集與整理了《黃河大合唱》的首演指揮、合唱隊員、樂隊隊員以及最早刊發樂譜的雜志主編等見証者的口述史等回憶資料,以期通過親歷者視角回溯偉大作品醞釀、誕生到早期傳播的整個過程,從而進一步認識、理解與傳承這部不朽的民族音樂經典。

1935年,音樂家冼星海留法學成歸來,隨即投身民族抗日救亡歌詠運動。1936年5月,詩人張光年(光未然)已創作了著名抗日詩篇《五月的鮮花》,由閻述詩譜曲后,在全國傳唱。1936年6月,張光年被中共黨組織派到上海,聯絡上海文藝界人士,從事抗日救亡運動,結識了正指揮排演《五月的鮮花》的音樂家冼星海,這是兩人的首次見面。當時適逢上海各界正在籌備高爾基逝世周年紀念活動,張光年作詞《高爾基紀念歌》,由冼星海譜曲,這是兩人的第一次合作。

1937年八一三淞滬抗戰爆發后,張光年回到武漢,與冼星海合作創作了《贊美新中國》《拓荒歌》等歌曲,在全國傳唱,這是兩人的二度合作。1938年初,在中共努力下,國民政府軍事委員會政治部在武漢成立,陳誠任部長,周恩來任第一副部長﹔政治部下設三個廳,其中第三廳負責宣傳工作,郭沫若任廳長。1938年4月初,光未然、冼星海二人同時受邀到第三廳工作,張光年在六處一科(戲劇科,任少校科員),冼星海在六處三科(負責音樂工作)。在第三廳的同事經歷使后來二人合作《黃河大合唱》水到渠成。1938年底,冼星海赴延安,任教於延安魯藝音樂系。同年夏,政治部集中武漢的文藝工作者組成若干演劇隊分赴各戰區開展抗戰宣傳工作,張光年被任命為政治部的視察員兼中共演劇三隊支部書記。下半年,光未然率領抗敵演劇三隊(抗敵演劇三隊全稱為“國民政府軍事委員會政治部抗敵演劇隊第三隊”,是1938年組織成立的10支演劇隊之一,隸屬於第三廳,實際是中國共產黨地下組織領導的進步革命文藝隊伍。隊員多為進步青年和共產黨員。任務是深入前線、后方和國統區,通過話劇、歌詠、演講、壁報等多種形式,宣傳抗日救亡,鼓舞軍民士氣。1938年底至1939年初,光未然擔任抗敵演劇三隊的黨支部書記與領隊—整理者注)到第二戰區宣傳慰問……

醞釀

鄔析零(首演指揮者):1938年10月30日,武漢淪陷后不幾天,我們抗敵演劇隊第三隊(以下簡稱“抗演三隊”,1941年后改名為“抗敵戲劇宣傳隊第二隊”,以下簡稱“劇宣二隊”)全體,奉周恩來、郭沫若派遣,在光未然率領下,從陝西宜川的壺口下游東渡黃河,進入晉西南呂梁山抗日游擊根據地。

年輕時的光未然

記得那天一早,趁晨曦未露,隊伍集合啟程,一路攀登爬高。將近午時,忽聽雷聲滾地而來。冬日晴空,何來雷鳴?趕牲口的老鄉遙指東方:這響聲來自山那邊的壺口。爬到晌午時分,終於登上大山峰頂,環顧之際,浮想聯翩。自黃河源頭巴顏喀拉山直到出口黃海之邊,長河種種景色,一一呈現眼前。身心受到黃河英雄氣魄和偉大精神的激勵,腦海裡泛起黃河是中華民族的搖籃和文化發源地的遐思……在峰頂因山體龐然,既望不到黃河也看不見壺口,僅聞濤聲而已。離開峰頂,曲轉旋回,朝東南方向,下行一大段路程之后,才望見北頭數裡遠的黃河上面,籠罩著大團翻滾的水霧,煞似從沸水壺嘴噴出的水蒸氣,源源上涌。

抵達圪針灘渡口,黃昏已過。屈指行程百裡,歷時12小時以上。開飯時刻,近處土台子上亮起了盆口大的油燈,燃著的燈捻子竟有棍杖那般粗細,這是當地群眾歡迎我隊演出的信號。我們頓時精神振奮,不顧疲勞解開馱子,取出必要的服裝、道具、樂器,積極為駐守渡口的部隊和渡口船夫進行慰問演出。那時間,壺口濤聲為我隊演出伴奏。觀眾總共數十人,雖人少但情緒高,散戲已是深夜,仍舊圍著我們交談。想到明日一早要為我們渡河出力,這才依依不舍地離去。

次日上午10時左右,我們登上了渡船。渡船的樣式奇突,以前從未見過,以后也沒再見到。它像是一隻近似四方形的沒有蓋子的大木頭匣子,船首、船尾一般寬。船裡容積很大,但管船的人限定我們擠在船中央凹下去的一塊地方,不讓我們到寬敞的兩頭活動。我們正為此納悶不解的時候,忽聽一陣吆喝,四十來個打著赤膊、膚色棕黃發亮的青壯年,“扑通”“扑通”從岸上跳進水裡,把渡船推向河水深處,不一會兒,又一個個跳上船來,整整齊齊地排列在船的兩頭,他們動作矯健有序,宛如一支即將進入戰斗的軍隊。大部分人把槳,小部分人掌舵。船頭高處,立著一位六十來歲、體格強壯、精神健旺、望來令人肅然起敬的白胡子老頭兒。這時我們才發現原來是他在發號施令,他就是這次掌握全船人命運的總舵手!上船前,我們已不止一次地聽人說起:從這裡擺渡過去,必須有熟知航道和膽量出眾的老舵手來領航,不然性命難保。據說,像這樣的老舵手當時隻有兩三個。

渡口河面非常寬闊,水流坡度陡斜﹔從壺口下來的急流,到此擴成一片洶涌奔騰的怒濤狂瀾,滔滔向南席卷而去﹔礁石近處,急轉的大漩渦隨時可見。

對岸登陸灘點叫小船窩,屬山西吉縣管轄,處於圪針灘下游東南方向。槳手們和舵手們隨著劃槳的節奏,一呼一應地呼喊著低沉有力的船夫號子。十來分鐘后,渡船已行近大河中央的危險地帶,浪花洶涌地扑進船來,我們的心情隨之緊張起來。突然,那位老舵手直起了脖子,喊出一陣悠長而高亢、嘹亮得像警報似的聲音。喊聲剛落,船夫號子立刻換成一種不同尋常的調子,聲調越來越高,音量越來越強,蓋過了浪濤的怒吼﹔節奏一陣緊似一陣,越來越急促,原來一呼一應之間的間歇已完全消失,連我們聽的人都覺得喘不過氣來。船夫們在老舵手的統一指揮下,一個個漲紅著臉,筋肉鼓突,拼命劃著槳,掌穩舵。

這是一場人與自然的生死搏斗,驚心動魄。強烈的勞動號子給了我們無限的力量,在最驚險的時刻裡,我們已把僅存的一點恐懼之心,拋到九霄雲外。過了危險地區以后,水面漸漸平坦,水勢慢慢舒緩,號子聲音平息。這時候,我們已清晰地望到了東岸灘地,內心隨之感到戰勝巨險之后的那種特別的輕鬆、安適、寧靜。

渡河給我們留下了終生不能磨滅的印象。正是這一次渡河和稍后領略壺口瀑布及黃河邊行軍中飽覽的眾多壯景,激起了光未然的創作沖動。他獲得了靈感,開始孕育以黃河為題的大型作品。我想,也正是因為這個緣故,后來的《黃河船夫曲》被詞作者安排為《黃河大合唱》開頭的第一首歌曲,也自然地成為大合唱的序歌。

登上岸灘時,迎接抗演三隊的卡車還未來到。光未然和我就當時流傳的抗日救亡歌曲,交流起歌曲創作的體裁形式來:齊唱、輪唱、合唱、獨唱、對唱、重唱﹔抒情歌、進行曲、山歌、小調、勞動號子……交談之中,光未然忽然問我什麼是“康塔塔”,那時,我未曾有過機會聆聽“康塔塔”,只能將從書本中獲得的有關情況向他介紹:“康塔塔”是CANTATA的音譯名,有人意譯為大合唱,它是歐洲宗教音樂中篇幅最長的聲樂曲之一……從這次交談中,我發現光未然那時已看過《音樂入門》,還看過《作曲法初步》,對歌曲曲式已有所了解。

從東渡黃河直到次年(1939年)1月,3個月左右的時間裡,我隊一直在呂梁山游擊區根據地工作。根據地這裡有抗日英雄、游擊健兒,也有不少英勇機智、可歌可泣的戰斗事跡。在光未然的運籌下,我隊的演出受到各方、各界的熱烈歡迎和熱心支持,以至可以深入到部隊基層教唱歌曲。一時間,“嗨呵嗨,我們軍民要合作。你在前面打,我在后面幫”的抗日歌聲傳遍晉西南。除到各團演出外,我隊還在隰縣泉則坪舉辦歌詠干部訓練班,並幫助決死隊政治部和駐在附近的八路軍一一五師補充團培訓所屬前哨劇團、戰號劇社……

為了更好地發揮戲劇藝術的宣傳作用,光未然經常帶上隊裡幾位愛好文學的隊員,就地收集素材,聽到了許多悲壯故事。一天清早,我隊從靈石縣城附近開赴黃河另一渡口—永和關。旅程60多裡,沿途田地荒蕪,寸草不生,人跡無蹤,一片死寂。山路上下兩旁,所見房舍統統化為頹垣斷壁﹔往昔道旁賣水賣食為行人歇腳之處,如今隻剩塌灶破鍋,留有斑斑煙熏殘痕,找不到一塊憩息之地。想起敵人的凶暴殘忍,隊員不禁怒發沖冠!

兩個月輾轉呂梁抗日根據地的緊張生活后,我們於1939年1月中旬來到了久已向往的革命聖地延安。行軍途中,光未然不慎墜馬折傷手骨,一到延安,他就住進醫院。從這次渡河直到住進醫院,光未然一直在醞釀著《黃河大合唱》的創作構思。即使在敵人追擊之下,在緊張的夜行軍途中,他還不時地和我們商談《黃河大合唱》的寫作計劃。但正式動筆,還是在他進了醫院以后。

李煥之(著名作曲家,曾為魯藝學員和冼星海助手):來到延安這所革命的藝術學院,冼星海的創作熱情更加高漲,當年(1938年)12月,他就著手創作一部歌劇《軍民進行曲》。冼星海是一位很熱情的師長,我有時到他的窯洞去看看他,他一邊譜寫歌劇,一邊同別人交談。我怕耽誤、打攪他的創作,只是把我的新作交上請他指教。有一次,他拉著我的手說:“我的歌劇有幾首合唱曲,你來當我的助手吧。”當時我已經是音樂系(延安魯藝)第三期的教員,教授“普通樂學”與“合唱課”。我一聽,心裡別提有多高興了,這當然是向星海老師學習的大好機會,我得很好完成他的囑托啊!當這部歌劇完成后排練及上演時,星海還分配我做了打板鼓的樂手。

到了1939年的春天,延安開始了生產運動的熱潮,各黨政機關、部隊和學校,人人投身於生產運動中。到了3月初,冼星海同詩人塞克合作了一部舞台表演劇《生產大合唱》,排練時,樂隊中需要有一位打大鑼的樂手,他就指派我擔任。在排練過程中,他聽了我打出的鑼聲后表示滿意,並且贊賞地說:“你的鑼聲打出了我的音樂所要求的效果,打出了音樂性,很好!”就是在冼星海創作《生產大合唱》時排練、演出並召開了座談會之后,抗演三隊到了延安。

誕生

鄔析零:光未然已決心寫《黃河大合唱》,可是,如何進行?是仍舊保持作為可以朗誦的長詩進行修改,抑或採用另一種相近的藝術形式、轉為可供歌唱的大合唱?行軍途中,以至(1939年2月)住進醫院進行治療期間,他思潮起伏,躊躇滿懷。

抗演三隊到延安后見面演出獲得圓滿成功。掌聲、贊譽對我隊都是一種壓力。光未然作為隊的當家人,已經開始預想告別演出時,用什麼更好的節目來回報中共中央領導同志對我們的真摯關懷,答謝各界人士對我們的熱心支持和幫助。

2月26日,冼星海去醫院探望光未然。這一對在創作上有過兩度合作、彼此心有靈犀的老朋友,如今重逢在中共中央所在地,其歡快之情、興奮之狀可想而知。暢談中,作曲家透露了再度合作的希望,傾吐渴求譜寫大型音樂作品的願望。

星海走了以后,光未然心潮翻騰。經過再三思考,終於走出徘徊,決心徹底放棄創作長詩《黃河吟》的念頭。於是,在我隊隊員胡志濤協助筆錄之下,5天之后,長達400多行的皇皇巨篇《黃河(大合唱)》歌詞落地降生!(按鄔析零的回憶,光未然雖在創作醞釀階段擬寫的是長詩《黃河吟》,但最終與冼星海見面后,在成稿階段,寫出的是《黃河大合唱》。然查看《冼星海日記》,發現記載中從作曲家開始創作到完稿,都說的是《黃河吟》。說明冼星海在譜曲時,拿到的詞作就是《黃河吟》。另外,從《冼星海日記》以及現存冼星海樂譜手稿可知,作品在作曲完成之時,已用《黃河》(大合唱)代替原名《黃河吟》。另,此種說法也可從嚴良堃回憶中得到佐証—整理者注)

光未然從醫院回到西北旅社,帶著剛剛脫胎的《黃河大合唱》的歌詞,決定在3月11日舉辦歌詞朗誦會。

3月11日,適值農歷正月廿一,在西北旅社一個寬敞的窯洞裡,聚集著三十來個隊員,還有幾名客人,冼星海坐在靠門邊比較顯著的位置上。靠近窗戶,坐在土炕上凳子中的是詩人光未然。他面前擱有一張小炕桌,上面幾盞油燈的火焰,照亮了詩人手裡的詞稿,他臉上容光煥發。

朗誦會開始,光未然首先大略說明歌詞創作動機、意圖和過程,然后詳細介紹《黃河大合唱》的結構。它由體裁形式相互不同的八首歌曲組成,依次為:男聲合唱、男聲獨唱、朗誦歌曲、女聲齊唱、男聲對唱、女聲獨唱、輪唱和混聲合唱。

每首歌曲之前“說白”是歌曲的引子,為歌聲的進入開道鋪路,在前后兩首歌曲之間起到銜接作用。

八首歌曲之中,有一首是詩朗誦《黃河之水天上來》……聽到這裡,我們不禁為之動容,我們從來沒有看到這樣的歌詞,它是新創的。星海和我們一樣,臉上露出驚喜興奮之情。他在法國留學多年,當然聽到過康塔塔、清唱劇、彌撒等大型聲樂曲,但他也是初次看到如此結構的大型聲樂作品。

端起茶缸喝了幾口水之后,光未然開始高聲朗誦:“朋友,你到過黃河嗎?你渡過黃河嗎?你還記得河上的船夫,拼著性命和驚濤駭浪搏戰的情景嗎?如果你已忘掉的話,那麼,你聽吧!”

400多行的詩句,25歲的青年詩人一氣呵成,從頭朗誦到底。我們的心隨著抑揚頓挫的詩句節奏而跳動。這八首各具特色、風格迥異的歌曲,被那些說白詞銜接得天衣無縫。八首歌詞,均以黃河為題材,又以“保衛黃河、保衛華北、保衛全中國”為全篇的中心主題,構成渾然一體的大合唱。藝術上變化與統一的審美原則,在《黃河大合唱》歌詞的創作中得到完滿的體現。

當聽完最后一句“向著全世界勞動的人民,發出戰斗的警號!”全窯洞一片安靜。頃刻,我們似乎都醒了過來,掌聲響徹全窯。

掌聲中,星海激動地站了起來,一把將詞稿抓在手裡:“我有把握把它譜好!我一定及時為你們趕出來!”

1939 年3月,創作中的冼星海

臨走之前,冼星海再三叮囑我們:盡快去他家詳盡介紹渡河實況、壺口壯景和呂梁山根據地的戰斗情況。

這以后,每隔三四天,我總要到星海家裡去一次。

星海的家在山坡上的一孔小土窯裡面,除了土炕、一張小方桌、三把高矮不等的凳子和取暖用的炭盆、一隻小爐子以外,隻剩下一米多見方的空地。桌上擺著一大厚本總譜,封皮上有他親筆題字“民族解放交響樂”。周圍放著一摞小本,幾乎每本都寫滿他記錄或者謄抄下來的各地民歌。

星海辛勤刻苦的創作精神是令人欽佩的,只要他在家,我總是看到他伏在案頭埋首寫作。那時,他大部分時間是在譜寫《生產大合唱》,有時候也看到他在寫《民族解放交響樂》或謄寫新近記錄下來的民歌。我想,可能他有時還禁不住要為譜寫《黃河大合唱》做些醞釀,因此才十多天都沒動手為《黃河大合唱》作曲。

每當我去,他總愛為我哼唱他的新作和新近搜集到的民歌,但更多的是要我不厭其詳地敘述那一次渡河的前后經過,他還常常在一個細節上追問我好幾遍。我曾幾次盡我所能為冼星海哼唱那一次渡河時聽到的船夫號子。有一次,當我哼完后,他立即掉過頭去,拿起筆來在紙上記下了好幾個動機音型,寫完后又和我一起核對。

冼星海在創作上追求的是民族形式與時代精神相結合和反映現實斗爭的藝術作品。在這一點上,他與光未然的創作觀是一致的。恐怕這也是星海20天前那個晚上接到《黃河大合唱》的歌詞時萬分激動的原因之一。

3月底的一天傍晚,我又到星海家裡。他正坐在矮凳上,把譜紙放在膝蓋上,湊著菜油燈的暗黃光線譜寫《黃河頌》。一見我進去,他興奮地站起來說:“今天你來得正好,八個歌子我已寫好了七個。”他順手從桌子上拿起一本厚厚的用簡譜寫的《黃河大合唱》的總譜稿本對我說:“我寫得很順利,除韻玲(星海的妻子)幫我畫格子以外,我連寫帶抄一共用了4天時間……就是這首《黃河頌》太難寫了,我譜出了三個,但一個也不令我滿意。今天我寫了一整天的《黃河頌》,到現在還沒有完成。一看到‘頌’字,馬上就聯想起西方宗教彌撒曲。我要努力擺脫宗教頌歌的影響,我一定要新創一種既有中華民族風格特點,又能表現新的時代感情的頌歌旋律……昆曲裡有些旋律帶點‘頌’的味道,但不能表現出黃河的偉大戰斗氣概。”

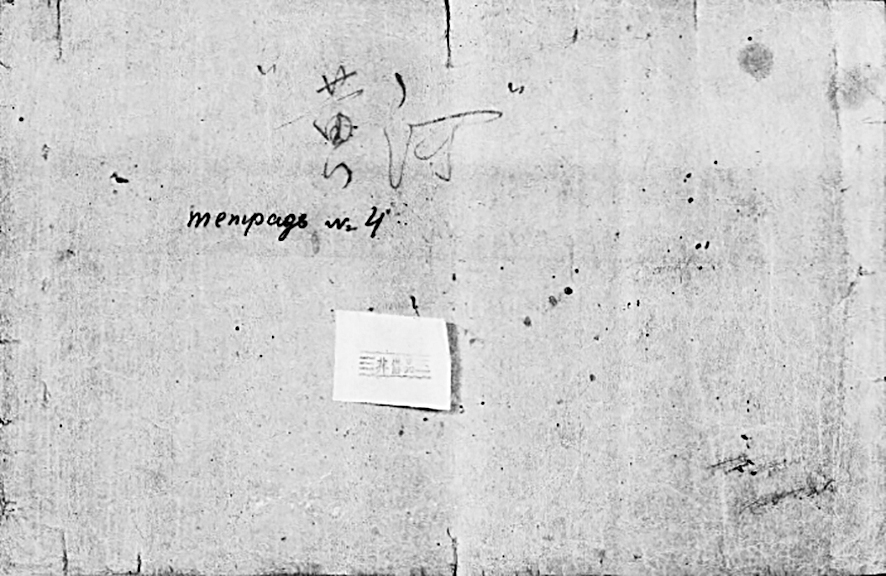

冼星海《黃河(大合唱)》清稿(1939)封面(現藏於中國藝術研究院)

他把寫好的全部曲譜從頭到尾地唱了一遍,有時我們兩人一起唱。每唱完一段,他為我分析歌曲的情感內容,闡述他的創作意圖以及歌曲演唱處理上的一些要點。那一晚我們唱得不少,談得也不少,在談唱之中,我聽到他的咳嗽聲比前些日子似乎有所加重。后來我翻閱星海日記,他這樣寫道:“3月27日,身體不怎麼好,恐怕是營養不足的關系。”“3月30日,身體不好,傷風頭暈。”

3月31日,我從星海手裡得到《黃河(大合唱)》的全部清稿。(鄔析零拿到的作品清樣是《黃河》。這一點,可以從前文所引冼星海日記中的記錄:“3月31日:《黃河吟》八首長歌曲已完成了!……”“4月6日……正遇著第三隊隊員出外打球運動,因為今天我答應他們,教他們唱《黃河吟》”……予以佐証——整理者注)

清稿寫於白粉蓮紙上,並由星海夫婦手工裝訂成冊,小於16開本,周邊整齊如刀切。我回隊趕緊謄抄。打開看,字跡清晰秀麗,行筆猶如走蛇﹔通本一字不涂,一字不改,每字都在規定的位置上—這種清稿本身就是少見的書法藝術品。它是星海抱病在短短幾天之內連寫帶抄完成的。他終於圓滿地兌現了他“我有把握將它寫好,我一定在你們離開延安之前趕出來”的承諾。這是不平凡的一天,是值得大家紀念的日子—1939年3月31日—是閃耀著光暈的《黃河(大合唱)》的誕生之日。

李煥之:冼星海隻用了一個星期的時間就脫稿了。在創作的時候,我有時去看他,他總是熱情地、興致勃勃地把他已經譜寫好的樂段唱給我聽,他告訴我:“這首《保衛黃河》我是吸取廣東舞獅的鑼鼓節奏來寫的,而且我要寫成四部輪唱,襯托上‘隆咯隆、隆咯隆’,這是我的新創造!”他還很自豪地說:“我要寫一部代表我們中華民族偉大英雄氣魄的合唱,我採用大合唱的形式,這將是中國第一部新形式的大合唱……我要用民族的特色,新的技巧來寫。”

首演

鄔析零:首演的時間已定在1939年4月13日,因此排練的天數總共約10天,時間不算寬裕。好在大家已提高了識譜能力,更重要的是,大家都親身經歷過那次渡河,觀賞過黃河壯景,又親身與游擊戰士、抗日軍民在呂梁山抗日根據地共同戰斗、生活、工作過,因而對作品所要展示給聽眾的一切,能較快地接受下來。平均每天練一首,4天之后已初步練就合唱、齊唱、輪唱共4首。我們上午練集體的,下午單練獨唱、對唱。由於全隊人員較少,擔任獨唱、對唱的演員都得參加上午的集體練唱。

4月3日,我曾帶著慰問品去魯藝向星海匯報排練進度和計劃。

4月5日,我約請星海來西北旅社審聽和指導。《怒吼吧!黃河》創作中運用的對位法,其變化之豐富,恐怕迄至那時在我國是第一份。我希望他能為我演示指揮如何用手勢引出聲部的交替出現。星海應約於次日來到西北旅社。總譜上列出的伴奏樂隊,按品種說,有小提琴、竹笛、高音二胡、低音二胡、三弦、口琴、鑼、鼓、鈸、竹板、木魚共11種,其中低音二胡是魯藝自制的,用裝過煤油的洋鐵桶作為二胡的共鳴箱,這些樂器是盡延安所有的。

我隊(抗演三隊)約三十人已經全部投入合唱隊,是星海動員魯藝音樂系師生組成樂隊協助我們演出。樂隊中有向隅、李煥之、李鷹航、李凌、梁寒光、汪鵬等。可能我隊彈三弦的楊志遠也參加了樂隊。我因忙於排練聲樂部分,分不開身,樂隊的伴奏商請星海替代。

4月12日,抗演三隊的大部分參加合唱的演員到魯藝與樂隊合樂,算是預演。我隊與魯藝音樂系師生之間的合作非常融洽、順利。

4月13日上午,繼續合樂訓練,下午七時在陝公(大禮堂)開延安第一次音樂大會。

這是抗演三隊向延安各界的告別演出,也是延安空前的音樂晚會。那天,擔任男聲獨唱的是田沖,擔任朗誦的是光未然,擔任三弦伴奏的是李鷹航,擔任二重唱的是史平和劉晨暄,擔任女聲獨唱的是蔣旨暇,擔任說白的是胡丹沸。

1939年鄔析零指揮抗演三隊成員排練《黃河(大合唱)》

大幕拉開前,演員的心情十分激動。當舞台上響起“朋友,你到過黃河嗎?……”的洪亮詩句時,不久前我們曾經經歷過的渡河情景出現在面前,那是一幅驚心動魄的活的圖畫。不過,在舞台上當我們唱起“劃喲!劃喲……”時,我們已不再是渡船上的乘客,我們就是劃槳的、掌舵的黃河船夫,包括那位老艄公,他現在也在我們隊伍裡,我們唱的就是黃河船夫號子。我們唱的時候感情是那樣地投入,忘記了我們是在舞台上,忘記了台下還有聽眾,直到唱完,台下發出狂熱而持久的掌聲,我們才猛醒過來。

《黃河》第一首是《黃河船夫曲》,第二首是《黃河頌》,第三首是《黃河之水天上來》,第四首是《黃河對口曲》,第五首是《黃水謠》,第六首是《黃河怨》,第七首是《保衛黃河》,第八首是《怒吼吧!黃河》。田沖登台演唱《黃河頌》。這首歌從內容到形式以及感情內涵是十分深遠的,曲作者不容易譜好,演唱者也不容易完滿地表達出來。這是一首英雄式的抒情壯歌,田沖用他善於控制氣息的歌聲,准確地表達了曲作家的要求,對作品作了相當好的詮釋。

《黃河之水天上來》是光未然親自吟誦的。舞台上的燈光暗了下來,一束聚光照亮了詩人的上半身。他身披黑色的大氅,遮住了他負傷的手臂,顯得那樣的英武瀟洒。隨著吟誦的節奏,他揮動單臂。吟誦者高吟低哦,速度有張有弛。聽眾席上一片安靜,個個側耳傾聽,心情隨著吟誦的聲調上下起伏,隨著詩句,走進詩中描述的情景。聽眾們陶醉了。

這一場演出,給延安觀眾留下了深刻的印象,也永遠記在我們的心頭。

冼星海多年后在他增訂的《黃河大合唱》五線譜的總譜本上,還提到了這場他稱之為空前的《黃河大合唱》首次演出。

張穎(魯藝學員):《黃河大合唱》第一次演出是在延安的大禮堂(陝北公學大禮堂)。那時候魯藝凡是懂音樂的人,幾乎都參加了。不過,當時魯藝剛剛辦學,師生也沒有多少人。但觀眾可不少,因為那時候在延安文化活動非常少,只要有演出,基本上禮堂全部坐滿。當時,在禮堂演出不多,因為比較麻煩,還要布景什麼的。能在大禮堂演出,說明《黃河大合唱》首演是非常正式且隆重的。演出效果,應該說還是非常轟動的。當時覺得真是不容易,唱這麼一個有好幾段的大型合唱作品,其中有男中音獨唱、女高音獨唱,還有四部合唱。唱四聲部合唱是第一次,我們原來也有過合唱,一般是二聲部合唱。平常更多的時候是齊唱。所以對於這個,冼星海一開始也沒有信心,不知道能不能演出效果。樂隊說起來都很可笑,根本就沒有什麼樂器,我記得有二胡,有一個三弦,有一個鑼、一個鼓,李凌會拉小提琴,就又加上小提琴,差不多就是有什麼樂器上什麼,甚至鐵桶都上了,那個時候的樂隊就這麼“臭”。

李凌(首演樂隊隊員、音樂評論家、《新音樂》主編):星海對於溫柔、哀怨、憂郁,好像是沒緣分的。《黃水謠》雖然沒有《黃河怨》那樣吃力,但其成功遠不及《黃河船夫曲》及《怒吼吧!黃河》。

《黃河對口曲》仍有其質朴清脆的感情。

《黃河怨》,他是花了心力的,他在刻畫這首歌曲的情感設計上用了許多功夫,層次起伏,布置講究,特別是因景動情及悲憤的地方,非常到位。這首歌曲由某些才藝差一些的演員來表演,是很難勝任的。但(如果是)一個名手,則會把它表演得很出色。

與其說星海缺少纖細柔情的抒寫才能,倒不如說他更切合於體現壯麗強烈的場合。

早期傳播

從1939年4月13日《黃河大合唱》首演至1945年9月15日抗戰勝利,作品主要的傳播方式是演出與出版傳播,隨著各地抗日歌詠運動轟轟烈烈開展和《新音樂》等進步刊物的發行,《黃河大合唱》很快傳遍祖國各地,成為最為廣泛流傳的抗戰名曲。與此同時,作品也流傳到海外。

鄔析零:1939年4月16日,抗演三隊在延安生產運動總結晚會上第二次演出《黃河大合唱》。之后,我離開延安再次赴前線、敵后。行前,我到魯藝向前輩和朋友辭別,星海給了我一張他的簽名照片。

4月末5月初,我們將《黃河大合唱》的歌聲第一次帶出延安,傳播於晉西南、晉東南、洛陽以至太原。

李煥之:1939年4月,當時為慶祝即將到來的魯藝建院一周年,在全學院的范圍內組成了一支100多人的大合唱隊排練《黃河大合唱》。

1939年5月11日,《黃河大合唱》在冼星海的親自指揮下於中央黨校大禮堂演出。毛主席和黨中央領導同志出席了這場音樂會。演出之前,他再三囑咐隊員們:“要盡情歌唱我們偉大的中華民族,要把我們的全部感情貫注到歌聲中去。”

晚會由冼星海親自指揮,他身著灰色上衣,短褲,腳踏草鞋,揮動著有力的雙臂,表情激昂,猶如在指揮一場緊張、激烈的戰斗一樣。

在合唱隊前面,有一支人數不多的伴奏樂隊也全神貫注地演奏著。樂譜是星海按照當時的樂器條件而編寫的伴奏總譜。在當年物質條件極其缺乏的延安,要組成一支完備的樂隊是根本談不上的,只能是有什麼樂器都盡量地用上,除了三四把小提琴外,就是二胡、三弦、笛子、吉他、口琴和一些打擊樂器。沒有譜架,就用木板搭起來當譜架﹔沒有低音樂器,就自己動手制作,幾位從廣東來的同志就曾動手把洋油桶改造成低音胡琴。這可是一把“新式樂器”,它發出雄渾並帶有金屬共鳴般的聲音。再看低音胡琴的側面,還有一具“新式樂器”—一個大號的搪瓷缸子,這個搪瓷缸子是我路過廣州時買的一隻瑞士產品,每天我都系在腰帶上。星海看中了它,並將合唱隊員們吃飯的勺子收集一大把放進這個大瓷缸裡。

當開頭的朗誦詞朗誦完最后一句“那麼你聽吧”的時候,星海手臂一揮,我就奮力搖晃著這具“新式樂器”,“嘩啦,嘩啦”之聲與管弦鑼鼓齊鳴,發出像那呼嘯奔騰的浪濤吼聲,這聲音配合著合唱隊“嗨喲,劃喲”的雄壯歌聲,烘托出萬馬馳騁之勢。

1939年《黃河大合唱》演出樂隊成員合影。前排左起:梁寒光、向隅、汪鵬、李煥之、白韋、庄映、朱榮輝、時樂濛、陶劍心﹔后排左起:李凌、諶亞選、韋虹、羅浪、李鷹航等

演出十分成功,在全場雷鳴般的鼓掌聲中,毛主席站起來大聲地說:“好!很好!”並緊緊地握住冼星海的手,星海激動得一句話也說不出來。

張穎:當時在延有好幾個學校,“抗大”“陝公”“女子大學”,等等,一大批,光是給這些學校的干部就演出了很多場。

李凌:在傳播革命歌曲的同時,我們還不斷組織群眾性的歌詠團體,並且在重慶公演了《黃河大合唱》,公演的那天,劇場裡觀眾爆滿,就連通道上也是人擠人。大合唱由明敏指揮,光未然親自擔任朗誦,趙沨演唱《黃河頌》,趙啟海、趙保定演唱《黃河對口唱》,瞿希賢用風琴伴奏。演出期間,劇場裡群情激昂,國民黨的一些特務本想尋舋搗亂,結果硬是被劇場裡的氣氛震懾住了,什麼也沒敢干。

嚴良堃:1940年初,我當時在“孩子劇團”,1940年初住在重慶郊區金剛坡下的“全家院子”,春夏之際又搬到了土主場。每個月《新音樂》出版后,“孩子劇團”就派人翻山到重慶城裡去買回來,大家按照譜子排練。開始時,是把譜子抄在報紙上,貼在牆上讓大家看著唱。到土主場后,就由我刻鋼版,蔣肇賡油印,裝訂成一本,大家拿著歌本排練。《黃河大合唱》我們是排練一段,就在鄉下演出一段﹔《新音樂》上都登完整了,我們就演出了全部的作品。我們“孩子劇團”的活動主要是在農村,演唱《黃河大合唱》一般也是在農村。到村頭用木板搭一個台子,或找到一個比較高的土台子,就開始演唱,除了演唱歌曲,還演出戲劇、歌舞等。來看我們演出的有農民,也有因戰爭遷到農村的機關職工和學校學生,沒有座位,也不用買票,就站在那裡聽。那時的條件很艱苦,使用的樂器比較簡單,有什麼就用什麼,演出《黃河大合唱》時的樂器有腳踏風琴、二胡、口琴、笛子,還有鑼鼓家伙。

我們的演出陣容還不錯,一共有60多人,除了十來人的小樂隊,演唱人員有50多人。一般都是演唱全部作品,有獨唱、合唱和每段前面的朗誦,但很少演出《黃河之水天上來》這一段。有時因為沒有獨唱演員,就不唱《黃河怨》。我當時除了當指揮,也唱過獨唱,前面講的演唱《黃河頌》的事就發生在那個時候。合唱部分我們唱的是四部混聲合唱,因為那時我們較大的團員都已經十六七歲,有的男孩子已變了聲的,能唱男低音、男高音聲部。

首演《黃河大合唱》的具體時間記不大清了,好像是在春夏之交,或是初夏。那時重慶也有一個合唱團,是由李凌他們組織的,他們常在城裡演出。有一次,這個合唱團由詞作者光未然親自擔任朗誦,趙沨唱《黃河頌》,指揮是李廣才。有人講,《黃河大合唱》是由我們“孩子劇團”在重慶首演的,說我們比李凌他們團的首演時間早。我覺得誰是“首演”並不重要。

鄔析零:1939年4月末5月初,光未然第一次將《黃河大合唱》原作帶出延安,在重慶首次正式出版。(《黃河大合唱》早期得以廣泛傳播,刊物與圖書形式的樂譜出版發揮了信息傳輸的主要作用。當然,早期在延安已有油印本流傳,但通過出版渠道發行樂譜,真正使《黃河大合唱》走向全國與海外—整理者注)

李凌:我認識馬思聰的時間是1939年10月,那時候我們都剛到重慶不久。他當時在中蘇文協創辦的中華交響樂團擔任指揮及演奏,第一次見面的時候,我就給他帶去了《黃河大合唱》等作品,思聰看了以后很感動,認為冼星海在延安是可以大顯身手的。

我們辦《新音樂》(主辦方新音樂社,成立於1939年10月15日)會拿出較多的篇幅,及時向國統區的人民介紹解放區的革命歌曲,像冼星海的《黃河大合唱》等。

嚴良堃:《黃河大合唱》這部偉大的作品,在當時中國的革命戰爭和藝術建設中起了重要作用。在我們演唱全部作品之前,《黃河大合唱》的很多段落已經在重慶地區,以及更大的范圍內廣泛流傳。那時因敵人常在城市轟炸,很多機關和工廠都搬到了鄉下,我清楚地記得,在從城裡回駐地的路上,經常會聽見《黃河大合唱》的歌聲。有時從山頭上傳來高亢的男高音:“我站在高山之巔,望黃河滾滾……”有時田間會飄蕩著清亮女聲:“黃水奔流向東方,河流萬裡長……”甚至國民黨的憲兵操練時,都會整齊地唱著:“風在吼,馬在叫,黃河在咆哮,黃河在咆哮!”要知道,那時候國民黨憲兵是抓共產黨的,可他們唱的卻是從延安傳來的歌曲,可見《黃河(大合唱)》的流傳之廣和對人們影響之深。

結語

誕生於戰火硝煙中的《黃河大合唱》之所以成為經典,最重要的一點還是在於作品蘊藉與表現了中華民族在艱難存亡時刻表現出的偉大抗戰精神。具體來說,有“百折不撓、堅忍不拔的必勝信念”,體現在《黃河船夫曲》“咳!劃喲!嗨!劃喲!不怕那千丈波浪高如山!不怕那千丈波浪高如山!行船好比上火線,團結一心沖上前!”以及《保衛黃河》“我們抱定必勝的決心,保衛黃河!保衛華北!保衛全中國!”等堅定、高亢、充滿動力的歌聲中﹔有“天下興亡、匹夫有責的愛國情懷”,體現在《黃河頌》“我們祖國的英雄兒女,將要學習你的榜樣,像你一樣的偉大堅強!”等對中華民族優秀文化精神繼承的承諾中,體現在《黃河之水天上來》中《滿江紅》慷慨激昂的“待從頭、收拾舊山河,朝天闕”的忠國憤敵的旋律裡﹔有“視死如歸、寧死不屈的民族氣節”,體現在《怒吼吧!黃河》中“誓死同把國土保!”的錚錚誓言中﹔有“不畏強暴、血戰到底的英雄氣概”,體現在《黃河船夫曲》“再和那黃河怒濤決一死戰!”的宣言中﹔等等。不僅編撰者有此感受,《黃河大合唱》首演指揮也在回憶中感慨地說:“這一曲‘黃河船夫號子’,充分表現出我中華民族的雄偉氣魄、堅定信心和不屈不撓的戰斗精神……”

周恩來在延安聽后,為冼星海欣然題詞:“為抗戰發出怒吼,為大眾譜出呼聲!”時至今日,《黃河大合唱》已經成為公認的中國乃至東方世界反對法西斯主義而發出的時代怒吼,更成為中華民族偉大抗戰精神的聲音符號與音響圖騰。作品不斷演出傳播,也不斷激勵著愛好和平、反對侵略、奮進向上、不懼斗爭、勇於勝利的一代代中華兒女。

[本文是教育部人文社會科學研究一般規劃項目《中國交響樂口述史料(1949—1989)的搶救性採集整理與研究》(19YJA760012)階段性成果]

整理者:山西師范大學藝術學教授、博士生導師,全國音樂口述史學會秘書長

來源:《百年潮》2025年第9期