陳望道的語言學研究

1952年,陳望道先生(前排右二)與復旦大學新聞系教師在新聞館前合影

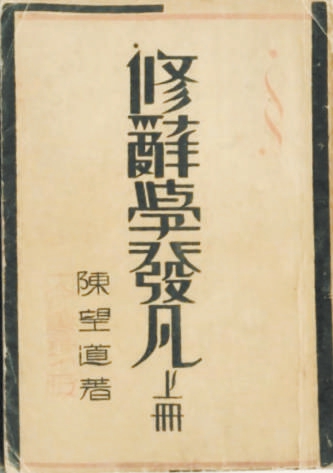

陳望道著《修辭學發凡》(大江書鋪出版)

陳望道先生(1890—1977)是浙江義烏人,原名參一、融,筆名甚多,發表語言學方面的文章時曾用雪帆、張華、南山等。他出生於一個農民家庭,六歲至十六歲在鄉間念私塾,后就讀於義烏繡湖小學、金華中學、浙江之江大學,1915年赴日留學,先后在東洋大學學習文學、哲學,在早稻田大學和中央大學學習法律。1919年5月,陳望道回國,任浙江省立第一師范學校語文教員。1920年5月,應陳獨秀之邀到上海編輯《新青年》雜志,並參與馬克思主義研究會(即上海共產主義小組)和C.Y.(即共產主義青年團)的籌建工作。1923年至1927年,任上海大學中文系主任、教務長、代理校務主任、代理校長等職。1927年至1931年7月,任復旦大學中文系主任(1920年9月起,陳望道便在復旦大學中文系任教)。1933年7月至1934年2月,在安徽大學教授文藝理論。1936年,任廣西大學文法學院文學系主任。1937年8月,陳望道返回上海,在文化界聯誼會做抗日工作。1940年,到遷校於重慶北碚的復旦大學,先任教於中文系,后任新聞系主任、訓導長。

新中國成立后,陳望道曾任華東軍政委員會文化教育委員會副主任兼文化部部長、華東高教局局長、復旦大學校長、民盟中央副主席等職。在社會科學工作方面,他曾任中國科學院哲學社會科學部常務委員,國務院科學規劃委員會語言組副組長,上海市哲學社會科學學會聯合會主席,上海新文字工作者協會會長,上海市語文學會會長,上海市普通話推廣委員會副主任,《辭海》修訂版總主編,《中國語文》《語言研究》編委等職。

陳望道在語言學領域的成就,可概括為進步語文活動、修辭學研究、語法研究三個方面。

自從1920年9月到學校任教,陳望道就注意用新的立場、觀點、方法進行新文學和語言文字學的研究。他認為以熟讀和模仿為主、“隻可意會,不可言傳”的傳統語文教學缺乏科學性、效率低下,極力主張改革。為此,他發表了許多文章,對白話文的發展,對建立在白話文基礎之上的新文藝的發展,起到了促進作用。

陳望道是最早提倡使用新式標點符號的學者之一。1918年,他發表了《標點之革新》一文,緊接著又發表了《新式標點用法》《點標論之二·點標之類別》等論文,推動了新式標點的使用和普及。1922年,他出版了《作文法講義》(上海民智書局出版),這是指導青年習作的通俗讀本,也是中國第一部系統講解作文法的著作,該書對文章的“構造”“體制”“美質”,作了精辟的論述和講解,與而后出現的同類著作相比,具有鮮明的特色,頗受讀者好評。1934年6月,陳望道、陳子展、胡愈之、葉聖陶、沈雁冰、樂嗣炳等人針對社會上出現的“文言復興”,發動了“大眾語運動”。他們堅決反對重新提倡文言文,並且系統梳理現行白話文中存在的問題,如跟群眾的活語言有所脫離等,從而提出白話文必須進一步接近活的語言,主張建立真正以群眾語言為基礎的“大眾語”和“大眾語文學”。這場極其熱烈的語文論戰,促進了文學語言的大眾化和大眾語文學的發展,也為拉丁化新文字運動打下良好的基礎。在論戰期間,陳望道發表了《關於大眾語文學的建設》《建立大眾語文學》《這一次文言和白話的論戰》《大眾語論》《怎樣做到大眾語的“普遍”》《文學和大眾語》等文章,對大眾語的建立提出許多科學性、建設性的意見﹔他還在1934年9月創辦了一個實踐大眾語理論的刊物——《太白》半月刊,與林語堂為迎合保守勢力而創辦的《論語》《人間世》等刊物相抗衡。《太白》半月刊的出版發行,壯大了大眾語運動的聲勢,擴大了大眾語運動的影響。

1938年起,陳望道積極提倡拉丁化新文字運動,發起成立“上海語文學會”“上海語文教育學會”等進步語文團體,並支持“上海新文字研究會”這一群眾性的文字改革組織。作為上海戰時語文運動的主要組織者和領導者,陳望道親自主編由地下黨創辦的《每日譯報》的“語文周刊”,還經常在拉丁化新文字運動的理論刊物《中國語文》上發表文章,在進步文化團體舉辦的活動上發表演講。1939年11月,他以“上海語文教育學會”的名義發起為期十天的“中國語文展覽會”,對廣大群眾進行愛國主義教育,宣傳文字改革。這一時期,他發表了《中國語文的演進和新文字》《中國拼音文字的演進》《拉丁化北音方案對讀小記》《語文運動的回顧與展望》《從“詞兒連寫”說到語文的深入研究》等文章,並編制了《拉丁化漢字拼音表》(1938年6月由開明書店出版),對語文運動的發展,作出了重大貢獻。

新中國成立后,陳望道大力支持文字改革和普通話推廣工作,多次參與有關會議並提出寶貴意見。現代漢語規范化工作中,他為確立“以北京語音為標准音、以北方話為基礎方言、以典范的白話文著作為語法規范”的現代漢民族共同語的科學概念,作出了積極貢獻。

在我國修辭學研究史上,陳望道也佔有重要地位。他在談到自己從事修辭研究的緣起時說:“‘五四’文學革命提出打倒孔家店,主張用新文學代替舊文學,用新道德代替舊道德。許多學生不會寫文章,問我文章怎麼作,許多翻譯文章翻得很生硬,於是逼我研究修辭。”陳望道認為,自古以來,中國的不少文人都在修辭上下了很大功夫,卻一直沒有完備的修辭著作問世,於是,他開始對修辭學進行科學的、系統的研究。他先是開設課程、編寫講義,通過教學實踐,不斷補充、修訂﹔1931年7月起,又專事修辭學研究,歷時一年完成《修辭學發凡》(1932年由上海大江書鋪出版)。《修辭學發凡》分為十二篇,觸及修辭學的方方面面,若論其特點,一是引例豐富,所引用書籍約二百五十部、單篇詩文約一百七十篇,文言、白話兼收並蓄﹔二是歸納系統、闡釋詳明,在大量語言材料的基礎上,對漢語語文中的修辭方式作了系統、詳盡的分析。陳望道在談及此書的寫作目的時說:“(這本書)是‘想將修辭學的經界略略畫清,又將若干不切合實際的古來定見帶便指破’。除了想說述當時所有的修辭現象外,還想對於當時正在社會的保守落后方面流行的一些偏見,如復古存文,機械模仿,以及以為文言文可以修辭,白話文不能修辭,等等,進行論爭,運用修辭理論為當時的文藝運動盡一臂之力。”這些目的,都相當完滿地實現了。《修辭學發凡》創立了我國第一個科學的修辭學體系,開辟了修辭研究的新境界。文學史家劉大白認為,正如《馬氏文通》是我國第一部系統的語法著作,《修辭學發凡》是我國第一部系統的修辭學著作,“書中既引古人文章為証,並及今時通用語言,不但可以為通文者之參考印証,而且可以為初學者之津梁”。(《修辭學發凡》的序言)

除了《修辭學發凡》,1924年起,陳望道還陸續發表了《修辭隨錄》《修辭學在中國之使命》《修辭學的中國文字觀》《修辭與修辭學》等文章﹔新中國成立后,他作過多次修辭研究的主題演講,對普及修辭學知識、促進修辭學研究、提高群眾的語文水平,起到了助推作用。

陳望道在語法研究方面的貢獻,首先是1938年在他主編的《每日譯報》“語文周刊”上發動了一場中國文法革新的討論。他之所以要發動這場討論,是因為《馬氏文通》問世后出現的語法研究上的模仿時期基本結束,締造時期已然開始﹔但是“締造艱難,也很容易分歧,想由商討來融合各種特見,來解決締造上種種基本問題”(《中國文法革新論叢》的序言),“推動語文學術接近科學一點”,以建立一個合乎漢語語言實際的符合妥帖、簡潔、完備三個條件的語法體系。這場討論一直進行到1941年,歷時三年之久﹔其間,陳望道發表了十多篇文章,對漢語語法的革新問題表明了自己的看法。他從方法論上批判了自《馬氏文通》問世后,一直存在於語言學界的機械模仿、生搬硬套的毛病,明確提出“根據中國文法事實,借鏡外來新知,參照前人成說,以科學的方法謹嚴的態度締造中國文法體系的動議”以及“從事實締造學說,拿事實驗証學說”的原則。根據漢語自身的特點,陳望道最先提出用功能的觀點和方法來研究漢語語法,並對功能的觀點和方法作了比較全面的闡發。他說:“從分析漢語的文法事實來看,我們認為必須打破和改變以形態為中心的研究法,而可以採用功能的觀點和方法來進行研究,即著眼於語文的組織和詞語在組織中的作用,從組織成素與成素之間的聯系和關系來考察文法現象,探求文法規律。”他還對語文的標記(一般稱“符號”)性質進行探討,通過研究我國古代學者的語文標記論以及瑞士語言學家索緒爾的語言符號理論,進一步吸納了索緒爾注重語言符號之間關系研究的合理因素﹔這一點,對漢語語法理論的建設和研究,也是十分有益的。陳望道在《中國文法革新論叢》的序言中提到討論的總傾向:“讀這革新論叢的人當能看出這裡的准繩和以前的准繩不同。以前幾乎都奉《馬氏文通》的體系為准繩,多少聰明才智之士都在馬氏的體系之中盤旋穿插,不敢超越范圍。即使感到削足適履或郢書燕說,也止在不超越范圍的范圍之內略提異義,略加修正。這次討論卻以文法事實為准繩,完全根據文法事實立言,不問是否超越范圍。這不是我們敢於對馬氏的不朽以白眼相看,只是我們未能固步自封。”這場討論涉及的范圍非常廣,凡是與建立語法體系有關的問題,差不多都涉及了﹔盡管最終並未取得統一的意見,對日后的漢語語法研究仍具有啟發作用和參考價值。

1977年,八十七歲高齡的陳望道在病榻上完成了最后一部著作《文法簡論》的定稿工作(1978年由上海教育出版社出版)。《文法簡論》的篇幅不長,共分七章、近八萬字,但通觀全書可知,這是陳望道基於幾十年來漢語語法研究的一個系統而概括的總結,不乏對三十年代末四十年代初的一些意見的重述或進一步闡發。該書對詞類的相關問題,用了較多筆墨,既講了詞類的區分准據,又講了漢語詞類的具體區分。陳望道將漢語的實詞分為體詞、用詞、點詞、副詞四大類﹔體詞中又包括名詞、代詞,用詞中又包括動詞、形容詞、斷詞、衡詞,點詞中又包括數詞、指詞。虛詞則分為介詞、連詞、助詞、感詞四大類。至於句法,講得比較簡單,值得注意的是陳望道對復合謂語的認識與眾不同,他將復合謂語分為並列復合謂語、順遞復合謂語、接合復合謂語、提帶復合謂語四種﹔關於“提帶復合謂語”,他在1973年以“復旦大學語言研究室”的名義,單獨出過一本小冊子。香港三聯書店再版《文法簡論》時曾評價道:“本書篇幅雖然不大,但較全面地提出一些漢語文法學的重要問題和見解,是繼《修辭學發凡》之后又一部重要學術著作。”

陳望道從事學術活動、教育工作長達六十年,一直站在時代最前沿,涉及哲學、政治學、社會學、法學、邏輯學、美學、文藝理論等社會科學的各個領域,不愧為“中國新文化的拓荒者”。

(來源:《北京晚報》2025年10月13日)