信仰之花永不凋

追憶方志敏烈士

江西省上饒市懷玉山清貧園內的清貧碑。 圖片來源:視覺中國

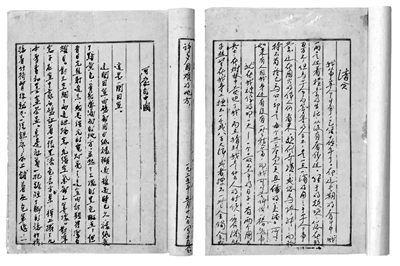

方志敏《可愛的中國》和《清貧》手稿。 資料圖片

九十年前,一個血雨腥風的凌晨,南昌下沙窩,一個偉岸的身影,邁著沉重的腳步,衣衫襤褸卻正氣凜然,步履蹣跚卻目光堅定,戴著腳鐐手銬卻高昂著不屈的頭顱,他眺望著贛江對岸的青山,向這片摯愛的土地作最后的訣別。

他就是偉大的無產階級革命家、軍事家、杰出的農民運動領袖,土地革命戰爭時期贛東北和閩浙贛革命根據地的創建人方志敏。他犧牲時年僅三十六歲,其生命停止在最好的年華,其精神永垂不朽。

一

方志敏出生在江西省弋陽縣的一個普通村庄,山上樹木茂盛,小河彎彎曲曲穿林而過,田野間綻放多彩的花朵。他曾從遠處眺望自己的村庄,感嘆自己不是一個文學家,不能將眼前的美麗描寫出來。然而,也是在這片土地上,他自幼目睹了百姓疾苦、列強欺凌與封建統治的腐朽,心中就此埋下了革命的火種。

1922年,青年時期的方志敏在上海求學時,看到法國公園門口“華人與狗不准進園”的牌子,頓感奇恥大辱,更痛惜中華民族的悲慘命運。九年后,他在贛東北蘇維埃政府所在地橫峰縣葛源鎮,親自籌建了列寧公園,讓中國的勞動群眾有自己的公園休閑娛樂。園內景點頗為齊全,六角亭、荷花池、游泳池、棗林等錯落其間,雖然公園規模不大,卻是我們黨歷史上最早建造的人民公園。

在那積貧積弱、任人宰割的山河破碎年代,無數仁人志士苦苦探求救國道路、追尋光明,隻為我們可愛的祖國。

1935年1月,方志敏在率紅十軍團北上抗日途中不幸被俘。面對敵人的嚴刑逼供,他始終大義凜然,堅貞不屈。在被關押的六個多月時間裡,鐐銬鎖得住他的身軀,卻鎖不住他的鋼鐵意志和堅定信仰。方志敏克服了種種困難以及病痛折磨,在獄中寫下了近十四萬字的文稿和信件,寫就了《可愛的中國》《清貧》等千古絕唱。

在《可愛的中國》中,方志敏寫道:“假如我還能生存,那我生存一天就要為中國呼喊一天﹔假如我不能生存——死了,我流血的地方,或者我瘞骨的地方,或許會長出一朵可愛的花來。”

英雄城南昌,在他捐軀的地方,建起了方志敏廣場。廣場周邊繁花似錦,在陽光的沐浴下愈發絢爛奪目。昔日荒涼的下沙窩,如今已是一派繁榮景象。

我居住在下沙窩,時常來到方志敏廣場,佇立在雕像前,仿佛看見方志敏在獄中借著鐵窗透進的月光寫作的身影,在粗糙的草紙上寫下“中國一定有個可贊美的光明前途”。如今,眺望贛江對岸,高樓林立,車水馬龍,霓虹閃爍。江面上,游輪穿梭,汽笛聲聲,展現著城市的蓬勃生機﹔岸邊的贛江市民公園內,人們載歌載舞,臉上洋溢著幸福的笑容。這一切,不正是方志敏烈士當年所盼望的嗎?

二

我一直渴望探尋當年方志敏浴血奮戰過的懷玉山,去年終於如願以償。站在清貧園豐碑前,仿佛有一縷流芳千古的清風拂過心間,一股清澈的精神甘泉浸潤靈魂,一種無窮的力量在血脈中激蕩,這無疑是一場震撼心靈的朝聖。

當年,方志敏率領的紅軍北上抗日先遣隊歷時六個多月,轉戰五千六百余裡,先后經過四省四十余縣的廣闊區域,展開大小戰斗上百次,以萬余將士吸引、調動和牽制了敵軍二十萬之眾,為紅軍實施戰略轉移作出巨大犧牲。

1935年1月,方志敏在懷玉山被敵人圍困,他已經七天沒有吃飯,餓得走不動路,凍得發抖,每晚都難以入睡,但他依然鼓勵自己:“吃不得苦,革不得命,苦算什麼,愈苦愈要干,愈苦我越快樂。”被俘當晚,他在自述中仍堅定地寫下:“我已認定蘇維埃可以救中國,革命必能得最后的勝利,我願意犧牲一切,貢獻於蘇維埃和革命。”

究竟是何等力量讓他如此抉擇?為著革命理想,放棄錦衣玉食,甚至強忍拋妻別子之痛。方志敏犧牲時,女兒方梅僅三歲。她出生時,因革命工作需要,父母將這個哭聲細弱如小貓的女娃寄養在當地百姓家中。方志敏偶爾抽空回村看望女兒,眼見患病的女兒痛得撕心啼哭,這位鐵血革命者的眼淚也不禁直流。1934年夏,是他與女兒的最后一次見面。那天傍晚,他抱起2歲的方梅親了又親,轉身的剎那,便成了永別。多年后,方梅21歲時,母親送給她一本父親寫的《可愛的中國》,她第一次觸摸到父親的文字。“從此,我懂得了‘祖國’的意思——祖國,就是生養了我們、值得像父親那樣的千千萬萬烈士用生命去保護的母親!”

視死如歸,向死而生,這是信仰的力量!為了追求人民解放和民族獨立事業,實現心中的理想,方志敏毅然走上革命道路,用鮮血和生命向黨宣誓,詮釋了先國后家的高尚情懷,用慷慨悲歌的人生,譜寫了民族的血脈精魂。這是一股充盈於天地間的英雄氣概和超越自我的偉大情懷!

三

踏著先烈的足跡,我來到方志敏曾經工作過的中共贛東北特委舊址。當年,在艱難困苦的環境中,他領導了轟轟烈烈的土地革命斗爭,始終堅守著自己的革命信仰。他帶領的軍隊紀律嚴明,與百姓同甘共苦。他組織人民打土豪、分田地,讓無數窮苦大眾在黑暗中看到了希望的曙光。

方志敏關心百姓疾苦,對自己卻十分苛刻,他決不允許為自己“開小灶”,盡管身患嚴重的肺病,甚至吐血,卻堅持與同志們一起吞嚼難咽的苞粟和菜根。身為閩浙贛省蘇維埃政府主席,方志敏始終過著“一床薄被、一盞油燈”的簡朴生活。他不僅身體力行地堅守清貧,還要求家人嚴格恪守公私分明的原則。

方志敏被捕后,敵人隻在他身上搜到一塊表和一支自來水筆。國民黨士兵根本不相信:“你騙誰,像你當大官的人會沒有錢?”可就是這樣一位“經手的款項總在數百萬元”卻“一文不名”的革命者,在敵人的威逼利誘面前,筆尖流淌出的文字比黃金更耀眼:“清貧,潔白朴素的生活,正是我們革命者能夠戰勝許多困難的地方!”

在方志敏的物質觀中,“清貧”不是一般意義上的貧寒,不是一貧如洗、家徒四壁、食不果腹、衣不蔽體的生活狀態,而是為黨的事業和人民群眾的利益甘於清苦的一種精神境界。這種清貧的風骨,是方志敏一生最鮮明的品格風范,是其大義擔當的生動寫照,也是中國共產黨人永志不忘的紅色血脈。

南昌市梅嶺山腳下的方志敏烈士紀念園,墓地四周草木森森,香樟挺拔、青鬆蒼勁、箭竹蔥郁,山花爛漫點綴其間。每到清明時節,省市黨員干部與南昌市民紛紛前來瞻仰。白發蒼蒼的老者帶著孫輩,深情講述往昔的紅色故事﹔系著紅領巾的孩子,將親手制作的紙花輕輕擺放在墓前﹔求知若渴的青年們,則集體誦讀《可愛的中國》。

物換星移,如今共和國已走過了七十六載春秋。今日之中國,早已不是當年積貧積弱的模樣,正如方志敏所願:“到處都是活躍躍的創造,到處都是日新月異的進步。”他在獄中暢想的圖景,如今都成為了現實,一個可愛的中國已然屹立在世界的東方。

下沙窩的這朵花,是方志敏生命的延續,是一朵永不凋謝的精神之花。他的精神在這片土地上生根、發芽、開花、結果,滋養著一代又一代的中國人。我仿佛看到他帶著微笑的眼神,微風吹拂下,那朵花似在上下頷首、左右搖擺,那一定是他在熱忱地致敬,鼓舞著我們勇毅前行。

(來源:《中國紀檢監察報》2025年10月17日)