20世紀五六十年代蘇聯援華成套設備項目再探

﹝摘 要﹞20世紀五六十年代,蘇聯援助中國大批成套設備。這些項目主要集中於中國“一五”“二五”時期,通過中蘇雙方簽訂的協定及相關文件執行,涉及鋼鐵、冶金、煤炭、機械、電力等諸多領域。因項目在具體執行過程中多有變化,且受到中蘇關系破裂、中國自主設計能力提高等影響,經中蘇雙方最終統計確定,蘇聯援華成套設備項目共計304項。這些項目是中蘇關系演變的重要見証,為新中國工業化建設奠定了重要基礎,對新中國經濟發展產生了深遠影響。

--------------------

近些年來,學術界高度關注20世紀五六十年代蘇聯援助中國項目的情況,推出了不少研究成果,提出了很多有價值的觀點。其中,人們較為熟悉的是“一五”時期蘇聯援華的156項工程,已有研究成果也偏重於此。“一五”“二五”時期,蘇聯援華成套設備一共304個項目,對中國國民經濟的發展起了重要的促進作用。雖然學術界已有不少研究成果,但對其總體情況缺乏足夠關注,仍有不少值得深入探討的地方。比如,這些成套設備項目究竟是怎麼來的,有著怎樣的變化,對於我國工業化建設產生了怎樣的作用,等等,都還有進一步深化的空間。筆者曾參與原中共中央黨史研究室與中央檔案館合作編輯出版黨史資料叢書的項目,編輯了相關專題資料叢書,收集了一些蘇聯援華項目的檔案資料。緣此,本文根據檔案文獻資料,擬對20世紀五六十年代蘇聯援華成套設備項目的演變、執行情況再作考察,以期進一步深化相關問題的研究。

一、中蘇關於蘇聯援華成套設備項目的一系列協定

新中國成立后,為了“使中國穩步地由農業國轉變為工業國,把中國建設成一個偉大的社會主義國家”,在以美國為首的一些西方國家採取政治上孤立、經濟上封鎖、軍事上包圍等情勢下,中國與蘇聯等社會主義國家建立了經濟上的親密合作,從蘇聯等社會主義國家大量引進成套設備和技術。其主要是根據1950年2月14日簽訂的《中華人民共和國蘇維埃社會主義共和國聯盟友好同盟互助條約》(以下簡稱《中蘇友好同盟互助條約》),經過反復談判,通過簽訂協定,以貸款或以貨易貨等形式確定、實施的。經過梳理相關資料,截至20世紀60年代初中蘇關系破裂,中蘇雙方圍繞援華項目簽訂了多個協定,涉及蘇聯援華成套設備項目9批、380個左右,具體如下。

第一批項目 1949年12月,毛澤東訪問蘇聯,與斯大林商談廢除舊的中蘇條約、簽訂新約等。1950年2月,《中蘇友好同盟互助條約》和有關協定在莫斯科簽訂。1953年3月21日,中蘇簽訂了蘇聯幫助中國擴大現有電力站和建設新電力站的協定,到4月前,雙方確定的蘇聯援華建設和改建項目共50個。主要有:9個黑色冶金與有色冶金企業,其中包括鞍山鋼鐵公司、本溪鋼鐵公司等﹔9個礦井、1個露天礦(阜新)﹔13個機器制造廠,包括鍋爐制造廠、工具機廠、量具刃具廠、風動工具廠、電纜廠等﹔1個汽車制造廠,即長春汽車廠﹔4個化學廠,包括1個氮肥廠、2個染料廠、1個電石炭氮化鈣廠﹔11個電站,包括豐滿水電站、撫順火電站、阜新火電站、吉林火電站等﹔2個造紙廠,即佳木斯造紙廠與牙克石造紙廠。這些項目涉及冶金、礦山、機器制造、電力等重工業,對於建立起新的工業體系起到了重要推動作用。

第二批項目 以周恩來為團長和陳雲、李富春為副團長的中國政府代表團與蘇方商談,於1953年5月15日由李富春和米高揚分別代表中蘇兩國政府簽訂《關於蘇維埃社會主義共和國聯盟政府援助中華人民共和國中央人民政府發展中國國民經濟的協定》(以下簡稱中蘇協定)確定,協定一共91個項目。主要是:黑色與有色冶金工業、煤炭、石油及化學工業、電站、機器制造工業、國防工業以及其他工業部門,具體包括2個鋼鐵聯合企業、8個有色冶金企業、9個煤礦、3個洗煤廠、1個石油煉油廠、32個機器制造廠、16個動力機器及電力機器制造廠、7個化學廠、10個火力電站、2個醫藥工業企業和1個澱粉廠。此后,中國在研究委托蘇聯設計各項目設計任務書的過程中,就若干項目的技術援助事項,向蘇聯提出了一些補充要求與修正意見。1954年10月12日,中蘇兩國政府達成《對於一九五三年五月十五日關於蘇聯政府援助中華人民共和國中央人民政府發展中國國民經濟的協定的議定書》,作為對前述協定的補充。蘇聯同意援華新建12個企業和改建1個滾珠軸承工廠,包括有色金屬聯合工廠1個、有色金屬加工廠1個、選煤廠1個、煤井2個、熱電站7個。相較於第一批項目,第二批項目種類和數量又有了進一步的擴充。

第三批項目 1954年10月12日,蘇聯領導人赫魯曉夫訪華,中蘇兩國政府簽訂了《中國政府請蘇聯政府增加設計和幫助建設某些企業的備忘錄》等文件。蘇聯新增援華項目15個,包括造船工業7個(渤海造船廠、高速柴油機制造廠、中速柴油機制造廠、哈爾濱蒸汽透平制造廠第二期設計與建設、哈爾濱鍋爐制造廠、魚雷制造廠、在哈爾濱或上海電機制造廠增設船用電機車間)、水力樞紐1個(黃河三門峽水力樞紐工程)、石油工業3個(撫順東露天礦的開採、擴建撫順第二制油廠、煉油設備制造廠)、機械工業1個(新建1個小型拖拉機廠)、有色金屬工業2個(雲南東川有色金屬公司、雲南會澤有色金屬公司)、鋼鐵工業2個(鞍鋼軋鋼擴建、齊齊哈爾特殊鋼廠二期)。

人們經常說的中國“一五”期間蘇聯援華156項工程,就是因為前三批項目總和為156項,即使后來蘇聯援助項目不斷增加,但156項工程的稱謂被延續下來。在156項工程之外,1955年以前,根據中蘇簽訂的協定,蘇聯援助項目還有哈爾濱亞麻廠、新疆烏魯木齊汽車修理廠、遼寧本溪火電站、武漢肉類聯合加工廠、南京肉類聯合加工廠、北京自動電話交換機廠、北京廣播大樓。

第四批項目 1955年3月28日,中蘇簽訂蘇聯援建工業項目的協議確定了16個項目,分屬國防、造船、原材料和制造業等領域。

第五批項目 1955年中蘇通過口頭協議確定了2個項目。

1955年7月30日,一屆全國人大二次會議通過《中華人民共和國發展國民經濟的第一個五年計劃》。1983年,國家計劃委員會(以下簡稱國家計委)根據檔案資料,確定了蘇聯援華156項工程建設情況,就是以蘇聯援華前五批174個項目作為考察范圍的。

第六批項目 1956年1月,中國與蘇聯商量,請求蘇聯幫助中國發展原子工業和國防工業,后蘇聯政府原則同意。4月7日,兩國政府在北京簽署關於蘇聯援助中華人民共和國建設55項新的工業企業的協定和關於修建從中國蘭州到蘇聯阿克斗卡的鐵路以及組織這條鐵路聯運的協定。協定確定蘇聯援助項目55項,包括冶金工廠、機器制造廠、化工廠、發電站和航空工業科學研究所等。在這些援建項目中,國防工業是主要內容,包括米格—19噴氣式殲擊機和圖—16型噴氣式轟炸機生產廠、17個用於飛機制造廠的配套產品生產廠家、2個炮兵系統生產廠家、3個光學儀器廠、8個無線電技術廠家以及操縱魚雷的回轉儀生產廠家等。

第七批項目 1956年9月7日,中蘇兩國政府簽訂協議,確定蘇聯援助項目共12個。

1956年,中國有關部門曾經統計“一五”期間蘇聯援華工業企業的項目數量,計算的方法就是蘇聯援華前三批項目,加上第六批49項(即除去3個非工業的研究所、156項中2個電站2期項目和1個軍工重復項目),共205項。

1957年上半年,中蘇雙方對蘇聯援華項目數量進行了核對。截至當年3月,中蘇通過協議確定的建設項目共計255項,即第一批項目50項,第二批項目91項,第三批項目15項,第四批項目16項,第五批項目2項,第六批項目55項,第七批項目12項,共241個項目。由於2個煤礦附洗煤廠原隻算2項,蘇聯算做4項,1957年又增加了1個高壓輸電線工程,實際上工業項目共244項。1955年以前,中蘇簽訂非工業項目9項,加上1957年3月增加的2個鐵路項目,共11項。也就是說,“一五”時期蘇聯援華項目共255項。

第八批項目 1958年,“二五”計劃尚在制定中,為了不影響蘇聯援華項目的進行,同年5月,第一機械工業部副部長汪道涵率團前往莫斯科,提請蘇聯從1959年開始供應設備的“二五”計劃建設項目進行談判。8月8日,經過商談,中蘇兩國簽訂《關於蘇維埃社會主義共和國聯盟在技術上援助中華人民共和國建設和擴建47個工業企業的協定》。這47個項目,涉及冶金、化學、煤炭、機械制造、木材加工、建筑材料等工業和電站的建設與擴建項目,包括6個冶金企業、3個氮肥工廠、5個露天礦、12個熱電站、1個煉油廠、1個煤加壓氣化車間、3個電纜廠、1個水輪機廠、1個電機廠、1個煉油化工設備廠、1個整流器廠、2個儀表廠、1個大型軸承車間、1個電影照相膠片廠、1個木材水解廠、1個鬆根浸提廠、2個水泥廠等。

第九批項目 1958年11月,由於當時“二五”計劃仍未定案,經中共中央批准,由對外貿易部部長葉季壯為團長的中國代表團在莫斯科與蘇方談判1960年—1962年對蘇進出口貨單和蘇聯援華成套設備項目。1959年2月7日,周恩來訪蘇時同赫魯曉夫簽訂了《蘇維埃社會主義共和國聯盟在技術上援助中華人民共和國建設和擴建工業企業的協定》。這78個項目,涉及冶金、化學、煤炭、石油、機械制造、無線電技術、電機制造、建筑材料等工業企業和電站項目,包括9個鋼鐵工業企業,11個有色金屬企業,14個火力和水力發電站,31個機械制造、無線電技術、電機制造和儀表制造等工業企業,1個露天煤礦和1個煤井(附設洗煤廠),5個石油工業企業,4個化學工業企業,2個水泥廠。

綜上所述,“二五”時期中蘇簽訂協議確定蘇聯援華項目共125項,加上“一五”時期的255項,一共380項。但由於部分項目由成套設備項目調整為單個設備項目等原因,1960年10月15日,國家計委副主任顧卓新在關於蘇聯援助中國的成套設備項目的報告中稱:蘇聯援助中國的成套設備項目,按確定日期,1953年以前確定的為50項,1953年5月15日確定的為91項,以后至1955年零星確定的為39項﹔1956年以后協定的項目為196項,其中1956年為55項,1958年為47項,1959年為78項,零星增加了16項,共計376項。這是20世紀五六十年代蘇聯援華成套設備項目的簽約總數,在實際執行過程中有不少調整變化,主要與中國經濟計劃的制定、確立密切相關,具有中國工業化的顯著特征。

二、蘇聯援華成套設備項目簽約后的變化和核對情況

根據中蘇簽定的相關協定,“一五”“二五”時期蘇聯援華的成套設備項目通過每年分交,多由蘇聯幫助勘察、確址、設計、建設。但由於“一五”“二五”計劃最終確定的時間較晚、建設條件不充分、統計方法不一致、中國自主設計能力逐漸提高、中蘇關系日趨緊張等原因,中蘇簽約的援華項目經常修正,因此,項目及其數量出現了不少變化。

1953年以前,蘇聯援華第一批項目確定后,雖然確定項目情況明確寫入1953年5月15日的中蘇協定,但后來還是出現了一些變動,具體的情況是:牙克石紙廠因為原料來源事先未能充分考慮,不得不在中方向蘇方提出設計后暫時停止設計。營城子銀礦山八號豎井由於煤埋藏量不多,沒有開採價值,不得不中止設計。沈陽飛機修理廠、洛陽航空發動機修理廠、南昌飛機修理廠、株州航空發動機修理廠等4個項目調整為蘇聯援華的第二批項目。鶴崗興安台一號豎井一分為二,興安台選煤廠單列一項。

1953年5月15日中蘇協定確定蘇聯援華第二批項目后,中方先后向蘇聯提出多個備忘錄,對中蘇協定項目提出補充要求與修正意見。如1954年8月提出的備忘錄及其他文件取消了武漢電站,另外將避雷器車間並入西安高壓電瓷廠、將撫順鎂廠並入撫順鋁廠。截至1955年1月,第二批91項合並了4項﹔12月,國家計委批准把91項中的武漢重型工具機廠一期項目與后來批准的二期項目一次建成。

蘇聯援華的第三批至第七批項目,后來也都發生了變動。例如,1957年5—6月,中國向蘇聯商談援華建設項目兩國協議的修改問題,提出撤銷一批項目、縮小一批項目的建設規模和推遲一批項目的建設進度。蘇聯同意中國的提議,雙方開始進行商談。8月14日,國家計委黨組向中共中央、國務院報送《關於修改在第一個五年計劃期間簽訂的蘇聯援助我國建設項目兩國協議的報告》。9月4日、18日,國務院、中共中央先后批准這個報告。12月14日,中蘇雙方在莫斯科簽署議定書及其四個附件。“一五”時期蘇聯援華建設255個項目,其中工業部門項目244項,1957年3月前業經雙方同意早已撤銷10個項目,重復計算的項目13個,談判期間中方又撤回自建項目10個。根據中蘇雙方協定,核定的蘇聯援華工業項目共211個,其中推遲或縮小規模項目98個,撤銷項目45個,“一五”時期蘇聯援華成套設備項目保留下166項。

1957年12月14日中蘇議定書撤銷的45個項目中,民用項目有齊齊哈爾特殊鋼廠(第二期)、會澤金屬有限公司、潞安立井、潞安四號洗煤廠、白土窯立井、興安台二號立井、鵝毛口立井、王石凹立井、平頂山一號立井、撫順礦務局、茂名兩個油母頁岩露天礦、茂名熱電站、金堂熱電站、張掖熱電站、青海西寧熱電站、撫順石油二廠熱電站、四川天然有機合成廠、大同小型拖拉機廠、北京電視中心台、阿克斗卡—蘭州鐵路烏魯木齊—阿拉山口段等。

1958年和1959年初,根據國內建設需要,中國先后向蘇聯提出恢復1957年12月14日中蘇議定書中縮小建設規模或撤銷的21個成套項目。這21個項目,包括10個航空工廠、5個無線電工廠、1個魚雷廠、1個魚雷儀表廠、1個煉油化工廠、1個船用蓄電池廠、1個有機合成廠和1個塑料廠,其中13個是過去未撤銷但縮小了建設規模、提出恢復原定規模的項目,8個是過去已經撤銷又要求恢復的項目。這8個項目包括5個軍工項目和3個工業項目。蘇聯對中國的請求表示同意,但由於蘇方堅持附帶條件,以致后來中蘇關系惡化時這21個項目特別是8個已撤銷又提出恢復的項目,最后並沒有簽署議定書。

1959年以后,中蘇雙方在談判1960年、1961年分交設備中,中國提出請蘇聯供應一部分豎井設備,一開始蘇方表示沒有義務供應,后來主動同意供應一部分設備,將其納入1957年12月14日取消的5個露天礦項目。這樣,蘇方又援助了5個煤炭項目設備,但沒有簽署議定書。

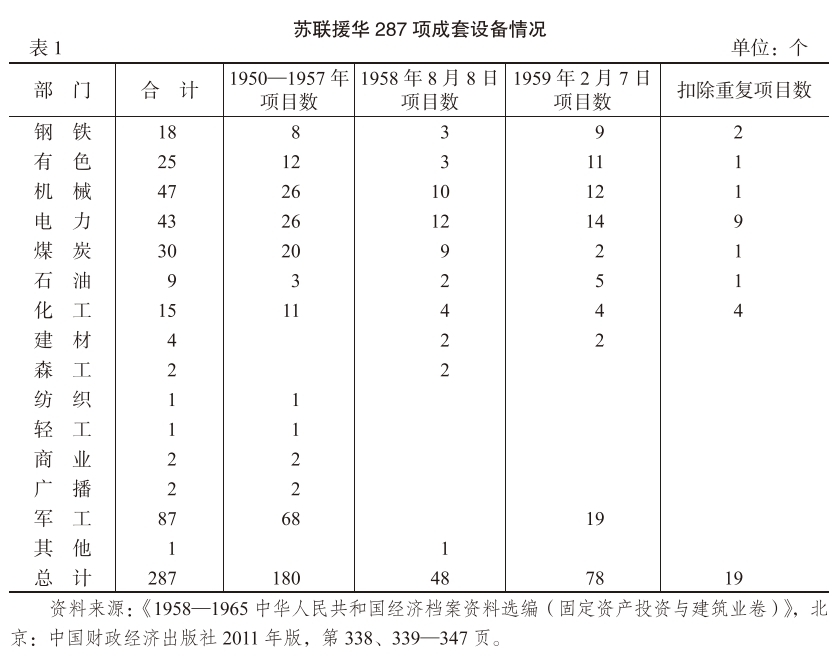

1959年初,國家計委同蘇聯來華進行1960年援華設備分交的專家組,就蘇聯援華建設項目數量和計算方法進行核對,確定蘇聯援華成套項目為287項。採取的計算方法是按照中國所列的建設單位計算,如鞍山鋼鐵公司和大石橋鎂磚廠在協議中是2項,但在中國是1個建設單位,算做1項﹔哈爾濱鋁加工廠前后簽訂過4次協議,但隻算1項﹔江西鎢礦按照協議為1項,但按建設單位為3項。1958年以前簽訂協定的項目為180項。“二五”時期蘇聯援華項目125項中,由於19項是1958年以前項目的后續項目,沒有包括在內,隻計算了106項。另外包括1958年8月3日簽訂的1個軍工項目。以上共計287個項目,具體情況如表1。

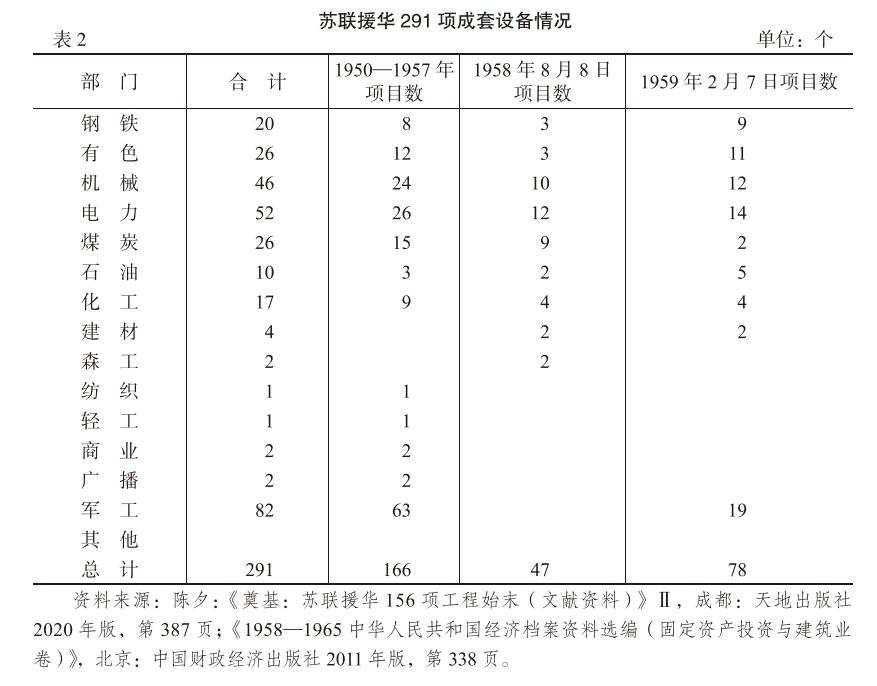

1959年7月,中國駐蘇聯大使館商務參贊處對中蘇建交10年來經貿關系進行了回顧和總結,確定蘇聯援華成套項目數為291項。採取的計算方法是“一五”時期蘇聯援華項目和“二五”時期蘇聯援華項目獨自計算,其中“一五”時期蘇聯援華項目211項,因一些項目取消變為166項,“二五”時期蘇聯援華項目125項。以上共計291個項目,具體情況如表2。

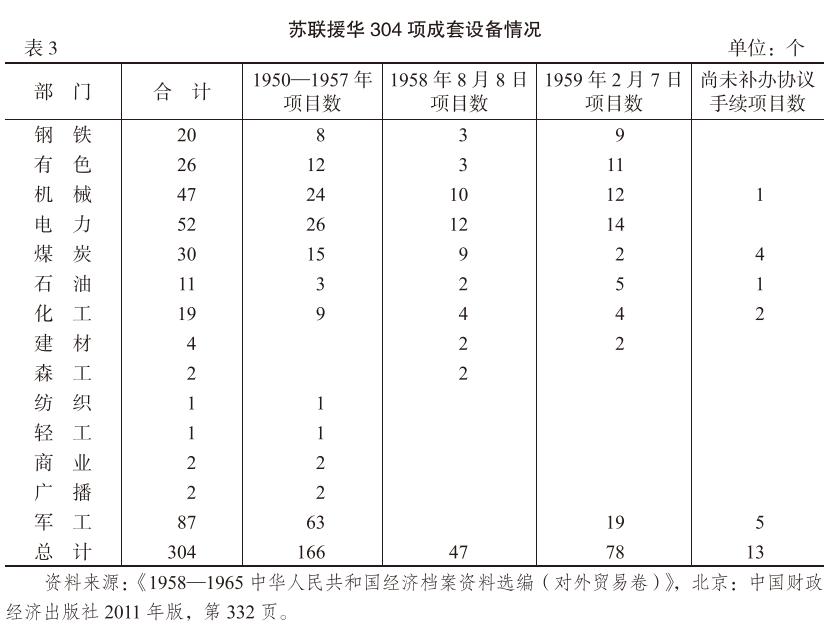

1961年6月19日,中蘇兩國政府簽訂《關於處理過去雙方所簽訂的蘇聯在技術上援助中國建設和擴建工業企業及其他項目的各項協定和有關文件的議定書》《關於蘇聯在技術上援助中國建設和擴建66個工業企業和其他項目的協定》。在中蘇關系惡化的背景下,雙方對過去簽訂的有關成套設備的協定、議定書以及有關文件進行清理,確定蘇聯援華成套項目數為304項。其計算方法與上述291項大致相同,增加了1958年以后中國向蘇聯提出的1957年12月14日中蘇議定書中撤銷的、尚未補辦協議手續的13個項目,即:機械項目1個、煤炭項目4個、石油項目1個(由煤炭項目轉來)、化工項目2個、軍工項目5個。304個項目具體情況如表3。

1963年5月,國家計委等部門在《關於蘇聯援助我國建設的成套項目的情況和資料》中,對蘇聯援華304個成套設備的情況做了梳理,按照中蘇協定時間,基本情況如下:

蘇聯援助中國的第一批項目45個,第二批項目78個,第三批、第四批、第五批項目20個,第六批、第七批項目29個,第八批項目46個,第九批項目78個,1957年恢復項目8個。這是蘇聯援華成套設備項目的最終數。此外,“一五”“二五”時期,蘇聯還援助中國64個個別車間、研究所和裝置,其中包括列車車站33個、鍋駝機電站4個、柴油機電站2個、天然氣加氣站1個、炮彈裝配站1個、無線電研究所4個、短波無線電發射台14個、船用電機車間1個等。

綜上可見,蘇聯援華成套設備項目前后歷時較長,涉及范圍廣,一些項目有所調整,但總體反映出蘇聯援助的力度較大,契合了當時我國的工業化建設。同時,隨著項目的確定,其在執行過程中也呈現出一定變化。

三、蘇聯援華成套設備項目的實際執行情況

蘇聯援華成套設備項目的具體執行情況受到多種因素的影響,其中包括簽約后項目的變動、設備的設計和生產、項目的建設周期等,特別是受到中蘇關系惡化等影響。20世紀五六十年代,我國有關部門在不同時間節點對蘇聯援華項目的執行情況做過統計。例如,據國家統計局統計,截至1955年3月,蘇聯援華前三批156個項目中,有86項已經從蘇聯進口成套設備,其中有13個企業進口合同已全部完成並轉入生產,如撫順鋁廠一期、吉林電極廠、沈陽第一機床廠、哈爾濱量具刃具廠、沈陽風動工具廠等﹔有9個企業完成進口合同在75%以上並部分轉入生產,如鞍山鋼鐵公司、長春汽車廠、吉林染料廠等。1959年4月國家統計局關於“一五”計劃執行結果的公報披露,截至1957年底,在蘇聯援助中國的166個項目中,有135個已經施工建設,有68個已經全部建成或部分建成並投入生產。1959年中蘇簽訂蘇聯援華第九批項目協定后,雙方先后幾次對蘇聯援華項目情況進行了核對,其實際執行情況如下。

關於287項的執行情況 截至1958年底,蘇聯援華成套項目287項中,全部和部分投入生產的有113項,其中全部投入生產的73項,部分投入生產的40項。具體情況如表4。

關於291項的執行情況 截至1959年7月,蘇聯援助中國的291個項目中,有74項已經全部投入生產,有39項部分投入生產。

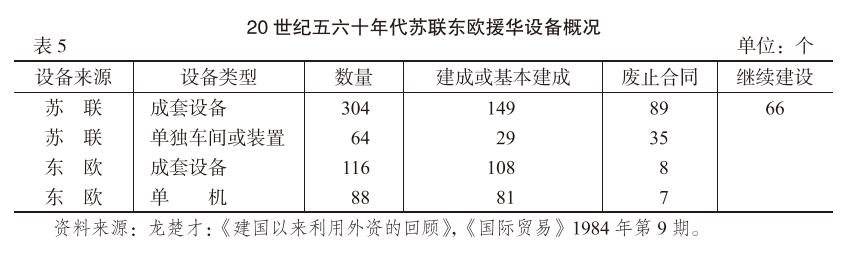

關於304項的執行情況 截至1961年6月,蘇聯援助中國的304個項目中,已經完成的項目有120個,已經基本完成的項目有29個。在蘇聯援助中國的64個個別車間、研究所和裝置中,已經完成的有29個。具體情況如表5。

1961年6月以后,中蘇兩國就蘇聯繼續向中方供應設備和技術援助的66個項目進行了合作。截至1962年4月,在66個項目中,由蘇聯設計的43個項目,蘇方已交完21個項目的設計,13個項目在陸續交付,隻有9個項目尚未交付。5月,中蘇雙方在協商的基礎上,決定將這66個項目推遲到1964年再議。1965年2月,中蘇雙方同意把過去的建設項目取消,以后在新的基礎上重新開始。據此,中蘇雙方於4月21日在北京交換了《中蘇一九六五年關於成套項目問題的備忘錄》,撤銷了保留的66個項目。后來,這66個項目中約有2/3的項目利用蘇方交付的設計和部分設備,依靠從其他國家進口的設備,利用國內制造與技術力量,克服重重困難,加以建成或部分建成﹔有1/3的項目沒有建設。

1983年,國家計委對“一五”時期蘇聯156項工程建設情況進行核對,得出的結論是:蘇聯援華前五批174個項目,除去撤銷、重復的項目,實為154項,實際正式施工的有150項。即第一批項目50個,實際列入156項工程的為45項﹔第二批項目91個,實際列入156項工程的為85項﹔第三批項目15個,實際列入156項工程的為9項﹔第四批項目16個,實際列入156項工程的為13項﹔第五批項目2個,都列入156項工程。對156個項目進行核對時,發現有2個項目重復計算,實際為154項﹔又有4個項目沒有建設,因此實際進行施工的為150項。與此同時,蘇聯援華的后四批項目,也有不少建成投產。

綜上所述,“一五”“二五”時期,在蘇聯援華成套設備的304個項目中,實際建成投產的有200個左右。這些項目的建成投產,對於我國工業化建設具有重要意義,產生了重要影響。

四、關於蘇聯援華成套設備項目的幾點認識

20世紀五六十年代蘇聯援華成套設備項目,既是中蘇兩國友好關系的見証,也是中蘇關系從同盟走向破裂的見証。蘇聯援華成套設備項目對中國的影響是深遠的,留下的經驗教訓值得進一步總結。

(一)援華項目為中國工業化建設奠定了重要基礎

蘇聯援華成套設備項目內容廣泛,大致包括交付設計、交付設備、交付技術資料、派遣專家(勘察廠址、指導設備安裝、指導產品工藝設計和生產試制等)以及接受實習生等方面。從1961年6月建成或基本建成的149個項目看,這些項目具有的生產能力包括:煉鋼 647萬噸,發電設備制造能力60萬千瓦,重型設備和重型機床制造能力12萬噸,發電能力398萬千瓦,原煤開採能力 1840萬噸,合成氨生產能力25萬噸,天然油加工能力100萬噸,飛機制造能力1500架,坦克制造能力 1800 輛,各種炮制造能力 9300門,等等。這對於中國工業化起到了重要的基礎性作用,對於鞏固中國的國防,保衛國家的安全和獨立起了重要的促進作用。

為了幫助中國建設這些項目,自1950年起,蘇聯每年都會派遣技術專家來華工作。據中國方面有關檔案資料披露,蘇聯技術專家來華的情況是:1950年144 名,1951年275名,1952年340名,1953年576名,1954年834 名,1955年981名,1956年1758名,1957年1199名,1958年945 名,1959年390 名(此數字系中方聘請計劃數)。蘇聯專家以高度的國際主義精神、精湛的技術、忘我的勞動態度和豐富寶貴的工作經驗,為中國工業化建設作出了巨大貢獻。與此同時,蘇聯在科學技術方面也給予中國很大援助。例如,截至1959 年4月底,蘇聯共向中國提供技術資料、樣品5512項。這些技術援助對中國順利完成國家生產建設計劃和發展科學技術研究工作起了積極作用。此外,蘇聯還接受了不少來自中國的留學生、實習生等。據統計,自1951年9月到1958年底,蘇聯共接受中國實習生7154 人(不包括第二機械工業部)。通過這種方式,蘇聯為中國培養了一批生產技術、生產管理、工程設計、科學研究等領域的人才,有利於更好推動中國的工業化建設。

在引進和建設蘇聯援華成套設備項目過程中,我國的自主設計和建設能力獲得很大提高。據統計,“二五”時期,我國設備自給率已由“一五”時期的60%提高到了80%。

(二)援華項目是蘇聯幫助中國的體現

新中國成立后,在國際冷戰背景下,中國進行經濟建設不能離開蘇聯的援助和幫助。雖然蘇聯對中國的援助是通過貿易方式在平等互利、等價交換的原則下實現的,中國也為蘇聯提供了其稀缺的農產品、稀有礦產資源和國際通用貨幣等,但正如周恩來所說的:“蘇聯基本上是幫助我們的”。

1950—1959年,蘇聯援華技術設備折合人民幣總計73億元,“這是現代歷史上前所未有的一次最全面的技術轉讓,它使我國的工業技術水平從解放前落后於工業發達國家半個世紀,迅速提高到40年代的水平”。國務院副總理李富春曾指出:“我國的第一個五年計劃所以能夠取得迅速而巨大的成就,是同蘇聯和各人民民主國家的援助分不開的,特別是同蘇聯這種全面的和系統的援助分不開的”。“二五”時期,中蘇雖然在一些方面分歧逐漸擴大,但蘇聯向中方提供成套設備項目是總體上仍是真誠的。1959年2月,中蘇商談援華成套設備項目時,赫魯曉夫、米高揚開會確定了三條原則,即凡是中國提出的要求,一律認真考慮﹔凡是能夠做得到的,認真地做﹔適當考慮自己的可能。中國“大躍進”時,蘇聯也在“躍進”,按照其當時的“七年”計劃,原材料工業、動力工業、重型及精密機械加工工業的建設項目,增長比例很大,與中國的需要恰有矛盾,但“他們不僅認真地考慮了我們提出的建設項目,而且也主動地幫助我們考慮了有關工業建設的一些問題﹔他們確已盡了很大的努力,基本上滿足了我們的要求”。確實,為了滿足中國的要求,蘇聯盡了最大努力,盡力保証了中國所需的設備,為我國的工業化建設提供了重要保障。

(三)援華項目多次發生變動,最后未能完全執行,其原因是多方面的

“一五”前期,特別是蘇聯援華前兩期項目出現調整變化,主要是因為中國提出的一些項目准備不充分,與蘇聯的要求有差距造成的。1955年1月,參與蘇聯援華項目具體工作的對外貿易部副部長李強指出:這是“理想和實現的矛盾如何統一的問題”。認為,“由於我國基礎差、資源不明、技術水平低、干部不足、利害相權,終於不能不‘變’”﹔蘇聯對雙方協議及設計任務書是看得很嚴肅的,“雙方協定,穩如泰山”,因而簽訂以前作周密的全盤的考慮,簽訂以后則嚴守不渝,盡量不變或少變。

“一五”末期,中國向蘇聯提出清理援華成套設備項目,縮減和撤銷了一大批項目,主要原因是中國經濟建設方針的調整。當時,隨著蘇聯援華成套設備項目的大規模施工和建設,中國國內建設規模與財政力量之間出現了矛盾,特別是1956年蘇共二十大后,毛澤東提出“以蘇為鑒”,加上此前蘇聯援華成套設備的建設完工,中國自主設計和建設能力有了很大提高,“自力更生為主,爭取外援為輔”的方針逐漸成為“二五”時期經濟建設的指導方針。1957年9月,中共中央針對清理 “一五”期間蘇聯援華項目、總結 “一五”計劃經驗教訓指出:“‘二五’期間,應強調自力更生,有些項目可請蘇聯重點援助,但不要全面援助。”

從1958年夏季始,中蘇關系日趨緊張惡化,導致蘇聯援華成套設備項目無法正常執行。1960年7月16日,蘇聯照會中國政府:決定在1個月內撤走全部在華工作的蘇聯專家。7月25日,蘇聯又通知中國政府,自1960年7月28日至9月1日撤走全部在華專家1390名,並中止派遣專家900多名,同時單方面中斷同中國政府簽訂的12個協定和600個合同(專家合同343個,科學技術合同257個)。蘇聯單方面撕毀合同、撤退專家,給中國工業生產和建設帶來嚴重后果。到1961年6月,中蘇協定中保留的由蘇聯繼續供應設備和技術援助的66個項目,也由於中國經濟困難,加上又急於償還蘇聯外債,無力繼續進行這些項目。20世紀70年代,中國實施“四三方案”時,蘇聯還向中國交付了個別此前沒來得及交付的設備。

總之,20世紀五六十年代,蘇聯援華成套設備項目主要集中於中國“一五”“二五”時期。“一五”時期援華成套設備項目數量比較多、規模相對小、調整變化多、實際執行多,“二五”時期援華成套設備項目數量相對少、規模比較大、調整變化少、實際執行少。這些成套設備項目從談判到簽約、從設計到分交、從勘察到建成,反映著中蘇兩國關系的變化,體現著中國工業化建設的發展和成就,為新中國工業化建設奠定了堅實基礎,在新中國經濟史上具有重要地位。

﹝作者簡介﹞劉榮剛,中共中央黨史和文獻研究院第七研究部主任,編審。

本文發表在《當代中國史研究》2025年第5期,注釋從略,引用請參考原文。