歷史湍流中的巨石

——我所知道的吳石烈士

1949年吳石於台灣 作者供圖

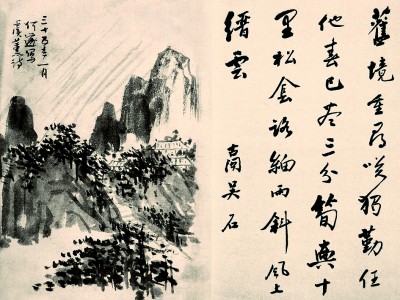

吳石題何遂縉雲山圖 作者供圖

1991年12月10日,何康與吳韶成(左)、吳蘭成(右)於吳石墓碑旁 作者供圖

我的父親何遂比吳石年長六歲,與吳石是幾十年的生死之交。吳石是通過父親與共產黨建立聯系的。在黨的領導下,吳石積極投身人民解放和國家統一大業,最終壯烈犧牲。這期間,吳石表現了很高的自覺性、主動性,他強烈的愛國思想、民族意識,疾惡如仇的正義感和待人的俠義真誠,永遠留在我們心中。

熱血青年 矢志報國

吳石字虞薰,1894年陰歷八月十五日生於福建閩侯縣螺洲鄉一個“累世寒儒”的家庭。少年就讀於富有維新色彩的福州開智學堂、榕城格致書院。辛亥革命爆發,17歲的吳石毅然投筆從戎,參加了福建北伐學生軍。1915年進入保定陸軍軍官學校第三期,與白崇禧、黃紹竑、張治中等是同期同學。吳石記憶力極強,又十分刻苦,1916年末,他在同屆八百學子中以第一名畢業。適逢孫中山在廣州發動“護法運動”,吳石乃投身“驅李”(驅除福建軍閥李厚基)斗爭中。他在自傳中寫道,此時與“歸自歐洲的何敘圃”結識。

我父親何遂字敘圃,是當時北京政府派赴歐洲參加第一次世界大戰的上校武官。1918年回國后,由廣州護法軍政府任命為“靖閩軍司令”。吳石與父親在這一斗爭中熟識。1922年至1924年,吳石拜閩籍大儒何振岱為師,學習詩詞國學,從此,古典格律詩詞成為吳石一生的癖好。

1929年,吳石到日本陸軍大學繼續求學。他決心成為一個深入了解日本軍隊的真正的軍事家,以報效國家民族。吳石先入日本炮兵學校,繼而考入日本陸軍大學。他在日本六年,一家人過著清貧淡泊的生活。吳石精通日語,而且英語也很好。他埋頭苦讀,1934年以第一名的成績畢業於日本陸軍大學。1935年,吳石回國,在南京任職於參謀本部,兼任陸軍大學教官。同時開始軍事理論著述,陸續出版了《兵學辭典》《孫子兵法簡編》《克羅則維茲兵法研究》等著作。這時期,他和父親來往十分頻密,成為莫逆之交。

與黨相知 接受領導

1937年五六月間,以周恩來為首的中共中央代表團抵達南京,父親何遂與代表團成員多有接觸。七七事變爆發后,國共合作抗日的局面初步形成,吳石對日軍入侵深惡痛絕,對共產黨提出的“槍口對外”“團結抗日”的主張明確贊同。父親把吳石介紹給周恩來、葉劍英、李克農、博古等中共中央代表。

1938年8月,國民政府國防部第二廳在珞珈山舉辦了“戰地情報參謀訓練班”,吳石主持其事,特地邀請周恩來和葉劍英去講課。我的長兄何世庸當時就以第20集團軍上尉聯絡參謀的身份參加了這個訓練班,親聆周恩來作的形勢報告和葉劍英講的游擊戰爭大課。

抗日戰爭期間,吳石擔任第四戰區參謀長職務,他為人正直,淡泊名利,埋頭苦干。吳石非常重視發動民眾抗日,在桂林時,他首倡成立日本人民反戰同盟會,把大批日俘組織起來,為抗日服務。他還利用同鄉紐帶,創建福建旅桂同鄉會,吸引了大批南洋華僑和福建青年到廣西入學參軍就業。他在自己家裡熱情地接待閩籍愛國僑領陳嘉庚,和他共議抗日救亡、建設鄉梓、培養后人的大事。

應該特別指出的是,在國民黨反動派一再破壞抗日民族統一戰線,挑起反共摩擦的抗日相持階段,第四戰區始終保持了國共團結抗日的局面,這是和戰區司令長官張發奎、參謀長吳石、副參謀長陳寶倉(1950年與吳石同時被殺害)等一批國民黨愛國高級將領堅持鮮明的抗日立場緊密關聯的。

父親何遂在政治上敏感而清醒。西安事變后,他明確擁護共產黨建立抗日民族統一戰線的主張,熱情真誠地和我黨領導人建立了聯系。抗戰勝利,內戰爆發,他對蔣介石政權完全絕望。他認識到,要救中國隻有把希望寄托於共產黨。這種鮮明的態度對吳石的影響是很直接的。在愛國、抗日、反蔣這條心路上,吳石與父親十分一致。抗戰勝利后,吳石回到南京,任國防部史政局局長,通過父親的關系,他與共產黨建立了更為直接的聯系。

1947年4月,中共中央上海局領導劉曉等在上海錦江飯店會見吳石,父親和我在座,這是吳石接受中國共產黨領導的開始。

情報戰線 屢建奇功

上海解放前,父母與我一家住在上海愚園路儉德坊二號,以此地為聯絡點,由張執一(曾任中央統戰部副部長)和我與吳石聯系。1948年年底,吳石調任福建綏靖公署副主任。吳石那時經常往返於滬寧之間,不斷送來重要情報,大多由他自己送來,有時則包扎好,寫明由我父親收,派他的親信副官聶曦送來。給我印象最深的是,1949年3月,吳石親自到儉德坊來把一組絕密情報交給我,其中有一張圖比較大,是國民黨軍隊的長江江防兵力部署圖,圖上標明的部隊番號竟細致到團。我知道這組情報分量之重,迅即交給了張執一同志。關於這組情報,渡江戰役時任第三野戰軍參謀長的張震將軍后來曾兩次向我提及它們的重要價值。

1949年4月下旬,吳石和我父親、妹妹何嘉(中共地下黨員,時為復旦大學社會系二年級學生)同機從上海飛往廣州。臨行前夜,我與愛人繆希霞(中共地下黨員)等在霞飛路卡弗卡斯咖啡館為吳伯伯餞行。那個店是白俄開的,有一個不大的舞池,留聲機不停地播放《何日君再來》之類的歌舞曲。吳伯伯告訴我們,他到廣州短暫停留后,即趕赴福州。吳伯伯知道我將留待上海解放,今后他很難再與我們直接聯系,不勝依依惜別之情。吳伯伯是一個豪爽俠義的人,平時訥於言,當晚卻心情激越,他興奮地跳舞,還用福州鄉音吟唱出那首古老的悲歌:“風蕭蕭兮,易水寒﹔壯士一去兮,不復還。”此情此景,至今歷歷在目。當時隻感到吳伯伯心潮奔涌,此去福州,必有所為,沒想到這竟是我與吳伯伯的永別。

吳石在廣州短暫停留即赴福州履職,臨行前將一包重要情報留給父親,這組情報包括國民黨在江南地區的兵力部署圖,國民黨在江南地區軍隊的編制、人數、裝備情況以及國民黨總兵力統計和總后勤方面的統計資料等,都是鉛印的。

6月,吳石參加了蔣介石召開的福州軍事會議。得知蔣很想固守福州,以屏蔽台灣,吳石極力阻止修建福州半永久性城防工事。不僅如此,吳石還冒著風險將一批原定直運台灣的絕密軍事檔案留給了新生的人民政權。

一片丹心 永垂青史

吳石於福州解放前夕飛往台北,就任台灣國防部參謀次長。吳石雖然已經對人民解放事業做出過重大貢獻,但到了台灣,海峽阻隔,基本上和共產黨斷了聯系,他完全可以切斷這種聯系,安穩地在台做他的高官﹔如果選擇繼續為共產黨工作,就必須在組織上與共產黨建立更緊密的秘密聯系,那無疑是非常危險的。吳石恰恰做出了甘冒斧鉞的選擇,他同意繼續為共產黨工作,並主動去接上關系,完全接受共產黨的領導,為實現祖國統一效力。

吳石赴台后,曾三次派人送情報到香港。都是由他親自封好,寫明由我父親何遂親啟,然后原封不動地轉交黨組織。

1949年12月,我父母和妹妹由香港回到上海。僅僅隔了幾個月,便傳來了吳石伯伯在台灣遇害的消息,父親何遂聞此噩耗,痛不欲生,致心臟病發作。父親生前多次說:“吳石是為人民解放和祖國統一犧牲的。”

雪化之時 方知高潔

吳石犧牲后,他的子女吳韶成、吳蘭成等帶回其在獄中秘密寫於畫冊背面的絕筆書。他概述了生平抱負,想到了凝聚多年心血的軍事著作和詩詞作品,“均願知我諸友好,設若予有不幸,為我輯印之也”﹔他想到了尚存於家鄉的藏書,“亦望將來兒輩善為我整理保存,如能請諸友好協助為我設小規模圖書館,以作紀念,俾我愛書與好讀之美習,傳諸后人,則何幸如之”。他懷念在戰亂中失去的四個孩子,表達了對妻子的歉意和深深的眷戀,還表示不忘故人對自己的恩惠。想到在大陸讀書和台北身邊的兩男兩女,他寫道:“余素不事資產,生活亦儉朴,手邊有錢,均以購書與援助戚友……所望兒輩體會余一生清廉,應知自立,為善人,謹守吾家清廉節儉家風,則吾意足矣。”末尾,吳石滿懷壯志未酬竟被叛徒出賣的悲憤,留下絕筆詩:“天意茫茫未可窺,悠悠世事更難知。平生殫力唯忠善,如此收場亦太悲。五十七年一夢中,聲名志業總成空。憑將一掬丹心在,泉下差堪對我翁。”

吳石,人如其名。他像一塊巨石,堅硬、厚重、潔淨、無華,最終挺立在歷史的湍流中。

吳石忠魂不朽!

(作者:何康〔1923-2021〕,系原農業部部長,本文由其子何迪整理自其回憶文章)

(來源:《光明日報》2025年11月7日)