革命紅旗永不倒

閩中革命史紀念館總建筑面積1041平方米,2000年4月正式開館。場館以閩中革命史為脈絡,緊扣“紅旗不倒”核心主題,全景呈現1926年至1949年閩中人民在中國共產黨領導下反抗外來侵略與封建統治的革命歷史,以及不懈奮斗的輝煌歷程。

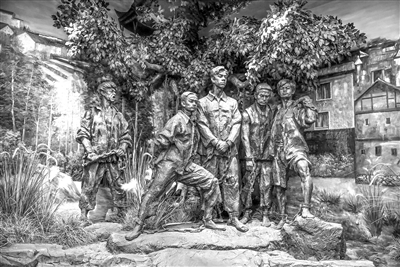

閩中革命史紀念館內的革命英烈雕塑,展示閩中五名特委為革命堅貞不屈、英勇就義的事跡。

播撒火種:閩中紅色初心

漫步紀念館內,一幅油畫靜靜懸挂於展牆之上。畫中的紅色磚樓始建於1899年,位於哲理中學校園內。因其平頂陽台中央建有一座小亭,亭內懸挂銅鐘,故又稱“哲理鐘樓”。這座紅色磚樓見証了閩中第一個黨組織的誕生,承載著莆田黨組織創建者陳國柱的英勇事跡。

陳國柱,又名陳繼周、廖華,1898年出生。他在哲理中學求學時,便深受新思潮的熏陶,積極參加各類活動。1925年,他於上海大夏大學光榮加入中國共產黨。畢業后,遵照中央指示回到莆田,受聘在母校哲理中學任教。在校園裡,他積極宣傳革命道理,培養進步學生。經過一段時間的嚴格考察,陳國柱認為陳天章、陳兆芳、吳承斌、吳夢澤、陳德來等學生思想進步,且條件較為成熟,便於1926年2月底,在哲理鐘樓二樓宿舍內,庄重宣布接收他們加入青年團,同時成立中共莆田黨團混合支部。

閩中革命烈士陵園服務中心主任陳朝晞介紹:“這不僅是閩中第一個黨組織,更是福建省最早建立的三個中共地方組織之一。自此,為民族獨立、人民解放而奮斗的革命強音,久久回蕩在閩中大地。”

1926年6月,陳國柱從廣州返回莆田,繼續領導革命斗爭,正式成立中共莆田支部。為了將革命的火種播撒到農村,他布置黨員深入鄉村,發動農民,組織農會,並從中吸收骨干分子入黨,先后建立了澳柄、夾漈等多個黨支部。隨著基層黨組織的不斷發展,12月,中共福州地委決定將中共莆田支部升建為中共莆田特別區委,隸屬中共福州地委,以統一領導全縣各基層黨支部。

在陳國柱的引導下,一批又一批優秀的共產黨員成長起來,他的孿生兄弟陳國楨便是其中之一。陳國柱的革命情懷,深深地感染著陳國楨。1928年秋,陳國楨正式加入共產黨,此后,他冒著生命危險,想方設法運送軍火,為閩西、漳州、莆田三地共產黨游擊隊提供支援。他還設法拿到全國各地軍用地圖數幅,秘密送回蘇區,為黨立下大功。1949年6月,陳國楨不幸被捕,慘遭敵人殺害。

“星星之火可以燎原。”莆田黨組織建立后,在長達24年的革命斗爭中,其影響范圍從莆田逐漸發展到北起福州、南至廈門近20個市縣的廣袤區域﹔黨組織也由最初的中共莆田黨團混合支部,發展壯大為閩中特(工)委,成為整個閩中地區革命斗爭當之無愧的領導核心。24年裡,黨組織領導閩中人民前赴后繼,堅持斗爭,最終贏得了閩中“紅旗不倒”的無上贊譽,譜寫了一曲曲可歌可泣的英雄壯歌。

堅守信仰:英烈慷慨就義

踏入紀念館第三展廳,“鐵血忠誠——閩中五特委”雕像赫然矗立。其刻畫的,是為閩中革命事業獻出年輕生命的五位英烈:中共閩中特委書記王於潔,委員黃孝敏、潘濤、余長鉞、陳炳奎。

“閩中多俊杰,五子最稱賢﹔罵賊敵庭上,壯烈死亦雄。光輝昭日月,遺愛足世傳﹔后繼齊努力,摧毀舊王朝。”紀念館的牆壁上,革命先輩程序的題詩,記錄了一段令人痛心的歷史。當年,由於叛徒出賣,壯志未酬的閩中五特委不幸被捕,最終英勇犧牲。

1927年末,畢業於北京高等警官學校的王於潔,經陳國柱介紹加入中國共產黨,自此踏上了革命征程。在隨后的三年時光裡,王於潔多次組織、發動工農運動,開展武裝斗爭,堅決與橫征暴斂的反動當局進行對抗。“九一八”事變爆發后,王於潔深入群眾,積極宣傳共產黨的抗日主張,廣泛發動工人、農民、知識分子,掀起了閩中地區抗日救亡運動的高潮。1934年5月下旬,時任中共福州市委常委的王於潔從福州轉移莆田,與潘濤在黨內開展紀律和革命氣節教育。經王於潔、潘濤等一批堅定的共產黨員不屈不撓的斗爭,莆田革命形勢逐漸好轉。

1935年5月,王於潔被選為中共閩中特委書記,領導閩中地方組織和游擊隊開展游擊戰爭。在他的領導下,先后開辟了多個游擊根據地,使得黨的領導區域從莆田、福清不斷擴展,一直延伸到仙游、惠安、永泰、閩侯、長樂等縣。

然而,1937年2月,一場災難悄然降臨。閩中特委在莆田洪度村召開會議,不幸被叛徒出賣。當晚,王於潔、黃孝敏、潘濤、余長鉞被國民黨抓捕。接著,叛徒又帶敵人赴福清誘捕了陳炳奎。

王於潔入獄后,敵人妄圖用酷刑撬開他的嘴,可一切都是徒勞。敵人見酷刑無用,又找來他的故交進行引誘勸說,都被他嚴詞拒絕。他在給故友的回信中堅定地寫道:“我是堂堂正正的抗日救國義勇軍,豈能屈招?請諸位放心,我決不會像那些軟骨頭被淫威和酷刑所嚇倒……人總有一死,活一百歲是死,活一歲也是死,我看死不是什麼可怕的事。”

在獄中,五特委始終保持著革命者的樂觀主義精神,堅持與敵斗爭。余長鉞、陳炳奎對來勸其“自新”的人呵斥道:“我們不像你那樣貪生怕死,一心隻想做官,不想好好做人!”他們絲毫不為高官厚祿所誘惑,也不為嚴刑拷打所屈服,始終堅守信仰。1937年6月23日,王於潔和四位親密戰友高呼“中國共產黨萬歲”,昂首挺胸走向刑場,英勇就義。這些烈士平均年齡僅28歲,其中最年輕的余長鉞還未滿19歲。

浴血抗爭:游擊絕境求生

“尚昆同志:轉來的軍史資料叢書編委會關於確認閩中為南方三年游擊戰爭一個獨立游擊區的請示報告收到,我們進行了研究,同意編委會的意見。過去我室曾派人參加這一問題的討論,大家的意見是一致的。”

在紀念館的展示櫃裡,有一份批示,落款為“中共中央文獻研究室”,日期是“一九八八年十二月廿四日”,右上角批示“同意這個意見”,署名楊尚昆,時間為十二月廿七日。

這份批示,揭開了一段鮮為人知的塵封過往。1934年1月,十九路軍“閩變”失敗后,國民黨加強對南方各省的地方統治。4月,中共福州中心市委遭破壞,莆田、福清中心縣委與上級失聯,陷入孤軍奮戰。絕境中,閩中共產黨人選擇堅守。他們在沒有正規紅軍部隊參戰的條件下,完全由閩中地方黨組織領導游擊隊與國民黨軍隊浴血奮戰,開辟出一塊獨立游擊區——閩中游擊區。

1935年5月,莆田中心縣委與福清中心縣委聯合成立中共閩中特委,兩地游擊隊改編為閩中工農游擊隊第一、二支隊,分別以羅漢裡、常太為根據地,點燃武裝斗爭星火。

第一支隊進駐羅漢裡后,政委劉突軍帶隊偽裝成商人摸清匪巢布防,1935年秋夜突襲匪首鄭明良巢穴,20分鐘擊潰百余名匪徒,繳獲步槍28支、子彈千余發。此戰贏得民心,村民紛紛參軍,支隊兵力從40余人擴至90余人,羅漢裡根據地穩固。同時,第二支隊在常太打開局面,隊長鄭金照發動群眾,數月內建立以常太外坑、漈川為中心的莆仙邊根據地。

隨著根據地發展,游擊隊主動出擊。1936年1月11日,鄭金照得知馬口鋪田賦征收處鋪差韓覲侯欺壓百姓,挑選40多名隊員夜襲征收處,當場擊斃韓覲侯,繳獲稅款1200余元,百姓稱他們為“救苦救難的紅軍”。2月,第一支隊在福清河村橋伏擊福建省銀行運鈔車,炸斷橋梁后居高臨下開火,生俘7名要員,繳獲短槍8支及大量金銀現鈔,震動國民黨當局。

5月,閩中特委在常太漈川舉行合編儀式,將第一支隊並入第二支隊。會師后的游擊隊接連奇襲長嶺國民黨軍據點、國民黨莆田第三區署,游擊區域擴展到仙游、永泰、閩侯、惠安等縣,成為插入國民黨統治腹地的尖刀。

閩中游擊區的開辟歷程充滿艱辛與犧牲,它無蘇區依托、無正規紅軍參戰,全靠地方黨組織領導游擊隊浴血奮戰。1936年夏,國民黨當局調集700余人,對莆永邊根據地發動大規模“清剿”。面對數倍於己的強敵,閩中游擊隊毫無畏懼、頑強抵抗,隊員主動請纓堅守陣地,以血肉之軀構筑防線,死死拖住敵人進攻步伐,為主力部隊轉移爭取了寶貴時間,用犧牲與堅守保住了革命火種。

“西安事變”后,閩中特委轉變戰略,開始接觸國民黨進行整編。1938年4月下旬,160余名閩中指戰員從福州洪山橋出發,北上抗日。

楊尚昆批示確認的“獨立游擊區”榮譽,是對閩中革命先輩的肯定。作為南方8省15塊游擊區之一,閩中游擊區以獨特歷程與英勇事跡,在革命史上留下了不可磨滅的痕跡,証明了絕境中信仰的力量能鑄就不朽豐碑。

閩中革命先輩用熱血與忠誠鑄就了“紅旗不倒”的精神豐碑,他們的英勇事跡穿越時空、熠熠生輝。我們當銘記這段光輝歷史,從先輩們的堅定信仰、無畏勇氣以及為民初心中汲取奮進力量,傳承紅色基因,勇擔時代使命,在新征程上續寫輝煌篇章。

來源:《中國紀檢監察報》2025年11月14日