陝甘邊革命根據地統一戰線工作的基本原則

統一戰線是黨的總路線總政策的重要組成部分,為中國革命、建設和改革事業取得一個又一個勝利發揮了重要作用。土地革命戰爭時期,劉志丹、謝子長、習仲勛等老一輩無產階級革命家充分運用統一戰線這一法寶,把黨的統一戰線理論與具體革命實踐相結合,創建了陝甘邊革命根據地,孕育形成了南梁精神,為中國革命作出了巨大貢獻。陝甘邊革命根據地的統戰工作是中國共產黨統一戰線史上的輝煌篇章,其中的工作原則充分體現在劉志丹提出的“干革命需要建立統一戰線,敵人越少越好,朋友越多越好。我們增加一分力量,敵人就減少一分力量”中。

陝甘邊區蘇維埃政府舊址

“干革命需要建立統一戰線”

“干革命需要建立統一戰線”這一重要共識,並非源自單純的理論研究,而是陝甘共產黨人在血與火的實踐淬煉中,歷經困境、試錯、反思與總結后,逐步形成的深刻認知。這一共識的達成,貫穿於統戰工作從“局部嘗試”到“普遍共識”的全過程。

基於根據地創建時期困境的實踐探索。陝甘邊革命根據地創建時期,黨和紅軍面臨諸多困境,這些困境成為推動統戰工作開展的現實動因。從敵我力量對比看。陝甘邊地處陝北和隴東交界處,國民黨軍閥、土匪、幫會、民團等各派勢力盤踞於此。1931年,僅正寧就有民團10多股,合水有民團20多股,華池南梁一帶活動的民團、土匪有52股。1934年敵人對根據地發動第一次“圍剿”時出動兵力1萬余人,1935年發動第二次“圍剿”時出動兵力4萬余人。而中國共產黨領導下的革命力量則十分薄弱,從1930年建立起100余人的南梁游擊隊,到1932年發展成為360余人的中國工農紅軍陝甘游擊隊﹔從1932年12月建立中國工農紅軍第二十六軍時的200余人,到1933年恢復紅二十六軍時的500余人,再到1934年開展反“圍剿”斗爭時紅軍和游擊隊總共1300余人,黨領導下的武裝力量雖不斷壯大,但與強大的敵人相比仍存在顯著差距,這種力量對比的懸殊是長期存在的。從經濟基礎看。陝甘邊地處西北的黃土高原溝壑區,可耕地面積少,經濟發展水平落后,再加上長期的軍閥混戰和自然災害,當地經濟早已瀕臨崩潰。陝甘邊革命根據地創建后,國民黨軍隊又對根據地實行了嚴密的經濟封鎖,導致根據地內物資極度匱乏。紅軍戰士和革命群眾常常面臨著缺衣少食的困境,藥品短缺問題更為嚴重,許多受傷的紅軍戰士因為得不到及時救治而犧牲,這極大地影響了紅軍的戰斗力和根據地的穩定。從思想文化看。陝甘邊地區文化教育落后,封建思想根深蒂固,宗族、宗教勢力影響著廣大群眾。在遭遇天災人禍、生存受到嚴重威脅時,群眾往往把反抗封建剝削壓迫、追求自身解放與搞封建迷信混淆。土地革命戰爭初期,中國共產黨在陝甘邊地區的影響力較小,廣大群眾對黨的政策和主張了解有限,再加上國民黨反動派的造謠宣傳和殘酷鎮壓,群眾對共產黨和紅軍游擊隊存在恐懼與疑慮心理。

從局部嘗試到普遍共識的認知深化。面對上述困境,陝甘共產黨人認識到,要想生存發展,必須開展廣泛的統戰工作。這一認識並非一開始就成為全體人員的共識,而是經歷了從應對具體困境的“局部嘗試”,到逐步認識其核心價值並上升為“普遍共識”的認知深化過程。局部嘗試。在陝甘邊紅色武裝力量曲折發展的過程中,既有因做好統戰工作而獲得幫助的成功經驗,也有因忽視統戰工作、執行“關門主義”而失敗的教訓。如1931年陝甘游擊隊在中部縣小石崖一帶遭遇大雪封山、彈盡糧絕的困境,通過與小石崖羅連城民團建立統戰關系,成功解決了紅軍的糧食、槍支彈藥短缺問題,紅軍傷病員也得以在羅連城的醫院裡接受治療﹔而在照金根據地時期,杜衡否定與民團建立統戰關系的正確主張,命令紅軍攻打原本具有統戰關系的廟灣夏玉山民團,不僅戰斗失利,更致使夏玉山聯合附近民團進攻照金蘇區。最終,因樹敵太多,蘇區范圍不斷縮小,傷員無法妥善安置,糧食補給難以保障,紅軍主力的活動陷入極大困境。普遍共識。在總結成功經驗和失敗教訓的過程中,陝甘共產黨人對統戰工作重要性的認識不斷加深,“干革命需要建立統一戰線”這一原則得到廣泛認同。此后,邊區政府通過頒布“十大政策”,從政策層面對統戰工作進行了系統規范,標志著陝甘邊革命根據地的統戰工作已從初期零散的統戰措施,發展為針對不同對象的全面統戰政策,此時的統戰工作與軍事、經濟、政治建設深度融合,形成了聯動效應。軍事上,統戰工作為紅軍提供了情報支持和群眾基礎,助力紅軍靈活開展游擊戰爭﹔經濟上,通過團結商販、發動農民,根據地成功打破了國民黨的經濟封鎖﹔政治上,通過團結地方實力派、少數民族上層人士,根據地的政治影響力不斷提升。

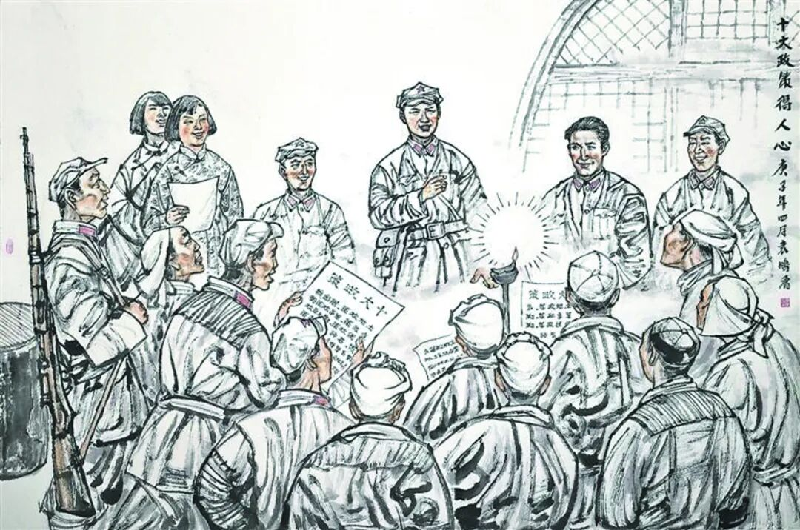

“十大政策”得人心 袁鵬飛 繪

“敵人越少越好,朋友越多越好”

“敵人越少越好,朋友越多越好”是陝甘共產黨人根據毛澤東提出的階級分析方法,結合陝甘邊區社會實際形成的科學斗爭原則。這一原則通過明確斗爭目標、分類施策團結一切進步力量,壯大了革命陣營,減少了敵對勢力,為陝甘邊革命根據地的發展創造了有利條件和良好環境。

核心前提:界定“朋友”與“敵人”的范疇。毛澤東指出:“誰是我們的敵人?誰是我們的朋友?這個問題是革命的首要問題。中國過去一切革命斗爭成效甚少,其基本原因就是因為不能團結真正的朋友,以攻擊真正的敵人。”由此可見,分清革命中的朋友和敵人,是革命取得成功的重要前提。廣交朋友。陝甘共產黨人在各個社會階層中廣泛開展統戰工作,堅持鞏固最廣大的農民同盟軍、努力爭取國民黨軍隊中有正義感的愛國將領、積極改造窮苦出身的哥老會成員和綠林好漢、緊密團結同情革命的開明紳士……只要還有中國人的良知、熱愛國家、不與人民為敵的人士,都是爭取和團結的對象。孤立敵人。在團結絕大多數人的同時,陝甘共產黨人將死心塌地與人民為敵、頑固維護反動統治的大地主、封建軍閥,以及頑固的土豪劣紳、極端反動的民團和有政治背景的土匪確定為主要打擊對象。

正是由於陝甘共產黨人清晰地認識到應該團結爭取哪些人、孤立打擊哪些人,准確把握了統戰工作的本質,才實現了最廣泛的革命大團結,為紅軍和根據地的創建及發展拓展了空間、創造了有利條件。

關鍵方法:分類施策實現精准統戰。陝甘共產黨人根據不同的統戰對象,制定了不同的策略,具有很強的可操作性和實踐性,有效避免了統戰目標的泛化或窄化。針對農村各階級。從實際出發,對貧雇農、中農、富農、地主制定實行了一系列行之有效的土地政策法令,使農民成為最可靠的同盟軍。針對知識分子。制定優待政策,吸引進步知識分子投身革命,培養和吸收其中的優秀者加入黨組織,為根據地各項事業的發展發揮了重要作用。針對國民黨地方武裝。積極聯絡受到蔣介石排擠的雜牌軍、西北軍部分部隊,通過教育、爭取、改造俘虜,與同情靠近紅軍的民團建立互助關系或互不侵犯關系,對保持中立態度的民團進行教育爭取,對極端反動的民團則堅決消滅。針對民間會道門組織和土匪。與哥老會等會道門組織建立密切聯系,部分重要成員后來成長為蘇區的優秀干部。對具有政治背景、為群眾所痛恨無法爭取的土匪堅決清繳。對一些懷有朴素愛國愛民情懷的“山大王”則進行教育感化、收編改造。針對少數民族。制定一系列政策,堅決反對民族歧視和不平等對待,引導根據地少數民族群眾走上革命道路,吸收其中的積極分子加入中國共產黨,組織少數民族群眾在五頃塬、龍嘴子回族聚居區一帶成立了革命委員會,使少數民族群眾享受到政治上的平等權利。

經過陝甘共產黨人的艱苦努力,願意參加革命、追隨共產黨走的人越來越多,群眾說:“共產黨本領真大,人民都願意跟他們走。”

“我們增加一分力量,敵人就減少一分力量”

陝甘共產黨人的統戰工作,始終堅守“為了人民、依靠人民”的根本立場,將人民的力量轉化為革命的力量。當越來越多的人民群眾站在革命一邊,敵人的力量自然被“稀釋”“削弱”,這正是“我們增加一分力量,敵人就減少一分力量”的深刻內涵。

力量對比視角下的統戰價值內核。陝甘共產黨人通過採取靈活多樣的統戰方式,改變了敵我雙方的力量對比,實現了“敵消我長”的有利局面。在軍事維度上,發動群眾組織赤衛軍、游擊隊等武裝配合主力紅軍作戰,為主力紅軍輸送戰士。到1935年6月,陝甘紅軍主力發展到5000余人,游擊隊擴大到4000余人,形成主力紅軍與地方游擊隊相互支持、游擊隊與群眾武裝相互配合的武裝斗爭格局,成功扭轉了軍事上的被動局面,實現了從“敵我兵力懸殊”到“局部力量均衡”的轉變。在政治維度上,凝聚多元群體共識,筑牢革命政權的群眾根基。綠林武裝領導人趙連璧面對國民黨陳珪璋的拉攏時表示:“我寧願跟著劉志丹去當兵,也不願跟你陳珪璋去當營長。”國民黨內開明人士、知識分子在了解到共產黨人是為國為民、胸懷大志的人后,稱贊道:“上面把你們說成是反賊,我也以為你們是草莽英雄,胡鬧哩。你們原來都是治世英才。”根據地農民劉大娘對劉志丹說:“只要鬧紅成了事,把心摘下來也舍得。”隨著根據地的政治生態環境持續改善,國民黨政權的統治基礎不斷被削弱,實現了政治力量上的“敵消我長”。在經濟維度上,構建多元供給體系,拓寬革命的經濟來源。與部分軍閥、民團搞好關系,獲得急需的衣食、藥品、武器彈藥等物資援助,幫助紅軍渡過難關。土地革命激發了陝甘邊區農民的生產熱情,農業生產穩定發展,為開展革命提供了可靠的物質基礎。同時注重發展商業貿易,在荔園堡等地設立集市,與開明商人建立合作關系,打破了敵人的經濟封鎖。通過爭取外部資源、激活內部潛力,實現了經濟力量上的“彼竭我盈”。“我們增加一分力量”與“敵人就減少一分力量”形成了雙向聯動、相互強化的協同效應。這種對比証明了統戰工作是“以最小代價實現最大戰略目標”的關鍵手段。

戰略全局中的價值延伸。“我們增加一分力量,敵人就減少一分力量”的辯証邏輯,並非局限於局部戰場的兵力消長或資源得失,這種“雙向聯動”的策略思維,推動了日后抗日民族統一戰線的形成,凸顯了統戰工作的長遠戰略價值。為促成西安事變奠定了基礎。對楊虎城部的統戰工作,是陝甘邊革命根據地統戰戰略價值的重要體現。習仲勛回憶:“我們黨在十七路軍活動的歷史一直沒有間斷過。我在陝甘邊工作的時候,同我聯系的同志大都是在這個部隊,並且通過十七路軍搞來了槍支、經費和人員。我們黨同十七路軍的統戰工作比東北軍還要早。”在陝甘邊區黨組織的不懈努力下,楊虎城逐漸傾向聯共抗日。1935年10月,中共中央率中國工農紅軍陝甘支隊長征到達陝甘蘇區后,毛澤東於當年12月專門派原紅二十六軍政委汪鋒攜帶他的親筆信,秘密前往西安與楊虎城商談停止內戰、一致抗日的事宜。在黨的抗日民族統一戰線的感召下,東北軍、西北軍與紅軍形成三位一體的合作抗日局面,促成了西安事變的發生及和平解決。這與陝甘邊革命根據地的長期統戰工作基礎分不開。為抗日民族統一戰線的確定提供了有益借鑒。中共中央落腳陝甘蘇區后,於1935年12月在陝北瓦窯堡召開政治局擴大會議。會議認真總結了中國共產黨歷史上的經驗教訓,正確分析了當時國內的政治形勢。在民族危機日益嚴重,抗日救亡運動高漲的形勢下,為團結廣大抗日力量,中共中央借鑒陝甘蘇區統戰工作的成功經驗,批判了黨內長期存在的“左”傾關門主義錯誤,確立了建立抗日民族統一戰線的新策略。中共中央充分肯定了陝甘蘇區運用統一戰線策略的實踐成果,特別是對哥老會統戰工作的做法給予了高度表揚。1936年7月15日,毛澤東在《中華蘇維埃中央政府對哥老會的宣言》中指出:“陝北革命亦得著了哥老會同志不少的幫助、擁護與積極參加﹔如謝子長、劉志丹等諸同志,他們不獨是紅軍的領袖,並且是哥老會中的模范,這種革命的精神,光榮的事績,現在更應大大的發揮起來,為了救中國、救自己而奮斗。”為黨培養輸送了優秀革命人才。劉志丹、謝子長、習仲勛等在國民黨軍隊、哥老會、土匪武裝中結交了許多愛國人士,並引導他們走上革命道路。如當時在國民黨軍隊中擔任軍官,后率部起義成為人民解放軍高級將領的韓練成、左協中、曹又參等﹔曾擔任保安縣(今志丹縣)哥老會行衣大爺,后來創立“馬錫五審判方式”,先后擔任陝甘寧省蘇維埃政府主席、最高人民法院副院長的馬錫五﹔特別是黃龍山“山大王”郭寶珊,在劉志丹、習仲勛的教育引領下率部起義,參加紅軍,屢立戰功,成為一名優秀的紅軍指戰員。

陝甘邊革命根據地在“干革命需要建立統一戰線,敵人越少越好,朋友越多越好。我們增加一分力量,敵人就減少一分力量”工作原則指導下開展的統戰工作,是中國共產黨在革命戰爭年代統戰思想的生動實踐,豐富和發展了黨的統一戰線理論,是黨寶貴的精神財富。在新時代,我們要繼承和發揚陝甘邊革命根據地統戰工作的優良傳統,根據新形勢新任務的需要,結合實際不斷創新統戰工作的方式方法,提高統戰工作的水平,為鑄牢中華民族共同體意識、實現中華民族偉大復興的中國夢凝聚強大的力量。

(作者系中共甘肅省委黨史研究室主任 )

(來源:甘肅省《黨的建設》2025年11期)