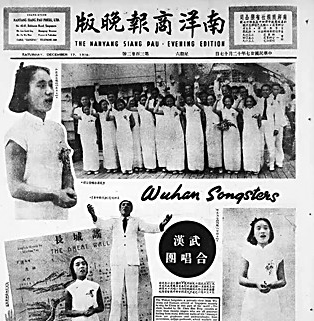

武漢合唱團:將“中國的呼聲”帶到海外(銘記歷史 緬懷先烈·抗戰中的文藝力量)

《南洋商報》報道武漢合唱團。資料圖片

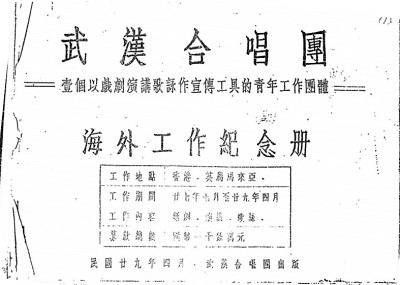

武漢合唱團海外工作紀念冊 資料圖片

武漢合唱團團員合影 資料圖片

“月兒高挂在天上,光明照耀四方。在這個靜靜的深夜裡,記起了我的故鄉。”1938年,作曲家夏之秋組織武漢合唱團赴南洋宣傳抗日救亡,途經澳門,在街頭聽到賣藝老人淒婉的歌聲,深受觸動,遂寫下《思鄉曲》。那如泣如訴的旋律,伴著武漢合唱團的足跡,響徹新加坡、馬來半島,唱進無數僑胞的心房。

1937年淞滬會戰后,上海、南京相繼陷落,抗日救亡的中心由上海轉到武漢。大批文化人士、音樂家和青年學生雲集武漢,以文藝為武器,投入抗日救亡運動。

1937年11月,作曲家江定仙、劉雪庵等聯合音樂教師黃椒衍發起成立武漢合唱團,立志“將全中國最優秀的作曲家為抗戰而寫的合唱曲介紹給大眾”。首任團長江定仙,后由夏之秋接任,成員最初有48人。

為增強合唱團的實力,合唱團決定公開招募新成員。眾多有志青年的加入,為合唱團注入了新鮮血液。他們來自各行各業,如青年電影演員項堃、大學教授陳仁炳、青年歌唱家周小燕等。在合唱團成員看來,雖然唱歌不能直接驅除日寇,但歌聲能激發人類的感情,“希望能將大家隱潛著的熱力,用我們雄壯的歌聲,將之誘發出來,使每個人都能奔上抗戰的陣線中”。據《戰歌》雜志報道:“‘武漢合唱團’為此間民眾歌詠團體中技術水准最高者,過去曾參加‘中國全國歌詠協會’音樂大會、國際反侵略運動周外賓招待會,其所唱四部合唱如《滿江紅》《最后勝利是我們的》《抗敵歌》《旗正飄飄》等歌曲,均極受聽眾之歡迎,並不時在市府電台廣播救亡歌曲,亦獲觀眾致歡迎擁戴。”

1938年3月5日,應冼星海之邀,武漢合唱團在漢口三教街俄國俱樂部舉行音樂演奏大會,為難民募捐。他們表演了《最后的勝利是我們的》《旗正飄飄》《打回東北去》等抗戰合唱曲,以及王人藝、張舍之的小提琴重奏,巫一舟的鋼琴獨奏,杜修庭、田鳴恩的男聲獨唱,周小燕的女聲獨唱等,當晚即募得善款1000余元。會后,幾位外賓找到黃椒衍等,希望合唱團能夠將此“中國的呼聲”帶到海外去,這一提議使大家備受鼓舞,遂萌發了赴南洋巡演籌賑的想法。

武漢合唱團的巡演計劃得到了社會各界的廣泛支持。臨行前,陳仁炳、夏之秋、黃椒衍專門拜訪了中共中央長江局負責人董必武。在董必武指導下,夏之秋與香港地下黨取得聯系並獲得資助。

1938年9月30日,武漢合唱團一行28人,由陳仁炳、夏之秋率領,從漢口出發,開啟了他們“慷慨悲歌”的萬裡之行。合唱團一路南下,先后到廣州、香港公演,以合唱、短劇、講演等形式宣傳抗日思想,其歌聲還被錄制成唱片,流傳至世界各地。

南洋巡演的經費主要由合唱團自籌,南洋著名僑領陳嘉庚得知后,立即施以援手。武漢合唱團這艘險些擱淺的“音樂之舟”,在南洋重新揚起了風帆,一場持續近兩年的“音樂長征”就此拉開帷幕。

1938年12月18日晚,武漢合唱團在新加坡大世界游藝場舉行了試演,演出抗戰歌曲14首。12月22日,武漢合唱團在新加坡最負盛名的“卡必都戲院”(Capitol Theatre)舉行了首場公演。當《歌八百壯士》雄壯的旋律響起,當團員們含著熱淚唱起夏之秋創作的《思鄉曲》時,台下的數千名華僑再也無法抑制內心的情感,數度哽咽失聲。這種由音樂引發的情感共鳴,是任何言語都無法比擬的。它瞬間跨越了地理的阻隔,將海外僑胞的心與浴血奮戰的祖國人民緊緊聯系在了一起。演出獲得了空前成功,原定8場的演出,因場場爆滿,最終加演至16場。從12月24日到次年3月,武漢合唱團先后在大世界、新世界、天福宮、首都戲院、維多利亞紀念堂等場館演出67場。

每次演出,合唱團一般先唱抗日歌曲,閉幕后在幕布上展覽南京大屠殺的照片,同時結合時事進行講演。與此同時,幕后布置道具,然后表演話劇,最后為抗戰募捐。他們通過生動多樣的藝術形式,揭露日軍暴行,展現中國軍民抗戰事跡,喚醒海外僑胞的赤子情懷和同祖國命運與共的中華民族共同體意識。

1939年3月7日,在由陳嘉庚任主席的星華籌賑會資助下,武漢合唱團在新加坡出版了《民族呼聲》歌集,收錄其常備演唱曲目48首,這是我國抗戰期間在海外出版的第一本抗戰歌曲集。

合唱團抱持著“為增強救亡意識,為戰區災黎請命”的信念,走遍了南洋的大小城鎮,在馬來半島燃起愛國救亡的烈焰。在新山(馬來西亞城市),合唱團出演《逃難到星洲》,“劇情動人,繪聲繪影,表演逼真……使觀眾聞之流淚”﹔在笨珍(馬來西亞縣名),全體合唱《歌八百壯士》,“澎湃處如萬馬奔騰,令滿場觀眾攸悲攸喜,亦泣亦歌”﹔在芙蓉(馬來西亞城市),話劇《九一八以來》上演時,“觀眾大受感動,一時復仇雪恥之情緒,溢於全場”﹔在巴生(馬來西亞城市),演員以粵語表演《英雄兒女》,“劇情精警,場面激昂,博得掌聲不絕”。

從1938年9月開啟南下巡演到1940年4月歸國,武漢合唱團的足跡遍布新加坡、馬來西亞等地,南洋各地僑領捐輸巨款,合計參與的華僑約210余萬人,歐洲、美洲等地區人士也慷慨解囊,共為國內戰事籌款叻幣(英國殖民地政府發行的貨幣)230萬元。

(作者:王蕾,系寧波大學音樂學院教授)

(來源:《光明日報》2025年11月18日)