碧血長空——抗日戰爭中的中國空軍飛行員

“高志航,29歲﹔樂以琴,23歲﹔陳懷民,22歲……”在中國人民抗日戰爭紀念館一層展廳,紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽上,游客一邊用手翻動著電子屏上“在對日空戰中犧牲的部分飛行員”,一邊念著每個人的名字和生命定格的數字。

這些沖上雲霄的抗日英雄,絕大多數都出自同一所學校——杭州筧橋中央航空學校。當年,他們都是風華正茂的大學生,人生有無限可能。他們本可以遠離戰火,但在國家危難之際,毅然投筆從戎,成為一名空軍飛行員,在藍天與日寇殊死搏斗。

這是一場力量對比懸殊的慘烈厮殺。抗日戰爭前期,中國空軍的飛機不足300架,而日軍飛機數量是中國的九倍以上。中央航空學校先后有16批畢業生,約1700多人義無反顧地迎空參戰。其中大多數人從畢業到陣亡,僅有半年時間,平均殉國年齡隻有23歲。

他們用年輕的生命,兌現了校訓誓言:“我們的身體、飛機和炸彈,當與敵人兵艦陣地同歸於盡!”

1935年華北告急,中央航空學校的學生們吶喊求戰。

張錫祜在戰機前留影。

1937年8月14日,中國空軍在杭州上空迎敵,擊落敵機3架,首戰勝利。

20世紀30年代,中央航空學校學員與旗座上的校訓合影。

抗日戰爭期間,中國空軍第三大隊三十二中隊部分飛行人員。

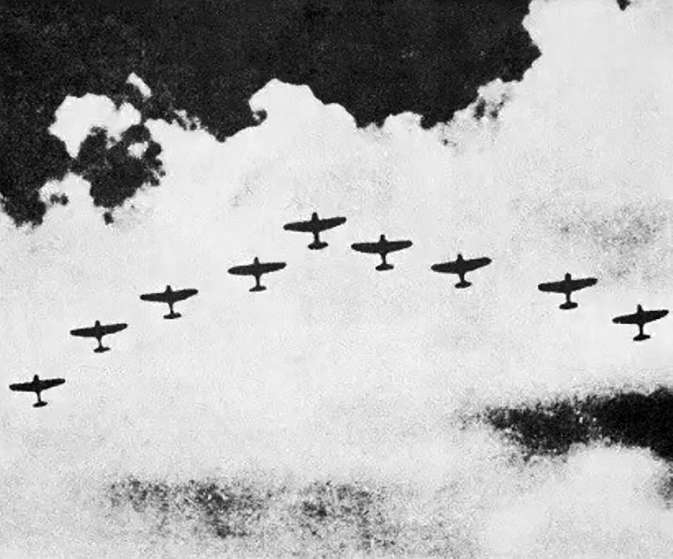

1939年9月28日,空襲重慶的日軍航空兵戰機編隊。

中央航空學校第十期部分學員在柳州初級班受訓時的照片,左三為林恆。

1940年3月,在重慶近郊被中國空軍擊落的日軍偵察機。

航空救國

1935年12月9日,夜色已深,林徽因守著家裡的電話,四處打聽同父異母的弟弟——林恆的下落。林恆是清華大學的學生,這一天,他和同學們一起走上北平街頭示威游行,參加了“一二·九”運動,直到天黑仍未回家。

林徽因聽說,學生游行隊伍經過西單、東長安街時,遭到軍警毆打,有的被軍警拿著鞭子追趕,有的被打得半死或受傷。姐夫梁思成花了大半夜時間,到北平各醫院裡受傷的學生中尋找林恆。最后,終於在西城一處僻靜的角落,找到了受傷的林恆。

林恆從小成績優異,立志長大要實業救國。但這次游行經歷,深深刺激了這位熱血青年。國難當頭,已經安放不得一張平靜的書桌了。1936年,傷愈后,林恆做了一個決定:放棄清華的學業,投筆從戎,報考中央航空學校(以下簡稱中央航校)。

經過兩個多月嚴格的體檢和初試、復試,林恆最終成為中央航校第十期學員。而在他之前,他的幾位師兄:清華大學地理系畢業的林文奎,是中央航校第二期學員﹔清華大學土木工程系畢業的沈崇誨,是中央航校第三期學員。

中央航校被譽為抗日戰爭時期“中國空軍的搖籃”,可以說是最難“上岸”的學校。因為在當時的中國,不是第一流的人才根本沒法開飛機。不惟清華大學,中央航校招收的學生還有金陵大學、齊魯大學、北平師范大學等名牌大學的畢業生。

能考上中央航校的,都是那個年代的天之驕子。他們之所以放棄無限的前途,用沈崇誨在《我的自傳》裡的話來解釋,因為空軍是“國家最需要的”。

辛亥革命之后,各地軍閥分別從國外買飛機、請教練,自辦空軍。最早成立的是北京、東北、廣東及山西的航空隊,其中尤以東北和廣東空軍較具規模。1928年國民政府統一全國后,開始著手收編地方空軍,建立一支中央空軍。

國民政府在軍政部下設航空署,從德國買了34架飛機,同時在中央陸軍軍官學校設航空班,培養飛行員。到1931年,航空班有83人畢業,編入航空署下屬的七個航空隊。然而,這幾支代表中國空軍的航空隊剛建立不久,就受到了一次重創。

1932年1月28日,“一·二八”事變爆發。日本突襲上海閘北,駐守閘北的第十九路軍奮起反擊。國民政府調軍政部航空署下的航空隊和廣東空軍,馳援淞滬戰場。這是中國空軍第一次抵御外侮的空中作戰。

戰爭持續了一個多月,中國空軍為數不多的飛機被擊落3架,3名飛行員犧牲,2人受傷。閘北被日本飛機炸成一片焦土。殘酷的現實,讓中國軍民不無憂慮,中日空軍力量的差距太大了。

全國上下掀起轟轟烈烈的“航空救國”運動。各地陸續成立航空救國組織,招收會員、募集捐款。愛國人士、海外華僑紛紛慷慨解囊,捐錢買飛機。一些華僑青年陸續回國參加中國空軍。

中央航校應運而生。1932年年底,國民政府在杭州筧橋成立中央航校,同時將1931年南京畢業的航空班學生改為該校的第一期畢業生。新校址招進的第一批學生,就被定為第二期。

全國各地的青年學子,踴躍報名。1933年1月,中央航校到天津招生,辦事處設在南開中學。據《北洋畫報》記載,當天,南開中學、南開大學有近千人報名參加體檢,隻有幾個人通過初試。南開大學創校校長張伯苓的兒子張錫祜就是其一。

張錫祜是南開中學的風雲人物,身高兩米,在家中排行第四,人稱“長人老四”。高中畢業前,“長人老四”曾與8名同學成立自行車通訊隊,由軍訓教官帶領到長城前線軍中服務,第一次感受到了國破家亡的痛楚。

報考中央航校時,張錫祜詢問父親張伯苓的意見。張伯苓不但沒有反對,勉勵他說,“吾有四子,以一子獻諸國家,理當然也。即有壯志,其速行。”

張錫祜順利通過復試,成為中央航校三期學員。臨行前,他給14年同窗摯友寫了一封信。信中囑托好友代其寬慰母親,還附了一張照片,背面題詞豪氣干雲:“駕飛機炸破富士山缺。莫等閑,白了少年頭,空悲切!”

“空軍黃埔”

考入中央航校的第一件事是剃平頭。當時,不少學員用挂號信將剪下的頭發寄回家中明志:“今后的兒子將永屬全中華民族所有,謹獻上這點頭發,聊表身體發膚受之父母的孝意。”

學飛行前,每名學員要先進行半年的入伍訓練。訓練地址在杭州西湖東畔的梅東高橋,那裡有一座清代老營房。張錫祜所在的第三期由中央陸軍軍官學校代訓,早晚操練,忙碌而緊張。

張錫祜曾給天津《大公報》記者匯報訓練生活:每天兩頓飯,“一進飯堂連話也來不及說,趕快吃。不然一喊立正就不許再吃,時間不過十分多鐘。”張錫祜十幾分鐘可以吃三大碗飯。

入伍第一課,站在講台上的是一位“獨臂將軍”。他自我介紹叫石邦藩,原空軍第2中隊中隊長,主動調到中央航校擔任三期學員的總隊長。張錫祜和學員們不禁好奇:為何總隊長隻有一隻手臂?

這時,有兩位士兵抬出一個盛滿福爾馬林的玻璃罐,裡面裝了一隻彈孔累累的手臂。石邦藩指著玻璃罐說:“這就是在去年‘一·二八’事變的空戰中,日本鬼子把我打斷的左臂。你們要替我報仇!”

“獨臂將軍”帶領學員們沿街訓練,高達兩米的張錫祜走在排頭,成為當地一道風景。圍觀群眾不無羨慕:“這不是普通部隊,他們是大學生,未來的飛將軍,后面那位斷臂的,就是‘一·二八’與日本鬼子打仗的英雄。”

入伍訓練期滿,體檢合格才能到航校本部學習。和張錫祜同期進入中央航校的幾位南開校友,有5人體檢不合格被刷下來了,“大概因為眼睛的關系,可見航校對於眼睛的注意。”

中央航校本部,位於杭州東郊的筧橋。當年,那裡隻有一條長街,房屋都很矮小,甚至連像樣的店鋪也沒有。中央航校的建立,為當地增添了不少活力。學校裡面有營房、機庫、小型機場等,約10萬平方公裡。其中一座三層高的大樓,在當時非常雄偉。

張錫祜對學校環境非常滿意。他給好友的信裡念叨:“筧橋的校舍非常好,現在還正在建筑中,真是出乎我們意料之外。”更讓他驕傲的是,“學校的教官全是美國空軍學校的教官,機器也全是美國最新式的教練機。在美國的普通學校隻教怎樣飛,我們現在學的不只是飛而且還要准,一個轉彎要三十度就不能三十五度。因為作戰的時候要成隊飛行的,假若一個差一點會影響旁人生命的。”

中央航校是國民政府建設空軍的重要基地,被蔣介石視為“空軍黃埔”。蔣介石自兼校長,並任命毛邦初為副校長。毛邦初是蔣介石第一任妻子毛福梅的內侄,曾由蔣介石派到蘇聯學習航空,是科班出身的中國早期空軍將領。

中央航校的飛行教官,是來自全國各省的空軍骨干。其中,有廣東航校的王叔銘、雲南航校的陳棲霞、南京航空班的陳嘉尚等,都是當時中國一流的飛行員。

此外,中央航校不惜花重金聘請了一個美國顧問團,並從美國購買了一批弗力提、道格拉斯等飛機,作為訓練用機。航校的訓練方式也是美式的,分為初、中、高三級,每階段大概60個學時。

美式訓練採取高淘汰制,如果學生不適合飛行就盡早淘汰。張錫祜入校前就聽學長說,畢業前將近一半的學員會被刷掉。“聞聽之下,不禁令人渾身發冷。小伙子隻有玩命才能保持地位。”

中央航校從第五期開始擴招。1935年6月,在洛陽建立了分校,1936年又在廣州建立了分校。洛陽和廣州分校隻訓練初級飛行員,在筧橋集中訓練中級和高級飛行員。

張錫祜和三期同學的飛行教官,是有“空軍戰神”之譽的高志航。東北空軍和法國牟拉納航空學校出身的高志航,對學員要求非常嚴格,所有飛行科目都會親自示范一遍,甚至親自帶著飛一趟。

上午練習飛行,下午學地面學科。天陰下雨,大家圍坐一起讀書聊天。“談話的題材,可以從漢尼拔的殲滅戰,論到戈林勛章、巴爾波之胡子。總之,古今中外,全是我們的話題。”羅英德和張錫祜是同期同學,多年后,他仍對校園生活念念不忘,“那時,我們有夢想,有憤慨,有痛苦,而最豐富的則是熾誠的友情。”

中央航校的同學身懷家仇國恨,一心想著保家衛國、為國雪恥。羅英德和同期的鄭少愚、樂以琴、沈崇誨相戒——30歲前決不成家。大家還相約,如果戰事一旦發生,設法同在一起比翼作戰。

校園生活彈指一瞬,畢業的日子很快來臨。1934年12月,第三期學員畢業時,中央航校舉行了一場盛大的懇親會。

學校史無前例地邀請畢業生家長出席,不論路途遠近,甚至海外華僑都邀請來杭州。不僅往返路費及食宿全包,返鄉時,蔣介石還親手送每位家長兩匹杭綢、一幅橫匾和一盒杭州特產。

很多家長到中央航校參加畢業典禮,才知道兒子這兩年都學了什麼。不少家長在校園中看到旗座上銅鑄的精神標語:“我們的身體、飛機和炸彈,當與敵人兵艦、陣地同歸於盡!”不禁潸然淚下。

懇親會上,張伯苓作為學生家長代表,用岳母刺字的典故與家長們共勉:“岳母曾以‘精忠報國’四字,刺岳飛背上。我們做家長的,也應該以此四字,刺諸諸生之心。如將來為國御侮,萬一失敗,簡直就不必再回到家去!”

航校第三期畢業的同學,除了一部分留校任初級飛行教官外,絕大多數都被分配到各個空軍部隊。張錫祜被分配到空軍第八大隊第三十中隊,駐防江西。

從1932年到1937年全面抗戰爆發,中央航校先后培養了500余名飛行員。這些飛行員后來都成為中國空軍抗戰的骨干力量。

奔赴國難

1937年8月13日,淞滬會戰爆發,日軍大舉進攻上海。航空委員會發布“空軍作戰命令第一號”,急令空軍各部隊於14日黃昏前集結華東,保衛上海和南京。

軍令如山。第二天,駐防江西的張錫祜不顧雷雨天氣,駕駛著馬丁重轟炸機冒險升空,不幸在江西臨川上空,迷航失事。

張錫祜奉命出征前,曾給父親寫了一封信。信中,他對幾天前南開大學被日軍轟炸之事安慰父親,並把父親“陣中無勇非孝也”的教誨當作出征誓言,懇請其不必挂念他的生死。

這封信和陣亡通知書穿越戰火,半個月后被送到張伯苓手中。當時年過花甲的張伯苓,面對喪子噩耗格外平靜,對身邊人說:“吾早以此子許國,今日之事,自在意中,求仁得仁,復何慟為。”

張錫祜出師未捷身先死,而他的戰友和日軍在筧橋上空展開了一場搏殺。

8月14日當天,日軍鹿屋航空隊18架九六式陸上攻擊機由台北起飛,轟炸大陸沿海機場。其中9架飛臨杭州上空,目標直指當時中國最重要的軍用機場筧橋機場。

突然,一隊中國空軍的戰斗機從雲層鑽出,咬著日本轟炸機一陣猛射。那是剛剛從河南調至淞滬戰場的中國空軍第4大隊,大隊長是高志航。

激戰半個小時,高志航大隊擊落日機3架,擊傷1架,本隊隻有1架戰斗機輕傷。這是中國空軍抗擊日軍空中襲擊的第一次作戰。首戰獲勝,極大地鼓舞了中國軍民抗日斗志。國民政府將8月14日定為“空軍節”。

而這場勝利,險些成了中國空軍抗戰史的“絕筆”。

“七七事變”爆發前,中國空軍正式整編為9個大隊和6個獨立中隊,其中很多都是中央航校剛畢業不久的學員,沒有實戰經驗。在中國空軍裝備的飛機中,真正能夠投入實戰的飛機不足300架。由於中國沒有自己的航空工業,這些飛機都是從國外七拼八湊的雜牌貨,戰時損失極難補充,毀一架就少一架。

反觀日本,空軍當時不是獨立的兵種,分別隸屬於陸軍和海軍的航空隊。1937年全面侵華之時,日本陸軍航空隊已有飛機1480架,海軍航空隊有飛機1220架。日軍飛機數量是中國的九倍以上。其中裝備最多的是九六式陸上攻擊機和九六式艦載戰斗機,都是1936年投產的新機型,當時世界軍機的佼佼者。

中日之間的空戰,是一場完全不對等的搏殺。中國飛行員硬是抱著“我死則國生”的決心,堅持戰斗。

中央航校畢業不到一年、第五大隊的閻海文,於8月17日攻擊上海日本陸戰隊司令部時,不幸被敵軍高射炮擊落。閻海文跳傘后遭圍捕,他擊斃5名日軍,將最后一顆子彈留給自己。自戕殉國前,閻海文喊出的最后一句話是:“中國無被俘之空軍!”

閻海文殉國后兩天,第二大隊九中隊分隊長沈崇誨隨隊出征,預定轟炸長江口外海的日本軍艦。但在杭州灣上空因飛機有狀況而脫隊,沈崇誨與后座的陳錫純原本可以跳傘,但他們在白龍港海面連人帶機沖向敵艦,與敵人兵艦同歸於盡。

“在慘烈的空戰中,生死僅是毫發之間的事。每次升空迎敵,都有可能血洒長空,永遠不再返航。”航校五期的張光明,畢業后被分配到第四大隊二十二中隊,歷經空戰上百回。在他記憶中,飛行員們都把生死置之度外,只要不被打下來就接著飛,明明知道打不過日本人,還是要打。

當時被稱為中國空軍“四大金剛”的四位王牌飛行員,相繼隕落:高志航於1937年11月赴南京參戰的途中殉國,劉粹剛在同年10月支援忻口戰役時犧牲,樂以琴在同年12月犧牲於南京上空,李桂丹則在次年2月的武漢空戰中犧牲。后三者都是中央航校二期的畢業生,高志航曾是他們的飛行教官。

不隻有飛行員犧牲,中國空軍的飛機也快被打光了。

國民政府雖然沒有公布過真實的戰機損失,但據美國退役空軍上尉、中國航空委員會顧問陳納德的回憶:開戰三個月內,中國失去了三分之二的飛機,到11月初,所有能飛的飛機加在一起隻有三十幾架,基本上喪失了作戰能力。

山窮水盡之際,蘇聯的援助,讓中國空軍獲得了喘息的機會。

從1937年年底開始,蘇聯為了讓中國在東線牽制日本,給予中國大量的秘密援助。援助不僅僅是賣給中國上千架蘇制伊15、伊16戰機,更是先后派了3000多名飛行員組成蘇聯空軍志願隊,直接參與中國空戰。

此后,中國空軍與蘇聯飛行員,並肩在武漢、南京、重慶等城市上空,與日本空軍開始了新一輪厮殺。據二戰史資料,日本在侵華戰爭期間損失飛機986架,這其中有相當一部分是蘇聯志願航空隊的戰果。

1940年,蘇聯西線防御吃緊,開始大幅度削減對華軍援規模,同時命令蘇聯空軍志願隊陸續撤出中國,回國抵抗德國的東侵。由此,中國空軍不得不依靠剩下的蘇制飛機,苦撐局面。

至暗時刻

1940年7月16日,霧都重慶迎來一個難得的晴天。這天上午,第四大隊21中隊的丁壽康坐在宿舍裡給遠在泰國的叔父寫信:

“叔父,這些日子來只要天氣好,敵機還是繼續著大舉來襲,警報響了,人員從容趨避,解除了,照常工作活動,中國人民確已在轟炸中堅強老練起來了,蜀省天氣酷熱,汗涔涔終日……”

丁壽康寫完家書,筆墨未干,空襲警報突然響起。他來不及將信裝進信封,匆匆忙忙沖向自己的戰機。當天,中國空軍24架戰機升空,與27架日機展開了激戰。丁壽康的戰機中彈起火,不幸殉國。

戰斗結束后,丁壽康的隊友回到宿舍,發現了那封尚未封好的家書,眼含熱淚,幫丁壽康寄了出去。

這樣的生離死別,對當時的飛行員來說,每天都要經歷。據航校七期畢業的黃龍金回憶,很多次,飯吃到一半,敵機來襲,飛行員們必須立刻放下碗筷升空迎戰。空戰結束后,又匆匆回到原處用餐,而原本同桌的戰友再也沒有回來,徒留一副碗筷和一張空椅,靜靜地放在那裡。

就在丁壽康犧牲不久,日軍不斷派出高空偵察機到重慶機場附近耀武揚威,並故意放情報說,9月中旬前后將大舉攻擊重慶。中國空軍毫不畏懼,調集剩余兵力集中重慶和成都周圍機場,准備和日軍大干一場。

9月13日,空軍防空指揮部接到情報,有三批敵機從武漢向西飛去。指揮部研判,是前來重慶轟炸的機群,於是通知第三大隊及第四大隊由重慶北邊的遂寧機場起飛,前往重慶上空擔任空防任務。

第四大隊大隊長鄭少愚率隊在重慶上空穿梭了一個多小時,沒發現任何敵機的影子,於是通知在空機群返場落地。不料,飛到璧山上空時,有一批型號不明的敵機從大編隊的后上方,高速俯沖而下。中日雙方開始了一場互相追逐的混戰。

鏖戰半個小時,中國空軍損失慘重:出戰的34架飛機一共被擊落13架、擊損11架,飛行員戰死10人、受傷9人。而日軍型號不明的戰機無一被擊落。這是中國空軍抗戰史上最黑暗的時刻。

當天參戰的28中隊隊長雷炎均,眼看著朝夕相處的戰友一個個戰死沙場,下了飛機就在機翼下嚎啕大哭,仰天長嘆:“飛機差別太大了,根本沒有還手的機會。”

原來,日軍型號不明的戰機,是三菱公司研發並制造的一款新戰機——零式戰斗機。這款戰機採用了很多最新技術,如全封閉可收放起落架、全封閉座艙、大口徑機炮、恆速螺旋槳等,時速高達560公裡,是當時世界上速度最快的戰斗機。歐美新型戰機都無法與之抗衡,中國空軍當時的主力戰機——蘇制伊15、伊16更不是它的對手。

據第四大隊23中隊徐吉驤回憶,“直至半年后才知當時遇到的是什麼飛機。我軍的蘇制飛機和零式機一接觸,就知我機的性能、馬力及靈活度都比日機差太多了,雖知是如此我們依舊奮戰不肯脫離戰場,我見到我方的戰機一架架墜落及有人跳傘。”

璧山空戰第二天,國民政府召開緊急會議。會上,蔣介石批評空軍“太不中用了”,要派大機群出戰復仇。與會的空軍人員心情無比復雜,陷入一片沉寂。

第四大隊副大隊長劉宗武是個急脾氣,站起來向蔣介石大聲匯報:“我是航校三期,您的學生,今天為了救國家,救同胞,我萬死不辭,但是也要讓日本人付出代價。我們的飛機,本來在數量上就都不如他們。如今他們又拿出新型的飛機打我們10年前的舊貨。我們連還手的機會也沒有,這樣的犧牲有什麼意義?我報告您以后,為服從命令,必定戰死給您看。報告完畢。”

說完,敬禮,劉宗武扭頭就走。回到機場,劉宗武臉色蒼白,向隊員們大喊:“上飛機!”大家都懷著不能返航的心情,駕駛著9架還能飛行的飛機,在重慶四周轉了起來。不久,無線電呼叫:“劉宗武,西西北。劉宗武,西西北。”

“西西北”是密語,意思是“赴成都避戰”。劉宗武心情還沒有平復,仍舊帶著編隊巡邏。無線電一直呼叫很多遍,劉宗武才率隊向西西北成都方向飛走。

國民政府修改了戰略。中國空軍確實對日軍的新式武器毫無招架之力,但仗還要打,仇還要報,中國空軍所剩無幾的飛行員太寶貴了,不能再這樣無謂的犧牲了。

此后,中國空軍進入“避戰”時期。

警報一響,大部分飛機能飛的就飛走,不能飛的,就拖到機場附近掩蔽起來,地面的飛行員也跟著老百姓一起躲警報。一些老百姓冷嘲熱諷:“飛將軍,日本鬼子來了,龜兒子的你們應該上天空,怎麼也和我們一塊兒跑!”

這些責備,讓飛行員身心備受煎熬。航校三期畢業的姜獻祥在日記裡寫下難言之隱:“於公,未盡保衛之責,使軍民遭到殘酷的殺害﹔於私,對父母不能盡孝道,對妻、子又難以供溫飽,這種身心上所受的折磨和煎熬,實在難以用筆墨來形容。”

陣亡通知書

中央航校也在戰火硝煙中流離轉徙。

淞滬會戰爆發后,日寇不斷轟炸上海。中央航校根據戰局需要,把高級飛行班編建一個轟炸中隊和一個偵察中隊參戰,其他教官和學員全部乘火車遷往廣西柳州。到柳州后,依舊是炮火連天,中央航校只能繼續向雲南昆明轉移。

轉移途中,中央航校7期的一批學員被困在湘黔交界處的晃縣(今新晃侗族自治縣)。一個夜晚,十幾名學員圍坐一起,學員黃棟權一時興起,用小提琴拉起西洋樂曲。他鄉夜雨,琴聲悠揚,大伙兒都沉浸其中。

這時,突然有人敲門,一位中年男子很難為情地說,找了幾家旅館也沒能給老人、孩子找到一張床位,妻子患急性肺炎正在發高燒,實在沒辦法,隻好前來求助。熱心的學員們聽后,立即騰出一間房,並幫忙把發燒的女子扶上樓。

這位有些落魄的中年男子就是梁思成,發高燒的是林徽因。戰亂中的相逢,讓梁思成一家與中央航校的年輕學員們從此結緣。

1938年年初,梁思成一家在昆明安頓下來。中央航校遷至昆明郊區的巫家壩,改名為中央空軍軍官學校。這些年輕的學員背井離鄉,生活十分寂寞,再加上飛行訓練枯燥艱苦,一到假日便三五成群地到梁家聚會。

不久,林恆也來到昆明,與梁思成一家重聚。林恆入學時,趕上淞滬會戰爆發,中央航校開始后撤。他和同學徒步撤到江西南昌校區,還沒有站穩腳跟,南京保衛戰又打響了。他們只能邊學習邊后撤,在柳州校區進行了初級訓練,接著再后撤到昆明,進行中級和高級飛行訓練。

“這一層關系,更密切了梁家同這批空軍的友誼。”據梁思成之子梁從誡回憶,這批中央航校7期的學員畢業典禮在巫家壩機場,大家都沒有親屬在昆明,便決定請梁思成和林徽因作他們的“名譽家長”。梁從誡記得,“那一天,我們全家都去了。父親坐在主席台上,也致了詞。講話之后,畢業生們還駕著那些老道格拉斯進行了飛行表演。”

畢業后,這些學員正式編入作戰部隊,和梁家人見面的機會越來越少。偶爾到梁家做客,“談起空戰中我方的劣勢和某些我們不認識的老飛行員的犧牲,他們是那樣的嚴肅和憂憤。”梁從誡隱約地感到,好像有什麼可怕的事情將會發生。

一天,梁思成收到一封公函和一件包裹,打開一看,是一份陣亡通知書和一些日記、信件和照片等遺物。“死者名叫陳桂民,是我們的飛行員朋友中第一個犧牲的。因為他在后方沒有親屬,部隊就把這些寄給了‘名譽家長’。母親捧著它們,泣不成聲。”梁從誡那時還不知道,陳桂民的死,只是一連串不幸消息的開始。

1940年冬,梁思成和林徽因隨營造學社遷往四川李庄,從此與昆明的空軍軍官們隻有一些通信聯系。而空軍部隊仍堅持以往的慣例,不久,“小提琴家”黃棟權的遺物就寄到了李庄。

梁從誡聽父親說,黃棟權犧牲得特別壯烈。他在戰斗中擊落了一架敵機,在追擊另一架時不幸被敵機擊中,身體被炸得粉碎,以致無法收殮。“我們全家對黃棟權的死特別悲痛,因為當初正是他的琴聲才使我們同這批飛行員結下了友誼。這時,母親肺病復發,臥床不起,她常常一遍遍地翻看這些年輕人的照片、日記,悲不自勝。”

此后,接連幾封陣亡通知書陸續寄到梁家。為了不讓林徽因為此心痛,梁思成悄悄把寄來的陣亡通知書和遺物藏起來。不久,一次沉重的打擊讓林徽因徹底病倒——林恆在成都上空陣亡了。

1941年3月14日,避戰許久、力量稍有恢復的中國空軍無法忍受日機的猖狂,第三、第五大隊共31架飛機在成都上空與敵機再度交手。

然而,這次空戰用的飛機是從蘇聯購買的伊15Ⅲ型新式飛機,性能遠落后於日本的零式飛機。激戰三十分鐘,第五大隊大隊長黃新瑞、副大隊長岑澤鎏和林恆等8人犧牲,飛機全毀13架,受傷8架。日機則全部返航,隻有4架輕傷。

這場空戰,是僅次於璧山空戰的一次重大損失,主力飛行員的戰斗減員達到85%。蔣介石大為光火,兩個月后,第五大隊被軍委會取消番號,改稱“無名大隊”,全隊佩戴“恥”字胸標。

年僅25歲的林恆,甚至沒有來得及參加戰斗就犧牲了。

梁從誡對三舅林恆的犧牲不無遺憾,他在《悼中國空軍抗日英烈》一文中透露:“那一次,由於后方防空警戒系統的不力,大批日機已經飛臨成都上空,我方僅有的幾架驅逐機才得到命令,倉促起飛迎戰,卻已經太遲了。三舅的座機剛剛離開跑道,沒有拉起來就被敵人居高臨下地擊落在離跑道盡頭隻有幾百米的地方。”

林恆犧牲后,梁思成匆匆趕往成都收殮了他的遺體,掩埋在一處無名墓地裡。梁思成收攏了幾件林恆的遺物,包括一套軍服,一把畢業時由部隊配發的“中正劍”。有說法稱,當時梁思成還取走一塊林恆駕駛過的飛機殘骸。這塊飛機殘骸后來挂在林徽因的病榻前。

1944年,林徽因懷著難言的悲傷,在病床上寫了長詩《哭三弟恆》,這時距離林恆的犧牲已經三年:“弟弟,我沒有適合時代的語言來哀悼你的死﹔它是時代向你的要求,簡單的,你給了。這冷酷簡單的壯烈是時代的詩。這沉默的光榮是你……”

林徽因用這首詩,悼念林恆以及那些和林恆一樣的年輕飛行員。據梁從誡回憶,從陳桂民犧牲后,每年七月七日中午12點,梁思成都會帶領全家,在飯桌旁起立默哀三分鐘,悼念那些年輕的空軍烈士。

那時候,面對日本的狂轟濫炸,梁思成一家和他們的飛行員朋友都寄希望於西方國家的援助,卻一年又一年地希望落空。直到1941年珍珠港事件的爆發,情況才開始有所轉變。

最后的勝利

1941年12月20日凌晨,昆明上空響起了飛機的轟鳴聲。10架日本雙引擎KI-21轟炸機,像往常一樣大搖大擺地飛向巫家壩機場,准備對地面進行肆虐攻擊。

4架小型戰斗機編組,突然向日本轟炸機開火。日本飛行員還沒回過神來,又出現10架戰斗機把他們包圍,一頓猛攻。6架日機被擊落,3架受重創。

這場空戰,讓日本飛行員在中國領空嘗到了對手的厲害。可對手到底是誰,讓日軍一頭霧水。1940年以來,日軍已經掌握了絕對制空權,對昆明的空襲如入無人之境,幾乎沒遇到什麼抵抗。

這支重創日機的空中部隊,就是大名鼎鼎的“飛虎隊”——美國志願援華飛行隊。1941年,在中國抗日最艱難的階段,200多名美國青年飛行員在陳納德的率領下,先后赴華作戰,與中國軍民共同抗擊日本侵略者。

“飛虎隊”與中國空軍並肩作戰,在滇緬、華中、華南等空戰中重創日軍,有力支援地面部隊的作戰行動。據抗戰史資料統計,“飛虎隊”作戰50余次,擊落敵機299架,消滅大量的坦克、車輛、艦船和地面部隊。

日本偷襲珍珠港后,美日正式宣戰,“飛虎隊”被編為正規軍,成為美國陸軍第14航空隊,駐昆明巫家壩機場。為紀念前志願隊的彪炳功績,美國總統羅斯福批准第14航空隊保留“飛虎隊”的名稱和隊徽。

第14航空隊成立時,缺少飛行員,便從中國空軍中遴選24人編入,戰斗機、轟炸機各12人,組成中美混合團。12名戰斗機飛行員,均為中央航校12期學員。作為成績突出者,他們被均分至3個中隊。

陳炳靖是第14航空隊23大隊75中隊的一員。據他生前回憶,自中隊成立以來,日軍頻繁挑舋,三次空投戰書,約在某時某地決戰。陳炳靖和中方隊員在陳納德的指揮下,在緬甸及中國西南各省的上空迎擊日機。

慘烈的戰事,讓身邊的同學漸漸離他而去。半年內,第14航空隊中方飛行員損失近半。戰后,陳炳靖所在中隊的中國隊友,全部戰死。1941年,和他一同赴美受訓的46名同學,有30人殉國。

陳炳靖最后一次執行任務時,中隊裡隻剩下他和另一名中國飛行員。1943年10月,陳炳靖領命,隨隊駕駛戰斗機,為21架B-24轟炸機護航。他們從昆明起飛,直抵越南海防港,轟炸日本軍艦和補給站。

飛到河內時,遇到日軍30余架零式戰機攔截。陳炳靖的座艙不幸中彈,跳傘后降落在中越邊境。在越法軍和當地百姓發現了他,一周后,他被法軍引渡給日軍。審訊時,日軍態度十分惡劣,認定穿一身“飛虎隊”夾克、講一口流利英語的陳炳靖是美軍,但陳炳靖堅稱自己是中國空軍。

最后,陳炳靖被關押到南京老虎橋,一個專門關押中國戰俘的集中營。在集中營,陳炳靖每天過著非人的生活,備受折磨。直到1945年8月22日,有人通知他:明晨8點,日軍將放他出獄。

以往,早晨8點被釋放的戰俘,大多被押至雨花台槍決。第二天,陳炳靖在棉襖裡藏了一塊玻璃片,隨時准備割腕自盡。直到車開進南京六福飯店,陳炳靖看見歡呼來迎的人群,才恍然大悟:抗戰勝利了!陳炳靖熱淚盈眶,這一天終於來了,而他的戰友們很多都沒能等到這一天。

據《中國空軍抗戰史》記載,抗日戰爭期間,中國空軍在空中擊落敵機592架,重創及可能擊落敵機95架,炸毀地面敵機540架,重創及可能炸毀敵機125架。

中國空軍為此付出了慘痛代價。抗日戰爭中,中國空軍有4321名飛行員陣亡或殉職。中央航空學校從創立到1948年遷移台灣,共培養了16期近1700名飛行員,其中大部分都在抗日戰爭中殉職殉國,平均犧牲年齡僅23歲。

抗日戰爭勝利后,輾轉辦學的中央航校遷回杭州筧橋原址。隨著國民黨的節節敗退,1948年冬,中央航校遷往台灣。

新中國成立后,原中央航校舊址和筧橋機場被中國人民解放軍接收,先后有多支空軍航空兵部隊駐扎在這裡。

2015年,抗日戰爭勝利70周年之際,一座以緬懷抗日空戰英烈為主題的紀念館——醒村愛國館,在原中央航校舊址上建成。館前聳立的飛行員雕塑底座上,銘刻著當年中央航校的校訓:“我們的身體、飛機和炸彈,當與敵人兵艦陣地同歸於盡!”如今讀來,依舊令人震撼。

(來源:《北京日報》 2026年1月6日)