不负巾帼志 热血沃中华

——纪念赵一曼同志殉国85周年

誓志为人不为家,涉江渡海走天涯。男儿岂是全都好,女子缘何分外差?未惜头颅新故国,甘将热血沃中华。白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花。这是女英雄赵一曼创作的《滨江述怀》,从诗中不难看出赵一曼性如烈火、意志如钢的大无畏革命精神和巾帼不让须眉的革命气概。今年是赵一曼同志殉国85周年,谨以此文纪念她短暂而光辉的一生。

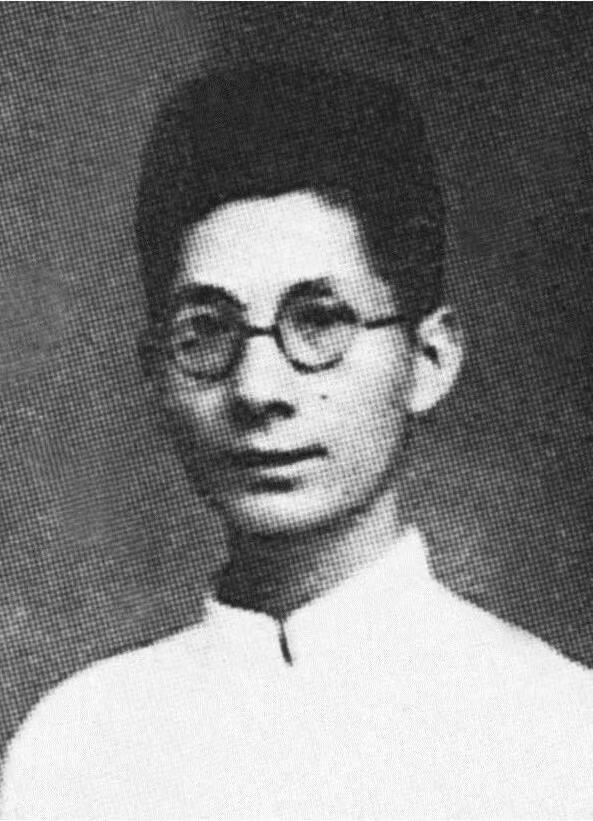

赵一曼(1905-1936)

1936年8月2日凌晨,黑龙江哈尔滨至珠河(今尚志市)的铁路线上,一列火车呼啸而过。在这列火车上,有一间临时牢房,里面关押着一位即将被押送刑场的“女囚”。此刻,她强忍着严刑拷打的剧痛,给远在千里之外的儿子写了一封家书,百余字道尽了一位母亲对儿子的深深眷恋,她就是将青春和热血化作满腔爱国情怀撒在东北广袤大地上的赵一曼。历经岁月更迭、时代变迁,女英雄赵一曼仿佛从未离去,她的名字就是一种力量,留给后人无尽的精神财富。

誓志为人不为家,涉江渡海走天涯

1905年10月,赵一曼出生在四川宜宾的一个地主家庭。她从小就爱听岳飞精忠报国和“穆桂英大破天门阵”的故事,秋瑾投身革命英勇就义的事迹更是深深地刻在她的心里。七八岁读私塾时,赵一曼立志要念好书,她对弟弟和侄子们说“将来我要到县城里去念书,到京城里去念大学。”侄子们都不信,认为她是吹牛。“幺姑,上县城要翻好多道山,上京城要走上好几个月,你去得了吗?”赵一曼自信地说:“怎么不能,我还想去游洋呢!”

如她所愿,十几年后,赵一曼来到莫斯科中山大学学习。在开往莫斯科的轮船上,赵一曼结识了同为黄埔军校学生的陈达邦,在相处中两人互生情愫并坠入爱河。1928年4月,经党组织批准,她与陈达邦在莫斯科中山大学举行了婚礼。婚后,两人相互扶持、共同学习,度过了一段甜蜜幸福的时光。由于国内革命形势处于新的发展时期,白区工作急需大批妇女干部,同年11月,已怀有5个月身孕的赵一曼接到了回国的任务。陈达邦希望赵一曼能够等到把孩子生下来再走,但赵一曼没有同意。与丈夫分别时,赵一曼说:“达邦,我希望有一天再来莫斯科见你,最好是将来你也回国,在革命胜利的时候,公开的场合咱们再见面。能见面当然好,不见面也好,达邦,要丢掉儿女情长。”赵一曼和一起回国的同志们假扮成被驱逐出境的华侨,徒步穿过冰天雪地的国境线。就这样,这对新婚夫妇在结婚几个月后,便异域相隔,从此再未相见。

1929年1月21日,赵一曼生下一个男孩,这一天是列宁逝世5周年纪念日,于是,她给孩子取名“宁儿”。赵一曼带着孩子,先后在宜昌、上海、南昌从事地下工作。宁儿虽然吃了不少苦,但也起到了很好的掩护作用。几次艰难的脱险经历,让赵一曼深深地体会到,宁儿一天天长大,不能一直跟着她四处漂泊、忍饥挨饿。无奈之下,她找到陈达邦的妹妹陈琮英(任弼时的夫人),经反复商量斟酌,最后决定把孩子送到武汉陈达邦堂兄家寄养。赵一曼不知道这一别要什么时候才能再见到儿子,还能不能见到儿子,想到这里,她望着两周岁多一点的宁儿,眼泪像断了线的珠子落了下来。分别前,她抱着儿子在照相馆拍了一张照片,这本是生活中寻常的一幕,可没人知道,这张照片竟成为赵一曼和儿子留下的唯一纪念,从此,她再也没听过孩子喊过她一声“妈妈”。

陈达邦

男儿岂是全都好,女子缘何分外差?

赵一曼生长在封建地主家庭,作为一个大家闺秀,她完全可以不问世事,花前月下,过着安逸的生活,可是她从小就不是一个“安分”的女子,女子不能在堂屋洗脚,她不仅偏要在堂屋洗脚,还要当着众人洗;女子缠足不可抗拒,她却不信邪,将缠足用的长布条剪成碎片;母亲曾想用做女红的方法收敛赵一曼的心,然而她9个月内没绣出一朵花,而是读了很多革命书籍;兄长请来媒婆,试图把她嫁给一个凶狠的男人去管束,她就下定决心离家出走。1924年7月,赵一曼以《请看我的家庭》为题,写了3000字的自述体纪实文章,在天津《女星》杂志和上海的《妇女周报》发表。这篇文章所表述的思想不仅是赵一曼对自身个体命运的悲号,更是一个时代女性向封建势力发出的宣战号角。

1926年初,赵一曼离家到宜宾女中读书,并加入了中国共产党。由于学校规定女同学一律绾髻,不得梳辫子,赵一曼带领十几个女生,当着学监的面把长发剪成齐耳短发,在女学生的示范带动下,许多乡镇和农村的女子也受其影响,剪短了千百年来受之于父母的长发。她还带领女中党团员骨干参加了抵制“仇货”的斗争,面对驻军的多番压迫,赵一曼举着红旗,率领学生游行示威、沿街讲演、贴标语、撒传单、呼口号,在暴风雨中经受了锻炼和考验。

1927年2月,赵一曼考入黄埔军校武汉分校,成为中国历史上第一代女兵,在学校的军事化管理下,赵一曼和其他女兵们一起,接受了严格的军事训练和政治理论学习。在训练场上,赵一曼既学习了指挥作战,也能够手持步枪冲锋在山道和树林;政治课上,李达、恽代英等教官的理论讲授,则更加坚定了赵一曼的革命理想和信念,使她从一名女学生锻炼成了意志坚定的女兵。1931年,日本悍然发动九一八事变,东北大部分地区被日军占领。为了挽救民族危机,赵一曼在党组织的安排下来到东北,这个体弱多病的南方女人并没被部队里的北方汉子们所看重。东北有一句俗话“是骡子是马拉出来遛遛”。赵一曼领导游击队让日伪军接连退败,敌人惊恐地称她为“手持双枪、红装白马的密林女王”。

生为女儿身,不比男儿弱。1962年郭沫若为了纪念革命先烈赵一曼,写下了一篇充满革命激情的诗文:“蜀中巾帼富英雄,石柱尤存良玉踪。四海今歌赵一曼,万民永忆女先锋。青春换得江山壮,碧血染将天地红。东北西南齐仰首,珠河亿载漾东风。”

在宜宾女中读书时的赵一曼。

未惜头颅新故国,甘将热血沃中华

从1932年春开始,赵一曼先后在大连、沈阳开展工人运动,领导哈尔滨电车工人反日大罢工。之后,她奔赴珠河抗日战场。刚到珠河时,吃不惯高粱米和大碴子,加上水土不服,经常生病。每到这个时候,她就反问自己,难道自己愿意过衣食无忧但没有任何自由的地主家小姐生活吗?愿意低下头来在鬼子屠刀下当一只绵羊吗?不能,坚决不能!那么就必须克服暂时的困难,为了将来过上自由、独立、幸福的日子,必须把日本鬼子赶出中国去,想到这里她就什么也不怕了。

1935年,赵一曼任东北人民革命军第三军第一师二团政委。这年秋天,由于日军到处杀人放火,严厉封锁,抗日联军不得不转入深山老林,与群众的联系被隔断。东北的自然环境恶劣,冬季时间长,冰天雪地、寒风刺骨。赵一曼和抗联指战员缺衣少粮,经常以吃草根、嚼树皮、喝雪水、啃马皮裹腹。虽然生活艰苦,斗争残酷,但他们仍然精神饱满,无怨无悔地战斗在皑皑雪原中,不断给日伪军以沉重的打击,鼓舞了东北人民的抗日斗志。

1935年11月,赵一曼为掩护部队突围,受伤被俘。钢针、烙铁、电刑……日军极尽刑讯逼供之能事,想要威逼赵一曼招供投降。一份尘封的日本档案,记录了赵一曼牺牲前的遭遇:“七月二十六日对赵一曼女士的电刑,操作准确,新式电刑器具功能发挥正常,给了赵一曼女士超负荷的最大压力。在长时间经受高强度电刑的状态下,赵一曼女士仍没招供,确属罕见,已不能从医学生理上解释。”面对如此酷刑,赵一曼咬紧牙关怒斥道:“你们这些强盗,可以让整座村庄变成瓦砾,可以把人剁成烂泥。可是,你们消灭不了共产党人的信仰!”

敌人无法使赵一曼屈服,便决定对她处以极刑。在去往珠河的火车上,赵一曼知道此行实为赴死,她唯一放不下的,就是她的孩子宁儿。她向押解她的日本宪兵要来纸和笔,写下了最后一封信:“母亲对于你没有能尽到教育的责任,实在是遗憾的事情。母亲因为坚决地做了反满抗日的斗争,今天已经到了牺牲的前夕了……我最亲爱的孩子啊!母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你。在你长大成人之后,希望不要忘记你的母亲是为国牺牲的!”在人生终点,赵一曼将使命之憾、亲情之歉,定格为历史永恒,道出了对革命理想、信仰信念的矢志不移。

赵一曼与儿子的合影。

白山黑水除敌寇,笑看旌旗红似花

1936年8月2日,在公开处决前,敌人将赵一曼绑在马车上,押到珠河县城游街示众。这位驰骋北疆的女政委,怀着对祖国的无比热爱,对珠河人民的深情眷念,对日本侵略者的刻骨仇恨,放开喉咙,唱起了悲壮的《红旗歌》:“民众的旗,血红的旗,收殓着战士的尸体。尸体还没有僵硬,鲜血已染红了旗帜……高高举起呀!血红旗帜,誓不战胜,终不放手……牢狱和断头台,来就来你的,这就是我们的告别的歌……”枪声响起,赵一曼年轻的生命永远定格在了31岁。但那歌声却回荡在白山黑水之间,缭绕在长城内外,激起更广阔的回响空间。祖国大地到处席卷起民族解放的狂涛,汇成打败日本侵略者的汹涌澎湃的怒潮。又经过9年的艰苦卓绝的斗争,爱好和平的中国人民赢得了抗日战争和世界反法西斯战争的最后胜利。

1950年电影《赵一曼》上映,曾经经历过那段苦难岁月的人无不为影片中赵一曼的凛然正气,坚贞不屈所感动。在川南工作的李坤杰看了《赵一曼》以后,心情格外激动,勾起她对亲人的思念。银幕上的赵一曼坚强、勇敢、机智……多么像离别20多年的胞妹李坤泰啊!于是,她向党组织汇报,向进川出川的同志打听……1954年,李坤杰将李坤泰的照片寄给曾经在中共满洲省委工作过、时任国务院宗教事务局局长何成湘。不久李坤杰收到了何成湘的回信,证实了李坤泰就是抗日女英雄赵一曼。

赵一曼唯一的儿子陈掖贤,也就是遗书中的“宁儿”,知道赵一曼就是自己的母亲后,百感交集,思绪万千。当地政府通知他领取烈士证和抚恤金,他都没有去,因为他觉得那是用母亲的鲜血换来的。他专程赶到东北烈士纪念馆凭吊母亲,看到了那封迟到了20多年的家书,泪流满面,一字一字地抄在了笔记本上。抄完后用钢笔在自己手上刺了“赵一曼”三个字,直到他去世,那三个字仍留在他的手上。

曾经,有一位战友问赵一曼:“你为什么叫赵一曼呢?”赵一曼答道:“我喜欢‘一’字,所以给自己起的名字都带个‘一’字,意思指一生革命,一心一意,一贯到底,绝不改变……”这位伟大的民族英雄,伟大的母亲,用自己短暂的生命诠释了一位共产党员的拳拳报国之心、爱民为民之情。2009年,赵一曼被中央宣传部、中央组织部等11个部门评为“100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”之一。

人无精神则不立,国无精神则不强。习近平总书记指出:“精神是一个民族赖以长久生存的灵魂,唯有精神上达到一定的高度,这个民族才能在历史的洪流中屹立不倒、奋勇向前。”在14年抗日战争中,以赵一曼等为代表的东北抗联将士用鲜血和生命谱写了中国人民抗日战争这部壮丽史诗中最惨烈、最艰苦、最令人动容的重要篇章,铸就了伟大的东北抗联精神。这种精神已经融入生生不息的民族血脉,成为中华民族取之不尽、用之不竭的宝贵精神财富和恒久动力源泉。

(作者单位:中共辽宁省委党史研究室)

(来源:学习强国辽宁学习平台)