烈士校长刘湛恩的铁血丹心

《觉醒年代》第一集里的日本早稻田大学取景自上海理工大学校园内,距离取景地不远处坐落着刘湛恩的铜像。作为上海私立沪江大学首任华人校长,刘湛恩以其在抗日战争中的思想和行动,创造了属于自己的“觉醒年代”。

坐落于上海理工校园内的108号小楼,经历百年风雨涤荡伫立至今,常常有人慕名前往寻访小楼主人的爱国印记。这座意义非凡的老建筑就是上海私立沪江大学(现上海理工大学)首任华人校长、爱国教育家刘湛恩的故居。

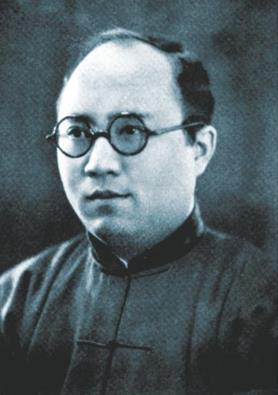

1896年,刘湛恩出生于湖北省阳新县。入学后他成绩优异,1918年获奖学金赴美留学,专攻教育。在获芝加哥大学教育硕士学位后,又进入纽约哥伦比亚大学教育学院深造。

“在中国的大学”变成“中国的大学”

沪江大学由中美两国浸礼会的教友所设立,1909年开学,1914年中文校名正式定为沪江大学。1920年代末,全国掀起“收回教育权”运动,沪江大学改组了校董会。1928年2月25日下午,沪江大学门庭若市、热闹非凡,一辆辆汽车鱼贯而入,师生们整齐有序地前往会场——新校长刘湛恩的就职典礼即将开始。

青年刘湛恩

在全场注视下,刘湛恩走上讲坛,发表了《大学的使命》就职演说,对沪江大学提出“培养人材、研究学术和改造社会”三大使命,向师生勾勒了他设想的“学术化、人格化、平民化及职业化”沪江治理模式和未来的美丽蓝图。中国校长的就任开启了沪江大学划时代的一幕,刘湛恩的人生也掀开了新篇章。“当我把沪江大学的命运交到一位华人校长手上的那一刻,我的愿望实现了。”卸任校长美国博士魏馥兰表达了他的心声。

就职期间,刘湛恩在校采取了一系列改革措施。他聘请涂羽卿、徐作和、余日宣和蔡尚思等专家学者任教,增设了许多新的专业课程,如商科的工商管理、国际贸易、银行、会计等。他重视理论学习和实际工作相结合,将新设生物系与协和医学院挂钩,学生在沪江读几年后经考核及格,可进入协和医学院深造。

学校面貌为之丕变,吸引了不少来自广东、福建甚至是南洋和夏威夷的学子远赴沪江求学。

刘湛恩认为学校不应专为中上层人士的子弟服务,也要面向贫寒子弟。他在沪江大学设置了多种奖学金、助学金,大力提倡半工半读,以此帮助家境贫困、刻苦勤奋的学生修完学业。他还创办了沪江大学城中区商学院,为在职职工、家境贫寒而好学的青年提供接受高等教育的机会。此外,沪东公社也是刘湛恩创办职业教育和文化补习学校的实验园地,为沪东地区培养了大批工人干部。

战火纷飞,“学校不能停办!”

刘湛恩主张“读书不忘救国,救国不忘读书”,鼓励全校学生一面参加各种抗日救亡活动,一面勤奋学习自力更生。起初,他的主张遭到美国浸礼会的反对,告诫他学生应该以读书为主,不应该参与国事。刘湛恩毫不示弱:“要我做校长,就得提倡爱国教育,沪江大学的学生全是中国青年,我是中国人,我们都爱祖国,怎么能不教学生爱国呢?”

当时,上海时局混乱,日军侵略步步深入。沪江大学奋起反抗组织了抗日救国会,还曾一度成为抗日救亡运动的中心。刘湛恩参加了上海各界人民抗敌后援会的工作,并作为上海地区代表赴洛阳出席“国难议会”。“一二?九”运动爆发次日,刘湛恩就与上海文化界知名人士一起联合发表了《上海文化界救国运动宣言》,公开表明抗日立场,与学生代表一起到上海市政府请愿。

1937年8月12日,日军准备进攻上海,刘湛恩通知在校人员尽快撤离。随后,他让夫人带着孩子先行离开。他与几名男职工留守学校,直到最后一刻才撤离。紧接着“八一三”事件爆发,沪江大学校门口血流成河,刘湛恩夫人逃至上海租界内,一边投入抢救伤员的工作,一边心急如焚等待丈夫刘湛恩。直至晚上11时,才见他大汗淋漓平安归来。

沪江大学很快被日军侵占,刘湛恩坚定地说:“学校不能停办!”他把学校迁到圆明园路沪江城中区商学院大楼,使得2000多名学生能够继续上课。与此同时,他又投入到了安抚流亡学生、救济难民、慰劳伤兵等工作中。

坚守阵地,不惧生死

3个月的浴血抗战后,上海租界沦为“孤岛”,不少抗日救亡运动的负责人顺势转移至内地开展工作,刘湛恩则坚持留沪。他以面对死亡的勇气留下来,从事了大量抗日救亡活动。

那时,“社会科学讲习所”在沪江大学校园内成立,这也是人们日后所提到的“上海抗大”。联络社会各界人士、夜以继日宣传抗日、组织师生收留难民、开展募捐工作,可以说刘湛恩做了他所能做的一切。

这些活动的影响力已经让日军开始忌惮,他们组织策划了迫害刘湛恩的种种恶行——打恐吓电话、向家中扔手榴弹、送注射毒药的水果。但这些丝毫没能动摇刘湛恩投身抗日救亡的意志与舍命爱国的决心,他以“苟利国家生死以、岂因祸福趋避之”明志,没有接受亲友劝其离开的建议。

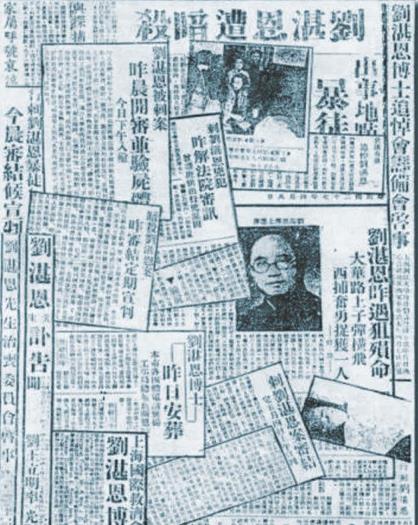

刘湛恩遇刺登报

他曾对夫人王立明说:“我生平教导学生应为祖国献身,自己就应当以身作则,做出榜样。你如能带领孩子离开这里,我就无后顾之忧了。”不幸的是,1938年4月7日,刘湛恩被日伪特务枪杀,牺牲时年仅43岁。刘湛恩遇难震惊中外。当时,社会各界2000多人参加了追悼会,上海市各界团体赠挽联“为国牺牲”。著名人士陶行知、邹韬奋、郑振铎、罗家伦等先后发表悼念专文。

(来源:2022年1月12日第1533期《党史信息报》第3版)