治学之道丨理论、方法是提货单——历史学家何兹全的治学之道

学人小传

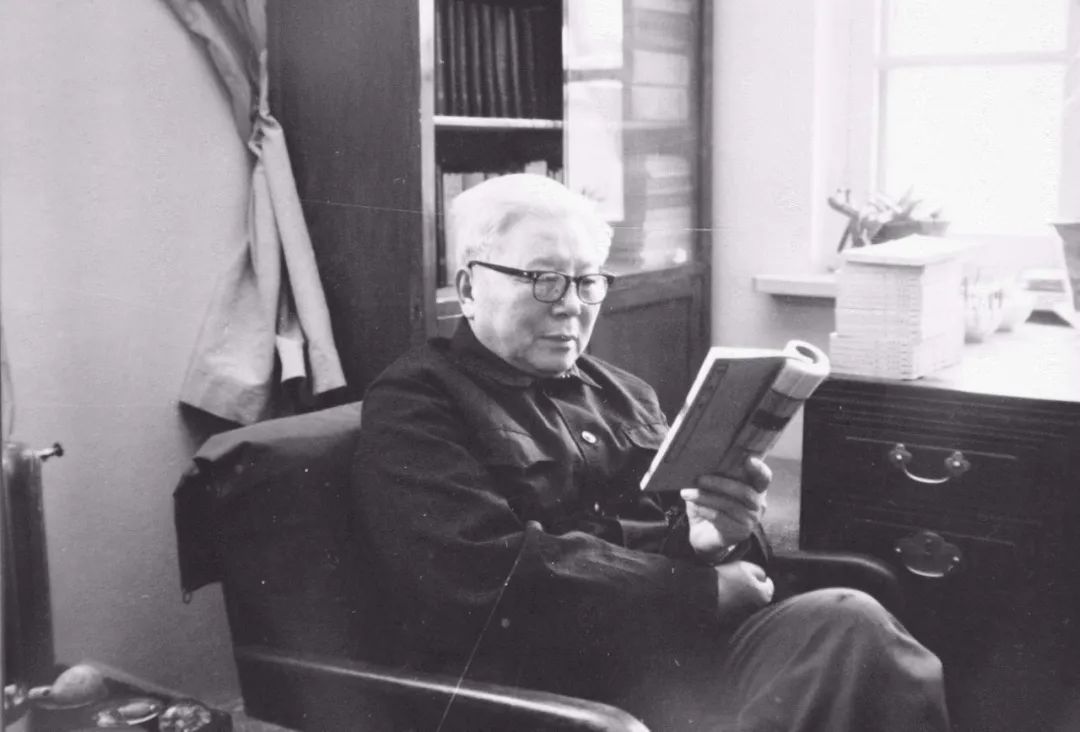

何兹全(1911—2011年):历史学家,1935年毕业于北京大学史学系,1950年自美国回国,执教于北京师范大学历史系,担任中国秦汉史学会、魏晋南北朝史学会、唐史学会、简牍学研究会等学术顾问,在史学理论、社会经济史研究、中国古代兵制研究、中国寺院经济研究等领域都有开拓性的建树与卓著的贡献。发表学术文章百余篇,出版学术专著十余部。代表作《中国古代社会》被学术界誉为“新中国史学史上的一个里程碑”。

何兹全先生在《九十自我学术评述》中谈道:“我生的时代,是世界、中国千载不遇的大变动时代,也是一个大浪淘沙的时代。”何兹全先生的研究多聚焦中国历史的大问题,涉及几千年历史发展,涉及中外历史比较,涉及学派源流。从20世纪30年代步入学术研究领域,近百年的学术纷争都在他的视野范围和思考中。

“择善而固执之”

在何兹全先生的学术研究中,他始终坚守的“研究中国史的主流”问题最为人称道。他所论及的领域,所关注的问题,一是与国计民生有关的大事,二是将中国历史放在世界历史总进程中进行考察,三是关乎社会发展、历史规律、社会性质、发展道路的大问题。

以《中国古代社会》为例,这是中国史研究领域的唯一一部为“魏晋封建说”立论的专著,也是何兹全先生史学成就和史学理论的代表作。这本书以马克思主义理论为指导,从社会经济生活、政治形态、文化表象各个层面上,即从经济基础到上层建筑全面探讨、评述了中国社会自商周至魏晋整体历史面貌,通过中国国家的起源、早期国家说、战国秦汉古代社会说、汉魏之际封建说等,集中阐述了他对中国古代历史发展道路的“与人不同的理解和看法”。这本书的主旨,正体现了他的“主流研究”意识和实践。

“择善而固执之”是何兹全先生的人生格言,他对“择善”的理解是指人生和学术道路的选择,而“固执之”的“之”则是在学术上的执着。学术上的“善”,一可谓理论之“善”,一可谓学术研究之“善”。马克思主义的辩证唯物史观即是何兹全先生所奉行并坚持的理论之“善”。“固执之”,并非使之教条化和僵化,而是坚持马克思主义的辩证唯物史观,坚持马克思主义与中国历史研究的有机结合,坚持运用发展的、联系的观点和方法。在何兹全先生为中国社会经济史、史学理论、寺院经济、魏晋南北朝史研究等领域开拓的路径中,辩证唯物史观犹如“普照的光”,处处闪耀着光芒。

强调理论与材料并重

何兹全先生对自己的学术风格和治学方法有一段评价:“我继承了中国史学传统,重材料,重论证,重把问题本身弄清楚。我受马克思史学思想的训练和影响。我重视从宏观、微观看问题,从发展上看问题,从全面看问题,形成我宏观、微观并重,理论、材料并重的学术风格。”何兹全先生多次强调,读书做学问,既要拉车,又要看路。

他指出:理论、方法是什么?就历史学科来说,理论、方法是人对客观历史的理解和认识。人对客观历史的理解和认识不断提高,人观察客观历史的理论方法也就不断增强。傅斯年强调:“一分材料一分货,十分材料十分货,没有材料便没有货。”但是何兹全先生认为还是忽略了一点:同一分材料可以出低级货,还可以出高级货。他特地举了一个《论语》中的例子加以说明。《论语》有一句话:“子曰:先进于礼乐野人也,后进于礼乐君子也。如用之,则吾从先进。”两千多年来,对这句话有很多解释,但对野人、君子都是不得其解。姑且承认它也有一种解释,一分材料出了一分货,“也是低档货”。直到近现代,傅斯年才对这句话作出确切解释。野人指殷人,君子指周人。周灭商后,殷人居住在野,被称为野人。周人城居,比殷人高贵,被称为君子。礼乐代表文明。先进入文明的是野人,是殷人。后进入文明的是周人,称为君子,即贵人。

何兹全先生进一步分析说,这段材料已存在两千多年,为什么两千多年来的古人不能从这一分材料里提出一分货,要等傅斯年先生才能提货?无他,傅先生手里有了从认识客观历史总结出来的理论和方法。从这个角度来看,我们也可以说:“一分理论一分货,十分理论十分货。没有理论便没有货。”但这样和说“一分材料一分货,十分材料十分货,没有材料便没有货”一样,都失之偏颇。对待材料和理论方法的态度应当是:重视材料,也重视理论方法。材料是基础,没有材料便无货可出;理论、方法是提货单,有了理论方法才能提货,才能提出质量高的货。

践行大众史学理念

在群众中普及历史知识和历史文化,是何兹全先生始终关注并努力践行的工作。通俗化并非低俗化,普及并非是戏说。他的著作《秦汉史略》《魏晋南北朝史略》《三国史》《中国文化六讲》等,都属于语言精炼、深入浅出的“小书”,但都不约而同地深入到历史发展规律、社会性质、不同历史时期的社会变化等大问题中。

例如《中国文化六讲》是为思想文化史研究生做的中国思想文化问题的讲演,从分析产生中国传统文化的土壤和环境出发,讲述中国传统文化的主流特点和发展,还展望了中国文化的未来。其中,对“中庸之道”的理解、对中国专制制度的形成和发展的阐释、提出中国的“文艺复兴”开始是唐朝、对明末清初以来东西方文化撞击与民族觉醒关系的探讨,以及指出中国文化的精髓是走向一体化、走向和平、走向世界大同等观点,都关涉到何兹全先生对中国文化整体的认识。

学术有金字塔,但不能局限于象牙塔。何兹全先生的这些著作,没有概念与名词的堆积,没有诘屈聱牙的曲折,如同他的讲课风格,娓娓道来、平易朴实。他希望自己能做到司马迁的“寓论断于序事中”,曾说:“历史学、历史学家的使命有二:一是研究历史,总结历史认识和经验,提高对历史的认识,对社会的认识,对人类自我的认识;二是把总结历史得来的经验和认识普及化,使它成为全人类的文化财富,使人类逐步脱离野蛮,走向文明。”

何兹全先生自称是“大时代的小人物”,始终践行着大众史学理念,用这些“小书”引领大家走进了“大历史”。

(作者系北京师范大学史学理论与史学史研究中心教授,何兹全教授博士研究生)

来源:《学习时报》2023年11月8日第5版