“他是我真正的老师”——毛泽东与李大钊的师生情谊

1949年3月,当料峭的春风拂过华北大地,毛泽东带领着中央领导机关离开西柏坡,向着北平(今北京)的方向行进。

这时,决定中国两种前途命运的战略决战进入历史转折关头,经过28 年浴血奋战,党领导全国各族人民夺取新民主主义革命的伟大胜利曙光在前,一个新的人民当家作主的政权即将诞生。

这一年,毛泽东56岁。在准备出发进京时,毛泽东只睡了四五个小时, 他兴奋地对周恩来说:“ 今天是进京的日子,不睡觉也高兴啊。今天是进京‘ 赶考’ 嘛。进京‘ 赶考’去, 精神不好怎么行呀?” 周恩来笑着说:“ 我们应当都能考试及格, 不要退回来。”毛泽东说:“退回来就失败了。我们决不当李自成,我们都希望考个好成绩。”时刻保持“赶考”的清醒状态,中国共产党人向人民、向历史交出了优异的答卷,创造了举世瞩目的百年辉煌。

除了家喻户晓的“赶考对”,还有一个感人至深的故事。毛泽东回首艰苦卓绝的革命生涯,激动地对身边工作人员李银桥等人说:“三十年了!三十年前我为了寻求救国救民的真理而奔波。还不错,吃了不少苦头,在北平遇到了一个大好人,就是李大钊同志。在他帮助下我才成了一个马列主义者。他是我真正的老师。没有他的指点和教导,我今天还不知道在哪呢!”

毛泽东青年求学时期曾遇到过很多老师,但他称李大钊为“真正的老师”,可见李大钊在他心目中的重要位置。李大钊是中国最早的马克思主义传播者。是中国共产主义运动的先驱,伟大的马克思主义者,杰出的无产阶级革命家,中国共产党的主要创始人之一。

虽然在大家的印象中,李大钊似乎总是留着八字长胡年纪很大的样子,但事实上他只比毛泽东年长4岁。毛泽东首次见到李大钊的时候,他就已经在北京大学图书馆担任图书馆主任了,而那时毛泽东才刚开始“北漂”生活。

一

1918年8月,毛泽东第一次去北京。那时,他刚从湖南省立第一师范学校毕业,正和他的好朋友蔡和森等人协助组织一批青年奔赴法国实行勤工俭学。

去国外学习的机会宝贵,就算放在今天,依然也很有吸引力。但是毛泽东却有着自己的想法,他说:“我并不想去欧洲。我觉得我对自己的国家还了解得不够,我把时间花在中国会更有益处。那些决定去法国的学生从现在任中法大学校长的李石曾那里学习法文,我却没有这样做。我另有打算。”

毛泽东曾经的老师杨昌济在北京大学任教,他希望毛泽东来京后“入北京大学”,以便打下“可大可久之基”。但毛泽东却没有按照杨昌济的希望去报考。这里面原因有很多。按照当时北洋政府教育部的规定,毛泽东是中等师范毕业生,需要先工作几年才能报考大学。也可能是出于经济上的原因。另外,毛泽东一向推崇自学,当时似乎也并不想直接进入大学去读书。

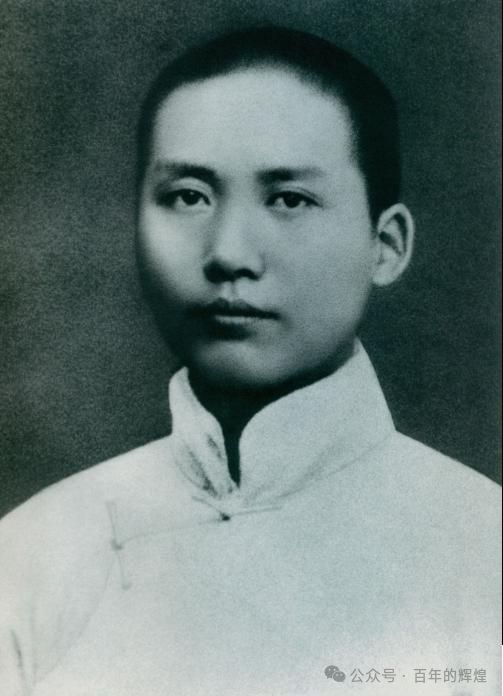

1919年的毛泽东

既然不读书,又想留在北京,总得找一份工作,有了收入才能在北京生活下去。“压力山大”的毛泽东深知自己的处境,他想到找自己在北京的老师帮忙,他说:“北京对我来说开销太大。我是向朋友们借了钱来首都的,来了以后,非马上就找工作不可。我从前在师范学校的伦理学教员杨昌济,这时是国立北京大学的教授。我请他帮助我找工作,他把我介绍给北大图书馆主任。他就是李大钊,后来成了中国共产党的一位创始人,被张作霖杀害。李大钊给了我图书馆助理员的工作,工资不低,每月有八块钱。”

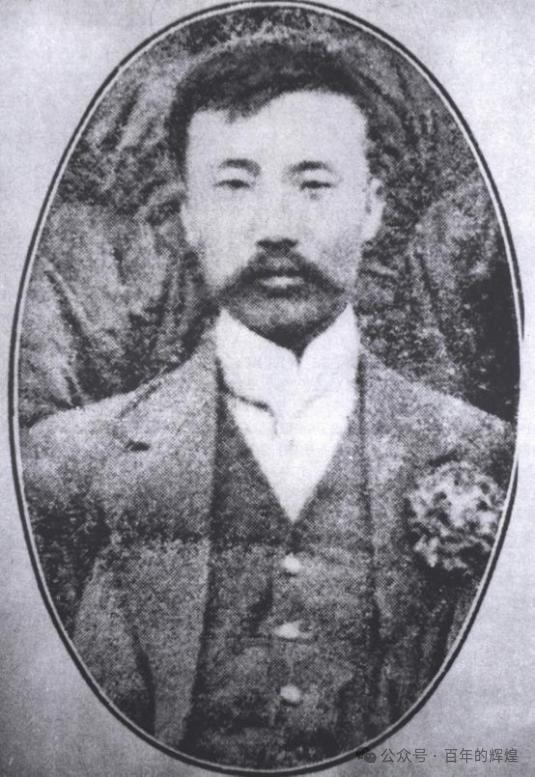

1918年的李大钊

在北大红楼一层东南角的馆长办公室内,毛泽东第一次见到了李大钊。虽然这次见面主要是李大钊给毛泽东交代工作任务,但他们俩之间的师生缘分就此拉开了序幕。

现在的北京大学红楼

那时,毛泽东的工资是8块钱,虽然比起北大教授们动辄两三百元的工资来说差得远,但对比当时北京的消费水平来说已经相当不错了。那时候,北京的猪肉每斤1角2分,普通工人月薪大约3元,普通军官的月薪也只有10元。靠8块钱过不上富足的生活,但起码可以在北京站住脚。

说到这里,我们要知道,毛泽东一生保持着艰苦朴素的本色,对吃穿从不怎么讲究。他曾对卫士田云玉说:“以前我在北平工作的时候,只有八元钱。到街上买过一次包子,那包子好吃极了。”1936年在斯诺采访时,他说:“我自己在北京的生活条件很可怜,可是在另一方面,古都的美对于我是一种丰富多彩、生动有趣的补偿。我住在一个叫三眼井的地方,同另外七个人住在一间小屋子里。我们大家都睡到炕上的时候,挤得几乎透不过气来。每逢我要翻身,得先同两旁的人打招呼。但是,在公园里,在故宫的庭院里,我却看到了北国的早春。北海上还结着坚冰的时候,我看到了洁白的梅花盛开。我看到杨柳倒垂在北海上,枝头悬挂着晶莹的冰柱,因而想起唐朝诗人岑参咏北海冬树挂珠的诗句:‘千树万树梨花开’。北京数不尽的树木激起了我的惊叹和赞美。”

李大钊很器重毛泽东,称赞他是“湖南学生青年的杰出领袖”,并让他接触了多方面的图书馆工作,例如管理十五种中外文报纸、登记来图书馆读报的人的姓名等等,他还同毛泽东一起整理过书刊。毛泽东在北大图书馆的职务严格来说应该叫“书记”,是北大图书馆的初级职务,享受的也是最低一级工薪。但这个工作对毛泽东来说,是相当称心的,使他有了阅读了解当时新书新刊信息的便利,结识知名学者和进步青年。

毛泽东曾工作过的阅览室

工作是暂时稳定了,但新的烦恼随之而来。1936年,毛泽东在同斯诺谈话时说到这段经历:“我的职位低微,大家都不理我。我的工作中有一项是登记来图书馆读报的人的姓名,可是对他们大多数人来说,我这个人是不存在的。在那些来阅览的人当中,我认出了一些有名的新文化运动头面人物的名字,如傅斯年、罗家伦等等,我对他们极有兴趣。我打算去和他们攀谈政治和文化问题,可是他们都是些大忙人,没有时间听一个图书馆助理员说南方话。”在这种情况下,李大钊以慈母之心对待北大青年,赢得了毛泽东的尊敬和爱戴。

1918年年底至1919年年初,李大钊先后发表了《庶民的胜利》、《Bolsnevism的胜利》和《新纪元》等脍炙人口的文章,同时期还有很多的公开演讲活动。而毛泽东能够直接与粉丝量庞大的李大钊一起研究、讨论、聆听十月革命和马克思主义的学说,这对于他来说是一个莫大的机遇。也就在这个阶段,毛泽东开始“迅速地朝着马克思主义的方向发展”。

毛泽东在报刊阅览室使用过的桌椅

得益于李大钊提供的工作机会,毛泽东在工作之余能够在北大自由旁听和参加各种学术活动,这也使他接触到了各种各样的学术思潮和“头面人物”,着实增长了见识。比如闪烁着新文化运动光芒的陈独秀以及蔡元培、陶孟和、胡适等等。以前只能在文章里见到人名,现在却活生生地出现在自己眼前,毛泽东激动的心情不亚于你在工作地点碰到了大明星。

这期间,毛泽东还参加了北大的哲学研究会和新闻研究会(后改名为新闻学研究会)。尤其是在新闻学研究会里,《京报》的创办者邵飘萍对毛泽东“帮助很大”,使他增长了新闻学的理论和实践技能。我们知道,后来毛泽东南征北战,靠一支笔就能“横扫万军”,这与北大这段时间的学习是分不开的。

毛泽东第一次来北京只有短短几个月。1919年3月,毛泽东从北京动身回湖南。为欢送赴法勤工俭学的湖南青年,归途中绕道上海。途中他到山东曲阜游览了孔庙,看了孔子墓、孔子弟子濯足的小溪、孔子幼年居住的小镇。在颜回住过的河边停留了一下,看了孟子的出生地。还游览了泰山。环绕过《三国演义》上有名的徐州城墙、历史上有名的南京城墙。到达浦口的时候,他又不名一文了,也没有车票,也找不到人可以借钱。更糟的是,他仅有的一双鞋子被贼偷走了。怎么办呢?天无绝人之路,在火车站外,毛泽东遇见了从湖南来的一位老朋友,借到钱买了一双鞋,买了一张到上海去的车票。此后的旅途中,毛泽东一路盯着他的新鞋,以防再被偷走。到了上海,把朋友们送上轮船后,他就启程回长沙了。

在这几个月中,他结识了老师、朋友,学习了知识,尤其是了解到马克思列宁主义,大大打开了他的眼界,可以说收获很大。这一切,在很大程度上要感谢李大钊对他的帮助。

二

1919年4月,毛泽东带着许多刚刚学到的新思想回到长沙。一个月后,五四运动就爆发了,并立刻震动了全国。毛泽东积极响应,参与领导成立湖南学生联合会。在学联的组织下,长沙二十所学校统一罢课,并向北京政府提出了拒绝巴黎和约、废除一切不平等条约等六项要求。

五四运动使一些先进分子开始更深入思考中国问题。湖南学联根据毛泽东的建议,决定创办《湘江评论》杂志,并聘请他担任主编和主要撰稿人。

25岁的毛泽东全力投入《湘江评论》的编辑工作。预约的稿子常常不能收齐,他只好代笔补白。文章写好了,还要自己编辑,自己排版,自己校对,有时还得亲自上街叫卖。当时正值酷暑,蚊虫叮咬,一般人不胜其苦,毛泽东却顾不上这些,他挥汗疾书,废寝忘食。一天早上,太阳出来老高了,商专学生易礼容来找毛泽东,他还未睡醒。易礼容掀开蚊帐,不料惊动了一群臭虫。“它们在他用作枕头的暗黄色线装书上乱窜,每一只都显得肚皮饱满”。在这种异常艰苦的生活中,青年毛泽东的思想探索却进入最活跃的状态。

这个杂志只存在一个多月,在湖南却发生了很大影响,在省外也引人注目。李大钊在看到这个杂志后,他十分重视,立马通过《新青年》《每周评论》等刊物向全国的读者加以介绍和推荐:“能看到这份很好的兄弟期刊,令人非常高兴。”看到毛泽东在《湘江评论》第二至四期上发表《民众的大联合》一文后,李大钊又在1919年12月28日的《新生活》第19期上发表了题为《大联合》的短论,对毛泽东的民众大联合的主张极为赞同。就冲这个支持力度,李大钊绝对可以登上民国“别人家的导师”十佳榜单。

毛泽东第二次来北京是1919年12月,他率领湖南的“驱张代表团”,赴京请愿,住在北长街一个叫福佑寺的喇嘛庙里。这个时候,毛泽东和李大钊接触更是频繁。他们多次讨论了赴俄留学和女子留学之事。由于李大钊的影响,他对布尔什维主义有了越来越浓厚的兴趣,很注意报刊上发表的介绍马克思主义的文章,特别留心搜寻和阅读那时能够找到的为数不多的中文版马克思主义书籍。

少年中国学会部分会员合影,图右三为李大钊

在1920年年初的时候,马克思列宁主义还未被多数人所认识,但在李大钊的指导下,马克思学说研究会在北京大学秘密建立。虽然这个研究会到1921年11月才公开宣布成立,但它自1920年3月秘密建立时起,即开始了研究“马克思派学说”的活动。

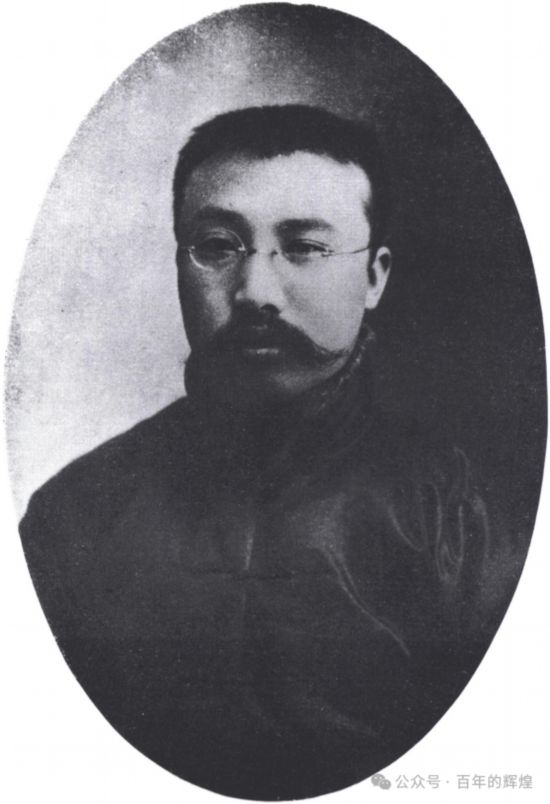

1920年的李大钊

那时,传入中国的马克思列宁主义书籍很少,中文译本更为罕见,但北大马克思学说研究会却早已把“搜集此项书籍”作为了“研究上重要的先务”。因此,这时候他们已经收藏了一定数量马克思列宁的著作,并且他们还有一个庞大的翻译组,大量翻译外文书籍。虽然毛泽东没有参加研究会的发起,但是毛泽东的朋友邓中夏、罗章龙是研究会的发起人,因此在李大钊以及邓中夏、罗章龙等人的推荐下,毛泽东接触到了关于十月革命和共产主义的中文版珍贵书籍,这对于毛泽东树立马克思主义信仰是非常重要的一步。

毛泽东(左四)在北京陶然亭慈悲庵与邓中夏(左七)等人的合影

后来,在回忆这段经历时,毛泽东也说道:“我第二次到北京期间,读了许多关于俄国情况的书。我热心地搜寻那时候能找到的为数不多的用中文写的共产主义书籍。有三本书特别深地铭刻在我的心中,建立起我对马克思主义的信仰。我一旦接受了马克思主义对历史的正确解释以后,我对马克思主义的信仰就没有动摇过。这三本书是:《共产党宣言》,陈望道译,这是用中文出版的第一本马克思主义的书;《阶级斗争》,考茨基著;《社会主义史》,柯卡普著。到了一九二〇年夏天,在理论上,而且在某种程度的行动上,我已成为一个马克思主义者了,而且从此我也认为自己是一个马克思主义者了。”

三

1920年的4月,毛泽东再次离开了北京,回到了长沙,但此后的很长时间里他仍与李大钊保持着密切的联系。1920年六七月间,毛泽东在长沙筹备创办文化书社。但本钱太少,周转困难。这时候,毛泽东的人生导师李大钊又再次站出来为他解决资金上的问题。后来,这间书社存在了长达7年之久,颇受各界读者的欢迎。实际上,这间书社是毛泽东在湖南建立的一个研究与传播革命真理,进行革命活动的重要阵地,是一项有重要意义的革命活动。它的存在,不仅在传播马克思主义方面,起到了很大作用,而且在创建中国共产党及在建党初期作为秘密联络机构,也发挥了重要的作用,而李大钊是这项革命活动的有力后援者。

李大钊曾于1925年年底至1926年年初,写作了一篇《土地与农民》的论文。在这篇文章中,他依据马列主义的观点,提出了“中国浩大的农民群众,如果能组织起来,参加国民革命,中国革命的成功就不远了”的正确论断。毛泽东对于李大钊的这篇论文,非常重视,1926年9月,他在广州主持农民运动讲习所时,曾把李大钊的这篇论文收入他所主编的“农民问题丛刊”,当作学员学习的材料。

大革命失败后,毛泽东领导军民在井冈山建立第一个农村革命根据地,点燃了工农武装割据的星星之火,探索出农村包围城市、武装夺取政权这样一条前人没有走过的正确道路。我们有理由推测,李大钊关于农民问题的思考,为毛泽东提供了有益的启发。

路遥曾在《人生》的扉页中曾写道:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”网络上有人问:“生活中得一良师,是何感受?”一个高赞回答这样说:“就像你平淡无奇的生命中突然出现一道光,启发你、引导你想到要成为什么样的人,想要什么样的人生,一切都有了方向。”照这种说法来看,李大钊就是毛泽东青春岁月里的一道光,他道德高尚,宅心仁厚,光明磊落,为了革命理想信念奋不顾身,高擎着真理的火炬,照亮了来自湖南的进步青年毛泽东,指引他沿着共产主义道路前进。毛泽东称李大钊为“真正的老师”,充分体现了毛泽东对他深深的感激和敬仰之情。

(作者:中共中央党史和文献研究院第七研究部)

来源:中央党史和文献研究院“百年的辉煌”公众号