《游击队歌》:一曲不朽的战歌(铭记历史 缅怀先烈·抗战中的文艺力量)

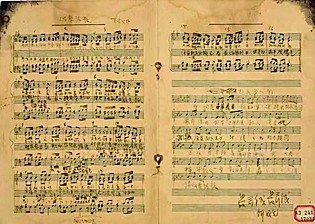

《游击队歌》手稿 资料照片

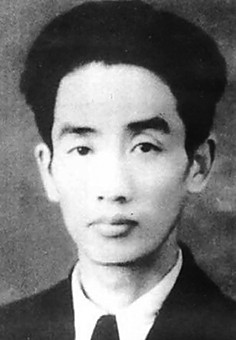

青年贺绿汀 资料照片

大型音乐舞蹈史诗《东方红》选曲《游击队歌》剧照。资料照片

1937年,日本帝国主义将魔爪伸向上海。淞沪会战历时3个月,战机不时在天上轰鸣,枪炮声在窄小的弄堂响起。34岁的贺绿汀心急如焚,他曾参加广州起义,并长期活跃在上海左翼文化战线,此时他恨不得立刻投身抗日救亡洪流之中。当得知在中国共产党指导下,上海文化界救亡协会组建了救亡演剧队时,贺绿汀毅然加入。

不久后,上海文艺界组织抗日救亡演剧队奔赴各地,以文艺形式宣传抗日。1937年底,贺绿汀与夏衍、崔嵬等上海救亡演剧队一队成员抵达山西前线。在临汾城郊的八路军办事处,他们受到八路军总部少将参谋处长兼八路军驻晋办事处主任彭雪枫的热情接待。彭雪枫表示,此时急需一批优秀文艺作品来鼓舞全国人民的抗战热情。因此,彭雪枫除了向队员详尽介绍山西及全国抗战基本情况外,还特意送来一批有关共产党军队游击战争的资料。

面对这些浸染着血与火的资料,贺绿汀眼前好像打开了一方新的天地。他被八路军指战员的勇敢与聪慧所打动。贺绿汀仔细聆听了毛泽东、朱德等人作的报告,深深认同中共领导人的观点:要彻底打败日本侵略者,不仅要有正规战,还要有运动战、游击战。

在密林里、高岗上,在青纱帐、绿水旁,到处都有我们游击健儿的身影……八路军将领绘声绘色的报告把贺绿汀带入了游击健儿奋勇杀敌的战场。他激动不已,不由得想起在防空洞里听到的高射机枪“哒哒哒”的声音,这不就是最美妙的节拍吗?

当时,八路军作战条件艰苦,子弹稀缺。战士们珍惜军备物资、苦练射击本领,还形成了“三不打”原则:瞄不准不打,鬼子离远了不打,看不清目标不打。创作时,贺绿汀把“三不打”原则艺术化地写为“我们都是神枪手,每一颗子弹消灭一个敌人”。“没有吃,没有穿,自有那敌人送上前,没有枪,没有炮,敌人给我们造”,则是对八路军在战场上缴获日伪军物资、装备的真实写照。在八路军总部刚成立的炮兵团,战士们向贺绿汀骄傲地展示收缴的大炮。“这些炮都是从鬼子手里缴获的,然后才组成了炮兵团。”战士们的豪言壮语,给贺绿汀留下深刻印象。他在防空洞里,用了一个月左右时间完成创作。

《游击队歌》的乐曲虽然借鉴了英国《掷弹兵进行曲》的旋律素材,却是一首全新面貌的歌曲。曲调轻快灵动、活泼俏皮,富有弹性的小军鼓节奏贯穿全曲,音乐形象十分鲜明,歌词更是描绘出游击战争前线的生动图景。

1938年1月6日,太行山上依然寒风凛冽,山西临汾洪洞县八路军总部高级干部会议的现场却气氛热烈。指挥贺绿汀挥动双臂,全体演剧队队员激情高唱《游击队歌》。缺少乐器伴奏,戏剧家欧阳山尊将口哨吹得响亮。许多八路军高级将领都在现场。朱德紧紧握住贺绿汀双手,对他说:战士们就是需要这样的歌,要抓紧到各部队教唱这首歌!

随后的日子里,贺绿汀和全体演剧队劳累并快乐着。他们脚不沾地在各部队间穿梭。歌曲传唱开之后,有的部队专门派人骑马赶来誊抄谱子回去学唱。很多战士为了学唱这首歌,不惜跑十几里路来抄歌谱。他们把歌谱抄在随身携带的小本子上,一有时间就拿出来练唱。歌曲流传速度很快。最常出现的场景是:当贺绿汀指挥演剧队队员演唱,手一挥,台下的战士们马上热烈地接唱起来。有时,当贺绿汀等人赶到部队准备教唱时,大家早已经会唱了。贺绿汀戏称自己只好放“马后炮”。

伴随着战士们抗战的脚步,《游击队歌》迅速传遍华北大地。在晋察冀根据地,一位外国医生在行军途中,经常哼唱起这首歌,他就是白求恩。甚至在沦陷区,人们也在暗暗传唱着《游击队歌》。

仅仅半年时间,《游击队歌》风靡全国。

1943年夏天的一个傍晚,在延河北岸清凉山下的王家坪,周扬陪同贺绿汀站到毛泽东面前。毛泽东夸赞他的这位老乡:“你的《游击队歌》写得很好啊!你为人民做了好事,人民是不会忘记你的。”

1964年,为向新中国成立15周年献礼,周恩来倡议并总体负责的大型音乐舞蹈史诗《东方红》,根据《游击队歌》编排了《游击队舞》,成为其中艺术特点最为鲜明的作品之一。1973年,周恩来总理回到延安参观革命烈士纪念馆,专门建议,“在这里应该挂上一幅《游击队歌》曲谱照片”。

新中国成立后,《游击队歌》一直作为军队歌咏活动的保留曲目,原总政治部多次向全军推荐。2015年8月,《游击队歌》入选国家新闻出版广电总局发起的“我最喜爱的十大抗战歌曲”网络评选。如今,这首鼓舞抗日军民奋勇杀敌的进行曲,已成为历久弥新的红色经典歌曲,激励着一代代中华儿女始终保持昂扬斗志和坚定信念,为夺取胜利而“拼到底”。

(作者:陈宗花,系河南大学河南戏剧学院副院长)

(来源:《光明日报》2025年7月15日)