铭史砺今抗战馆

1987年7月,中国人民抗日战争纪念馆一期工程竣工。胡敦志摄

上世纪80年代,正在建设中的抗战馆。

1994年,首都高校和中小学经常组织学生去抗战馆参观并进行爱国主义教育。 吕坚摄

2002年,抗战馆推出流动博物馆。孙钺摄

2011年,由丹麦辛德贝格在南京大屠杀期间拍摄的照片被捐赠给抗战馆。 饶强摄

中国人民抗日战争纪念馆是全国唯一一座全面反映中国人民抗日战争历史的大型综合性纪念馆。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,抗战馆作为重要的爱国主义教育基地,通过一件件文物、一幅幅照片、一段段影像,带领人们更加直观地回顾那段刻骨铭心的民族记忆,感受伟大抗战精神的磅礴力量。

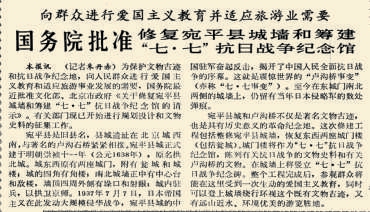

1983年9月28日,《北京日报》1版

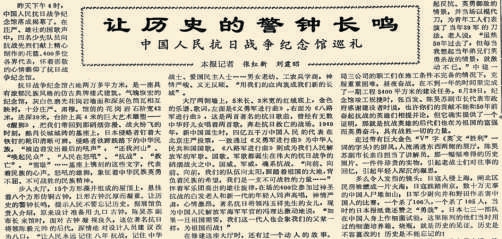

1987年7月7日,《北京日报》1版

卢沟桥畔建起抗战馆

古老的卢沟桥与宛平城一同见证了1937年震惊中外的七七事变。

为保护文物古迹和全民族抗战纪念地,1981年,丰台区在卢沟桥头设立起卢沟桥史料陈列馆,于七七事变爆发44周年纪念日正式开放。展厅不大,只有70平方米;展览也只有两部分,即“卢沟桥的历史和它的艺术价值”及“七七事变后的卢沟桥”。后来,这里还临时搭建起500平方米的简易大棚举办日军侵华罪行展览,一件件照片和实物为参观者讲述了当年日本侵略者的暴行。(1981年7月8日《北京晚报》1版,《“卢沟桥史料陈列馆”正式开放》)

随着参观人数不断增加,在卢沟桥修建一座全面反映抗日战争纪念馆的呼声越来越强烈。1983年,国务院批准文化部、北京市政府《关于修复宛平县城墙和筹建“七·七”抗日战争纪念馆的请示》,决定整修宛平县城墙,恢复东西两座城门楼(包括瓮城),同时建起抗日战争纪念馆。(1983年9月28日《北京日报》1版,《国务院批准修复宛平县城墙和筹建“七·七”抗日战争纪念馆》)

最初筹建时,有关方面建议将宛平城门楼作为七七事变纪念馆,陈列有关抗日战争的文物史料和有关卢沟桥的文物。后来,中共中央政治局委员胡乔木在卢沟桥进行实地考察后,认为在卢沟桥不仅要纪念抗日战争的全面爆发,更应该建立一个大型的、综合性的、全面反映中国人民抗日战争的纪念馆,该意见被中央一致通过。(2021年3月9日《北京晚报》26版,《萧克的马灯照亮斋堂》)

抗战馆的建设得到了全民支持。在征地阶段,有关部门原计划几个月才能完成的41亩征地任务,仅用一周就与当地居民和单位达成了同意迁出协议。(1986年5月8日《北京日报》1版,《征地任务一周完成》)1986年7月7日,在修葺一新的宛平城内,中国人民抗日战争纪念馆举行了隆重的奠基典礼。承担设计任务的轻工业部设计院在短期内就完成了设计图,并派专人驻现场配合施工。在那个年代,施工没有搅拌站、没有泵车、没有塔吊,担任施工任务的中建一局三公司只能把石、沙、水泥运到工地后,在施工现场按照配比加工成工程需要的混凝土,再用人力小推车一车一车把混凝土推到浇筑点。抗战馆开工建设的消息公布后,不仅有人捐款捐物,卢沟桥附近的驻军单位每周还轮流到工地参加义务劳动,共同挖沟、运土等,加快了工程进度。(1987年6月11日《北京日报》2版,《中国人民抗日战争纪念馆工程进展顺利》)

1987年7月6日,中国人民抗日战争纪念馆举行落成典礼,率先竣工的一期工程包括序厅、东西展厅、半景画馆等。邓小平同志题写的“中国人民抗日战争纪念馆”烫金馆名在阳光下闪闪发光,馆前一尊巨大的醒狮雕塑象征着觉醒了的中华民族的雄姿。(1987年7月7日《北京日报》1版,《让历史的警钟长鸣》)其中,最为震撼的是半景画馆,20多位艺术家四易其稿,历经两年时间最终建成。这是我国运用绘画、塑型、灯光、音响相结合的手段表现重大历史题材的第一个艺术馆,再现了七七事变真实场景,观众在十几分钟内便能身临其境地重温那段悲壮的历史。(1988年7月8日《北京日报》1版,《历史不能忘却》)

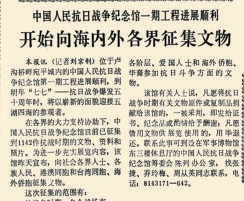

1986年10月18日,《北京日报》1版

2008年7月8日,《北京日报》8版

征集抗战文物保存历史记忆

从抗战馆筹建之初,许多爱国人士及抗日将领的亲属就主动捐献各种实物、照片等。著名抗日爱国将领、29军军长宋哲元将军使用过的一把指挥刀,冯玉祥、张自忠、佟麟阁、赵登禹等抗日爱国将领的遗照等,都是历史的有力见证。(1985年8月19日《北京日报》2版,《一些爱国人士和抗日将领的亲属向抗日战争纪念馆捐献珍贵文物》)抗战馆还在建设时,便已征集到1142件抗战时期的文物、资料和照片。为进一步充实展览内容,抗战馆从1986年起公开向社会各界征集文物,包括抗战各时期、各个战场有关的实物、文献、照片、史料等。(1986年10月18日《北京日报》1版,《开始向海内外各界征集文物》)

为了保存历史实证、传承记忆,从上世纪90年代开始,抗战馆组织了多个调研团队奔赴各地,收集整理了大量反映全民族共同抗日的珍贵资料。工作人员先后到几十位老将领家中,听他们讲述历史,录音、录像、拍摄照片。他们从一位华侨手中征集到一位美国牧师摄于南京大屠杀现场的录像片,在德国大使馆取得了该国使节写的关于南京大屠杀的纪实,还从一位日本武器收藏家处征集到日本侵略军使用的武器等。(1992年1月11日《北京日报》1版,《爱国热在这里升温》)

更多的文物来自社会各界的捐献。1937年,29军10连连长孔宪全带领官兵与日军血战20天,这位29岁的年轻连长最终牺牲在守卫卢沟桥的激战中。1995年,他的老乡兼战友胡宗祥将自己珍藏了半个多世纪的文献——孔宪全连长的委任状、嘉奖令等遗物捐献给抗战馆,向世人“晒出”了一个守桥之连的抗战故事。(2014年7月7日《北京日报》特2版,《抗战馆文物细说当年》)2008年,91岁高龄的飞虎队英雄吴其轺派儿子将24件飞虎队文物无偿捐献出来,其中包括一个缴获的日军飞机的座椅,这是当年吴其轺中弹负伤后,陈纳德将军特批给他使用的。(2008年7月8日《北京日报》8版,《24件“飞虎队”文物入藏抗战馆》)

由于很多物件是前辈留下的,每一件都是捐赠者心中的无价之宝。有些家庭反复犹豫多年,也有的特意召开家庭会议,最终选择将“压箱宝”捐赠出来,希望有更多人可以直观地了解到那段峥嵘岁月,展现历史的真相。(2009年12月5日《北京日报》5版,《5件开国将领珍藏捐赠抗战馆》)

每件抗战文物的背后都有一段或感人或悲壮或热血的历史。抗战时期,密云村民邓玉芬将丈夫和5个孩子送上前线,他们后来全部战死沙场。2014年,抗战馆工作人员专程赶到密云石城镇张家坟村征集这位英雄母亲的生前用品,其孙任连国将自己精心保存多年的奶奶遗物——煎饼鏊子和蜡扦子无偿捐献出来。任连国回忆,抗战时期条件非常艰苦,奶奶省吃俭用,将节省下来的粮食用煎饼鏊子制成干粮,送给八路军伤病员,助他们重上战场杀敌。(2014年7月18日《北京日报》7版,《抗战纪念馆征集邓玉芬遗物》)

2015年,《伟大胜利 历史贡献》主题展览开幕后,社会各界反响热烈,很多参观者希望用自己珍藏的记忆让这段历史更加鲜活,纷纷把自己和先辈精心保存的抗战文物史料捐赠给抗战馆。一年时间,抗战馆共接受捐赠3600多件(套),它们记录了大量抗战及二战史实,具有重要的文物价值、史料价值和艺术价值。2016年,抗战馆专门举办了“社会各界捐赠抗战文物史料”专题展,这些看似普通的文物组成了一段有血有肉的抗战史。(2016年9月4日《北京日报》2版,《500余件捐赠抗战文物首展》)

近年来,抗战馆还开展了抗战老兵的口述史采集记录工作,在征集在京抗战老兵名单的基础上,又把拍摄的镜头伸向全国,抢救性记录第一手抗战资料,为抗战史研究、展览设计等提供生动素材,为民族留存了珍贵记忆。(2023年7月7日《北京日报》8版,《抗战馆完成第一阶段老兵口述史采集》)直至今日,抗战馆征集抗战文物的脚步仍在继续。

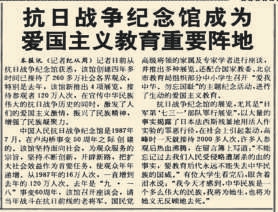

1992年1月9日,《北京晚报》1版

2016年5月22日,《北京日报》1版

爱国主义教育的重要阵地

中国人民抗日战争纪念馆建成后,逐渐成为爱国主义教育的重要阵地。

上世纪90年代,许多单位与抗战馆建立了长期联系。教育主管部门将这里定为北京市青少年教育基地,每年组织学生到这里举行主题队会;还有一些企业经常派职工到此进行爱国主义教育。参观者逐年递增,从1987年的16万人次增加到1991年的120万人次。(1992年1月9日《北京晚报》1版,《抗日战争纪念馆成为爱国主义教育重要阵地》)

抗战馆自建馆后每年都要推出一两部专题展览,如“‘九一八’事变史料陈列展”“北京地区抗日斗争史料展”等,到2001年时已举办了26个。这些内容丰富、形式多样的专题展览如同生动的爱国主义教科书,吸引了社会各界人士前往参观。(2001年10月16日《北京日报》1版,《抗日战争纪念馆14年接待1300万人》)

2002年3月开始,抗战馆走出馆门,在全市进行巡回展。这座“抗战流动博物馆”首场巡展是在柳荫街举行的,在展示历史文物、图片等资料的同时,讲解员用配乐和表演的方式为居民讲解了抗战英烈赵一曼和张思德的感人事迹,不少居民流下热泪。当时82岁高龄的霍健老人家住黄寺,为了看展早上8点多就出了家门。老人说:“今天这趟没有白来,当今很多人对这段历史了解得不够,希望今后能举办更多这样的展览。”(2002年7月6日《北京日报》1版,《中国人民抗日战争纪念馆巡展城八区》)

2005年7月,“伟大胜利”大型主题展览成为全国各地学生夏令营的参观热门地点,每天都有上千名青年学生到抗战馆接受爱国主义教育。“牢记历史、珍惜和平”“我们要和平,不要战争”“为中华民族的伟大复兴而努力学习”……留言簿上,孩子们用稚嫩的笔体写满了参观感言。(2005年7月25日《北京日报》1版,《每天接待各地青年学生超过千人》)秋季开学,北京市第206中学、东四七条小学等学校还把开学典礼搬到了抗战馆,作为新学期第一课。(2005年9月2日《北京日报》3版,《继承和发扬伟大的抗战精神》)

进入新世纪后,抗战馆更成为党史学习教育的生动课堂。

2016年,首都大学生“忆抗战、学党史、强党性”党课活动启动,来自多所高校的大学生党员、预备党员、发展对象、入党积极分子等走进抗战馆上党课。抗战馆提供课程菜单,建立专家资源库,与各高校协商确定课程内容,与高校共同打造出情景化、故事化、体验化、生活化的党课教育模式。(2016年5月22日《北京日报》1版,《五百余名首都大学生抗战馆上党课》)

2021年,抗战馆打造了“行走的党史课”,即“学百年党史 忆烽火岁月”党史学习教育主题党课活动,以表演、讲解等形式在展厅内呈现。中国建筑一局三公司的一名党员重温入党誓词后,真诚地说:“听了讲解员生动的讲述,历史有了温度,许多熟悉的史实再次打动了我,我受益匪浅。”(2021年5月27日《北京日报》2版,《抗战馆推出“行走的党史课”》)

2005年7月8日,《北京晚报》2版

2014年7月1日,《北京日报》9版

多媒体技术让抗战展览“永不落幕”

新世纪以来,抗战馆的科技含量逐渐增加,用更加直观的方式吸引中外观众,带着人们“穿越”硝烟弥漫的岁月。

2005年,在反映日本侵略者在东北烧杀抢掠的展厅内,抗战馆通过先进的多媒体技术,让以前无言的展陈变得生动起来。观众一边听着鏖战时的枪炮声、飞机轰鸣声、战士呐喊声,一边亲眼看着战士们如何浴血奋战。(2005年7月8日《北京晚报》2版,《抗战馆“全副武装”》)

2014年,中国人民抗日战争纪念馆数字博物馆正式上线,突破了时间、空间的限制,无论身处何地,只要轻点鼠标,就可以身临其境参观。这也成为抗战馆所有展览的新特点——“永不落幕”。此外,抗战文物在完成数字化制作后全部上网展示,不再受展厅面积所限,展出时还可配合更详细的辅助材料,方便观众了解更多的抗战历史。比如数字馆里展出的一件照相机,通过“放大镜”功能可以看到金属表面已经锈迹斑斑。这是新编陆军第29师师长吕公良烈士使用过的,文物旁还专门配了一段讲解,包括吕公良的生平事迹,以及文物入藏年代等。(2014年7月1日《北京日报》9版,《抗战馆数字博物馆昨日上线》)

如今,抗战馆已由初建时的单一展馆,发展成为与卢沟桥、宛平城、中国人民抗日战争纪念雕塑园共同构成的“馆桥城园”红色文化集中连片区域,在城市焕新中更好地传承和弘扬伟大的抗战精神。

本版文字:袁京

资料来源:京报集团图文数据库、中建集团官网

(来源:《北京日报》2025年9月18日)