陈望道的语言学研究

1952年,陈望道先生(前排右二)与复旦大学新闻系教师在新闻馆前合影

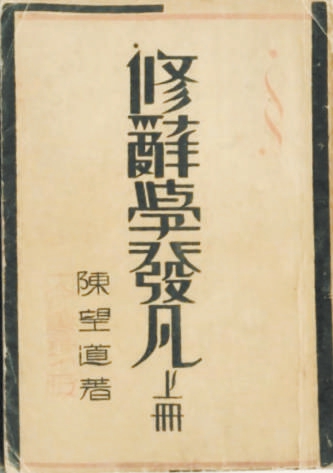

陈望道著《修辞学发凡》(大江书铺出版)

陈望道先生(1890—1977)是浙江义乌人,原名参一、融,笔名甚多,发表语言学方面的文章时曾用雪帆、张华、南山等。他出生于一个农民家庭,六岁至十六岁在乡间念私塾,后就读于义乌绣湖小学、金华中学、浙江之江大学,1915年赴日留学,先后在东洋大学学习文学、哲学,在早稻田大学和中央大学学习法律。1919年5月,陈望道回国,任浙江省立第一师范学校语文教员。1920年5月,应陈独秀之邀到上海编辑《新青年》杂志,并参与马克思主义研究会(即上海共产主义小组)和C.Y.(即共产主义青年团)的筹建工作。1923年至1927年,任上海大学中文系主任、教务长、代理校务主任、代理校长等职。1927年至1931年7月,任复旦大学中文系主任(1920年9月起,陈望道便在复旦大学中文系任教)。1933年7月至1934年2月,在安徽大学教授文艺理论。1936年,任广西大学文法学院文学系主任。1937年8月,陈望道返回上海,在文化界联谊会做抗日工作。1940年,到迁校于重庆北碚的复旦大学,先任教于中文系,后任新闻系主任、训导长。

新中国成立后,陈望道曾任华东军政委员会文化教育委员会副主任兼文化部部长、华东高教局局长、复旦大学校长、民盟中央副主席等职。在社会科学工作方面,他曾任中国科学院哲学社会科学部常务委员,国务院科学规划委员会语言组副组长,上海市哲学社会科学学会联合会主席,上海新文字工作者协会会长,上海市语文学会会长,上海市普通话推广委员会副主任,《辞海》修订版总主编,《中国语文》《语言研究》编委等职。

陈望道在语言学领域的成就,可概括为进步语文活动、修辞学研究、语法研究三个方面。

自从1920年9月到学校任教,陈望道就注意用新的立场、观点、方法进行新文学和语言文字学的研究。他认为以熟读和模仿为主、“只可意会,不可言传”的传统语文教学缺乏科学性、效率低下,极力主张改革。为此,他发表了许多文章,对白话文的发展,对建立在白话文基础之上的新文艺的发展,起到了促进作用。

陈望道是最早提倡使用新式标点符号的学者之一。1918年,他发表了《标点之革新》一文,紧接着又发表了《新式标点用法》《点标论之二·点标之类别》等论文,推动了新式标点的使用和普及。1922年,他出版了《作文法讲义》(上海民智书局出版),这是指导青年习作的通俗读本,也是中国第一部系统讲解作文法的著作,该书对文章的“构造”“体制”“美质”,作了精辟的论述和讲解,与而后出现的同类著作相比,具有鲜明的特色,颇受读者好评。1934年6月,陈望道、陈子展、胡愈之、叶圣陶、沈雁冰、乐嗣炳等人针对社会上出现的“文言复兴”,发动了“大众语运动”。他们坚决反对重新提倡文言文,并且系统梳理现行白话文中存在的问题,如跟群众的活语言有所脱离等,从而提出白话文必须进一步接近活的语言,主张建立真正以群众语言为基础的“大众语”和“大众语文学”。这场极其热烈的语文论战,促进了文学语言的大众化和大众语文学的发展,也为拉丁化新文字运动打下良好的基础。在论战期间,陈望道发表了《关于大众语文学的建设》《建立大众语文学》《这一次文言和白话的论战》《大众语论》《怎样做到大众语的“普遍”》《文学和大众语》等文章,对大众语的建立提出许多科学性、建设性的意见;他还在1934年9月创办了一个实践大众语理论的刊物——《太白》半月刊,与林语堂为迎合保守势力而创办的《论语》《人间世》等刊物相抗衡。《太白》半月刊的出版发行,壮大了大众语运动的声势,扩大了大众语运动的影响。

1938年起,陈望道积极提倡拉丁化新文字运动,发起成立“上海语文学会”“上海语文教育学会”等进步语文团体,并支持“上海新文字研究会”这一群众性的文字改革组织。作为上海战时语文运动的主要组织者和领导者,陈望道亲自主编由地下党创办的《每日译报》的“语文周刊”,还经常在拉丁化新文字运动的理论刊物《中国语文》上发表文章,在进步文化团体举办的活动上发表演讲。1939年11月,他以“上海语文教育学会”的名义发起为期十天的“中国语文展览会”,对广大群众进行爱国主义教育,宣传文字改革。这一时期,他发表了《中国语文的演进和新文字》《中国拼音文字的演进》《拉丁化北音方案对读小记》《语文运动的回顾与展望》《从“词儿连写”说到语文的深入研究》等文章,并编制了《拉丁化汉字拼音表》(1938年6月由开明书店出版),对语文运动的发展,作出了重大贡献。

新中国成立后,陈望道大力支持文字改革和普通话推广工作,多次参与有关会议并提出宝贵意见。现代汉语规范化工作中,他为确立“以北京语音为标准音、以北方话为基础方言、以典范的白话文著作为语法规范”的现代汉民族共同语的科学概念,作出了积极贡献。

在我国修辞学研究史上,陈望道也占有重要地位。他在谈到自己从事修辞研究的缘起时说:“‘五四’文学革命提出打倒孔家店,主张用新文学代替旧文学,用新道德代替旧道德。许多学生不会写文章,问我文章怎么作,许多翻译文章翻得很生硬,于是逼我研究修辞。”陈望道认为,自古以来,中国的不少文人都在修辞上下了很大功夫,却一直没有完备的修辞著作问世,于是,他开始对修辞学进行科学的、系统的研究。他先是开设课程、编写讲义,通过教学实践,不断补充、修订;1931年7月起,又专事修辞学研究,历时一年完成《修辞学发凡》(1932年由上海大江书铺出版)。《修辞学发凡》分为十二篇,触及修辞学的方方面面,若论其特点,一是引例丰富,所引用书籍约二百五十部、单篇诗文约一百七十篇,文言、白话兼收并蓄;二是归纳系统、阐释详明,在大量语言材料的基础上,对汉语语文中的修辞方式作了系统、详尽的分析。陈望道在谈及此书的写作目的时说:“(这本书)是‘想将修辞学的经界略略画清,又将若干不切合实际的古来定见带便指破’。除了想说述当时所有的修辞现象外,还想对于当时正在社会的保守落后方面流行的一些偏见,如复古存文,机械模仿,以及以为文言文可以修辞,白话文不能修辞,等等,进行论争,运用修辞理论为当时的文艺运动尽一臂之力。”这些目的,都相当完满地实现了。《修辞学发凡》创立了我国第一个科学的修辞学体系,开辟了修辞研究的新境界。文学史家刘大白认为,正如《马氏文通》是我国第一部系统的语法著作,《修辞学发凡》是我国第一部系统的修辞学著作,“书中既引古人文章为证,并及今时通用语言,不但可以为通文者之参考印证,而且可以为初学者之津梁”。(《修辞学发凡》的序言)

除了《修辞学发凡》,1924年起,陈望道还陆续发表了《修辞随录》《修辞学在中国之使命》《修辞学的中国文字观》《修辞与修辞学》等文章;新中国成立后,他作过多次修辞研究的主题演讲,对普及修辞学知识、促进修辞学研究、提高群众的语文水平,起到了助推作用。

陈望道在语法研究方面的贡献,首先是1938年在他主编的《每日译报》“语文周刊”上发动了一场中国文法革新的讨论。他之所以要发动这场讨论,是因为《马氏文通》问世后出现的语法研究上的模仿时期基本结束,缔造时期已然开始;但是“缔造艰难,也很容易分歧,想由商讨来融合各种特见,来解决缔造上种种基本问题”(《中国文法革新论丛》的序言),“推动语文学术接近科学一点”,以建立一个合乎汉语语言实际的符合妥帖、简洁、完备三个条件的语法体系。这场讨论一直进行到1941年,历时三年之久;其间,陈望道发表了十多篇文章,对汉语语法的革新问题表明了自己的看法。他从方法论上批判了自《马氏文通》问世后,一直存在于语言学界的机械模仿、生搬硬套的毛病,明确提出“根据中国文法事实,借镜外来新知,参照前人成说,以科学的方法谨严的态度缔造中国文法体系的动议”以及“从事实缔造学说,拿事实验证学说”的原则。根据汉语自身的特点,陈望道最先提出用功能的观点和方法来研究汉语语法,并对功能的观点和方法作了比较全面的阐发。他说:“从分析汉语的文法事实来看,我们认为必须打破和改变以形态为中心的研究法,而可以采用功能的观点和方法来进行研究,即着眼于语文的组织和词语在组织中的作用,从组织成素与成素之间的联系和关系来考察文法现象,探求文法规律。”他还对语文的标记(一般称“符号”)性质进行探讨,通过研究我国古代学者的语文标记论以及瑞士语言学家索绪尔的语言符号理论,进一步吸纳了索绪尔注重语言符号之间关系研究的合理因素;这一点,对汉语语法理论的建设和研究,也是十分有益的。陈望道在《中国文法革新论丛》的序言中提到讨论的总倾向:“读这革新论丛的人当能看出这里的准绳和以前的准绳不同。以前几乎都奉《马氏文通》的体系为准绳,多少聪明才智之士都在马氏的体系之中盘旋穿插,不敢超越范围。即使感到削足适履或郢书燕说,也止在不超越范围的范围之内略提异义,略加修正。这次讨论却以文法事实为准绳,完全根据文法事实立言,不问是否超越范围。这不是我们敢于对马氏的不朽以白眼相看,只是我们未能固步自封。”这场讨论涉及的范围非常广,凡是与建立语法体系有关的问题,差不多都涉及了;尽管最终并未取得统一的意见,对日后的汉语语法研究仍具有启发作用和参考价值。

1977年,八十七岁高龄的陈望道在病榻上完成了最后一部著作《文法简论》的定稿工作(1978年由上海教育出版社出版)。《文法简论》的篇幅不长,共分七章、近八万字,但通观全书可知,这是陈望道基于几十年来汉语语法研究的一个系统而概括的总结,不乏对三十年代末四十年代初的一些意见的重述或进一步阐发。该书对词类的相关问题,用了较多笔墨,既讲了词类的区分准据,又讲了汉语词类的具体区分。陈望道将汉语的实词分为体词、用词、点词、副词四大类;体词中又包括名词、代词,用词中又包括动词、形容词、断词、衡词,点词中又包括数词、指词。虚词则分为介词、连词、助词、感词四大类。至于句法,讲得比较简单,值得注意的是陈望道对复合谓语的认识与众不同,他将复合谓语分为并列复合谓语、顺递复合谓语、接合复合谓语、提带复合谓语四种;关于“提带复合谓语”,他在1973年以“复旦大学语言研究室”的名义,单独出过一本小册子。香港三联书店再版《文法简论》时曾评价道:“本书篇幅虽然不大,但较全面地提出一些汉语文法学的重要问题和见解,是继《修辞学发凡》之后又一部重要学术著作。”

陈望道从事学术活动、教育工作长达六十年,一直站在时代最前沿,涉及哲学、政治学、社会学、法学、逻辑学、美学、文艺理论等社会科学的各个领域,不愧为“中国新文化的拓荒者”。

(来源:《北京晚报》2025年10月13日)