信仰之花永不凋

追忆方志敏烈士

江西省上饶市怀玉山清贫园内的清贫碑。 图片来源:视觉中国

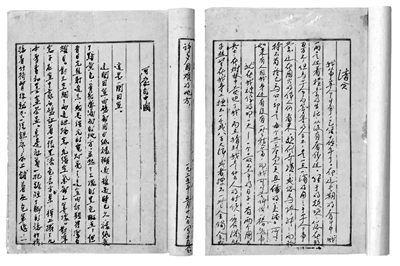

方志敏《可爱的中国》和《清贫》手稿。 资料图片

九十年前,一个血雨腥风的凌晨,南昌下沙窝,一个伟岸的身影,迈着沉重的脚步,衣衫褴褛却正气凛然,步履蹒跚却目光坚定,戴着脚镣手铐却高昂着不屈的头颅,他眺望着赣江对岸的青山,向这片挚爱的土地作最后的诀别。

他就是伟大的无产阶级革命家、军事家、杰出的农民运动领袖,土地革命战争时期赣东北和闽浙赣革命根据地的创建人方志敏。他牺牲时年仅三十六岁,其生命停止在最好的年华,其精神永垂不朽。

一

方志敏出生在江西省弋阳县的一个普通村庄,山上树木茂盛,小河弯弯曲曲穿林而过,田野间绽放多彩的花朵。他曾从远处眺望自己的村庄,感叹自己不是一个文学家,不能将眼前的美丽描写出来。然而,也是在这片土地上,他自幼目睹了百姓疾苦、列强欺凌与封建统治的腐朽,心中就此埋下了革命的火种。

1922年,青年时期的方志敏在上海求学时,看到法国公园门口“华人与狗不准进园”的牌子,顿感奇耻大辱,更痛惜中华民族的悲惨命运。九年后,他在赣东北苏维埃政府所在地横峰县葛源镇,亲自筹建了列宁公园,让中国的劳动群众有自己的公园休闲娱乐。园内景点颇为齐全,六角亭、荷花池、游泳池、枣林等错落其间,虽然公园规模不大,却是我们党历史上最早建造的人民公园。

在那积贫积弱、任人宰割的山河破碎年代,无数仁人志士苦苦探求救国道路、追寻光明,只为我们可爱的祖国。

1935年1月,方志敏在率红十军团北上抗日途中不幸被俘。面对敌人的严刑逼供,他始终大义凛然,坚贞不屈。在被关押的六个多月时间里,镣铐锁得住他的身躯,却锁不住他的钢铁意志和坚定信仰。方志敏克服了种种困难以及病痛折磨,在狱中写下了近十四万字的文稿和信件,写就了《可爱的中国》《清贫》等千古绝唱。

在《可爱的中国》中,方志敏写道:“假如我还能生存,那我生存一天就要为中国呼喊一天;假如我不能生存——死了,我流血的地方,或者我瘗骨的地方,或许会长出一朵可爱的花来。”

英雄城南昌,在他捐躯的地方,建起了方志敏广场。广场周边繁花似锦,在阳光的沐浴下愈发绚烂夺目。昔日荒凉的下沙窝,如今已是一派繁荣景象。

我居住在下沙窝,时常来到方志敏广场,伫立在雕像前,仿佛看见方志敏在狱中借着铁窗透进的月光写作的身影,在粗糙的草纸上写下“中国一定有个可赞美的光明前途”。如今,眺望赣江对岸,高楼林立,车水马龙,霓虹闪烁。江面上,游轮穿梭,汽笛声声,展现着城市的蓬勃生机;岸边的赣江市民公园内,人们载歌载舞,脸上洋溢着幸福的笑容。这一切,不正是方志敏烈士当年所盼望的吗?

二

我一直渴望探寻当年方志敏浴血奋战过的怀玉山,去年终于如愿以偿。站在清贫园丰碑前,仿佛有一缕流芳千古的清风拂过心间,一股清澈的精神甘泉浸润灵魂,一种无穷的力量在血脉中激荡,这无疑是一场震撼心灵的朝圣。

当年,方志敏率领的红军北上抗日先遣队历时六个多月,转战五千六百余里,先后经过四省四十余县的广阔区域,展开大小战斗上百次,以万余将士吸引、调动和牵制了敌军二十万之众,为红军实施战略转移作出巨大牺牲。

1935年1月,方志敏在怀玉山被敌人围困,他已经七天没有吃饭,饿得走不动路,冻得发抖,每晚都难以入睡,但他依然鼓励自己:“吃不得苦,革不得命,苦算什么,愈苦愈要干,愈苦我越快乐。”被俘当晚,他在自述中仍坚定地写下:“我已认定苏维埃可以救中国,革命必能得最后的胜利,我愿意牺牲一切,贡献于苏维埃和革命。”

究竟是何等力量让他如此抉择?为着革命理想,放弃锦衣玉食,甚至强忍抛妻别子之痛。方志敏牺牲时,女儿方梅仅三岁。她出生时,因革命工作需要,父母将这个哭声细弱如小猫的女娃寄养在当地百姓家中。方志敏偶尔抽空回村看望女儿,眼见患病的女儿痛得撕心啼哭,这位铁血革命者的眼泪也不禁直流。1934年夏,是他与女儿的最后一次见面。那天傍晚,他抱起2岁的方梅亲了又亲,转身的刹那,便成了永别。多年后,方梅21岁时,母亲送给她一本父亲写的《可爱的中国》,她第一次触摸到父亲的文字。“从此,我懂得了‘祖国’的意思——祖国,就是生养了我们、值得像父亲那样的千千万万烈士用生命去保护的母亲!”

视死如归,向死而生,这是信仰的力量!为了追求人民解放和民族独立事业,实现心中的理想,方志敏毅然走上革命道路,用鲜血和生命向党宣誓,诠释了先国后家的高尚情怀,用慷慨悲歌的人生,谱写了民族的血脉精魂。这是一股充盈于天地间的英雄气概和超越自我的伟大情怀!

三

踏着先烈的足迹,我来到方志敏曾经工作过的中共赣东北特委旧址。当年,在艰难困苦的环境中,他领导了轰轰烈烈的土地革命斗争,始终坚守着自己的革命信仰。他带领的军队纪律严明,与百姓同甘共苦。他组织人民打土豪、分田地,让无数穷苦大众在黑暗中看到了希望的曙光。

方志敏关心百姓疾苦,对自己却十分苛刻,他决不允许为自己“开小灶”,尽管身患严重的肺病,甚至吐血,却坚持与同志们一起吞嚼难咽的苞粟和菜根。身为闽浙赣省苏维埃政府主席,方志敏始终过着“一床薄被、一盏油灯”的简朴生活。他不仅身体力行地坚守清贫,还要求家人严格恪守公私分明的原则。

方志敏被捕后,敌人只在他身上搜到一块表和一支自来水笔。国民党士兵根本不相信:“你骗谁,像你当大官的人会没有钱?”可就是这样一位“经手的款项总在数百万元”却“一文不名”的革命者,在敌人的威逼利诱面前,笔尖流淌出的文字比黄金更耀眼:“清贫,洁白朴素的生活,正是我们革命者能够战胜许多困难的地方!”

在方志敏的物质观中,“清贫”不是一般意义上的贫寒,不是一贫如洗、家徒四壁、食不果腹、衣不蔽体的生活状态,而是为党的事业和人民群众的利益甘于清苦的一种精神境界。这种清贫的风骨,是方志敏一生最鲜明的品格风范,是其大义担当的生动写照,也是中国共产党人永志不忘的红色血脉。

南昌市梅岭山脚下的方志敏烈士纪念园,墓地四周草木森森,香樟挺拔、青松苍劲、箭竹葱郁,山花烂漫点缀其间。每到清明时节,省市党员干部与南昌市民纷纷前来瞻仰。白发苍苍的老者带着孙辈,深情讲述往昔的红色故事;系着红领巾的孩子,将亲手制作的纸花轻轻摆放在墓前;求知若渴的青年们,则集体诵读《可爱的中国》。

物换星移,如今共和国已走过了七十六载春秋。今日之中国,早已不是当年积贫积弱的模样,正如方志敏所愿:“到处都是活跃跃的创造,到处都是日新月异的进步。”他在狱中畅想的图景,如今都成为了现实,一个可爱的中国已然屹立在世界的东方。

下沙窝的这朵花,是方志敏生命的延续,是一朵永不凋谢的精神之花。他的精神在这片土地上生根、发芽、开花、结果,滋养着一代又一代的中国人。我仿佛看到他带着微笑的眼神,微风吹拂下,那朵花似在上下颔首、左右摇摆,那一定是他在热忱地致敬,鼓舞着我们勇毅前行。

(来源:《中国纪检监察报》2025年10月17日)