20世纪五六十年代苏联援华成套设备项目再探

[摘 要]20世纪五六十年代,苏联援助中国大批成套设备。这些项目主要集中于中国“一五”“二五”时期,通过中苏双方签订的协定及相关文件执行,涉及钢铁、冶金、煤炭、机械、电力等诸多领域。因项目在具体执行过程中多有变化,且受到中苏关系破裂、中国自主设计能力提高等影响,经中苏双方最终统计确定,苏联援华成套设备项目共计304项。这些项目是中苏关系演变的重要见证,为新中国工业化建设奠定了重要基础,对新中国经济发展产生了深远影响。

--------------------

近些年来,学术界高度关注20世纪五六十年代苏联援助中国项目的情况,推出了不少研究成果,提出了很多有价值的观点。其中,人们较为熟悉的是“一五”时期苏联援华的156项工程,已有研究成果也偏重于此。“一五”“二五”时期,苏联援华成套设备一共304个项目,对中国国民经济的发展起了重要的促进作用。虽然学术界已有不少研究成果,但对其总体情况缺乏足够关注,仍有不少值得深入探讨的地方。比如,这些成套设备项目究竟是怎么来的,有着怎样的变化,对于我国工业化建设产生了怎样的作用,等等,都还有进一步深化的空间。笔者曾参与原中共中央党史研究室与中央档案馆合作编辑出版党史资料丛书的项目,编辑了相关专题资料丛书,收集了一些苏联援华项目的档案资料。缘此,本文根据档案文献资料,拟对20世纪五六十年代苏联援华成套设备项目的演变、执行情况再作考察,以期进一步深化相关问题的研究。

一、中苏关于苏联援华成套设备项目的一系列协定

新中国成立后,为了“使中国稳步地由农业国转变为工业国,把中国建设成一个伟大的社会主义国家”,在以美国为首的一些西方国家采取政治上孤立、经济上封锁、军事上包围等情势下,中国与苏联等社会主义国家建立了经济上的亲密合作,从苏联等社会主义国家大量引进成套设备和技术。其主要是根据1950年2月14日签订的《中华人民共和国苏维埃社会主义共和国联盟友好同盟互助条约》(以下简称《中苏友好同盟互助条约》),经过反复谈判,通过签订协定,以贷款或以货易货等形式确定、实施的。经过梳理相关资料,截至20世纪60年代初中苏关系破裂,中苏双方围绕援华项目签订了多个协定,涉及苏联援华成套设备项目9批、380个左右,具体如下。

第一批项目 1949年12月,毛泽东访问苏联,与斯大林商谈废除旧的中苏条约、签订新约等。1950年2月,《中苏友好同盟互助条约》和有关协定在莫斯科签订。1953年3月21日,中苏签订了苏联帮助中国扩大现有电力站和建设新电力站的协定,到4月前,双方确定的苏联援华建设和改建项目共50个。主要有:9个黑色冶金与有色冶金企业,其中包括鞍山钢铁公司、本溪钢铁公司等;9个矿井、1个露天矿(阜新);13个机器制造厂,包括锅炉制造厂、工具机厂、量具刃具厂、风动工具厂、电缆厂等;1个汽车制造厂,即长春汽车厂;4个化学厂,包括1个氮肥厂、2个染料厂、1个电石炭氮化钙厂;11个电站,包括丰满水电站、抚顺火电站、阜新火电站、吉林火电站等;2个造纸厂,即佳木斯造纸厂与牙克石造纸厂。这些项目涉及冶金、矿山、机器制造、电力等重工业,对于建立起新的工业体系起到了重要推动作用。

第二批项目 以周恩来为团长和陈云、李富春为副团长的中国政府代表团与苏方商谈,于1953年5月15日由李富春和米高扬分别代表中苏两国政府签订《关于苏维埃社会主义共和国联盟政府援助中华人民共和国中央人民政府发展中国国民经济的协定》(以下简称中苏协定)确定,协定一共91个项目。主要是:黑色与有色冶金工业、煤炭、石油及化学工业、电站、机器制造工业、国防工业以及其他工业部门,具体包括2个钢铁联合企业、8个有色冶金企业、9个煤矿、3个洗煤厂、1个石油炼油厂、32个机器制造厂、16个动力机器及电力机器制造厂、7个化学厂、10个火力电站、2个医药工业企业和1个淀粉厂。此后,中国在研究委托苏联设计各项目设计任务书的过程中,就若干项目的技术援助事项,向苏联提出了一些补充要求与修正意见。1954年10月12日,中苏两国政府达成《对于一九五三年五月十五日关于苏联政府援助中华人民共和国中央人民政府发展中国国民经济的协定的议定书》,作为对前述协定的补充。苏联同意援华新建12个企业和改建1个滚珠轴承工厂,包括有色金属联合工厂1个、有色金属加工厂1个、选煤厂1个、煤井2个、热电站7个。相较于第一批项目,第二批项目种类和数量又有了进一步的扩充。

第三批项目 1954年10月12日,苏联领导人赫鲁晓夫访华,中苏两国政府签订了《中国政府请苏联政府增加设计和帮助建设某些企业的备忘录》等文件。苏联新增援华项目15个,包括造船工业7个(渤海造船厂、高速柴油机制造厂、中速柴油机制造厂、哈尔滨蒸汽透平制造厂第二期设计与建设、哈尔滨锅炉制造厂、鱼雷制造厂、在哈尔滨或上海电机制造厂增设船用电机车间)、水力枢纽1个(黄河三门峡水力枢纽工程)、石油工业3个(抚顺东露天矿的开采、扩建抚顺第二制油厂、炼油设备制造厂)、机械工业1个(新建1个小型拖拉机厂)、有色金属工业2个(云南东川有色金属公司、云南会泽有色金属公司)、钢铁工业2个(鞍钢轧钢扩建、齐齐哈尔特殊钢厂二期)。

人们经常说的中国“一五”期间苏联援华156项工程,就是因为前三批项目总和为156项,即使后来苏联援助项目不断增加,但156项工程的称谓被延续下来。在156项工程之外,1955年以前,根据中苏签订的协定,苏联援助项目还有哈尔滨亚麻厂、新疆乌鲁木齐汽车修理厂、辽宁本溪火电站、武汉肉类联合加工厂、南京肉类联合加工厂、北京自动电话交换机厂、北京广播大楼。

第四批项目 1955年3月28日,中苏签订苏联援建工业项目的协议确定了16个项目,分属国防、造船、原材料和制造业等领域。

第五批项目 1955年中苏通过口头协议确定了2个项目。

1955年7月30日,一届全国人大二次会议通过《中华人民共和国发展国民经济的第一个五年计划》。1983年,国家计划委员会(以下简称国家计委)根据档案资料,确定了苏联援华156项工程建设情况,就是以苏联援华前五批174个项目作为考察范围的。

第六批项目 1956年1月,中国与苏联商量,请求苏联帮助中国发展原子工业和国防工业,后苏联政府原则同意。4月7日,两国政府在北京签署关于苏联援助中华人民共和国建设55项新的工业企业的协定和关于修建从中国兰州到苏联阿克斗卡的铁路以及组织这条铁路联运的协定。协定确定苏联援助项目55项,包括冶金工厂、机器制造厂、化工厂、发电站和航空工业科学研究所等。在这些援建项目中,国防工业是主要内容,包括米格—19喷气式歼击机和图—16型喷气式轰炸机生产厂、17个用于飞机制造厂的配套产品生产厂家、2个炮兵系统生产厂家、3个光学仪器厂、8个无线电技术厂家以及操纵鱼雷的回转仪生产厂家等。

第七批项目 1956年9月7日,中苏两国政府签订协议,确定苏联援助项目共12个。

1956年,中国有关部门曾经统计“一五”期间苏联援华工业企业的项目数量,计算的方法就是苏联援华前三批项目,加上第六批49项(即除去3个非工业的研究所、156项中2个电站2期项目和1个军工重复项目),共205项。

1957年上半年,中苏双方对苏联援华项目数量进行了核对。截至当年3月,中苏通过协议确定的建设项目共计255项,即第一批项目50项,第二批项目91项,第三批项目15项,第四批项目16项,第五批项目2项,第六批项目55项,第七批项目12项,共241个项目。由于2个煤矿附洗煤厂原只算2项,苏联算做4项,1957年又增加了1个高压输电线工程,实际上工业项目共244项。1955年以前,中苏签订非工业项目9项,加上1957年3月增加的2个铁路项目,共11项。也就是说,“一五”时期苏联援华项目共255项。

第八批项目 1958年,“二五”计划尚在制定中,为了不影响苏联援华项目的进行,同年5月,第一机械工业部副部长汪道涵率团前往莫斯科,提请苏联从1959年开始供应设备的“二五”计划建设项目进行谈判。8月8日,经过商谈,中苏两国签订《关于苏维埃社会主义共和国联盟在技术上援助中华人民共和国建设和扩建47个工业企业的协定》。这47个项目,涉及冶金、化学、煤炭、机械制造、木材加工、建筑材料等工业和电站的建设与扩建项目,包括6个冶金企业、3个氮肥工厂、5个露天矿、12个热电站、1个炼油厂、1个煤加压气化车间、3个电缆厂、1个水轮机厂、1个电机厂、1个炼油化工设备厂、1个整流器厂、2个仪表厂、1个大型轴承车间、1个电影照相胶片厂、1个木材水解厂、1个松根浸提厂、2个水泥厂等。

第九批项目 1958年11月,由于当时“二五”计划仍未定案,经中共中央批准,由对外贸易部部长叶季壮为团长的中国代表团在莫斯科与苏方谈判1960年—1962年对苏进出口货单和苏联援华成套设备项目。1959年2月7日,周恩来访苏时同赫鲁晓夫签订了《苏维埃社会主义共和国联盟在技术上援助中华人民共和国建设和扩建工业企业的协定》。这78个项目,涉及冶金、化学、煤炭、石油、机械制造、无线电技术、电机制造、建筑材料等工业企业和电站项目,包括9个钢铁工业企业,11个有色金属企业,14个火力和水力发电站,31个机械制造、无线电技术、电机制造和仪表制造等工业企业,1个露天煤矿和1个煤井(附设洗煤厂),5个石油工业企业,4个化学工业企业,2个水泥厂。

综上所述,“二五”时期中苏签订协议确定苏联援华项目共125项,加上“一五”时期的255项,一共380项。但由于部分项目由成套设备项目调整为单个设备项目等原因,1960年10月15日,国家计委副主任顾卓新在关于苏联援助中国的成套设备项目的报告中称:苏联援助中国的成套设备项目,按确定日期,1953年以前确定的为50项,1953年5月15日确定的为91项,以后至1955年零星确定的为39项;1956年以后协定的项目为196项,其中1956年为55项,1958年为47项,1959年为78项,零星增加了16项,共计376项。这是20世纪五六十年代苏联援华成套设备项目的签约总数,在实际执行过程中有不少调整变化,主要与中国经济计划的制定、确立密切相关,具有中国工业化的显著特征。

二、苏联援华成套设备项目签约后的变化和核对情况

根据中苏签定的相关协定,“一五”“二五”时期苏联援华的成套设备项目通过每年分交,多由苏联帮助勘察、确址、设计、建设。但由于“一五”“二五”计划最终确定的时间较晚、建设条件不充分、统计方法不一致、中国自主设计能力逐渐提高、中苏关系日趋紧张等原因,中苏签约的援华项目经常修正,因此,项目及其数量出现了不少变化。

1953年以前,苏联援华第一批项目确定后,虽然确定项目情况明确写入1953年5月15日的中苏协定,但后来还是出现了一些变动,具体的情况是:牙克石纸厂因为原料来源事先未能充分考虑,不得不在中方向苏方提出设计后暂时停止设计。营城子银矿山八号竖井由于煤埋藏量不多,没有开采价值,不得不中止设计。沈阳飞机修理厂、洛阳航空发动机修理厂、南昌飞机修理厂、株州航空发动机修理厂等4个项目调整为苏联援华的第二批项目。鹤岗兴安台一号竖井一分为二,兴安台选煤厂单列一项。

1953年5月15日中苏协定确定苏联援华第二批项目后,中方先后向苏联提出多个备忘录,对中苏协定项目提出补充要求与修正意见。如1954年8月提出的备忘录及其他文件取消了武汉电站,另外将避雷器车间并入西安高压电瓷厂、将抚顺镁厂并入抚顺铝厂。截至1955年1月,第二批91项合并了4项;12月,国家计委批准把91项中的武汉重型工具机厂一期项目与后来批准的二期项目一次建成。

苏联援华的第三批至第七批项目,后来也都发生了变动。例如,1957年5—6月,中国向苏联商谈援华建设项目两国协议的修改问题,提出撤销一批项目、缩小一批项目的建设规模和推迟一批项目的建设进度。苏联同意中国的提议,双方开始进行商谈。8月14日,国家计委党组向中共中央、国务院报送《关于修改在第一个五年计划期间签订的苏联援助我国建设项目两国协议的报告》。9月4日、18日,国务院、中共中央先后批准这个报告。12月14日,中苏双方在莫斯科签署议定书及其四个附件。“一五”时期苏联援华建设255个项目,其中工业部门项目244项,1957年3月前业经双方同意早已撤销10个项目,重复计算的项目13个,谈判期间中方又撤回自建项目10个。根据中苏双方协定,核定的苏联援华工业项目共211个,其中推迟或缩小规模项目98个,撤销项目45个,“一五”时期苏联援华成套设备项目保留下166项。

1957年12月14日中苏议定书撤销的45个项目中,民用项目有齐齐哈尔特殊钢厂(第二期)、会泽金属有限公司、潞安立井、潞安四号洗煤厂、白土窑立井、兴安台二号立井、鹅毛口立井、王石凹立井、平顶山一号立井、抚顺矿务局、茂名两个油母页岩露天矿、茂名热电站、金堂热电站、张掖热电站、青海西宁热电站、抚顺石油二厂热电站、四川天然有机合成厂、大同小型拖拉机厂、北京电视中心台、阿克斗卡—兰州铁路乌鲁木齐—阿拉山口段等。

1958年和1959年初,根据国内建设需要,中国先后向苏联提出恢复1957年12月14日中苏议定书中缩小建设规模或撤销的21个成套项目。这21个项目,包括10个航空工厂、5个无线电工厂、1个鱼雷厂、1个鱼雷仪表厂、1个炼油化工厂、1个船用蓄电池厂、1个有机合成厂和1个塑料厂,其中13个是过去未撤销但缩小了建设规模、提出恢复原定规模的项目,8个是过去已经撤销又要求恢复的项目。这8个项目包括5个军工项目和3个工业项目。苏联对中国的请求表示同意,但由于苏方坚持附带条件,以致后来中苏关系恶化时这21个项目特别是8个已撤销又提出恢复的项目,最后并没有签署议定书。

1959年以后,中苏双方在谈判1960年、1961年分交设备中,中国提出请苏联供应一部分竖井设备,一开始苏方表示没有义务供应,后来主动同意供应一部分设备,将其纳入1957年12月14日取消的5个露天矿项目。这样,苏方又援助了5个煤炭项目设备,但没有签署议定书。

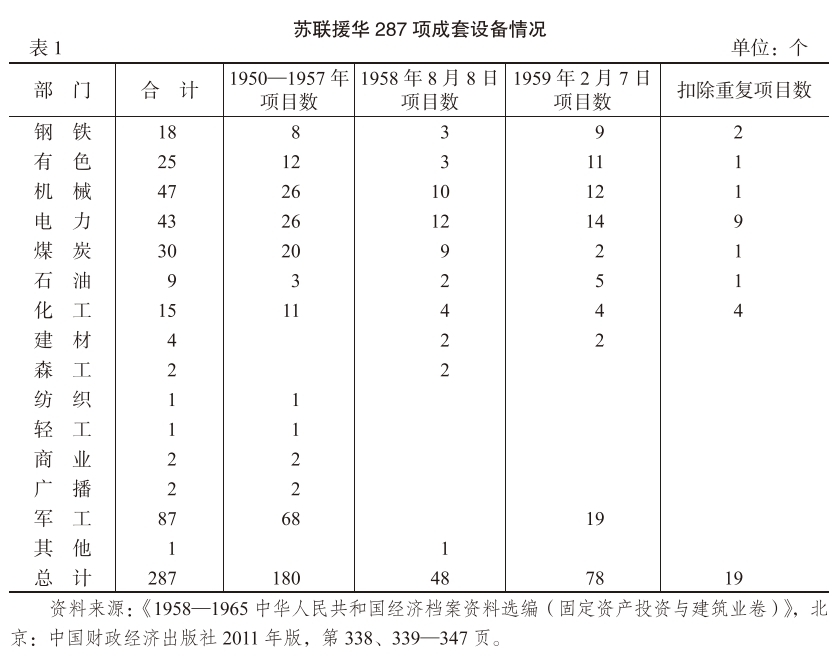

1959年初,国家计委同苏联来华进行1960年援华设备分交的专家组,就苏联援华建设项目数量和计算方法进行核对,确定苏联援华成套项目为287项。采取的计算方法是按照中国所列的建设单位计算,如鞍山钢铁公司和大石桥镁砖厂在协议中是2项,但在中国是1个建设单位,算做1项;哈尔滨铝加工厂前后签订过4次协议,但只算1项;江西钨矿按照协议为1项,但按建设单位为3项。1958年以前签订协定的项目为180项。“二五”时期苏联援华项目125项中,由于19项是1958年以前项目的后续项目,没有包括在内,只计算了106项。另外包括1958年8月3日签订的1个军工项目。以上共计287个项目,具体情况如表1。

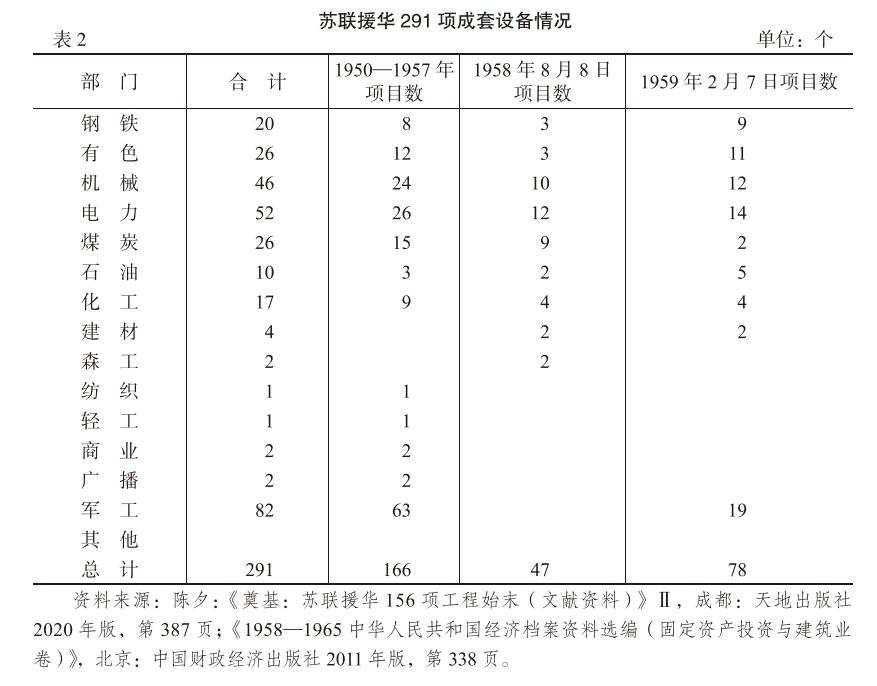

1959年7月,中国驻苏联大使馆商务参赞处对中苏建交10年来经贸关系进行了回顾和总结,确定苏联援华成套项目数为291项。采取的计算方法是“一五”时期苏联援华项目和“二五”时期苏联援华项目独自计算,其中“一五”时期苏联援华项目211项,因一些项目取消变为166项,“二五”时期苏联援华项目125项。以上共计291个项目,具体情况如表2。

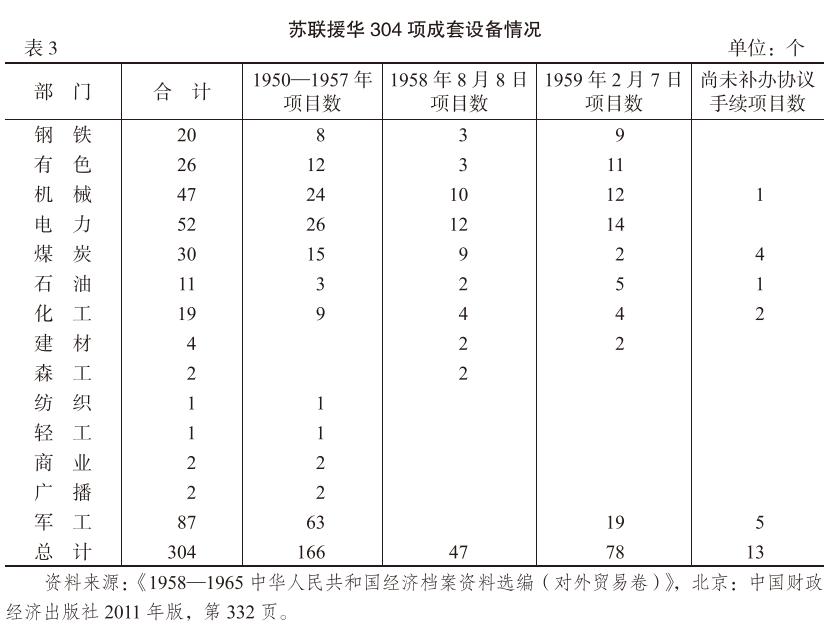

1961年6月19日,中苏两国政府签订《关于处理过去双方所签订的苏联在技术上援助中国建设和扩建工业企业及其他项目的各项协定和有关文件的议定书》《关于苏联在技术上援助中国建设和扩建66个工业企业和其他项目的协定》。在中苏关系恶化的背景下,双方对过去签订的有关成套设备的协定、议定书以及有关文件进行清理,确定苏联援华成套项目数为304项。其计算方法与上述291项大致相同,增加了1958年以后中国向苏联提出的1957年12月14日中苏议定书中撤销的、尚未补办协议手续的13个项目,即:机械项目1个、煤炭项目4个、石油项目1个(由煤炭项目转来)、化工项目2个、军工项目5个。304个项目具体情况如表3。

1963年5月,国家计委等部门在《关于苏联援助我国建设的成套项目的情况和资料》中,对苏联援华304个成套设备的情况做了梳理,按照中苏协定时间,基本情况如下:

苏联援助中国的第一批项目45个,第二批项目78个,第三批、第四批、第五批项目20个,第六批、第七批项目29个,第八批项目46个,第九批项目78个,1957年恢复项目8个。这是苏联援华成套设备项目的最终数。此外,“一五”“二五”时期,苏联还援助中国64个个别车间、研究所和装置,其中包括列车车站33个、锅驼机电站4个、柴油机电站2个、天然气加气站1个、炮弹装配站1个、无线电研究所4个、短波无线电发射台14个、船用电机车间1个等。

综上可见,苏联援华成套设备项目前后历时较长,涉及范围广,一些项目有所调整,但总体反映出苏联援助的力度较大,契合了当时我国的工业化建设。同时,随着项目的确定,其在执行过程中也呈现出一定变化。

三、苏联援华成套设备项目的实际执行情况

苏联援华成套设备项目的具体执行情况受到多种因素的影响,其中包括签约后项目的变动、设备的设计和生产、项目的建设周期等,特别是受到中苏关系恶化等影响。20世纪五六十年代,我国有关部门在不同时间节点对苏联援华项目的执行情况做过统计。例如,据国家统计局统计,截至1955年3月,苏联援华前三批156个项目中,有86项已经从苏联进口成套设备,其中有13个企业进口合同已全部完成并转入生产,如抚顺铝厂一期、吉林电极厂、沈阳第一机床厂、哈尔滨量具刃具厂、沈阳风动工具厂等;有9个企业完成进口合同在75%以上并部分转入生产,如鞍山钢铁公司、长春汽车厂、吉林染料厂等。1959年4月国家统计局关于“一五”计划执行结果的公报披露,截至1957年底,在苏联援助中国的166个项目中,有135个已经施工建设,有68个已经全部建成或部分建成并投入生产。1959年中苏签订苏联援华第九批项目协定后,双方先后几次对苏联援华项目情况进行了核对,其实际执行情况如下。

关于287项的执行情况 截至1958年底,苏联援华成套项目287项中,全部和部分投入生产的有113项,其中全部投入生产的73项,部分投入生产的40项。具体情况如表4。

关于291项的执行情况 截至1959年7月,苏联援助中国的291个项目中,有74项已经全部投入生产,有39项部分投入生产。

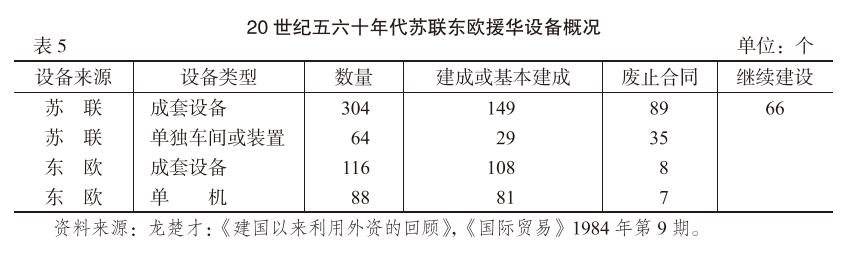

关于304项的执行情况 截至1961年6月,苏联援助中国的304个项目中,已经完成的项目有120个,已经基本完成的项目有29个。在苏联援助中国的64个个别车间、研究所和装置中,已经完成的有29个。具体情况如表5。

1961年6月以后,中苏两国就苏联继续向中方供应设备和技术援助的66个项目进行了合作。截至1962年4月,在66个项目中,由苏联设计的43个项目,苏方已交完21个项目的设计,13个项目在陆续交付,只有9个项目尚未交付。5月,中苏双方在协商的基础上,决定将这66个项目推迟到1964年再议。1965年2月,中苏双方同意把过去的建设项目取消,以后在新的基础上重新开始。据此,中苏双方于4月21日在北京交换了《中苏一九六五年关于成套项目问题的备忘录》,撤销了保留的66个项目。后来,这66个项目中约有2/3的项目利用苏方交付的设计和部分设备,依靠从其他国家进口的设备,利用国内制造与技术力量,克服重重困难,加以建成或部分建成;有1/3的项目没有建设。

1983年,国家计委对“一五”时期苏联156项工程建设情况进行核对,得出的结论是:苏联援华前五批174个项目,除去撤销、重复的项目,实为154项,实际正式施工的有150项。即第一批项目50个,实际列入156项工程的为45项;第二批项目91个,实际列入156项工程的为85项;第三批项目15个,实际列入156项工程的为9项;第四批项目16个,实际列入156项工程的为13项;第五批项目2个,都列入156项工程。对156个项目进行核对时,发现有2个项目重复计算,实际为154项;又有4个项目没有建设,因此实际进行施工的为150项。与此同时,苏联援华的后四批项目,也有不少建成投产。

综上所述,“一五”“二五”时期,在苏联援华成套设备的304个项目中,实际建成投产的有200个左右。这些项目的建成投产,对于我国工业化建设具有重要意义,产生了重要影响。

四、关于苏联援华成套设备项目的几点认识

20世纪五六十年代苏联援华成套设备项目,既是中苏两国友好关系的见证,也是中苏关系从同盟走向破裂的见证。苏联援华成套设备项目对中国的影响是深远的,留下的经验教训值得进一步总结。

(一)援华项目为中国工业化建设奠定了重要基础

苏联援华成套设备项目内容广泛,大致包括交付设计、交付设备、交付技术资料、派遣专家(勘察厂址、指导设备安装、指导产品工艺设计和生产试制等)以及接受实习生等方面。从1961年6月建成或基本建成的149个项目看,这些项目具有的生产能力包括:炼钢 647万吨,发电设备制造能力60万千瓦,重型设备和重型机床制造能力12万吨,发电能力398万千瓦,原煤开采能力 1840万吨,合成氨生产能力25万吨,天然油加工能力100万吨,飞机制造能力1500架,坦克制造能力 1800 辆,各种炮制造能力 9300门,等等。这对于中国工业化起到了重要的基础性作用,对于巩固中国的国防,保卫国家的安全和独立起了重要的促进作用。

为了帮助中国建设这些项目,自1950年起,苏联每年都会派遣技术专家来华工作。据中国方面有关档案资料披露,苏联技术专家来华的情况是:1950年144 名,1951年275名,1952年340名,1953年576名,1954年834 名,1955年981名,1956年1758名,1957年1199名,1958年945 名,1959年390 名(此数字系中方聘请计划数)。苏联专家以高度的国际主义精神、精湛的技术、忘我的劳动态度和丰富宝贵的工作经验,为中国工业化建设作出了巨大贡献。与此同时,苏联在科学技术方面也给予中国很大援助。例如,截至1959 年4月底,苏联共向中国提供技术资料、样品5512项。这些技术援助对中国顺利完成国家生产建设计划和发展科学技术研究工作起了积极作用。此外,苏联还接受了不少来自中国的留学生、实习生等。据统计,自1951年9月到1958年底,苏联共接受中国实习生7154 人(不包括第二机械工业部)。通过这种方式,苏联为中国培养了一批生产技术、生产管理、工程设计、科学研究等领域的人才,有利于更好推动中国的工业化建设。

在引进和建设苏联援华成套设备项目过程中,我国的自主设计和建设能力获得很大提高。据统计,“二五”时期,我国设备自给率已由“一五”时期的60%提高到了80%。

(二)援华项目是苏联帮助中国的体现

新中国成立后,在国际冷战背景下,中国进行经济建设不能离开苏联的援助和帮助。虽然苏联对中国的援助是通过贸易方式在平等互利、等价交换的原则下实现的,中国也为苏联提供了其稀缺的农产品、稀有矿产资源和国际通用货币等,但正如周恩来所说的:“苏联基本上是帮助我们的”。

1950—1959年,苏联援华技术设备折合人民币总计73亿元,“这是现代历史上前所未有的一次最全面的技术转让,它使我国的工业技术水平从解放前落后于工业发达国家半个世纪,迅速提高到40年代的水平”。国务院副总理李富春曾指出:“我国的第一个五年计划所以能够取得迅速而巨大的成就,是同苏联和各人民民主国家的援助分不开的,特别是同苏联这种全面的和系统的援助分不开的”。“二五”时期,中苏虽然在一些方面分歧逐渐扩大,但苏联向中方提供成套设备项目是总体上仍是真诚的。1959年2月,中苏商谈援华成套设备项目时,赫鲁晓夫、米高扬开会确定了三条原则,即凡是中国提出的要求,一律认真考虑;凡是能够做得到的,认真地做;适当考虑自己的可能。中国“大跃进”时,苏联也在“跃进”,按照其当时的“七年”计划,原材料工业、动力工业、重型及精密机械加工工业的建设项目,增长比例很大,与中国的需要恰有矛盾,但“他们不仅认真地考虑了我们提出的建设项目,而且也主动地帮助我们考虑了有关工业建设的一些问题;他们确已尽了很大的努力,基本上满足了我们的要求”。确实,为了满足中国的要求,苏联尽了最大努力,尽力保证了中国所需的设备,为我国的工业化建设提供了重要保障。

(三)援华项目多次发生变动,最后未能完全执行,其原因是多方面的

“一五”前期,特别是苏联援华前两期项目出现调整变化,主要是因为中国提出的一些项目准备不充分,与苏联的要求有差距造成的。1955年1月,参与苏联援华项目具体工作的对外贸易部副部长李强指出:这是“理想和实现的矛盾如何统一的问题”。认为,“由于我国基础差、资源不明、技术水平低、干部不足、利害相权,终于不能不‘变’”;苏联对双方协议及设计任务书是看得很严肃的,“双方协定,稳如泰山”,因而签订以前作周密的全盘的考虑,签订以后则严守不渝,尽量不变或少变。

“一五”末期,中国向苏联提出清理援华成套设备项目,缩减和撤销了一大批项目,主要原因是中国经济建设方针的调整。当时,随着苏联援华成套设备项目的大规模施工和建设,中国国内建设规模与财政力量之间出现了矛盾,特别是1956年苏共二十大后,毛泽东提出“以苏为鉴”,加上此前苏联援华成套设备的建设完工,中国自主设计和建设能力有了很大提高,“自力更生为主,争取外援为辅”的方针逐渐成为“二五”时期经济建设的指导方针。1957年9月,中共中央针对清理 “一五”期间苏联援华项目、总结 “一五”计划经验教训指出:“‘二五’期间,应强调自力更生,有些项目可请苏联重点援助,但不要全面援助。”

从1958年夏季始,中苏关系日趋紧张恶化,导致苏联援华成套设备项目无法正常执行。1960年7月16日,苏联照会中国政府:决定在1个月内撤走全部在华工作的苏联专家。7月25日,苏联又通知中国政府,自1960年7月28日至9月1日撤走全部在华专家1390名,并中止派遣专家900多名,同时单方面中断同中国政府签订的12个协定和600个合同(专家合同343个,科学技术合同257个)。苏联单方面撕毁合同、撤退专家,给中国工业生产和建设带来严重后果。到1961年6月,中苏协定中保留的由苏联继续供应设备和技术援助的66个项目,也由于中国经济困难,加上又急于偿还苏联外债,无力继续进行这些项目。20世纪70年代,中国实施“四三方案”时,苏联还向中国交付了个别此前没来得及交付的设备。

总之,20世纪五六十年代,苏联援华成套设备项目主要集中于中国“一五”“二五”时期。“一五”时期援华成套设备项目数量比较多、规模相对小、调整变化多、实际执行多,“二五”时期援华成套设备项目数量相对少、规模比较大、调整变化少、实际执行少。这些成套设备项目从谈判到签约、从设计到分交、从勘察到建成,反映着中苏两国关系的变化,体现着中国工业化建设的发展和成就,为新中国工业化建设奠定了坚实基础,在新中国经济史上具有重要地位。

[作者简介]刘荣刚,中共中央党史和文献研究院第七研究部主任,编审。

本文发表在《当代中国史研究》2025年第5期,注释从略,引用请参考原文。