革命红旗永不倒

闽中革命史纪念馆总建筑面积1041平方米,2000年4月正式开馆。场馆以闽中革命史为脉络,紧扣“红旗不倒”核心主题,全景呈现1926年至1949年闽中人民在中国共产党领导下反抗外来侵略与封建统治的革命历史,以及不懈奋斗的辉煌历程。

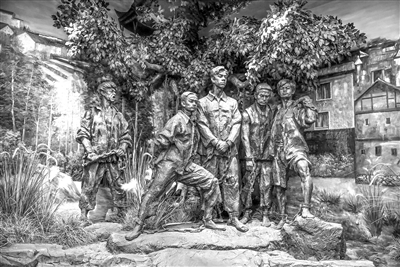

闽中革命史纪念馆内的革命英烈雕塑,展示闽中五名特委为革命坚贞不屈、英勇就义的事迹。

播撒火种:闽中红色初心

漫步纪念馆内,一幅油画静静悬挂于展墙之上。画中的红色砖楼始建于1899年,位于哲理中学校园内。因其平顶阳台中央建有一座小亭,亭内悬挂铜钟,故又称“哲理钟楼”。这座红色砖楼见证了闽中第一个党组织的诞生,承载着莆田党组织创建者陈国柱的英勇事迹。

陈国柱,又名陈继周、廖华,1898年出生。他在哲理中学求学时,便深受新思潮的熏陶,积极参加各类活动。1925年,他于上海大夏大学光荣加入中国共产党。毕业后,遵照中央指示回到莆田,受聘在母校哲理中学任教。在校园里,他积极宣传革命道理,培养进步学生。经过一段时间的严格考察,陈国柱认为陈天章、陈兆芳、吴承斌、吴梦泽、陈德来等学生思想进步,且条件较为成熟,便于1926年2月底,在哲理钟楼二楼宿舍内,庄重宣布接收他们加入青年团,同时成立中共莆田党团混合支部。

闽中革命烈士陵园服务中心主任陈朝晞介绍:“这不仅是闽中第一个党组织,更是福建省最早建立的三个中共地方组织之一。自此,为民族独立、人民解放而奋斗的革命强音,久久回荡在闽中大地。”

1926年6月,陈国柱从广州返回莆田,继续领导革命斗争,正式成立中共莆田支部。为了将革命的火种播撒到农村,他布置党员深入乡村,发动农民,组织农会,并从中吸收骨干分子入党,先后建立了澳柄、夹漈等多个党支部。随着基层党组织的不断发展,12月,中共福州地委决定将中共莆田支部升建为中共莆田特别区委,隶属中共福州地委,以统一领导全县各基层党支部。

在陈国柱的引导下,一批又一批优秀的共产党员成长起来,他的孪生兄弟陈国桢便是其中之一。陈国柱的革命情怀,深深地感染着陈国桢。1928年秋,陈国桢正式加入共产党,此后,他冒着生命危险,想方设法运送军火,为闽西、漳州、莆田三地共产党游击队提供支援。他还设法拿到全国各地军用地图数幅,秘密送回苏区,为党立下大功。1949年6月,陈国桢不幸被捕,惨遭敌人杀害。

“星星之火可以燎原。”莆田党组织建立后,在长达24年的革命斗争中,其影响范围从莆田逐渐发展到北起福州、南至厦门近20个市县的广袤区域;党组织也由最初的中共莆田党团混合支部,发展壮大为闽中特(工)委,成为整个闽中地区革命斗争当之无愧的领导核心。24年里,党组织领导闽中人民前赴后继,坚持斗争,最终赢得了闽中“红旗不倒”的无上赞誉,谱写了一曲曲可歌可泣的英雄壮歌。

坚守信仰:英烈慷慨就义

踏入纪念馆第三展厅,“铁血忠诚——闽中五特委”雕像赫然矗立。其刻画的,是为闽中革命事业献出年轻生命的五位英烈:中共闽中特委书记王于洁,委员黄孝敏、潘涛、余长钺、陈炳奎。

“闽中多俊杰,五子最称贤;骂贼敌庭上,壮烈死亦雄。光辉昭日月,遗爱足世传;后继齐努力,摧毁旧王朝。”纪念馆的墙壁上,革命先辈程序的题诗,记录了一段令人痛心的历史。当年,由于叛徒出卖,壮志未酬的闽中五特委不幸被捕,最终英勇牺牲。

1927年末,毕业于北京高等警官学校的王于洁,经陈国柱介绍加入中国共产党,自此踏上了革命征程。在随后的三年时光里,王于洁多次组织、发动工农运动,开展武装斗争,坚决与横征暴敛的反动当局进行对抗。“九一八”事变爆发后,王于洁深入群众,积极宣传共产党的抗日主张,广泛发动工人、农民、知识分子,掀起了闽中地区抗日救亡运动的高潮。1934年5月下旬,时任中共福州市委常委的王于洁从福州转移莆田,与潘涛在党内开展纪律和革命气节教育。经王于洁、潘涛等一批坚定的共产党员不屈不挠的斗争,莆田革命形势逐渐好转。

1935年5月,王于洁被选为中共闽中特委书记,领导闽中地方组织和游击队开展游击战争。在他的领导下,先后开辟了多个游击根据地,使得党的领导区域从莆田、福清不断扩展,一直延伸到仙游、惠安、永泰、闽侯、长乐等县。

然而,1937年2月,一场灾难悄然降临。闽中特委在莆田洪度村召开会议,不幸被叛徒出卖。当晚,王于洁、黄孝敏、潘涛、余长钺被国民党抓捕。接着,叛徒又带敌人赴福清诱捕了陈炳奎。

王于洁入狱后,敌人妄图用酷刑撬开他的嘴,可一切都是徒劳。敌人见酷刑无用,又找来他的故交进行引诱劝说,都被他严词拒绝。他在给故友的回信中坚定地写道:“我是堂堂正正的抗日救国义勇军,岂能屈招?请诸位放心,我决不会像那些软骨头被淫威和酷刑所吓倒……人总有一死,活一百岁是死,活一岁也是死,我看死不是什么可怕的事。”

在狱中,五特委始终保持着革命者的乐观主义精神,坚持与敌斗争。余长钺、陈炳奎对来劝其“自新”的人呵斥道:“我们不像你那样贪生怕死,一心只想做官,不想好好做人!”他们丝毫不为高官厚禄所诱惑,也不为严刑拷打所屈服,始终坚守信仰。1937年6月23日,王于洁和四位亲密战友高呼“中国共产党万岁”,昂首挺胸走向刑场,英勇就义。这些烈士平均年龄仅28岁,其中最年轻的余长钺还未满19岁。

浴血抗争:游击绝境求生

“尚昆同志:转来的军史资料丛书编委会关于确认闽中为南方三年游击战争一个独立游击区的请示报告收到,我们进行了研究,同意编委会的意见。过去我室曾派人参加这一问题的讨论,大家的意见是一致的。”

在纪念馆的展示柜里,有一份批示,落款为“中共中央文献研究室”,日期是“一九八八年十二月廿四日”,右上角批示“同意这个意见”,署名杨尚昆,时间为十二月廿七日。

这份批示,揭开了一段鲜为人知的尘封过往。1934年1月,十九路军“闽变”失败后,国民党加强对南方各省的地方统治。4月,中共福州中心市委遭破坏,莆田、福清中心县委与上级失联,陷入孤军奋战。绝境中,闽中共产党人选择坚守。他们在没有正规红军部队参战的条件下,完全由闽中地方党组织领导游击队与国民党军队浴血奋战,开辟出一块独立游击区——闽中游击区。

1935年5月,莆田中心县委与福清中心县委联合成立中共闽中特委,两地游击队改编为闽中工农游击队第一、二支队,分别以罗汉里、常太为根据地,点燃武装斗争星火。

第一支队进驻罗汉里后,政委刘突军带队伪装成商人摸清匪巢布防,1935年秋夜突袭匪首郑明良巢穴,20分钟击溃百余名匪徒,缴获步枪28支、子弹千余发。此战赢得民心,村民纷纷参军,支队兵力从40余人扩至90余人,罗汉里根据地稳固。同时,第二支队在常太打开局面,队长郑金照发动群众,数月内建立以常太外坑、漈川为中心的莆仙边根据地。

随着根据地发展,游击队主动出击。1936年1月11日,郑金照得知马口铺田赋征收处铺差韩觐侯欺压百姓,挑选40多名队员夜袭征收处,当场击毙韩觐侯,缴获税款1200余元,百姓称他们为“救苦救难的红军”。2月,第一支队在福清河村桥伏击福建省银行运钞车,炸断桥梁后居高临下开火,生俘7名要员,缴获短枪8支及大量金银现钞,震动国民党当局。

5月,闽中特委在常太漈川举行合编仪式,将第一支队并入第二支队。会师后的游击队接连奇袭长岭国民党军据点、国民党莆田第三区署,游击区域扩展到仙游、永泰、闽侯、惠安等县,成为插入国民党统治腹地的尖刀。

闽中游击区的开辟历程充满艰辛与牺牲,它无苏区依托、无正规红军参战,全靠地方党组织领导游击队浴血奋战。1936年夏,国民党当局调集700余人,对莆永边根据地发动大规模“清剿”。面对数倍于己的强敌,闽中游击队毫无畏惧、顽强抵抗,队员主动请缨坚守阵地,以血肉之躯构筑防线,死死拖住敌人进攻步伐,为主力部队转移争取了宝贵时间,用牺牲与坚守保住了革命火种。

“西安事变”后,闽中特委转变战略,开始接触国民党进行整编。1938年4月下旬,160余名闽中指战员从福州洪山桥出发,北上抗日。

杨尚昆批示确认的“独立游击区”荣誉,是对闽中革命先辈的肯定。作为南方8省15块游击区之一,闽中游击区以独特历程与英勇事迹,在革命史上留下了不可磨灭的痕迹,证明了绝境中信仰的力量能铸就不朽丰碑。

闽中革命先辈用热血与忠诚铸就了“红旗不倒”的精神丰碑,他们的英勇事迹穿越时空、熠熠生辉。我们当铭记这段光辉历史,从先辈们的坚定信仰、无畏勇气以及为民初心中汲取奋进力量,传承红色基因,勇担时代使命,在新征程上续写辉煌篇章。

来源:《中国纪检监察报》2025年11月14日