近代時期日本侵佔中國煤礦述論(1895∼1945)

【摘要】 在近代中國帝國主義侵華史上,日本是對中國煤礦侵佔最多、統治時間最長、統治手段最為凶殘的的國家。從馬關條約簽訂到日本戰敗投降,在長達半個世紀的時間裡,日本為了滿足本國工業等方面的建設和不斷窮兵黷武、擴大侵略的需要,通過對中國煤炭資源進行比較詳細的勘探和調查,相繼建立了一批侵略機構,先后侵佔了中國台灣、東北、華北、華中、中南等地區百余座煤礦,掠奪了數以億計的煤炭,造成數以百萬計的中國礦工傷亡,對當地地質結構和生態環境帶來了嚴重的破壞。

【關鍵詞】 近代 日本 侵佔 中國煤礦

在中國近代史上,日本為了本國和佔領區工業等方面的建設和不斷窮兵黷武、擴大侵略的需要,曾多次利用戰爭侵佔中國煤礦,掠奪煤炭資源,是近代西方列強中對中國煤礦侵佔最多、統治時間最長、統治手段最凶殘、造成危害最深重的國家。日本之所以侵佔中國煤礦,主要是中國的煤炭儲量豐富、煤種齊全,煤炭產地距離日本相對較近。尤其是煉鋼必不可缺的焦煤,是日本從中國進口的主要煤種之一。 從1895年到1945年,在半個世紀的時間裡,日本先后侵佔了中國台灣、東北、華北、華中、中南等地區百余座煤礦,掠奪了數以億計的煤炭,造成數以百萬計的中國礦工傷亡,對當地地質結構和生態環境帶來了嚴重的破壞。限於篇幅,本文僅就這一時期日本侵佔中國煤礦的緣由、歷程和主要特點做一簡略梳理和論述,如有疏漏或不當之處,歡迎批評指正。

一、日本侵佔中國煤礦的緣由

煤炭是一種化石能源,它有特定的形成條件和分布規律,屬於不可重復利用且不可再生的一次性資源,是耗竭性的地下礦物資源。日本是一個人口稠密、資源貧乏的國家。尤其是煤炭,日本不僅儲量不多,而且品種單一。日本煤田屬新生代第三紀,由於煤田形成在地殼構造活動集中時期,所以日本煤田小而分散,主要集中在北部的北海道和南部的九州。“日本煤炭工業的歷史可以追溯到200年前的筑豐煤炭的開採。當時開採筑豐煤炭是為開發獺戶內海鹽田服務的。日本煤炭產量1874年為21萬噸,1903年超過1000萬噸,1919年曾有過3100萬噸的記錄。”﹝1﹞188北海道是日本的主要產煤區,當地最高的年產量超過全國年產量的一半。北九州市位於日本九州島的最北端,該市的煤炭產量歷史上在日本曾位居前列,最高時年產量佔全國煤炭總產量的40%多。“20世紀初,日本煤的國內需求市場中,以工廠(包括冶金、瓦斯、化工和制鹽業)用煤最多,約佔有63%的比重﹔其次為船舶(24%)和鐵路交通(13%)。隨著工業的發展,第一次世界大戰爆發以后的1916∼1920年,煤炭總消費量較1906∼1915年期間倍增,而為19世紀末20世紀初(1896∼1905年期)的3.85倍﹔其中,船舶用煤是1896∼1905年期的3.55倍,鐵路用煤為同時期的4.48倍,工廠用煤則是4.47倍弱。” ﹝2﹞71日本所需的煤炭在國內得不到滿足,於是,它把侵略的目光投向了鄰近的中國。“如何掌握中國煤礦,使其生產和流通能配合日本所需,遂成為攸關日本工業發展的一大課題。”﹝2﹞2

日本侵華期間,將中國的產業分為“關鍵產業”和“自由產業”。所謂關鍵產業,是指和日本國內產業發生重要關聯的產業,對待這一部分產業的政策,是促其開發增產。所謂自由產業,是指和日本國內產業關系不大或與日本國內產業發展有沖突的產業,例如棉紡、面粉、煙草等。煤炭、鋼鐵等則屬於關鍵產業。在當時,煤炭不僅是重要的燃料,而且是火力發電、冶金、化工、建材等工業不可缺少的原料。

中國是世界上煤炭儲量最豐富的國家之一。煤田預測報告顯示:中國的含煤面積為55萬平方公裡,其中垂深在1000米以淺的煤炭儲量2.86萬億噸。當時已探明保有儲量約1萬億噸,僅次於俄羅斯的2.5萬億噸和美國的1.5萬億噸,居世界第三位。在中國已經發現的100多種礦產品中,煤炭是分布最廣、儲量最多的。在目前中國大陸31個省級行政區域中(包括台灣),除上海市外均有煤炭儲量。19世紀末20世紀初期,日本國內生產的煤炭供不應求,開始從中國進口。進口的煤炭一部分來自中國適宜煉鐵的開灤煤礦,一部分來自距離日本較近且產量很高的撫順煤礦等。這是近代時期日本侵佔中國煤礦,掠奪煤炭資源的主要緣由。

二、晚清時期:從台灣到東北

19世紀中葉,日本還是一個閉關自守的封建國家。1868年,日本發生了明治維新。此后,日本逐步走上擴充軍備,對外侵略的道路。明治初期,日本就極力鼓吹在沙皇俄國和歐美列強之前搶先佔領朝鮮,作為侵略中國東北,征服全中國的跳板。這一時期,日本確定了侵略的五個步驟,即“第一期征服中國台灣﹔第二期征服朝鮮﹔第三期征服中國的滿蒙地區(中國東北和內蒙古地區)﹔第四期征服中國內地﹔最后征服世界。” ﹝3﹞337—338

日本對中國煤礦的染指最早在台灣地區。早在19世紀末20世紀初期,日本當局即已探勘台灣礦產約有63種,其中煤炭佔有重要地位。1894年,日本通過發動甲午戰爭,強迫清政府於1895年4月17日簽訂《馬關條約》,從而霸佔了台灣等地。佔領台灣后,日本首先侵佔了地處台灣北部地區的基隆煤礦。基隆煤礦創辦於1876年,最初由兩江總督沈葆楨主持,由福州船政局總監工。1884年中法戰爭期間,時任督辦台灣事務大臣的劉銘傳為了防止被法軍佔領並利用,下令炸毀基隆煤礦。戰后恢復生產,基隆煤礦的年產量在1887年時達到17000多噸。甲午戰爭后,染指台灣煤礦的日本財閥先后有大倉組、藤田組、三井等。日本佔據台灣后,在殖民統治政策的影響下,台灣煤礦業進入一個大發展的階段。同年9月,日本人頒布了《礦業假規則》(暫時規則),限定以前從事礦業者及前已開掘的區域始准許採掘。隨著日本國內對煤炭需求的不斷增加,對台灣煤礦業的發展起到了刺激作用。1906年,台灣的煤炭年產量突破10萬噸﹔1915年達到37萬多噸,1916年達到51萬多噸,1919年突破100萬噸。新建立的煤礦從海岸附近向深山發展,煤礦的機械化程度越來越高。從1897—1942年,礦坑數由20個猛增至331個,增長率達1555%﹔煤炭產量由42262噸猛增至2853832噸(1941年),此后幾年基本保持在年產量230萬噸的水平。

1904年2月,日本與俄國因爭奪中國東北和朝鮮發生了戰爭。戰后,日本乘著戰勝俄國的余威,強佔了遼寧撫順的千金寨、楊柏堡、老虎台三家煤礦和遼陽縣的煙台煤礦,設置了撫順採炭所和煙台採炭所。1905年,日本成立了南滿州鐵道株式會社(簡稱滿鐵)。在對中國煤礦的侵佔方面,滿鐵是急先鋒和最重要的機構。所以有必要對滿鐵做一簡略介紹。

滿鐵的全稱為南滿州鐵道株式會社,它成立於1906年10月,是日俄戰爭的產物。滿鐵首任委員長兒玉源太郎當時是日軍大將,曾擔任過日本統治下的台灣總督、日本參謀本部參謀總長。首任總裁為曾擔任過台灣總督府民政長官的后藤新平。從名義上看,滿鐵是一家鐵路公司,實際上它是推行日本大陸政策,肩負著日本國家使命實行對中國東北侵略擴張的特殊會社,是日本在中國設立的最大的殖民國策會社。就法人資格而言,該會社是根據特定立法設立經營的特殊會社﹔就其產生的作用來看,它是代表日本國家意志和代行政府職能的所謂“國策會社”。該會社的資本構成以國家資本為主,正副總裁均由日本政府任命。滿鐵總裁后藤新平曾聲稱:“表面上經營鐵路,背地裡百般設施。” ﹝4﹞9滿鐵經營的項目非常廣泛,包括鐵路、煤礦、電力、運輸、旅館、市政建設等,其中重點是鐵路和煤礦。當年9月,日本又通過和俄國簽訂《朴茨茅斯條約》,繼承了俄國在中國的礦業權。1907年,撫順煤礦和煙台煤礦被南滿鐵路有限公司接辦。這一年,撫順和煙台煤礦的年產量為22.5萬噸。這一時期,日本還侵佔了遼寧瓦房店煤礦、吉林寬城子等煤礦。

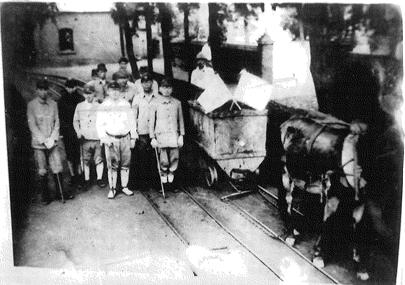

日本在遼寧撫順煤礦建立的憲兵隊部分隊員。

1909年9月4日,清政府與日本政府簽訂了《東三省交涉五案條款》。其中規定:中國政府承認日本國政府開採撫順、煙台兩處煤礦之權。日本政府“承允上開兩處煤礦開採煤斤向中國政府應納各項,惟該稅率應按中國他處煤稅最惠之例另行協定”。“中國政府承允上開兩處煤礦開採煤斤出口外運時,其稅率應按他處煤斤最惠之例征收”。﹝5﹞599此后,撫順、煙台煤礦的產量逐年上升。1909年為61萬噸,1910年為84萬噸,1911年為129萬噸。

位於遼寧本溪的煤田面積約120平方公裡,儲藏有約2.2億噸煤炭。日俄戰爭后,日本商人大倉喜八郎派人到遼寧本溪湖地區勘察,隨后組建了大倉炭坑公司,經營本溪湖煤礦。后經多次交涉,中日雙方於1910年5月22日簽訂了《本溪湖煤礦合同》,規定企業名稱為本溪湖煤礦有限公司,股本限定為200萬元,由中、日兩國商人各出一半合辦。1911年9月,本溪湖煤礦有限公司兼辦苗兒溝磁鐵礦,中、日各增資本100萬元,公司改稱本溪湖煤鐵有限公司。雖然名為合辦,“但實權全為日方把持。如礦業部的重要職員均系日人,重大工程皆由日人包辦,聘請技師採購機器,也由日方總辦定奪。華商總辦既不懂洋文,也不真懂洋務,辦事聽命於日總辦。該公司年產煤量急劇增長,1910年僅5.8萬噸,1911年猛升至12萬噸。” ﹝6﹞335—336

三、民國初年到九一八事變:從華北到華東

民國初年,日本三井財閥組建了調查機構,對中國各地的煤礦進行調查,勘探尚未開發的煤田。此后,日本的滿鐵調查報部、軍部調查班、東亞研究所、華北經濟調查所等對中國的煤礦布局、運輸銷售等事宜進行了比較廣泛和全面系統地調查研究。其中既有對中國比較全面的“中國經濟調查委員會”進行的調查,也有“石門寨煤礦對策小委員會”之類的對某一地方煤礦的勘查。

1915年1月,日本通過向袁世凱政權提出21條,強迫中國承認日本在南滿和內蒙古東部及福建省享有採礦權。

第一次世界大戰結束后,日本乘著德國戰敗、沙俄被推翻、法國傷了元氣,攫取了德國在山東膠濟鐵路沿線的採礦權。早在1914年底,日本軍隊就佔領了山東淄川煤礦。通過將淄川煤炭送到滿鐵試驗所和日本海軍水雷艇等軍艦上進行分析和實驗,結果表明淄川煤炭十分適合日本海軍需用。日本大倉財閥和藤田組隨即共同設立了淄川炭礦株式會社(淄川煤礦股份有限公司)。該會社后來與中方合資,於1923年8月組建了魯大礦業公司,公司辦公處設在青島。公司總理名義上由中方人士靳雲鵬擔任,實權則掌握在日方專務董事田中末雄手中。1928年2月,淄川煤礦公司易名為南定礦業股份有限公司。為了控制山東的煤礦,由日本陸軍省、外務省、大藏省等部門出面,責成滿鐵、三井、三菱、大倉、東洋拓殖、住友等企業集資500萬日元,於1923年1月組建了山東礦業株式會社,推舉大倉喜八郎為會社董事長。該會社在東京、北平、張店、濟南設立了4個事務所,在博山設立了礦業所。這一時期,日本在山東侵佔的煤礦主要有:淄川、博山、博東、章丘等地的煤礦。生產的煤炭主要通過膠濟鐵路經青島碼頭運往日本、上海等地。

這一時期存留和繼續經營的規模較大的外資及中外合資煤礦有42家,其中日資和中日合資(辦)的佔35家。由此可見,日資和中日合資(辦)的煤礦已佔外資和中外合資煤礦的絕大部分。

日資及中日合資煤礦簡表

|

煤礦名稱 |

資本性質 |

設立年份 |

所在地 |

資本額 |

產量(萬噸) |

備 注 |

|

撫順煤礦 |

日資 |

1904 |

遼寧撫順 |

|

837.5(1929) |

|

|

南昌煤礦 |

日資 |

|

遼寧撫順 |

|

47(1929) |

|

|

煙台煤礦 |

日資 |

1904 |

遼寧遼陽 |

|

18(1931) |

|

|

南定華塢煤礦 |

日資 |

1919 |

山東淄川 |

125 |

5.2(1927) |

租用魯大公司礦區 |

|

大台煤礦 |

日資 |

1920 |

河北宛平 |

|

|

土法開採 |

|

善芳礦業公司 |

日資 |

|

山東淄川 |

213 |

2.3(1933) |

租用魯大公司礦區 |

|

東魯公司 |

日資 |

|

山東淄川 |

70 |

1.5(1932) |

租用魯大公司礦區 |

|

本溪湖煤鐵公司 |

中日合辦 |

1910 |

遼寧本溪 |

|

58.2(1930) |

趁日俄戰爭劫佔舊礦 |

|

石門寨煤礦 |

中日合辦 |

1914 |

河北臨榆 |

20 |

|

中日各半,合同50年 |

|

新邱煤礦 |

中日合辦 |

1915 |

熱河阜新 |

230 |

1 |

大新、大興兩公司經營 |

|

牛心台煤礦 |

中日合資 |

1915 |

遼寧阜新 |

10(小洋) |

6﹒2 |

彩合公司經營,合同30年 |

|

楊石坨煤礦 |

中日合辦 |

1916 |

河北宛平 |

|

|

|

|

董家沖煤礦 |

中日合資 |

1916 |

安徽懷寧 |

|

|

實業公司經營 |

|

塔連煤礦 |

中日合資 |

1916 |

遼寧撫順 |

|

8 |

大興公司經營 |

|

石門煤礦 |

中日合辦 |

1918 |

遼寧撫順 |

|

7 |

天順公司經營 |

|

老頭溝煤礦 |

中日合辦 |

1918 |

吉林延吉 |

20(日元) |

2.3(1928) |

合同20年 |

|

天興煤礦 |

中日合辦 |

1919 |

遼寧撫順 |

4 |

|

合同20年 |

|

華興煤礦公司 |

中日合辦 |

1919 |

山西孝義 |

300 |

|

|

|

泰信公司 |

中日合辦 |

1919 |

遼寧西安 |

|

1.3(1930) |

合同30年 |

|

德興公司 |

中日合辦 |

1919 |

遼寧錦西 |

6 |

|

合同30年 |

|

福泉公司 |

中日合資 |

1919 |

遼寧本溪 |

40(日元) |

|

合同30年 |

|

大德公司 |

中日合資 |

1919 |

遼寧本溪 |

10(小洋) |

|

合同20年 |

|

缸窯煤礦 |

中日合資 |

1919 |

吉林永吉 |

3(日元) |

|

合同30年 |

|

健元煤礦 |

中日合資 |

1920 |

遼寧西安 |

4 |

|

合同30年 |

|

健兆煤礦 |

中日合資 |

1920 |

遼寧西安 |

|

|

合同30年 |

|

衡鎰煤礦 |

中日合辦 |

1921 |

吉林伊通 |

1(日元) |

0.36(1929) |

|

|

協泰煤礦 |

中日合資 |

1921 |

山東章丘 |

20 |

|

1929年日方放棄,華商獨辦。 |

|

魯大礦業公司 |

中日合辦 |

1922 |

山東淄川臨淄濰縣 |

250 |

65.8(1936) |

|

|

同益煤礦 |

中日合資 |

1923 |

山東章丘 |

30 |

|

|

|

博東煤礦公司 |

中日合資 |

1924 |

山東博山 |

150 |

20.2(1936) |

|

|

旭華公司 |

中日合辦 |

1924 |

山東章丘 |

20 |

8.5(1936) |

前身為華資興華公司 |

|

協成煤礦 |

中日合資 |

1925 |

山東博山 |

20 |

0.28 |

|

|

復興公司 |

中日合辦 |

|

遼寧本溪 |

|

6.8(1929) |

|

|

華興公司 |

中日合辦 |

|

遼寧本溪 |

|

|

|

|

裕昌公司 |

中日合辦 |

|

吉林伊通 |

40 |

200噸�日 |

|

資料來源:根據劉克祥等主編:《中國近代經濟史1927∼1937》(上冊),人民出版社2010年版,第407∼408頁整理。

在這一時期日本經營的煤礦中,撫順是產量最高的煤礦。撫順煤田儲藏的煤炭預計為10億噸,最厚的煤層有100多米。撫順還蘊藏有豐富的油頁岩,藏油量約54億噸。日本最初接手撫順煤礦時僅有職工360多人,年產煤炭40多萬噸。到了1926年,已有52000多名職工,年產煤炭600多萬噸,不僅是中國第一大礦,在東亞地區也是首屈一指。“至1936年抗日戰爭前夕,撫順煤產量佔東北煤產量的77%,佔全國煤產量的30%。在不足30年的時間裡,日本就從撫順掠奪煤炭資源1.2781億噸,其中直接運往日本2076萬噸。” ﹝7﹞100

除了上述35家煤礦,還有一些規模小、已經停產、或記載不詳的日資和中日合辦煤礦。例如滿鐵從俄國人手中接辦的位於吉林省雙陽縣五牌溝陶家屯煤礦,中日合辦的吉林省伊通裕昌煤礦公司及雙陽濟國煤礦等。

台灣學者陳慈玉女士曾對1915∼1925年間日本對華重要煤礦投資列表如下:

日本對華重要煤礦投資表(1915∼1925)

|

年 代 |

投資者 |

金額 |

地 點 |

|

1915 |

|

|

日本政府取得山東淄川、坊子兩煤礦 |

|

1916 |

三谷未次郎 |

1 000 000日圓 |

與中國人孫際午合作開發河北臨榆煤礦 |

|

1916 |

臼井忠吉 |

100 000元 |

與陳福全合辦華勝公司,開發河北楊家坨煤田 |

|

1916 |

中日實業公司 |

不明 |

開發安徽懷寧董家沖煤田 |

|

1916 |

古河石炭礦業會社 |

33 083日圓 |

貸款給山東振華礦務公司,以為姚科山探勘費 |

|

1916 |

古河石炭礦業會社 |

10 000日圓 |

貸款給中國人朱五丹,收買振華礦務公司 |

|

1917 |

古河石炭礦業會社 |

570 000日圓 |

貸款給朱五丹 |

|

1917 |

大倉組 |

430 700日圓 |

在上海成立中日合資的順濟礦務公司,以開發江西豐城、樂平煤田 |

|

1918 |

高木合名會社 |

50 000兩 |

貸款給中國人饒孟任,以為江西余干煤礦採掘資金。 |

|

1918 |

中日實業公司 |

200 000元 |

貸款給湖北開源礦務公司,以為事業資金 |

|

1918 |

中日實業公司 |

450 000日圓 |

貸款給中國人謝重齊,經營湖南各礦山 |

|

1918 |

日支炭礦汽船會社 |

130 000元 |

繼承河北中日合資泰記煤礦公司採掘權 |

|

1918 |

東洋拓殖會社 |

170 000元 |

繼承河北中日合資泰記煤礦公司採掘權 |

|

1919 |

安川敬一郎 |

1 250 000日圓 |

貸款給漢冶萍公司 |

|

1919 |

古河石炭礦業會社 |

70 628日圓 |

貸款給張福生,以為安徽涇縣煤礦採掘資金 |

|

1919 |

大倉組、藤田組 |

1 250 000日圓 |

設立南定礦業所,以開發山東淄川華塢煤田 |

|

1920 |

興源公司 |

1 500 000元 |

提供借款給北京民康實業公司,作為其為經營山西大同煤田而成立的同實公司之資金 |

|

1920 |

三井物產 |

105 000元 |

提供借款給廣東官煤局 |

|

1921 |

古河石炭礦業會社 |

109 743元 |

貸款給前述的張福生 |

|

1922 |

山東礦業株式會社 |

1 250 000元 |

成立中日合資的魯大礦業公司,以開發淄博煤礦區 |

|

1923 |

大倉組 |

1 500 000日圓 |

提供借款給河北省正豐煤礦公司,以為事業資金 |

|

1923 |

大倉組 |

347 700元 |

與北京同實公司締約借款 |

|

1924 |

山東礦業株式會社 |

100 000元 |

成立中日合資的旭華公司,以開發山東章丘煤田 |

|

1924 |

東和公司 |

300 000日圓 |

成立中日合資的博東煤礦公司,經營山東博山煤田 |

|

1925 |

魯大公司 |

362 000日圓 |

為開發山東坊子煤田,設立善芳公司 |

注:1元﹦1.03日圓﹔1兩﹦1.44日圓。

資料來源:陳慈玉:《日本在華煤業投資四十年》,台灣稻香出版社2004年版,第16∼17頁。

從上表可以看出,日本這一時期在華侵佔的煤礦,側重華北的河北和華東的山東、江西、安徽等省。侵佔方式既有貸款給中方機構或人員,也有中日合辦。

這一時期侵佔中國煤礦的日本企業主要有滿鐵、大倉礦業株式會社、三井礦山株式會社、明治礦業株式會社、古河合名會社、合名會社鈴木商社、三菱合資會社等。1920年9月,日本政府出面協調相關會社聯合組建了大源礦業株式會社,會社總部設在東京。

部分日本侵略者佔領河北井陘煤礦的合影。

煤炭工業是山西的支柱產業。山西全省含煤面積為6.2×104 km2, ,佔全省面積的40.4%。近現代以來,山西享有“煤海”、“中國煤倉”、“烏金之鄉”、“煤炭之鄉”等稱號。山西的煤炭資源分布廣泛,共有6大煤田,分別是大同煤田、寧武煤田、西山煤田、霍西煤田、河東煤田、沁水煤田。除了這6大煤田,山西還有渾源、五台、靈邱、廣靈、平陸、垣曲6個小煤田。全省105個縣市中97個縣市儲藏有煤炭資源。山西煤種齊全,擁有主焦煤、配焦煤、動力煤、化工用煤、民用煤等。其種類之多,不僅在中國,就是在世界也是少見的。為了侵佔山西煤礦,日本財閥以組成“企業聯合團”的方式,在日本政府的支持下,通過山西的上層人士和北洋政府的交通系,成立中日合資公司,染指山西煤礦。

四、從九一八到七七事變

早在1927年7月,日本首相田中義一就明確提出:“欲征服支那(中國),必先征服滿蒙﹔如欲征服世界,必先征服支那。倘支那完全可被我國征服,其他如中亞細亞及印度南洋等異服之民族必畏我、敬我而降於我,使世界知東亞為我國之東亞。”必須“以鐵與血主義實保東三省”。﹝8﹞23—24

1931年前,日本主要佔領了東北南部地區的煤礦。1931年,日本在中國東北發動了“九一八”事變,從而使整個東北都成為淪陷區。此后,“遼寧瓦房店、復州灣(五湖嘴)、本溪牛心台、本溪湖、黑山八道溝、遼陽尾明山,熱河北票,吉林穆額蛟河、永吉火石嶺、黑龍江鶴崗等煤礦,相繼被日本侵略者佔據,並驅逐原有管理人員,另行派人管理。1931年12月27日,日本侵略者在漢奸武裝護衛下,強行‘接收’東北最大的官礦——西安煤礦。中東鐵路局開辦的黑龍江扎賚諾爾煤礦,也隨同中東鐵路讓渡與日偽,原為中俄合辦的吉林穆棱煤礦,則由日本統制。一些小煤礦也相繼被日本浪人、流氓、惡棍佔據。至此,除已停產或尚未投產的少數煤礦外,均被日本侵略者佔據或控制。” ﹝9﹞423日本佔據或控制的煤礦主要由滿鐵單獨經營,或由滿鐵與其他財團或公司聯合經營。

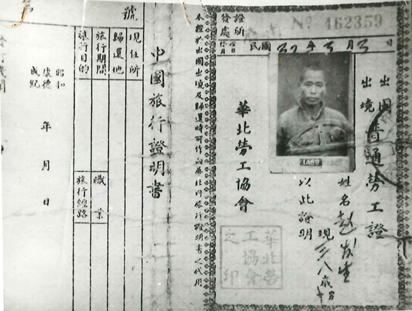

日本從中國吉林遼源擄掠到日本國內做工的勞工証。

1932年,日本扶持成立了滿洲國。“滿洲國”成立后制定了經濟建設綱要,其中規定由“國家”統制礦產資源,煤礦發展必須遵循“日滿一體”的原則。根據每一行業隻設立一個公司的原則,滿鐵和偽滿洲國於1934年5月合資組建了“滿洲石炭株式會社”(簡稱“滿炭”)。“滿炭”成立時的理事長由日本人十河信二擔任,副理事長由滿洲人李叔平擔任。“滿炭”組建時資本為1600萬日元,滿鐵和偽滿各佔一半。滿炭主要經營和管理除撫順、本溪之外的東北煤礦。滿炭初成立時負責煤炭的生產和運銷,1937年后專門從事生產,運銷由日滿商事株式會社負責。滿炭經營的煤礦主要有直接經營和間接經營兩大類。直接經營的主要有復州、西安、八道壕、尾明山、新邱、孫家灣、扎賚諾爾、林口、阜新等煤礦﹔間接經營亦稱委托經營,主要包括鶴崗、北票等煤礦。滿炭名義上由日方和偽滿合辦,實際上一切實權均掌握在日方。1937年底,滿洲重工業開發株式會社成立(簡稱滿業)。滿炭實際上成為隸屬於滿業的子公司。原來隸屬於滿炭的密山、扎賚諾爾、田師付、鶴崗、西安(今遼源)、北票、阜新等煤礦相繼獨立,另組炭礦株式會社。從1931年到1937年,日本在東北佔據的主要煤礦煤炭產量見下表:

東北日佔主要煤礦產量統計

單位:千噸

|

序號 |

礦 名 |

1931 |

1932 |

1933 |

1934 |

1935 |

1936 |

1937 |

小計 |

|

1 |

撫順煤礦 |

7193 |

6873 |

8646 |

9813 |

9743 |

10251 |

10339 |

62858 |

|

2 |

煙台煤礦 |

176 |

259 |

175 |

232 |

268 |

310 |

348 |

1768 |

|

3 |

牛心台煤礦 |

36 |

45 |

62 |

90 |

70 |

70 |

70 |

443 |

|

4 |

蛟河煤礦 |

80 |

20 |

— |

56 |

146 |

328 |

310 |

940 |

|

5 |

火石嶺煤礦 |

70 |

70 |

85 |

126 |

70 |

72 |

69 |

562 |

|

6 |

老頭溝煤礦 |

15 |

22 |

36 |

55 |

75 |

89 |

100 |

392 |

|

7 |

阜新煤礦 |

22 |

— |

16 |

36 |

57 |

115 |

607 |

853 |

|

8 |

西安煤礦 |

95 |

150 |

315 |

378 |

679 |

728 |

798 |

3143 |

|

9 |

八道壕煤礦 |

49 |

50 |

63 |

65 |

70 |

75 |

30 |

402 |

|

10 |

北票煤礦 |

578 |

35 |

60 |

300 |

305 |

312 |

344 |

1934 |

|

11 |

鶴崗煤礦 |

230 |

64 |

288 |

319 |

328 |

365 |

541 |

2135 |

|

12 |

復州灣煤礦 |

222 |

203 |

193 |

165 |

134 |

146 |

131 |

1194 |

|

13 |

密山煤礦 |

— |

— |

— |

— |

17 |

74 |

112 |

203 |

|

14 |

扎賚諾爾煤礦 |

— |

— |

74 |

114 |

163 |

131 |

162 |

644 |

|

15 |

赤峰、凌源、平泉各煤礦 |

59 |

— |

— |

— |

120 |

120 |

150 |

449 |

|

16 |

穆棱煤礦 |

338 |

135 |

149 |

170 |

160 |

160 |

180 |

1292 |

|

17 |

尾明山煤礦 |

15 |

— |

— |

8 |

— |

— |

— |

23 |

|

18 |

本溪湖煤鐵公司 |

468 |

503 |

612 |

677 |

692 |

725 |

850 |

4527 |

|

19 |

南昌煤礦 |

200 |

263 |

326 |

350 |

? |

? |

? |

1139 |

|

|

合 計 |

9846 |

8692 |

11100 |

12954 |

13097 |

14071 |

15141 |

84901 |

|

|

東北煤炭總產量 |

10117 |

8774 |

11130 |

12980 |

13222 |

14322 |

15202 |

85747 |

|

|

日佔煤礦總產量% |

97.3 |

99.1 |

99.7 |

99.8 |

99.1 |

98.2 |

99.6 |

99.0 |

資料來源:劉克祥、吳太昌主編:《中國近代經濟史》(1927∼1937)上冊,人民出版社2010年版,第425頁。

從上表可以看出,在東北煤礦1931∼1937年7年的煤炭總產量中,日本佔領煤礦佔了總產量的約99%。其中撫順煤礦1家的產量約佔日據煤礦總產量的74.2%。據統計,撫順煤礦這7年間的煤炭總產量為6285萬多噸。其中1486.4萬噸運往日本,297.9萬噸運往日本統治下的朝鮮,合計1784.3萬噸,佔產量的28.4%。438.5萬噸銷往關內地區,佔產量的7%。其余4063萬噸,除供“滿鐵”和煤礦附屬發電廠消費外,主要就地加工。煤礦建有煉油及各類化學制品廠,生產煤氣、瀝青、偏蘇油、臭油、硫酸氬和炸藥原料等。本溪湖煤礦所產煤炭,除供公司煉鐵外,其余全供關東軍昭和制鋼所及朝鮮兼二浦制鐵所之用。﹝10﹞621、625據統計,日本統治下的東北煤礦在1942年共生產煤炭3110萬噸,其中輸往日本600萬噸。﹝11﹞237

從九一八事變到七七事變,日本曾在華北地區制造了一系列事件,大搞軍事訛詐和武力威脅。1935年底,日本在華北組建了由滿鐵全額出資的興中公司,總部設在大連,染指華北煤礦。興中公司侵佔的煤礦主要有河北的井陘、正豐等。

就這一時期日佔煤礦生產的煤炭用途而言,重點有四個方面:“一是供給鞍山、本溪、昭和、朝鮮兼二浦、日本八幡等制鐵所冶煉鋼鐵,供給其他礦廠、公司冶煉銅、鉛、鋁、鎂等有色金屬。而這些鋼鐵和有色金屬,主要用於軍火生產,尤其是槍炮和軍用飛機等殺人武器的生產﹔二是為鐵路運輸提供動力,以保証軍隊和軍用物資的調運﹔三是發電、制造煤氣和日用燃料,確保軍隊和侵略機器的生活需要和正常運轉﹔四是就地進行深加工,研制和生產包括毒氣、炸藥和其他化學武器在內的化學制品。顯然,煤炭大部分用於戰爭和軍事。” ﹝9﹞432—433

為了保障日本方面對煤炭的需求,滿鐵商務部、滿炭營業部、撫順煤販賣會社聯合起來於1936年成立了日滿商事株式會社,對煤炭實行配售統制和價格統制。

五、由點到面:從七七事變到二戰結束

1937年發生的“七七”事變,標志著日本對華的侵略進入全面升級的階段。在東北,日本在原有的滿鐵、滿炭機構之外,於1941年7月由滿業、日本制鐵、日鐵礦業3家公司出資組建了密山炭礦株式會社。1943年,日本關東軍將滿炭一分為五,新組建了阜新、西安、北票、鶴崗、滿炭5家公司。

在完成了對東北主要煤礦的全面侵佔后,日本把擴大侵略的目光投向了華北。華北是中國重要的產煤區。1931年,國民政府實業部地質調查所預計中國的煤炭儲量為2436.77億噸,其中華北地區的儲量為2113.28億噸,佔全國的86.7%。當時的華北主要包括山西、察哈爾、綏遠、山東、河北、河南省、北平、天津市和蘇北地區。其范圍北起燕山,南到淮河,西起太行山,東至渤海和黃海。早在第一次世界大戰期間,日本就取代德國,獲得經營山東淄川、坊子煤礦的權力,隨后於1923年組建了山東礦業株式會社。1935年末,滿鐵組建了旨在開發華北礦業的興中公司,制訂了《華北經濟開發的投資機關綱要》,其中計劃煤炭的年產量為800萬噸。“七七”事變后,興中公司先后接收了河北的井陘、正豐、峰峰、長城、柳江,綏遠包頭大青山,察哈爾花園,北平門頭溝,河南的焦作、六河溝,山東的中興、大汶口、新泰、華寶、華豐、坊子、章丘,山西的大同、陽泉、西山、保晉、軒崗、介休、孝義、軒崗等煤礦。1938年11月,為了加強對華北地區煤礦的統制,在日本軍方、日本政府大藏省、外務省、興亞院華北聯絡部等的推動下,日本官方和民間組織聯合組建了北支那開發株式會社(亦稱華北開發株式會社),其性質與滿鐵無異,均是日本的國策會社,由前藏相賀屋充擔任該會社首任總裁。該公司總部設在東京,在北平設立分公司。公司總裁由曾擔任日本政府拓務大臣的大谷尊擔任。該公司下設煤業、交通、電業、產業等8個部。侵佔的煤礦主要有河北的井陘和山西的大同。除此之外,成立了專門負責銷售的華北石炭販賣股份有限公司。

興中公司先后接收的華北煤礦大都轉到該公司屬下,興中公司成為華北開發株式會社的子公司。1939年初,該公司將華北主要煤礦劃分為淄博、中興、大汶口、井陘、磁縣、太原、大同7個煤礦集團。這7個煤礦集團的基本情況見下表:

抗戰時期華北煤礦區7大經營集團表

|

集團名稱 |

礦區范圍 |

預定資本(萬元) |

投資公司 |

|

中興集團 |

山東中興煤礦區域 |

2 500 |

三井礦山 |

|

大汶口集團 |

山東大汶口一帶 |

1 500 |

三菱礦業 |

|

膠濟集團 |

山東淄川、博山、膠東及魯南一帶礦區 |

1 000 |

山東礦業 |

|

井陘集團 |

河北正太鐵路沿線礦區 |

2 000 |

貝島煤礦 |

|

太原集團 |

山西太原及平定礦區 |

500 |

大倉礦業 |

|

大同集團 |

山西大同及下花園一帶 |

6 000 |

滿鐵等 |

|

磁縣集團 |

河北磁縣及河南六河溝一帶 |

1 000 |

明治礦業及貝島煤礦 |

資料來源:林時懋:《淪陷區煤礦之現狀》,載《資源委員會季刊》第1卷第1期,1941年9月版,第208頁。

對於佔領煤礦的管理方式,日本軍部的指導方針是:“把需加統制的重要事業,一並委托國策會社經營。” ﹝4﹞102在華北地區,日本軍方佔領的煤礦大多交給興中公司實行軍管理。“在軍管理期間內軍部對該企業享有絕對支配權,原權利人無任何發言權”。﹝12﹞24截止1939年4月,由興中公司實行軍管理的煤礦主要有:

|

煤礦名稱 |

地 址 |

受命時間 |

煤 質 |

儲量(萬噸) |

備 注 |

|

井陘煤礦 |

河北井陘 |

1937、12、6 |

高瀝青煤 |

6540 |

|

|

正豐煤礦 |

河北井陘 |

1938、5、17 |

粘結性焦炭 |

3040 |

|

|

磁縣礦務局 |

河北磁縣 |

1938、4、28 |

粘結性焦炭 |

44000 |

|

|

中和煤礦 |

河北峰峰 |

1938、4、28 |

粘結性焦炭 |

|

|

|

永安煤礦 |

河北梧桐庄 |

1938、4、28 |

粘結性焦炭 |

|

|

|

山西第四工廠 |

山西陽泉 |

1938、1、24 |

無煙煤 |

7464 |

|

|

山西第二十七工廠 |

山西壽陽 |

1938、1、24 |

半無煙煤 |

665 |

|

|

山西第五工廠 |

山西白家庄 |

1938、1、24 |

有煙煤 |

2271 |

|

|

山西第二十六工廠 |

山西牛坨村 |

1938、1、24 |

有煙煤 |

|

|

|

山西第二十八工廠 |

山西孝義 |

1938、2、23 |

有煙煤 |

|

|

|

山西第二十九工廠 |

山西介休 |

1938、2、22 |

粘結煤 |

|

|

|

山西第四十二工廠 |

山西靈石 |

1938、11、23 |

有煙煤 |

|

|

|

河南第十一工廠 |

河南六河溝 |

1938、1、24 |

有煙煤 |

4000 |

|

|

河南第十二工廠 |

河南焦作 |

1938、2、28 |

無煙煤 |

6000 |

有英國資本 |

|

河南第十三工廠 |

焦作常口 |

1938、3、25 |

無煙煤 |

|

|

|

中興煤礦 |

山東棗庄 |

1938、3、24 |

有煙粘結煤 |

8100 |

|

|

華興煤礦 |

山東大汶口 |

1938、3、20 |

有煙粘結煤 |

2556 |

|

|

華寶煤礦 |

山東大汶口 |

1938、3、20 |

有煙粘結煤 |

2800 |

|

|

山西第四工廠 |

山西軒崗 |

|

有煙粘結煤 |

30000 |

|

|

柳泉煤礦 |

江蘇銅山 |

|

有煙非粘結煤 |

|

|

資料來源:根據興中公司:《興中公司關系事業現況》附表整理。

為了使佔領的煤礦盡快為日本侵華戰爭服務,日本方面顯得迫不及待。在河北的磁縣、峰峰和山西的孝義、介休等地局部戰爭尚未完全停息的情況下,就對煤礦實行軍管理。興中公司煤礦的管理和技術人員主要來自日本國內的三井礦山、三菱礦山、大倉礦業、貝島煤礦等企業。

上述煤礦生產的煤炭統一由華北石炭販賣股份有限公司銷售。1940年,日本侵略者組建了山東煤礦產銷公司,公司機關設在青島,對膠濟鐵路沿線煤礦生產的煤炭實行統制。統制的目的之一是確保日方需用的煤炭供應和價格低廉。

在華北地區,日本計劃1938∼1942年間每年生產煤炭3001萬噸,其中輸往日本國內1000萬噸。

日本於1938年在河南焦作礦區建立的焦作炭礦礦業所和焦作礦區管理施行委員會。

1940年12月,日本華北開發公司和大倉礦業公司聯合組建了山西炭礦礦業所。該所於1943年2月易名為山西炭礦股份有限公司。公司董事長為殷汝耕,副董事長為日本大倉礦業公司的田邊重訓。該公司經營的煤礦有陽泉、壽陽、靈石縣富家灘、平定蔭營、介休、孝義、霍縣、潞安等煤礦。這一年,日本進口的煤炭中來自華北的佔38%,來自東北的佔8%,來自南庫頁島的佔34%,來自朝鮮的佔15%,來自越南鴻基的佔5%。﹝13﹞191

1941年12月,太平洋戰爭爆發,日本隨即對原來由英國統治的開灤煤礦實行軍管理,於1943年轉給華北開發株式會社經營。

到1943年,日本經營的煤礦佔華北煤礦資本總額的54%,煤炭產量佔62.73%﹔中日合辦煤礦佔佔資本額45.11%,煤炭產量佔29.84%。﹝14﹞115

從1939∼1944年上半年,僅日本華北開發公司對華北煤礦的投資與貸款見下表:

華北開發公司對華北煤礦投資及貸款表

單位:元

|

年 份 |

投 資 |

貸 款 |

||

|

當年值(Ⅰ) |

1939年值(Ⅱ) |

當年值(Ⅰ) |

1939年值(Ⅱ) |

|

|

1939 |

1398812 |

1398812 |

4505000 |

4505000 |

|

1940 |

22022000 |

13913318 |

16505000 |

10427723 |

|

1941 |

13895000 |

7604532 |

33320304 |

17688433 |

|

1942 |

48458200 |

19533296 |

39614000 |

15968236 |

|

1943 |

31319000 |

8385499 |

67500000 |

18072773 |

|

1944上半年 |

27650000 |

2484054 |

91050000 |

8179858 |

注:(1)歷年投資及貸款額,見開發公司:《北支開發株式會社及關系會社概要》。

(2)將歷年投資及貸款,折合為1939年價值系以天津支那問題研究所編華北批發物價指數折合者。該指數以1936年=100(我們使用時又將其改為以1939年=100)。編制方法為簡單幾何平均,包括項目,計食物43項,布匹及其原料19項,金屬15項,燃料12項,建筑材料12項,雜項5項,共計106項。

(3)表內投資及貸款額,均為每年新增加的額數。

資料來源:汪敬虞:《近代中國資本主義的總體考察和個案辨析》,中國社會科學出版社2004年版,第194頁。

從上表可以看出,1939∼1944年上半年,如果按照當年的幣值計算,日本華北開發公司對華北煤礦的投資和貸款在這5年間都上升了19倍﹔如果各年一律按照1939年的幣值計算,分別上升了77%和82%。之所以這樣,是日本方面經過比較,認為將掠奪的煤炭就地加工比遠途運輸更合算。

華中淪陷區包括安徽、江蘇南部、浙江、湖北4省的部分地區。抗日戰爭全面爆發后,日本方面成立了具有國策會社性質的華中振興株式會社,先后佔領了江蘇的柳泉、安徽的淮南、大通、宿縣普益等煤礦,浙江的長興煤礦,湖北大冶的源華煤礦等。

1937年“七七”事變后,被日本侵佔的煤礦合計74家,詳見下表:

“七七”事變后被佔領的煤礦一覽表

|

省 別 |

原經營性質 |

礦 名 |

地 址 |

資本(萬元) |

|

河 北 |

中英合辦 |

開灤礦務局 |

唐 山 |

200萬英鎊 |

|

河 北 |

中德合辦 |

井陘礦務局 |

井 陘 |

500 |

|

河 北 |

商 辦 |

正豐煤礦公司 |

井 陘 |

660 |

|

河 北 |

商 辦 |

怡立煤礦公司 |

磁 縣 |

300 |

|

河 北 |

省 辦 |

臨城礦務局 |

臨 城 |

350 |

|

河 北 |

商 辦 |

柳江煤礦公司 |

臨 榆 |

140 |

|

河 北 |

商 辦 |

長城煤礦公司 |

秦皇島 |

100 |

|

河 北 |

商 辦 |

中和煤礦 |

磁 縣 |

89 |

|

河 北 |

中英合辦 |

門頭溝煤礦公司 |

門頭溝 |

200萬兩 |

|

河 北 |

商 辦 |

楊家坨煤礦公司 |

門頭溝 |

37.5 |

|

河 北 |

商 辦 |

齋堂煤礦公司 |

宛平縣 |

530 |

|

河 北 |

商 辦 |

中央煤窯 |

門頭溝 |

20 |

|

河 北 |

商 辦 |

治水公司 |

門頭溝 |

50 |

|

河 北 |

官 辦 |

磁縣官礦 |

磁 縣 |

11.6 |

|

河 北 |

商 辦 |

同聚煤礦 |

房 山 |

15 |

|

山 西 |

商 辦 |

平定保晉公司 |

平 定 |

286.4 |

|

山 西 |

商 辦 |

大同保晉公司 |

大 同 |

|

|

山 西 |

商 辦 |

晉城保晉公司 |

晉 城 |

|

|

山 西 |

商 辦 |

壽陽保晉公司 |

壽 陽 |

|

|

山 西 |

商 辦 |

同保煤礦公司 |

大 同 |

300 |

|

山 西 |

商 辦 |

建昌煤礦公司 |

平 定 |

120 |

|

山 西 |

商 辦 |

晉北礦務局 |

大 同 |

100 |

|

山 西 |

商 辦 |

寶恆煤礦公司 |

大 同 |

11 |

|

山 西 |

商 辦 |

平記煤礦公司 |

平 定 |

10 |

|

山 西 |

商 辦 |

富昌煤礦公司 |

平 定 |

5 |

|

山 西 |

商 辦 |

中孚煤礦公司 |

平 定 |

1.5 |

|

山 西 |

商 辦 |

吉生煤礦公司 |

太 原 |

5.5 |

|

山 東 |

商 辦 |

中興煤礦公司 |

嶧 縣 |

750 |

|

山 東 |

中日合辦 |

魯大煤礦公司 |

淄 川 |

250 |

|

山 東 |

中日合辦 |

博東煤礦公司 |

博 山 |

150 |

|

山 東 |

商 辦 |

悅升公司 |

博 山 |

130 |

|

山 東 |

中日合辦 |

華塢嶺煤礦公司 |

淄 川 |

125 |

|

山 東 |

中日合辦 |

旭華公司 |

章 丘 |

100 |

|

山 東 |

商 辦 |

通裕公司 |

章 丘 |

38 |

|

山 東 |

商 辦 |

華豐煤礦公司 |

寧 陽 |

2.1 |

|

山 東 |

省 辦 |

禹村煤礦 |

泰 安 |

19.6 |

|

山 東 |

商 辦 |

同興公司 |

博 山 |

16 |

|

山 東 |

商 辦 |

利興公司 |

淄 川 |

15 |

|

山 東 |

商 辦 |

永和公司 |

博 山 |

10 |

|

江 蘇 |

商 辦 |

華東煤礦公司 |

銅 山 |

160 |

|

江 蘇 |

官 辦 |

蕭縣白土窯煤礦 |

蕭 縣 |

25 |

|

江 蘇 |

商 辦 |

寧興煤礦 |

江 寧 |

22 |

|

江 蘇 |

商 辦 |

華茂煤礦 |

江 寧 |

6 |

|

江 蘇 |

商 辦 |

華利煤礦 |

江 寧 |

1 |

|

安 徽 |

官 辦 |

淮南煤礦公司 |

懷遠縣 |

140 |

|

安 徽 |

官 辦 |

烈山煤礦 |

宿 縣 |

100 |

|

安 徽 |

官 辦 |

宣城水車煤礦 |

宣 城 |

100 |

|

安 徽 |

商 辦 |

大通煤礦 |

懷遠縣 |

98 |

|

安 徽 |

商 辦 |

饅頭山協記公司 |

貴 池 |

40 |

|

安 徽 |

商 辦 |

六合煤礦公司 |

貴 池 |

12 |

|

河 南 |

中 |

中原煤礦公司 |

修 武 |

400 |

|

河 南 |

英 |

福公司 |

修 武 |

124.3 |

|

河 南 |

商 辦 |

六河溝煤礦公司 |

安 陽 |

300 |

|

河 南 |

商 辦 |

大成煤礦公司 |

武 安 |

15 |

|

河 南 |

商 辦 |

冠華煤礦公司 |

武 安 |

8 |

|

河 南 |

商 辦 |

金台煤礦公司 |

武 安 |

5 |

|

河 南 |

商 辦 |

鼎盛煤礦公司 |

武 安 |

2.5 |

|

河 南 |

商 辦 |

福興煤礦公司 |

武 安 |

2.5 |

|

河 南 |

商 辦 |

合眾煤礦公司 |

武 安 |

1 |

|

河 南 |

商 辦 |

中興煤礦公司 |

武 安 |

1.5 |

|

浙 江 |

商 辦 |

長興煤礦 |

長 興 |

630 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

寶興煤礦 |

宣 化 |

8 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

天興煤礦 |

宣 化 |

5 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

恆升煤礦公司 |

張 北 |

11.7 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

協豐煤礦 |

宣 化 |

8 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

華北煤礦 |

宣 化 |

5 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

原豐煤礦 |

宣 化 |

5 |

|

察哈爾 |

商 辦 |

三成城煤礦 |

張 北 |

1.4 |

|

綏 遠 |

商 辦 |

永興煤礦公司 |

陶 林 |

2 |

|

湖 北 |

商 辦 |

富源煤礦公司 |

大 冶 |

22 |

|

湖 北 |

商 辦 |

富華煤礦公司 |

大 冶 |

30 |

|

湖 北 |

商 辦 |

炭山灣煤礦 |

陽 新 |

80 |

|

湖 北 |

商 辦 |

開泰公司 |

陽 新 |

8 |

|

湖 北 |

商 辦 |

振興煤礦 |

大 冶 |

|

資料來源:延安時事問題研究會:《日本帝國主義在中國淪陷區》,上海人民出版社1958年版,第133∼134頁。

需要說明的是,抗戰時期,日本對於英國、德國等國在中國經營的開灤、焦作、門頭溝、井陘等煤礦相繼採取了排擠、孤立等手段,直至取而代之。中英合辦的開灤煤礦是華北地區最大的煤礦,該礦的煤炭產量曾佔整個華北地區煤炭產量的一半左右,有“近5萬名工人(其中裡工9759名,外工38990名﹔井下40505名,井外8244名)。﹝4﹞355 1941年12月8日太平洋戰爭爆發的當天,日本的華北方面軍對開灤煤礦實行軍管理,沒收了英國方面的權利。

日本侵佔中國煤礦的目的,除了掠奪煤炭資源之外,還企圖將煤炭液化,將煤炭加工成新能源。為此,日本在東北的撫順、四平、錦西和吉林市先后建立了4個煤炭液化工廠。佔領華北后,日本華北方面軍特務部命令滿鐵華北事務局擬定了《華北煤炭液化九年計劃》,要求成立特殊的會社,將煤炭瓦斯化和液化。日本還在華北等地的焦炭廠將焦油進行蒸餾,以生產液體燃料和各種副產品。

六、侵佔和經營方式與特點

日本對中國煤礦的侵佔主要有下列方式:(一)簽訂條約。例如1915年,日本與袁世凱政權簽訂了21條條約。其中規定中方允許日方探採東北南部的九座煤礦,即牛心台礦、田師傅溝礦、杉鬆崗礦、鐵廠礦、暖池塘礦、鞍山礦、缸窯礦、夾皮溝礦等。(二)訛詐強佔。例如熱河阜新新邱煤礦原為華商開辦,1914年3月,日本方面借口有3名日本人在該縣境內被害,隨即強佔了新邱煤礦。(三)合辦。例如1924年,日本以債款的名義將原來華商經營的山東博山博東煤礦改為中日合辦博東煤礦公司。(四)先行合辦,繼而吞並。悅昇公司曾是山東淄博地區最大的民營煤礦。該礦創辦於1919年,創辦人為丁敬臣。1938年8月,日本軍隊佔領該礦。1941年9月,山東礦業株式會社與悅昇公司簽訂了合辦合同,日方投資佔總資本的55%,中方則以原有產業折合為資本。

日本在黑龍江雞西煤礦修建的焚燒死亡礦工的煉人爐。

由於日本把煤炭視為重要的戰略物資,所以它在中國每佔領一座煤礦后,隨即由軍部派人接收,實行“軍管理”。軍管理有兩種形式,一種是由日本軍隊直接管理,一種是委托日本會社代為管理。這種模式往往以武力為后盾,強行佔領。日本華北方面軍特務部長喜多誠一於1937年11月23日曾對興中公司聲稱:軍管理企業經營是“配合作戰,作為軍事活動的一部分”而進行的。﹝4﹞461在日本佔領的煤礦中,大部分都實行軍管理。其中河北有8家,山東4家,山西9家,河南3家。﹝15﹞3在華北,軍管理的經營者最初大多是興中公司。軍管理的體制持續到1939年。1940年后,日本統治煤礦的組織形式大多改為礦業所,仍然大多實行軍管理。例如在山西,日本軍方對於佔領的工礦企業明確規定:凡屬軍事管理的工礦企業之固定資產、庫存原材料等全部沒收,無償交付軍閥使用﹔負責經營的日本財閥和商社享受與日本軍屬同等待遇﹔產品要優先保証軍事需要﹔所得利潤由軍隊和經營者分享等。﹝16﹞64日本侵佔山西期間先后對44家工礦企業實行軍管理,廠名全部以數字代稱,例如第1廠、第44廠等。其中煤礦包括西北煤礦第一廠和第二廠、東山採煤所、陽泉煤礦、介休煤礦、洪洞煤礦、東山煤礦、富家灘桃鈕煤礦公司等。

日本佔領中國煤礦后,大多委托日本的株式會社經營。其經營方式主要有:(一)直接經營。日本在佔領的礦區,先后組建了一些公司,直接經營煤礦。直接經營者主要有關東軍和滿鐵。例如,“1905年3月日軍於奉天附近打敗俄軍,佔領撫順煤田,接管所有機器設備。……此后該煤礦即稱為撫順採煤所,隸屬於日軍大本營。” ﹝2﹞33滿鐵直接經營的煤礦主要有撫順、煙台、牛心台、瓦房店、蛟河、火石嶺、老頭溝等煤礦。日本南昌洋行直接經營的有南昌煤礦,日資本溪湖煤鐵公司直接經營的有本溪湖煤礦。(二)聯合經營。聯合經營的主要有滿鐵與其他財團或公司聯合經營。這方面的代表是1934年3月成立的日“滿”合資的“滿洲石炭株式會社”(簡稱滿炭)。滿炭初成立時資本額為1600萬元,滿鐵和偽滿各佔一半。滿炭經營的煤礦主要有西安、八道壕、尾明山、新邱、孫家灣、扎賚諾爾、林口、鶴崗、北票等。需要說明的是,滿炭名為日滿合辦,實際上一切實權都掌握在滿鐵手中。(三)單位或日本個人經營。(四)出租。日本魯大公司的礦區范圍跨越淄川、臨淄、濰縣三地,礦區面積為1229平方公裡。“公司自營隻有淄川本坑礦區,其余出租。承租者既有日資公司,也有華商公司,有的還出現多重轉租,租金亦因此節節攀高,華商交付繳納的租金尤為高昂。”例如“租給日資南定礦業所的華塢礦區,每噸煤拿租洋3分﹔租給華商魯業公司位於華塢附近的羅家庄礦區,每噸煤納租洋3角,相當前者的10倍﹔由承租人日商吉木轉租給日商善芳公司的坊子西礦,納租14%﹔由善芳公司將其中一部經興華、利和等公司之手轉租給華商中孚公司,須納租33%,比前者高出1.4倍。” ﹝9﹞410

日本統治者為防止礦工逃跑,在山西大同礦區修建的電網。

日本在中國侵佔煤礦,大多礦場條件優越。對於煤礦而言,煤炭儲藏量、煤層厚度、煤種品質、運輸條件、市場需求等因素至關重要。日本侵佔的台灣、撫順、本溪、淄博、開灤、焦作、門頭溝等煤礦均屬礦場條件優越的煤礦。煤炭是大宗物資,其運輸主要依靠鐵路。在鐵路方面,僅華北地區的鐵路就有京漢線、京山線、津浦線、京包線、石太線、道清線、隴海線、膠濟線、同蒲線等。在侵佔煤礦,日方大多採取隻採厚煤層而不採薄煤層,隻取煤塊而不要煤末的開採方式,致使煤田受到嚴重破壞。“據測算,陽泉煤礦8年間有2 300萬噸煤因濫採浪費,回採率僅為17%”。﹝17﹞62—63日本對中國煤炭資源的掠奪,對當地地質結構和生態環境帶來了嚴重的破壞。下表是1943年時在華北地區中日合辦及日資獨辦煤礦的資本及產量表:

|

資本關系 |

資本額(元) |

佔華北煤礦資本% |

產量(噸) |

佔華北煤礦產量% |

|

中日合辦 |

130950000 |

45.11 |

6554322 |

32.23 |

|

日資獨辦 |

159330000 |

54.89 |

13779201 |

67.77 |

|

合計 |

290280000 |

100 |

20333523 |

100 |

本表不包括土法小礦。

資料來源:《北支開發株式會社及關系會社概要》﹔《北支煤礦現況》,轉自佟哲暉:《戰時華北礦業》,中央研究院社會研究所:《社會科學雜志》第10卷第1期,1948年1月版。

為了盡可能多的掠奪煤炭資源,日本在一些佔領煤礦安裝了機器設備。“例如,大同煤礦於1940年為加快採煤速度,引進鏈式割煤機4台、泉式1.51-p型煤電機315台。” ﹝18﹞193

從1895∼1945年,日本先后侵佔了中國數以百計的煤礦,掠奪了大量煤炭資源。據初步統計,“抗戰8年中,在淪陷區被日本霸佔的中國煤礦的煤炭產量,佔全國煤炭產量的93.8%。……從1931∼1945年,共掠奪中國煤炭資源34600多萬噸,價值88200萬美元。”﹝19﹞21--22這些煤炭不僅滿足了日本國內工業和民用等方面的需求,而且對日本在中國佔領區的電力、鋼鐵、化工、建材、交通等方面的發展提供了保障,服務於日本不斷擴大的對華侵略,以達到“以戰養戰”的目的。例如撫順煤炭的生產保証了鞍山鋼鐵的需求。本溪湖煤鐵公司最初僅是一家單純經營煤礦的企業,逐步發展成為具有煤炭生產、選礦、煉焦、化工、制鐵、發電等的聯合企業。日本對中國煤礦的侵佔和對煤炭資源的掠奪,充滿了殺戮和血腥,給中國人民帶來了無窮的災難。

參考文獻:

﹝1﹞袁佔亭﹒資源型城市轉型基本問題與中外模式比較﹝M﹞﹒北京:中國社會科學出版社,2010﹒

﹝2﹞陳慈玉﹒日本在華煤業投資四十年﹝M﹞﹒台北:稻香出版社,2004﹒

﹝3﹞羅文俊、石峻晨﹒帝國主義列強侵華鐵路史實﹝M﹞﹒成都:西南交通大學出版社,1998﹒

﹝4﹞解學詩﹒滿鐵與華北經濟1935∼1945﹝M﹞﹒北京:社會科學文獻出版社,2007﹒

﹝5﹞王鐵崖﹒中外舊約章匯編第2冊﹝M﹞﹒北京:三聯書店,1957﹒

﹝6﹞王培﹒晚清企業紀事﹝M﹞﹒北京:中國文史出版社,1997﹒

﹝7﹞中國近代煤礦史編寫組﹒中國近代煤礦史﹝M﹞﹒北京:煤炭工業出版社,1990﹒

﹝8﹞章伯鋒、庄建平﹒抗日戰爭·從九一八至七七第1卷﹝M﹞﹒成都:四川大學出版社,1997﹒

﹝9﹞劉克祥、吳太昌﹒中國近代經濟史1927∼1937﹝M﹞﹒北京:人民出版社,2010﹒

﹝10﹞李春昱等﹒中國礦業紀要第七次,1935∼1942﹝M﹞﹒

﹝11﹞王天偉﹒中國產業發展史綱﹝M﹞﹒北京:社會科學文獻出版社,2012﹒

﹝12﹞興中公司﹒北支炭礦概要﹝M﹞﹒昭和15年﹒

﹝13﹞大石嘉一郎﹒日本帝國主義史﹝M﹞﹒

﹝14﹞中國人民大學經濟系﹒中國近代經濟史下冊﹝M﹞﹒北京:人民出版社,1976﹒

﹝15﹞興亞院華北聯絡部政務局﹒華北勞動問題概說﹝M﹞﹒

﹝16﹞山西省史志研究院﹒山西通史·抗日戰爭卷﹝M﹞﹒太原:山西人民出版社,2001﹒

﹝17﹞岳謙厚﹒戰時日軍對山西社會生態之破壞﹝M﹞﹒北京:社會科學文獻出版社,2008﹒

﹝18﹞山西省地方志編纂委員會﹒山西通志·煤炭工業志﹝M﹞﹒北京:中華書局,1993﹒

﹝19﹞顧國華﹒建國前后中國煤礦概況﹝J﹞﹒國史煤炭工業編研組﹒當代中國煤炭工業史料研究,1985(1)﹒

作者薛毅,中國礦業大學中國煤礦史研究所教授。

Emil: xueyi1954@aliyun.com

TeLe: 15252019525 027--68766295

通信地址:430072 湖北省武漢市 武漢大學九區26棟1門201號 薛 毅 收