清醒認識歷史虛無主義的真實面目及其嚴重危害

一

歷史虛無主義思潮表面看是一種學術性的思潮,實質上是一種政治思潮,是毫無底線的違憲違法,是企圖改變中國的社會主義發展方向。這一點,在他們那裡是並不隱諱的,這是值得我們嚴重注意並加以有力地抵制和反對的。

在改革開放新時期泛起的歷史虛無主義思潮,雖然人數很少,但能量不可小視。他們之中,有的是屬於一時迷誤的盲從者,有的是屬於學術研究中的錯誤觀點,但就其主體部分來說,則是自覺地以共產黨的領導和社會主義制度的反對派、“推牆派”自居,在“學術研究”的名義下,按照他們的政治訴求來進行所謂的“反思歷史”、“重寫歷史”,以推翻已被歷史証明了的正確結論。而他們做歷史翻案文章所採用的手法,根本違背歷史研究應遵循的基本原則,以偏概全、斷章取義、捏造事實,滿紙謊言。可以說,在新時期泛起的歷史虛無主義思潮,一開始就表現出這樣的特點,而當他們遭到正義的譴責和反對時,特別是習近平總書記一再旗幟鮮明地對包括歷史虛無主義在內的各種錯誤思潮亮劍時,他們仍然頑強地表現自己,虛張聲勢地制造攻勢。這種表現的一貫性、頑固性和瘋狂性,達到了令人難以置信的地步。之所以出現這種現象,不是偶然的,而是有深刻的國際和國內的歷史背景的。

從國際上看,當我國進入改革開放新時期,實踐中的社會主義正經歷發展中曲折並尋求改革的艱難時刻,特別是20世紀90年代初發生的蘇東劇變,使世界社會主義運動陷入了低潮。加上這時在國際格局上出現的西強東弱、北強南弱的總體態勢,也使得社會主義“失敗論”、馬克思主義“過時論”、共產主義“渺茫論”大有市場,考驗著人們的理想信念。本來,革命的道路不是筆直的,經歷暫時的挫折、失敗是並不奇怪的歷史現象,這對於真正的革命者來說,是不值得恐懼的,而是“滄海橫流,方顯出英雄本色”;但對那些歷史的短視者來說,就有可能使他們驚慌失措,悲觀失望,失落原來的理想,甚至改換門庭,另找出路。姑且把這叫做“低潮綜合征”。

應該看到,這種現象不但過去有,現在有,而且以后也還會有。他們往往把革命運動中出現的危機,看作是馬克思主義理論和共產主義理想的危機,以為天從此要塌下來了。列寧在他的著作中,就把這二者作了嚴格的區分。他認為,社會生活條件的異常劇烈的變化,反映到革命運動內部“就是深刻的瓦解、混亂、各種各樣的動搖,總而言之,就是馬克思主義運動極端嚴重的內部危機。”①第二國際后期,由於資產階級策略的變化,出現了伯恩斯坦修正主義,列寧就把它看作是馬克思主義革命運動的一次危機。但如果把這種革命運動的危機看作是“馬克思主義的危機”,正如列寧所斥責的,這“不過是重復資產階級下流文人無聊的議論,他們想把社會黨人之間發生的任何爭論都加以夸大,以促成各社會黨的分裂。”②歷史有驚人的相似之處,今天在世界社會主義運動處在低潮的情勢下,一些人包括個別共產黨員走到了黨和人民事業的對立面,詛咒馬克思主義的“失敗”,丑化、抹黑黨和人民的革命奮斗歷史,就是這樣一種歷史現象。

事實上,因暫時的挫折而使一些人喪失理想信念、另找出路的情況,在我們黨的歷史上曾經不止一次地出現。像第一次大革命時期,我們黨雖然還處在幼年時期,就以自己正確的政治綱領和對中國人民解放事業的忠誠,在共產國際的幫助下,促進了國共兩黨合作,掀起了轟轟烈烈的工農運動和北伐戰爭。由於共產黨在大革命中鮮明的政治領導作用和共產黨人勇於犧牲的精神,使它在人民群眾中獲得很大的聲譽。到1927年4月,黨員人數發展到近6萬人,與建黨時50多人相比,在不到7年的時間裡擴大了1000多倍。但在這種情況下,“許多社會上投機分子”也均想加入C.P.(中國共產黨的英文縮寫),不僅是“一般知識分子,小商人,大商人,甚至許多擁有重兵的高級軍人也來敲C.P.的門”。在他們看來,這時做一個共產黨員,乃是一種時髦,是表示自己已經是革命黨的一種榮耀。但當白色恐怖到來,革命轉入低潮的時候,便迅速出現這樣兩種情況:一方面,許多真正的共產黨員為自己的理想或是英勇獻身或是繼續戰斗,僅從1927年到1928年上半年的不完全統計,共產黨人被殺害的即達2.6萬多人;另一方面,黨內也不乏一些投機者和不堅定分子又迅速作出了新的選擇,離開了革命隊伍,有的不惜用出賣靈魂和同伴的卑劣行徑去同被他們看好的新的潮流接軌。當然,歷史的情況有別,但這同今天的某些歷史虛無主義者的臉面是否有某種相似之處呢?!

這裡還要指出,歷史虛無主義是一種國際性的思潮,也是西方反共勢力對社會主義國家進行和平演變的一種武器。在20世紀80年代世界社會主義運動出現危機的時候,1989年美國前總統國家安全事務助理布熱津斯基在他的《大失敗——20世紀共產主義的興亡》一書中,就宣稱“這是一本論述共產主義的最后危機的書”。他預言:“支配21世紀的將可能是民主政體,而不是共產主義”。福山的《歷史的終結》,也在描述資本主義的原則是永恆的同時,散布“社會主義歷史終結論”。盡管歷史的發展對這種論調進行了無情地嘲弄,但這種思潮會像一切腐爛物的氣體一樣擴散開來,特別是他們在社會主義“失敗論”的掩護下,大力輸出西方的“普世價值”,通過各種途徑在社會主義國家培植“第五縱隊”。這樣,“西化”、“美國化”,就成為包括歷史虛無主義者在內的一些人另找出路的“極樂世界”。

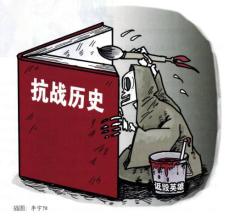

從國內來看,我們黨正經歷了“文化大革命”的挫折,十一屆三中全會開啟了改革開放的歷史新時期。這一歷史轉折,目的是為了找到一條具有中國特色建設社會主義的道路,完善、鞏固和發展社會主義。但在一些人那裡,則把這種轉折看作是實現他們逆向要求的一個時機。所以,改革開放一開始就出現的資產階級自由化思潮,首先表現了歷史虛無主義的特點,以否定革命、抹殺社會主義建設的歷史,來為他們的私有化、資本主義化的要求開道。一些人以“反思歷史”為名,打著“解放思想”的旗號,從糾正“文化大革命”的“左”的錯誤,走到“糾正”社會主義的發展方向;從糾正毛澤東晚年的錯誤,走到全盤否定毛澤東的歷史地位和毛澤東思想;從詆毀新中國的偉大成就,發展到否定中國革命的歷史必然性;從丑化、妖魔化中國共產黨領導的革命和建設的歷史,發展到貶損和否定近代中國一切進步的、革命的運動;從刻意渲染中國人的落后性,發展到否定五千年中華文明,等等。從這裡不難看到,在新時期泛起的歷史虛無主義,從一開始就具有鮮明的政治訴求。

對於這種鮮明的政治訴求,持歷史虛無主義觀點的一些人是並不隱諱的。早在1998年,有的學者為《北大傳統與近代中國》一書所寫的序言中,就竭力否定近代中國特別是“五四”以來的愛國的、革命的傳統,而把自由主義說成是最好的、當今中國應當繼承發揚的“五四”傳統,並明確地要求把自由主義作為一種政治學說、經濟思想和社會政治制度加以實現,這樣才“會把一個自由的中國帶入一個全球化的世界”。

按照他們的判斷:“世界經過工業化以來兩三百年的比較和選擇,中國尤其經過了一百多年來的人類歷史上規模最大的試驗,已經有足夠的理由証明,自由主義是最好的、最具普遍性的價值”。並認為,“西方的自由主義者在所有制與經濟體制問題上的立場一向是旗幟鮮明的”。特別要人們認識“市場經濟必須發展經濟的自由主義,而經濟的自由主義正是其他各種自由主義的基礎。”他們把自己的經濟政治主張說得如此明白而露骨。這就不加遮掩地把自由主義作為今天中國要加以實現的資本主義社會政治制度提了出來。誠然,在“五四”時期自由主義作為政治思潮確曾存在過。如“五四”時期新文化運動的統一戰線,它包括具有共產主義思想的知識分子、革命的小資產階級知識分子和資產階級知識分子這三部分人。“五四”運動后,隨著斗爭的深入,這個統一戰線發生了分裂,一部分人繼承了“五四”傳統,並在馬克思主義的指導下加以發展;另一部分人則向右發展,走所謂自由主義的發展道路,他們雖然在反封建斗爭中起過一定作用,但最終走向了歷史的反面。這兩種思潮的不同發展趨勢及他們之間的交鋒,可以說是貫穿在“五四”以來歷史發展的全過程,而人民革命的勝利則為它們作出了公正的結論。許多原來的自由主義者也放棄了自己的錯誤主張,加入到人民陣線中來,同廣大人民一起迎接新中國的誕生。怎麼能夠把“五四”時期歷史發展中非本質的方面,也即人民革命洪流中的逆向潮流,作為主流傳統加以頌揚,並要求今天的中國加以復興呢?!這位學者認為,這種自由主義,“曾有九十年是中國社會上的主流思潮之一”,只是“一九四九年后”,被“持續地、徹底地、大規模地‘肅清’”了,現在的任務就是使之“在今天的中國復興”,使“中國由此而開始走向世界,走向現代化,走向全球化”。在這裡,明白無誤地把矛頭指向了人民革命和中國的社會主義制度,而他們所要求的自由主義,正是資本主義的現代化和全球化,也就是這位學者明確無誤地表達的:“全球化就是美國化”。這些年來,像上述這樣的言論,可以說不絕於耳。今年,某報同期發表了關於評價胡適的三篇文章,其中心思想,是頌揚“胡適是一面旗幟”,要求當代中國要以胡適為旗幟。認為“這對中國的健全發展具有決定性作用”;要求以胡適的思想為“動力”,“去把中國的現代建國事業、社會建設事業、文化建設事業頑強地推向現代境地”。他們稱“適之先生作為現代中國思想的一個代言者,開啟了現代中國新生的思想傳統”,認為近當代中國“被激進主義糾纏”,“偏離了中國乃至世界的大傳統,變得面目全非,越來越激進化、革命化和左傾化”,等等。這些言論,遠遠越出了學術研究的范圍和底線,成為直接關系我們國家發展方向的政治訴求。

二

歷史虛無主義作為主要針對共產黨的領導和社會主義制度的一種政治思潮的真實面目,是通過他們的主要言論表現出來的;隻要稍加梳理,就會清晰地體現出他們的矛頭所指和明確的意圖。

先是,他們通過所謂“研究范式”的轉換,制造偽命題,設置“理論陷阱”,達到自己政治訴求的目的。比如,他們在中國近代史研究中提出要用“現代化史觀”取代“革命史觀”,把現代化同革命對立起來,借以否定中國近代史上的革命斗爭。

應當肯定,從理論和實踐上探討中國現代化的源流和發展,不失為近代史研究的一種角度,是有學術研究價值的。但問題在於,持“現代化史觀”論者往往是以否定爭取民族解放和人民民主這一近代中國主旋律為前提的,這就從根本上違背了近代中國的歷史實際和首要的歷史要求。正因為這樣,經過上述歷史“研究范式”的轉換,現代化就成為近代中國歷史發展的唯一要求和唯一主題,而革命便成了破壞社會穩定、制造社會動蕩、阻礙現代化的消極力量。其實,這種“現代化史觀”並不是他們的什麼創新,早在1938年蔣廷黻在《中國近代史》一書中就說過:“近百年的中華民族根本隻有一個問題,那就是:中國人能近代化嗎?能趕上西洋人嗎?能利用科學和機械嗎?能廢除我們家族和家鄉觀念而組織一個近代的民族國家嗎?能的話,我們民族的前途是光明的;不能的話,我們這個民族是沒有前途的。”③也由此得出結論,以落后的中國抵抗西方列強的入侵必遭失敗;“明智的選擇”是放棄無益的抵抗,甘於認輸,一心一意學習西方,去實現中國的現代化。而此時正是全民族抗戰之時,這樣的論調對抗日民族解放戰爭的消解作用是不言自明的。而今天持此論調的正是繼承和發展了這樣的觀點。眾所周知,爭取民族獨立和實現國家富強,是近代中國歷史的兩大要求。但在民族災難深重,國家不獨立,人民受壓迫的情況下,是無法實現現代化的。近代中國有多少愛國者抱著科學救國、教育救國、實業救國的理想,苦苦追求和奮斗,結果都一一失敗了。這就是因為當時的社會環境不容許。所以隻有通過革命來解放生產力,才有可能實現國家的富強。那種用所謂的“現代化史觀”取代“革命史觀”,把革命同現代化對立起來,目的是為了否定中國近代史上的革命斗爭。有人說,如果沒有康有為、梁啟超的變法維新和孫中山的革命,“中國早就實現現代化了”。還有人說,慈禧太后在上世紀初推行“新政”,又搞了“立憲”,如果孫中山不革命,照這樣慢慢進行下去,不僅軍閥混戰的局面不會出現,而且中國可以走上民主的富強的道路。這真是歷史的天方夜譚。在一些人眼裡,革命成了破壞現代化的“萬惡之源”。其實,所謂“革命史觀”是他們為否定革命而生造出來的一個偽命題,並不反映中國近現代史研究中的馬克思主義歷史觀。對於中國革命和中國的現代化,我們都主張要用科學的歷史觀,即以唯物史觀為指導加以研究。事實表明,革命決不是同現代化相矛盾、相對立的,革命是現代化最重要、最強勁的推動力量;如果沒有革命為現代化創造民族獨立、人民解放這個前提條件,中國的現代化就永無實現之日。早在民主革命時期,毛澤東就在總結近代中國歷史經驗的基礎上,反復指明:“沒有獨立、自由、民主和統一,不可能建設真正大規模的工業。沒有工業,便沒有鞏固的國防,便沒有人民的福利,便沒有國家的富強”。④“中國人民的生產力是應該發展的,中國應該發展成為近代化的國家、豐衣足食的國家、富強的國家。這就要解放生產力,破壞帝國主義和封建主義。正是帝國主義和封建主義束縛了中國人民的生產力,不破壞它們,中國就不能發展和進步,中國就有滅亡的危險”。⑤這是近代中國歷史証明了的一個顛扑不破的真理。

由上可見,這種所謂“研究范式”的轉換,是違背近代中國歷史實際的,是按照他們的主觀願望和政治訴求來剪裁歷史的。這其實是他們設置的一種“理論陷阱”。正是在這樣“研究范式”轉換的基礎上,和這種“現代化史觀”相呼應的,就是有些學者所認為的,近代中國的主要問題,是“救亡壓倒了啟蒙”,所以現代化被耽誤了。這成了他們訴說革命的一大罪狀,也是某些人鼓吹“告別革命”的一個主要依據。他們正是從這樣的偽命題出發,為已經被歷史判明屬於反動的一些歷史人物,像慈禧、曾國藩、李鴻章、袁世凱這樣一些人物,都被描述成為有助於有功於現代化的、憂國憂時的“悲劇英雄”,甚至成了“改革的先驅者”;而對林則徐、洪秀全、譚嗣同、孫中山則加以非難、貶低。這正是他們顛覆歷史的一個重要手法。

|